【2019年最新版】業界超初心者向け「不動産テック」徹底解説!

- 不動産テックとは

- 数字で見る不動産テックの市場規模と可能性

- 今後の不動産テックにかかる期待

はじめに

住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行やWeWorkの日本拠点オープンなど、2018年は国内の不動産テック業界関係者にとって見逃せない出来事が続く年となりました。

2019年も成長が期待される不動産テック市場ですが、この記事では最新データを基に改めて「不動産テック」とは何かを見つめ直していきます。不動産テックとは何なのか、なぜ注目が集まっているのか。それによって不動産業界にどのような変化が起ころうとしているのかを簡単に解説。適宜、詳しい解説記事へのリンクを貼っているので、そちらも併せてお読みいただけると幸いです。

不動産テックって?

そもそも「不動産テック」とは何でしょうか。こちらでも解説している通り、簡単にいうと不動産に関連する事業や業務にテクノロジーを取り入れて、新たな価値を生み出すことや、それを実現するための製品やサービスに使われる言葉です。「Prop Tech(プロップテック)」や「Real Estate Tech(リアルエステートテック)」と呼ばれることもあり、既存の不動産会社だけでなく、多くのベンチャー企業や投資家たちの関心を集めています。

多くの人にとってなじみ深いのは、「SUUMO」や「アットホーム」といった、物件を探している人向けのWebメディアでしょうか。「テクノロジーの活用」というと、スマートロックやスマートスピーカー、各種センサーをはじめとするIoT機器やAI(人口知能)を使って住まいを使いやすくしたり、ビルの管理を容易にしたりといった「建物のスマート化」もイメージしやすいかもしれません。また、現地へ行かずともVR技術により仮想空間内での内覧を可能にするサービスなども、比較的メディアで取り上げられることの多い「不動産テック」活用事例ですね。

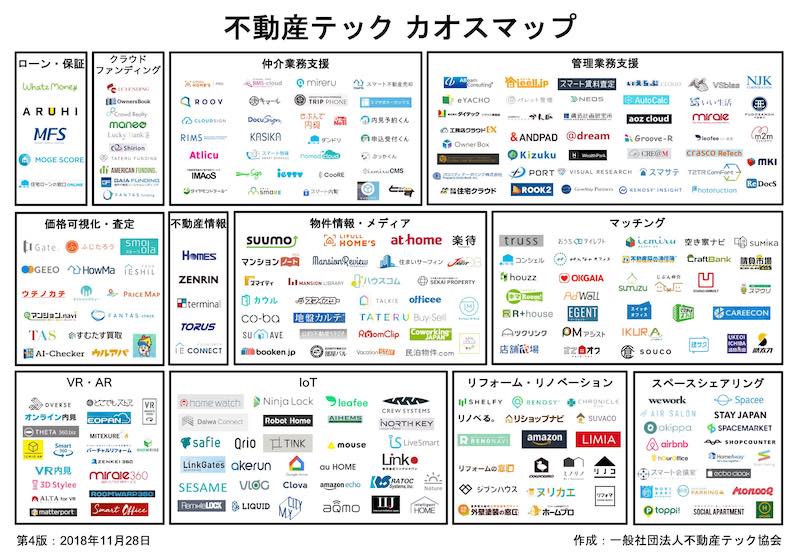

上記はほんの一例で、不動産関連のビジネスや業務は多種多様。そこへ適用できるテクノロジーも広範にわたります。国内の不動産テック関連企業を「管理業務支援」や「ローン・保証」などのカテゴリーごとにまとめた「不動産テックカオスマップ」を見ると、それがよくわかるのではないでしょうか。なお、このカオスマップは2018年に設立された不動産テック協会によって定期的に更新されており、最新版と以前の版とを見比べることで業界の変化やトレンドを知る手掛かりにすることもできます。

不動産テックカオスマップ 第4版【出典】一般社団法人不動産テック協会ホームページより(https://retechjapan.org/retech-map/)

また、不動産テックには既存の業務を自動化したり効率化したりすることだけでなく、これまでになかった新しいビジネスモデルを生み出すことや、市場の在り方を変えてしまうような取り組みも含まれます。冒頭で触れたWeWorkはその代表例で、同社は建築士やデザイナーを自社に抱えることで、より生産性の高いオフィス空間をデザインしたり、利用者向けのコミュニケーションプラットフォームを用意したりすることで、単なる「空間」ではなく「快適にビジネスを行なう」「新たなビジネスを創出する」ための場所、という新たな価値を提供しています。既存のコワーキングスペースは物理的な「場所」という価値を提供することに重きを置いており、不動産賃貸業的な性質が強かったことを考えると、その違いは一目瞭然です。

近年「メルカリ」のようなフリマアプリの流行に象徴されるように、あらゆる業界において、消費者の関心は何かを「所有」することではなく、「利用」することへと移り変わっています。例えば自動車業界でも、車を利用したいときだけ利用できるライドシェアビジネスを展開する「Uber」の急成長や自動運転技術の発展により、今後個人で車を保有しようとする人は減っていくと言われています。WeWorkの成功は、不動産に対しても人々の意識が「所有から利用へ」と変化していることを示しているのです。

その先見性は世界中の投資家からも高く評価され、2017年にソフトバンクグループの投資ファンドであるソフトバンク・ビジョン・ファンドが同社へ巨額の投資を行なうと報じられた際は、業界問わず大きな話題を呼びました。WeWorkは上で挙げたカオスマップで「スペースシェアリング」という領域に割り振られていますが、2019年以降もこうした「建物を(所有ではなく)利用する」サービスが成長していくと予測されます。

数字で見る不動産テック業界の可能性

不動産業界に限らず、テクノロジーで業務を効率化したり、新たなサービスを生み出したりといった試みは各業界で行なわれています。なぜ不動産テックが、投資家やベンチャー企業の注目を集めているのでしょうか。市場規模を見ていくと、その理由が分かります。

まず、財務省の「年次別法人企業統計調査(平成29年度)」を見ると、2017年度の国内不動産業の市場規模は43兆4,335億円。売上高利益率は14.0%と、全産業平均の5.4%を大きく上回っています。さらに内閣府の「2017年度国民経済計算」で「経済活動別国内総生産(実質)の項目を見ると、国内総生産(GDP)約530兆1,120億円のうち不動産業が占める割合は、およそ12%(約63兆873億円)にも上ります。

そして、不動産流通センターがまとめている「2018 不動産業統計集」によると、2014年時点で不動産業の事業所数は日本に353,558所あります。全国のコンビニエンスストアの数が55,979店だそうですから、その6倍以上ということになります(日本フランチャイズチェーン協会「JFAコンビニエンスストア統計調査月報(2019年2月度)」より)。これだけ経済的な影響力も大きい市場であるにも関わらず、不動産業は数十年前からほとんど業務の形態に変化が見られない、労働集約型の産業といわれています。紙の書類を郵送したり、電話やFAXでやり取りをしたりといった業務をテクノロジーによって効率化できれば、大きな利益が見込めるというわけです。

事実、矢野経済研究所が2018年11月28日に発表した国内の不動産テック市場に関する調査によると、2017年度の国内不動産テック市場規模は3,818億円に達する見込みで、2020年度には2017年度比64.1倍増の6,267億円にまで拡大すると予測されています。

一方、2019年2月15日に発表されたNTTデータ経営研究所「企業における不動産テックの取り組み動向調査」で不動産テックに取り組む企業を業種別に見ると、不動産業者は29.8%。建設業(50.0%)や金融業(同)といった他業種を下回る結果に。取り組む余地が大きいことが分かります。

加えて同調査では、企業規模が大きくなるほど不動産テックに関する取り組みを行なっていることも判明しています。具体的には「過去に取り組みをしていた」と「現在、取り組んでいる」、「まだ取り組んでいないが、今後そういう取り組みをすることが決まっている」の合計を見た際、[従業員300人以下×資本金3億円以下]の企業は23.3%に留まるのに対し、[従業員300人以下×資本金3億円以上]の企業は31.3%。さらに[従業員300人以上×資本金3億円以下]の企業は48.8%、[従業員300人以上×資本金3億円以上]の企業は49.4%となっており、大手企業による取り組みが進んでいることが分かります。

今後は大手不動産会社を中心に、金融分野の「FinTech」をはじめ他のテクノロジーとも結び付きつつ、既存業務の効率化や新たな事業創出が進んでいくでしょう。

ベンチャーや他産業との協業が進み「不動産」の在り方が変わる?

不動産事業所の8割以上は、1~4人の小規模なもの(不動産流通センター「2018 不動産業統計集」より)。人や資金が限られている小規模な事業所にとっては、まず日々の業務と向き合うことが最優先です。実験的な取り組みにコストや時間を割ける企業は多くないでしょう。同業他社での成功事例が増え、導入により一定の成果が得られることが広く認知されていかなければ、業界で大多数を占める小規模な事業所に不動産テックを浸透させていくコトは難しいかもしれません。

業界全体に不動産テックの取り組みを広げていくには、現在実験的なものも含めてさまざまな取り組みを行なっている大手不動産会社が、テクノロジー導入によって得られた具体的な成果や、活用の仕方を示すことが鍵となります。業界をリードする企業が「不動産テックで何ができるのか」を発信し続けていれば、先進的な中小企業から順に、やがては業界全体で不動産テックの導入が進んでいくでしょう。

中でも最近は、WeWorkのように「人材交流を支援する場」を提供したり、テック系ベンチャー企業に投資・協業して新規事業を行なったりといった、「オープンイノベーション」に関する取り組みが盛んに行なわれています。

例えば三菱地所は2019年2月1日、新事業創造に向けたベンチャー出資等が累計100億円に達したと発表しており、出資先(注力分野)として、VRコンテンツプラットフォームの「ナーブ」や、スマートロックや「サービスが入ってくる家」プロジェクトが話題を呼んだ「ライナフ」のような不動産テック企業を挙げています。三井不動産も早くからベンチャー共創事業に取り組んでいることで知られており、この動きは加速していくでしょう。

オープンイノベーションの取り組みが進めば、これまで想像もしなかったような「不動産」の活用方法が創出されるかもしれません。労務の効率化だけでなく、優れた技術やアイデアを持つ企業が、不動産テックにより業界全体に革新をもたらすことが切望されているのです。

まとめ

他業界に比べてIT化の遅れが指摘されてきた不動産業界。人と人との信頼が支える部分も大きいため、今すぐに何もかもを自動化・無人化が進んでいく、というのは現実的ではないかもしれません。しかし「IT重説」の解禁など、業界全体で効率化の動きは進んでいます。

ここまで見てきた通り、現在様々な方向から不動産にまつわる業務やビジネスにテクノロジーを取り入れ、活用しようという試みが行なわれています。不動産テックによって、小規模事業所でも少しずつ業務の効率化が進んでいますし、大手不動産会社では時流に合った新しい不動産事業が創出されていくでしょう。特に、建物を「所有」するのではなく「利用」するものだ、という意識は今後も消費者間に広がっていくことが予想されます。人々の中で不動産の在り方や価値そのものが大きく変わろうとしている中で、GDPの12%を支える不動産業はどう変化していくのでしょうか。不動産会社だけでなく、他業界やベンチャー企業のアプローチからも目が離せません。