スマート化が遅れる日本の住宅。普及の芽は「高齢化社会」?

- スマートスピーカーの登場により、日本でも「住まいのスマート化」が注目されるように

- メリットの分かりづらさや海外との住宅事情の違い等から、日本では「スマートハウス」や「スマートホーム」の普及が遅れていた

- 高齢化先進国である日本では、見守りや健康需要からスマートホーム化が進んでいくと考えられる

はじめに

センサーを利用して室温や明るさのデータを収集するセンシング技術や、居住者の習慣や嗜好を学習し、より快適で便利な暮らしを実現可能にするAI(人工知能)などの先端技術を使った、住まいの「スマート」化。そう新しい概念ではありませんが、日本ではあまり普及しているとは言えない状況が続いていました。

しかし最近、一般家庭にもスマートロックをはじめとしたスマートホーム機器が導入されることも増えてきました。どうやらこの変化の要因は、スマート化の潮流がHEMSからIoTへと変わりつつある点が大きいようです。

今回は、業界から期待される「スマートホーム普及の兆し」について詳しく見ていきましょう。

スマートハウスとスマートホームの違い

まず、スマートハウスとスマートホームの違いについて触れておきましょう。最近では両者をまとめて「スマートホーム」と呼ばれることも多いようですが、簡単にまとめると以下のような違いがあります。

・スマートハウス:省エネ・節約を軸に、エネルギーを効率的に使う仕組みを取り入れた住宅。HEMS(Home Energy Management System)を用いて消費電力等の見える化や制御を行なう。

・スマートホーム:AIやIoT機器を使って住人の安全や利便性、快適さの向上を実現している住宅や部屋。一つの制御システムを導入するというより、求める機能を都度追加していく形が一般的。

最近普及の兆しを見せているのは後者ですね。恐らく「家をスマート化した」と聞いた際に多くの人が思い浮かべるのも後者でしょう。個人でIoT機器を購入して自宅のスマート化に取り組むのは、そう珍しいことではなくなってきています。

加えて、やはりスマートホーム普及の後押しとして大きいのは、昨年から日本でも販売されるようになったスマートスピーカーの存在でしょう。まだ「一家に一台が当たり前」というほどに普及しているわけではありませんが、国内のオーディオメーカーも市場に参入し、着実に認知を広げています。

市場に参入した多くの企業は、スマートスピーカーを単なる音楽再生機器や人間の話し相手と認識しているわけではありません。普及の最中であるスマートホームの「第一の司令塔」として、まずは家庭内に置いてもらおうと躍起になっているのです。例えば2018年10月10日にスマートホーム市場への参入を発表したソニーは、既にその前年の2017年よりスマートスピーカーを発売しています。ユーザー側としても、スマートスピーカーを購入して初めてスマートホームや自動化に関心を持った、という人が少なくないのではないでしょうか。

一方、それに比べるとスマートハウスを実現するのは簡単ではありません。ここ数年の「HEMS」を巡る事情からも、それが分かります。HEMSは家庭内で使われる電力を「見える化」し、エネルギーを効率的に利用できるためのシステムです。2011年、東日本大震災に伴う原子力発電所の停止によって、多くの人が電力の使用量や使い方について考えることになりました。計画停電によって初めて、電力の「ピーク時間帯」を意識した、という方も多いのではないでしょうか。震災直後、節電・ピーク対策に効果的なHEMSは一躍脚光を浴びることとなりました。

国内にHEMSを導入した住宅が増えれば増えるほど、日本全体として効率良くエネルギーを利用することができるようになります。そのため、政府は2030年までに全住戸にHEMSを設置することを目指し、そのための補助金制度も設けていましたが、2014年3月31日で打ち切られてしまいました。IoT機器であれば求める機能によっては数千円で購入できてしまいますが、HEMSの導入には少なくとも十数万円もかかります。この初期費用の高さが、HEMSがなかなか普及しない要因の一つになっています。

照明のコントロールや防犯対策など目の前にある日常生活に密着した機能の最適化・利便性向上と、中長期的な課題に備えたエネルギーの効率化や災害対策。一般消費者の関心が集まりやすいのはどちらか、言うまでもありませんよね。節約効果だけでなく、無駄なエネルギー消費が地球環境へ与える影響の大きさを思うと、本来は政府が目指していたように全ての住まいにHEMSを導入するのが良いのでしょうが、なかなか道のりは険しそうです。

日本で普及が進まなかった理由

スマートハウスやHEMSの普及が進まなかった理由を挙げましたが、一方のIoTを軸としたスマートホームも、国内で注目されるようになったのはつい最近です。普及が遅れていた原因は何でしょうか?

アメリカのコンサルティング会社、A.T.カーニーが発表したレポート『The battle for the Smart Home: Open to All(スマートホーム・ビジネス 戦略構築の必須条件)』では、スマートホーム市場を牽引するのは以下の5領域とされています。

1. セキュリティ管理(スマートロック、モーションセンサーなど)

2. エネルギーと資源管理(HEMSなど)

3. 利便性と快適性(冷蔵庫、Amazonダッシュサービスなど)

4. 健康とウェルネスの管理(スマート歯ブラシ、体重計など)

5. メディア・エンターテインメント(スマートスピーカー、スマートミラーなど)

中でも、世界最大の市場になると予測されているのが「セキュリティ管理」領域です。戸建て住宅の割合が高く、セキュリティ面にも懸念があるアメリカでは特にニーズのある領域なのですが、実はここにこそ日本のスマートホーム普及が遅れる原因の一つが存在します。

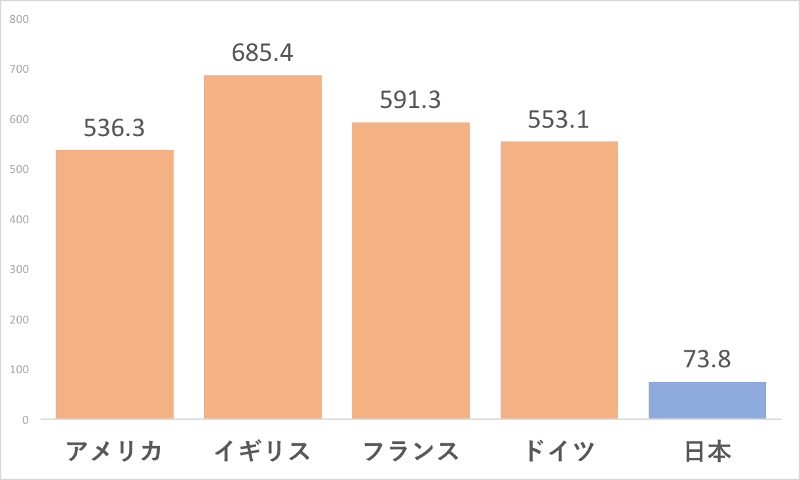

海外と日本の防犯事情の違いを知るために、法務省が発表している『平成29年版 犯罪白書』を見てみましょう。ここでは、侵入盗(空き巣や忍込みの総称)のデータに着目します。第3章 第3節にある「各国における窃盗の発生件数及び発生率の推移」を見ると、2014年のアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、そして日本における侵入盗の発生率(人口10万人当たりの発生件数)は以下の通りです。

【出展】アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本における窃盗の発生率(人口10万人当たりの発生件数、グラフは『平成29年版 犯罪白書』[法務省]をもとに編集部で作成):http://www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html

数字で見ると、日本だけ明らかに事情が違うことがよく分かりますね。こうした事情から、海外では広がりを見せた「ホームセキュリティ」分野は日本のスマートホーム普及の牽引役になることはできなかったのです。

他にも要因として考えられる日本と海外との違いは、住宅の広さです。例えば「利便性と快適性」領域に挙げられる「家中のカーテンの開け閉めの自動化」は、大きな窓が何枚もある海外の広い邸宅なら便利なのでしょうが、日本に住んでいるとあまりメリットを感じられないかもしれません。

また各メーカーからIoT機器が発売されることで規格が乱立し、メリットであるはずの相互接続性が低くなってしまったことも、スマートホームの普及を阻む要因の一つでしょう。実際に先述のHEMSでは機器メーカーをまたいだ相互接続性が低かったことも普及を妨げる原因だと言われてきました。それを案じてか、2017年7月には東京急行電鉄(東急)を中心として日本マイクロソフトやぐるなび、パナソニックなどさまざまな業界の企業から成る「コネクティッドホーム アライアンス」が設立されました。現在では100社(2018年9月1日時点)が参加しており、業界を横断した規格の標準化に期待が持たれています。

IoTを中心に広がる可能性を見せるスマートホーム

スマートスピーカーの登場や、あらゆるスマート化の「鍵」ともいえるスマートフォンの普及により、ようやく日本でも脚光を浴びるようになったスマートホーム。

先述したように、スマートスピーカーの購入をきっかけに自宅のスマートホーム化に取り組む人々が増えてきています。エアコンや照明を音声操作したり、スマートロックを導入し、手元のスマートフォンを使って遠隔で自宅の鍵を開け閉めできるようにしたりといった「スマート化」から取り組むケースが一般的なようです。

では今後、日本の住宅ではどのような分野からスマート化が進んでいくのでしょうか。

先に挙げたA.T.カーニーのレポートでは、「セキュリティ問題が少ない国でも、高齢化が進むことで、年老いた親と離れて住む家族向けにネット接続カメラの需要が高まる可能性がある」と指摘されています。少子高齢化社会を迎える日本においても、見守り需要からの「セキュリティ管理」領域の成長は期待できそうです。

また「人生100年時代」といわれ、人々の健康意識が高まる昨今、「健康とウェルネスの管理」領域は大きく成長していくのではないでしょうか。

全国でスマートホステルを展開するand factoryを中心に様々な企業が参加している「未来の家プロジェクト」では、「住むだけで健康になる家」の実現を目指し、以下のような機能を持つIoTスマートホームでの実証実験を行なっています。

・室内環境(温度、湿度、照度など)センシング

・バイタルデータ(体重、血圧、睡眠時間など)センシング

・生活動線(ドア開閉、滞留点など)のセンシング

・スマートフォンを利用したアプリや対話による家電の一元操作

・センシングした情報の可視化(アプリや鏡への表示)

・位置検出床(IoT建材)による動線センシング

・食事、美容に関するアドバイス

・室外環境(温度、湿度、照度など)センシング

・チャットボットを介した対話

【出典】and factoryのプレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000014185.html

また、パソコンメーカーとして有名なマウスコンピューターは、「mouse スマートホーム」製品群を展開。各種センサー類の他にスマート空気清浄機と連携できる「PM2.5センサー」を発売し、「健康とウェルネスの管理」領域にもアプローチしています。

高齢化先進国である日本だからこそ、こうした分野からスマートホーム化の普及が期待できるのかもしれませんね。

まとめ

メリットの分かりづらさや導入コストの高さから、日本ではなかなか普及していないスマートハウス。スマートフォンやスマートスピーカーの普及により、より身近な暮らしのスマート化に関心が集まっています。

このまま少しずつテクノロジーによって住まいを最適化することの有用性が認識されていけば、エネルギーに焦点を当てたスマートハウス分野にも、再びスポットが当たる順番が回ってくるのではないでしょうか。