不動産IDとは?いつから?メリット・デメリット、国土交通省のガイドラインを解説

- 2022年3月に、国土交通省は不動産IDのガイドラインを発表

- 基本的な不動産IDのルールと共に「ポータルサイトに不動産IDを表示する場合には売主・貸主の同意を得る」などの留意点も公表

- 2023年1月現在、実用化に向けた技術実証を実施している段階。解禁時期は未定

SUMAVEではこれまで不動産IDの考え方やセミナーのレポート、ID推進による住所の必要性についてお伝えしてきました。

今回は2022年3月に国土交通省の不動産IDルール検討会がガイドラインを公表したことを受けて、改めて不動産IDとは何か、ガイドラインの内容と今後について解説していきます。

不動産IDとは不動産を即座に特定できる17桁の番号

日本の不動産には住所(所在地)の他に地番又は家屋番号があります。

地番 は地番照会や固定資産税の納税通知書で確認する、家屋番号は登記情報提供サービスを利用するなどの方法で調べることができます。

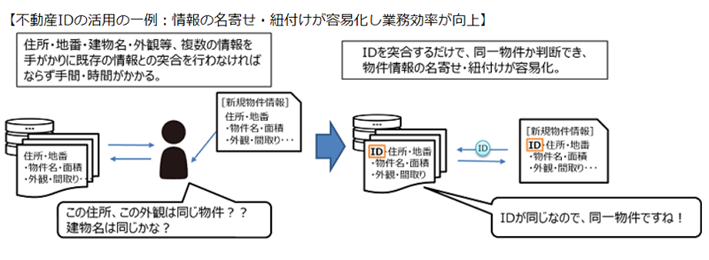

ただし、国土交通省の資料によると「住所=地番もしくは家屋番号」がすぐ分からないことが「不動産関連情報の連携・蓄積・活用における課題」とされていました。

例えば仲介・開発などの場面で不動産関連の情報を独自に収集し名寄せしなければならない、消費者への情報発信で手間・時間がかかるなどの問題があります。

国土交通省では不動産を即座に特定できる「不動産ID」のルールを整備しています。

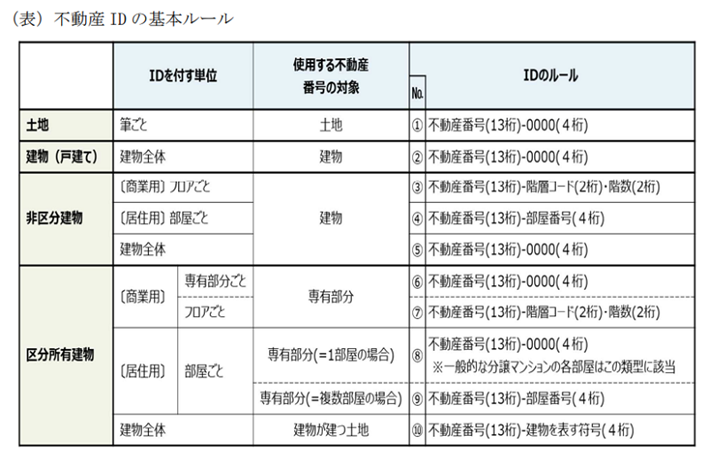

不動産IDとは、不動産番号(13桁)と特定コード(4桁)で構成される17桁の番号でルールに基づき誰でも活用できるものです。

2021年から「不動産IDルール検討会」が4回に渡って開催され、2022年3月には検討会の中間とりまとめが公表されました。

加えて2022年3月31日には不動産 IDのルールを定め利用時の留意点を解説することを目的として、ガイドラインが発表されました。

ガイドラインの「本ガイドライン策定の背景・課題及び目的・効果」によると、不動産IDは「不動産業界全体の生産性や消費者利便の向上などを図り、不動産の取引・利活用を促進する」とともに「本格的なデジタル社会を迎えるにあたり、不動産 DX を強力に推進する上での情報基盤整備の一翼を担うことにより、不動産市場の活性化及び透明化を図る取組」と記されています。

さらに、デジタル田園都市国家構想やスマートシティなどの取り組みと連携も示されています。

不動産IDは不動産業者の利便性を高めるだけではなく、消費者への情報発信をスムーズに行い不動産取引の活発化・DXを進めていくという狙いが存在します。

【画像出典】国土交通省「不動産の共通コードとしての「不動産ID」のルールを整備!

~不動産IDルール検討会の中間とりまとめを踏まえ、「不動産IDルールガイドライン」を策定~」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo05_hh_000001_00067.html

不動産IDのメリット・デメリットとは

不動産IDによって、住所と地番(家屋番号)といった複数の情報を突合する必要がなくなり利便性が向上するというメリットが期待できます。

不動産会社における社員間での情報共有・管理がスムーズになり、IDをポータルサイトに掲載することで顧客が多くの情報を得ることが可能となる予定です。

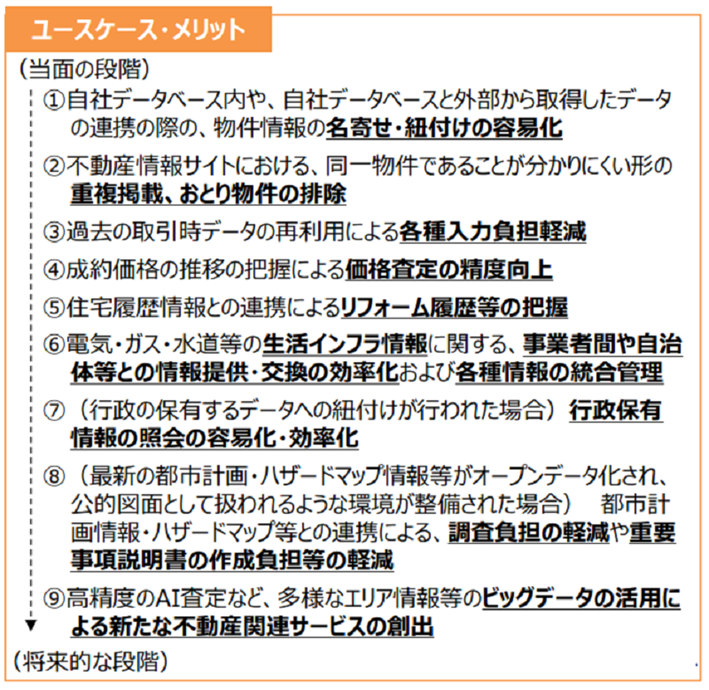

さらに中間とりまとめ案では、入力負担の軽減・価格査定の精度向上など9つのメリットが記されています。

【画像出典】国土交通省 不動産IDルール検討会「不動産IDルール検討会 中間とりまとめ」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001474378.pdf

一方で、不動産IDは社内で個人情報と紐づけて管理した場合などに情報漏えいのリスクが高くなるというデメリットが想定されます。

また区分所有建物(アパート・マンション・共同住宅など)に関しては、1部屋ずつ不動産IDが付与されます。建物が建つ土地にも不動産IDが設定されますが、建物全体には不動産IDがありません。

建物の不動産IDが無いという状況でどのような活用が出来るかが課題となります。

不動産IDのルールとは?ガイドラインと検討会の中間とりまとめ案を基に解説

国土交通省の不動産IDルール検討会・中間とりまとめ案とガイドラインを基に「不動産IDのルール」と「不動産ID活用の留意点」を見ていきましょう。

1.不動産IDのルール

不動産IDの主なルールは以下の3つです。

- 不動産IDは不動産登記簿の不動産番号(13桁)と特定コード(4桁)で構成

- 新築未登記など表題部登記前のものは不動産 ID のルールは設けない

- 建物全体が同じ利用目的ではない(1階・2階は商業用、3階・4階は居住用など)場合は下図の各ルールを用いる

土地・建物・非区分建物・区分所有建築物などそれぞれのルールは以下の通りです。

【画像出典】国土交通省 不動産・建設経済局「不動産 ID ルールガイドライン」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001474372.pdf

2.不動産ID活用の留意点

不動産IDを活用する際の留意点に関しては、主に以下の7つが記されています。

- 不動産 ID は広く社会の様々な分野での活用が期待されることから基本的に各主体が自由に活用できる

- ただし、法令や公序良俗に反する行為・不当に第三者に損害を与える・不動産 ID の信頼性を損ねるなどの目的での利用は認めない

- 個人情報保護法等の法令に基づいて行われている実務の範囲内で不動産 ID の利活用が行われる場合は、特別に新たな対応を講じる必要はない

- 一方で更なる不動産 ID の利活用を図る場合には、具体的な利用方法・紐付ける情報の性質に応じて利用目的の公表や、第三者提供時の同意取得などの措置を講じることが求められる

- 不動産 ID が紐づけられた情報をどのように利用するかは、個別のケースごとに各主体が決定する

- 物件情報広告に関しては「不動産IDを登録したから表示しなければならない」という訳ではない

- ポータルサイトに不動産IDを表示する場合には売主・貸主の同意を得る必要がある

- 会員向け(事業者間)の情報提供は、現行の不動産取引実務やメリットを踏まえつつ、取扱いの検討が必要

国土交通省 不動産・建設経済局「不動産 ID ルールガイドライン」参照

不動産IDの今後

国土交通省のガイドラインによると、「まずは官民問わず多くの主体が本ガイドラインのルールに沿って、不動産 ID を不動産関連情報に紐付けていくことが重要」とされています。

国土交通省は今後ID に用いられる不動産番号の確認の容易化に向けた検討、国・自治体の保有するデータと不動産 ID の紐付けに向けた検討を行うなど不動産 ID の活用に向けた環境整備に取り組んでいく予定です。

実際に国土交通省の「2023年不動産・建設経済局関係予算決定概要」には「「不動産ID」を情報連携のキーとした建築・都市DXの推進」の施策が記されています。

2022年の補正予算として国土交通省は「不動産ID」の社会実装を加速するため、官民連携プラットフォームの設置、各分野でのユースケース展開に向けた技術実証に関する経費を458百万円計上しました。

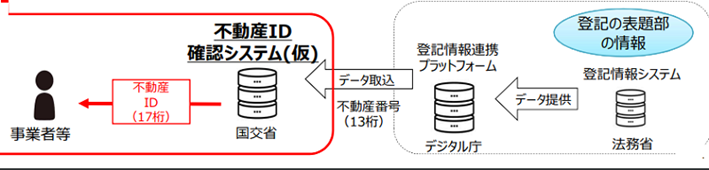

不動産IDはデジタル庁・法務省と連携し、官民の幅広い主体の共通コードとして普及を図ります。2023年1月現在は「登記情報連携プラットフォーム」 と連動した不動産IDの取得・確認手法の実用化に向けた技術実証を実施しています。

【画像出典】国土交通省 不動産・建設経済局「2023年度不動産・建設経済局関係 予算決 定概要」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

https://www.mlit.go.jp/page/content/001580224.pdf

実用化がいつになるかは未定ですが、この記事で不動産IDの施策を知り今後の動向を注視していきましょう。

執筆者/田中あさみ FPライター。大学在学中に2級FP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターに。

金融・フィンテック・不動産・相続などの記事を多数執筆。

ブログ:https://asa123001.hatenablog.com/

Twitter:https://twitter.com/writertanaka19