不動産業界で普及が待たれる“契約の民主化”スマートコントラクトとは

- 関心が高まる「仮想通貨」。それを支えるブロックチェーン技術は不動産業界からも注目されている

- 業界独特の「契約」手順を自動化する「スマートコントラクト」技術について概説する

- 導入のメリットは既に実証されており、更なる普及が待たれるところ

はじめに

11月7日、その年最も話題になった言葉が選ばれる「ユーキャン 新語・流行語大賞」2018年版のノミネート語が発表されました。その中に「仮想通貨/ダークウェブ」が選出されています。

「ダークウェブ」とは一般のWebブラウザではアクセスできない隠されたインターネット空間のことで、犯罪の情報もやり取りされることがあります。「仮想通貨」がそんなマイナスイメージの単語とセットでノミネートされているのは、2018年1月に国内で起きた仮想通貨「NEM(ネム)」の流出事件の影響が大きいのでしょう。連日、ニュースでも報じられていましたよね。

その後もビットコインの驚異的な高騰と暴落といった、仮想通貨バブルに意気込んだ投資家達に冷や水を浴びせかけるような事件が続き、現状のところ仮想通貨は「まだ未完成の技術」「ギャンブル」といったマイナスイメージが強い方もいるかもしれません。

しかし、こうして流行語にノミネートされるほど仮想通貨への関心度は高いままですし、何より仮想通貨の基盤を支える「ブロックチェーン」の技術は様々な業界での利活用が期待されています。特に、そこに付随する「スマートコントラクト」という技術は複雑な契約作業が多い不動産業界から注目されています。

革命的な技術とされるブロックチェーン、スマートコントラクトとは

はじめに、ブロックチェーンやスマートコントラクトとは何なのかを簡単におさらいしておきましょう。

ブロックチェーンとは

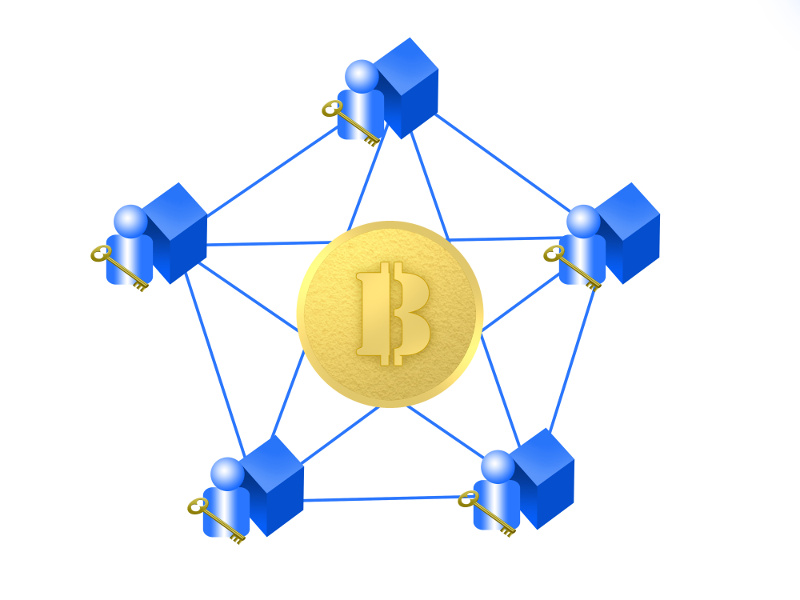

ブロックチェーンとは、「分散型台帳技術」と呼ばれるもので、複数のユーザーたちがそれぞれ対等な立場でデータを共有し、お互いに監視し合うことで信頼性を担保する仕組みのことです。

例えば、日本の「円」の価値や信頼性を担保しているのは、「日本銀行」という日本で唯一の中央銀行ですよね。このように、従来は何事もデータや権限を一箇所に集中させる「中央集権型」の情報管理システムを用いるのが普通でしたが、ブロックチェーンは情報の管理権限を「分散」させ、ユーザー一人ひとりに持たせる仕組みです。複数の取引データをまとめた「ブロック」を鎖(チェーン)状に連なるように管理しています。

もちろん、ユーザー自身に管理が委ねられる以上、システム全体の信頼性を高めるにはある程度のユーザー数や取引数が必要です。裏を返せば、ユーザーや取引数が増えれば増えるほど、ハッキングや改ざんがほぼ不可能となっていきます。ある一箇所のデータを改ざんするにしても、細かく大量に分散されたブロックの、過去から現在までの全データに手を加える必要があるためです。

またどこか一つの機関が一元管理する中央集権型の管理システムと違い、システムのダウンを防ぐことができます。万が一どこか一カ所のデータに問題が生じたとしても、他のデータベースから復元することが可能だからです。

ブロックチェーンは仮想通貨ビットコインの開発過程で生まれた技術ですが、特定の金融機関を介さずユーザー間で直接送金することができるため、手数料を最小限に抑えられるメリットがあります。今では仮想通貨以外にも、高い信頼性と透明性が求められる分野で導入され始めています。

例えば世界最大のスーパーマーケットチェーン、ウォルマートは食品の安全管理の一環としてブロックチェーンを実装するため、IBMと提携しています。IBMのブロックチェーン技術を使った食品トレーサビリティシステムを導入することで、食品が農場から店舗の棚に並ぶまでをリアルタイムで追跡することが可能になるのです。

スマートコントラクトとは

一方、スマートコントラクト(Smart Contract)は、直訳すると「賢い契約」。ここでの「賢さ」とは「自動化」を指していると捉えて良いでしょう。つまり、ブロックチェーン技術を用いて「契約を自動化させる」仕組みがスマートコントラクトなのです。以下の①を行うと、②~④の取引行動は自動で実行されます。

①契約の定義

②イベント発生

③契約執行・価値の交換

④決済

これだけだと少し分かりにくいかもしれません。スマートコントラクトの仕組みを理解するために、例として挙げられるのが自動販売機です。

自動販売機は「設定された金額の通貨を投入してボタンを押す」と、店員など第三者の仲介なしに自動で飲み物を買うことができます。また、自動販売機を使うときに「本当に飲み物が出てくるのか?」と疑ったりはしませんよね。これは「トラストレス」(信用する必要がないこと=疑う必要がない)といって、スマートコントラクトのメリットの1つとして挙げられます。

不動産業界なら、登記や仲介・売買契約、名義の書き換えなどの手続きに際し、非常に多くの書類が物件の買い手や売り手、不動産会社や金融機関、司法書士の間でやり取りされています。署名や押印、郵送の手間もかかります。スマートコントラクトを利用すれば、こうした煩雑な手続きに付随する様々なコストを大幅に削減できるのです。

不動産の売買であれば、購入申し込みや送金の確認、売買契約書や登記申込書の送付といった、従来は人間が行っていたやり取りは全て自動で行うようにすることも可能です。例えば、買い手からの送金を確認でき次第、自動で売買契約書を売り手・買い手双方に共有されるようにすることもできるのです。売買契約書一つとってみても、これまでは売り手が逐一紙の書類を作成し、捺印をして書い手に送付する必要がありました。こうした書類を確認したりやり取りしたりする工数が減れば、時間やコストが削減できますよね。

また、スマートコントラクトはブロックチェーンによって信頼性が担保されています。従来司法書士や仲介業者など、信頼性を担保するために第三者に支払っていたコストを削減することもできるでしょう。

このようにスマートコントラクトを利用するその主なメリットは、信用を担保しつつ手続きを簡略化し、第三者を仲介せずに契約を結ぶことができるということです。ブロックチェーンという「分散」型の管理システムを用いたスマートコントラクトを活用することで、契約の信頼性の保証を特定の専門機関に委ねるのではなく、多くのユーザーによる監視の「目」や蓄積してきた取引履歴によって担保できる。いうなれば「契約の民主化」を実現できるわけです。

ブロックチェーン上に契約情報が記録されるため、前述の通り不正や改ざんができません。一方で、同じ理由から一度結んだ契約の修正や変更が難しい点はデメリットとも考えられます。

不動産取引や保険、ローンの契約のような、複雑かつ第三者機関による審査や照合が求められる分野での活躍が期待されています。

スマートコントラクトがもたらす契約のスマート化とは

不動産業界から注目されるスマートコントラクトについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

登記をはじめ、素人には手が出せない特殊な手続きも多い不動産業における「契約」。しかし今後スマートコントラクトが浸透していけば、不動産仲介業者の仕事は大きく様変わりするでしょう。

実際のところ、現状の技術を不動産業に取り入れるとどのような効果が見込めるのでしょうか。それを知るために、不動産業等を行うルーデン・ホールディングスが8月23日に発表した「スマートコントラクト実証実験報告書」を見てみましょう。

同報告書は不動産物件の売買において、仮想通貨やスマートコントラクトを利用・使用することの実用性や優位性を検証するために行われた実験結果について書かれたもの。

結論として、スマートコントラクトや仮想通貨決済を活用することは、単純にシステム化による業務効率化が図れるだけでなく、手戻り(書類に不備があった場合、数日以上の時間を要しながら買主と売主間で何度も返送し直さなければならない)が少なくなることにより、契約の反故といった不測の事態を防ぐことにもつながるため、導入効果はかなり高いと見込まれています。

また買主側・売主側共通のメリットとして「売買の契約条件などの交渉や、契約締結までの時間を短縮できる」点が挙げられています。他にも、それぞれに以下のようなメリットがあるとまとめられています。

■買主側のメリット

・物件の引き渡しまでにかかる時間を大幅に短縮できる

・物件購入代金支払い後、不当な引渡し拒否などのトラブルを軽減できる

■売主側のメリット

・物件購入代金の入金までにかかる時間を大幅に短縮できる

・購入申し込み後や、売買契約締結後の未払いなどによる時間的な逸失トラブルや、売

買の中断といった不測の事態を軽減、回避できる

同報告書によれば、既存の業務フローとスマートコントラクトを活用した業務フローの比較では、手順がおよそ3分の2に圧縮されています。買主と売主との間で何度もやり取りを重ねる必要がなくなり、書面や入金の確認など、その内容を確認し合う作業がほとんど削減されることから、先に挙げたように契約の反故に至るようなケースを避けることが可能になるのです。

スマートコントラクトによって契約履行をスピーディーに進め、機会損失を削減できるということですね。

スマートコントラクトが普及するための条件

ご紹介してきたように、スマートコントラクトを導入するメリットは少しずつ認知されてきています。しかし実際に浸透しているかといえば、まだまだ多くの企業にとって「目新しい技術」の域を出ていません。特に「契約」は法的要素の強い分野であるため、どんなに技術が発展したとしても、法制度が整わない限りなかなか浸透していかないでしょう。

スマートコントラクトを導入するにあたって考えられる法的なハードルとしては、取引内容の秘密保持や、プログラムが第三者を介さずに自動で結んでしまう契約に法的拘束力を持たせることについての是非などが問題視されることが多いようです。例えば、薬剤師という第三者を介さずに、処方箋が必要な医薬品を自動で売買するのは現状違法になってしまいます。こうした問題がクリアにならないと、導入企業もなかなか増えていかないのかもしれません。

法規制を変えるには、世間の強い関心とニーズ、確かな有用性があると示すことが重要です。

9月25日には、中古不動産のポータルサービス「Renosy」の開発・運営を行うGA technologiesが同月5日に不動産賃貸領域での新ビジネスモデル特許とブロックチェーン技術に関する特許を出願したことを発表しました。

同社は、ブロックチェーン技術を活用した不動産デジタルプラットフォームの構築を目標とした取り組みを行っています。将来的には、このプラットフォーム内でブロックチェーン技術を基盤としたスマートコントラクトを実装することで、賃貸領域だけでなく売買の契約や決算・資産の移動や登記といった、従来デジタル化が難しいとされてきた複雑な不動産業務を、安全かつ低コストにデジタル化することを目指しています。

同発表や最新の調査(不動産流通推進センター「2018 不動産業統計集(9月期改訂)」)によると、国内の不動産会社のうち86%以上が4名以下の小規模企業。こうした小さな不動産会社が、自社の力のみで業務のデジタル化を進めるのは非常に難しいでしょう。

小規模の会社でも簡単かつ低コストで導入できるプラットフォームを業界全体で活用できるようになれば、アナログな不動産業界も一気に様変わりし、法律面でも、より便利なサービスが使えるように変化していくかもしれません。

まとめ

2017年4月1日より施行された「改正資金決済法」、通称「仮想通貨法」には日本で初めて仮想通貨の定義や規制に関する文言が盛り込まれ、多くの反響を呼びました。日本の法律も仮想通貨をはじめとするFinTechを受け入れる流れになっていることは確かです。

紙でのやり取りが主流となっている不動産業界も、今後少しずつブロックチェーンやスマートコントラクトを取り入れることで業界全体の透明性が高まり、市場も活性化していくのではないでしょうか。