AIを怖いと感じる人は5割超。人間の知能を超える2045年の「シンギュラリティ問題」とは

- 消費者庁が行ったAI(⼈⼯知能)」に関する意識調査によると、暮らしを豊かにすると答えた人は約8割だが、「不安」「なんとなく怖い」という割合も5割超。

- AIには品質・機能が不十分なものや情報漏えいのリスクがある。2045年に「技術的特異点」に到達しAIが人間の知能を上回る「シンギュラリティ問題」も

- AI査定やデータなど不動産業界でも活用が進んでいる。適切な活用方法を知っておこう

SUMAVEでは以前から「メール作成はAIにおまかせ?効率化できるツールが続々と登場」「ChatGPTは仕事に活用できる?現役ライターが使ってみた感想と利用事例5つ」などAI関連の話題を取り上げてきました。

「ChatGPTが急速に普及しているけど、AIがなんとなく怖い」「AIに仕事を奪われてしまうのでは?」と恐れや不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

私たちの生活を便利で豊かにする一方で、AIには情報漏えいのリスクやシンギュラリティ問題が存在します。本記事ではAIに関する調査結果、AIとは何か、リスクやシンギュラリティ問題、不動産業界での活用方法などを解説していきます。

AIが「怖い」と感じる人は51.8%に上る

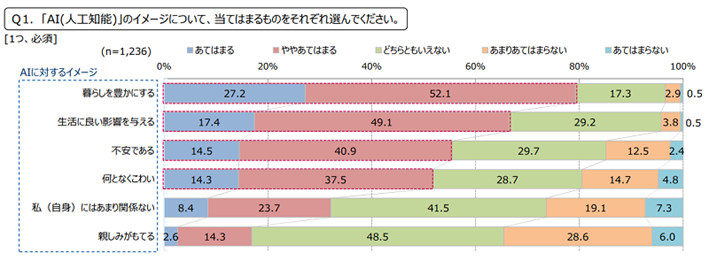

消費者庁が2020年に行った「第1回消費者意識調査」では、消費者の「AI(⼈⼯知能)」に関するイメージや⽇常⽣活におけるAIサービスの利⽤実態についてアンケートを実施しました。

【画像出典】消費者庁「第1回消費者意識調査結果(AIに対するイメージについて)」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/assets/consumer_policy_cms101_20316_03.pdf

【画像出典】消費者庁「第1回消費者意識調査結果(AIに対するイメージについて)」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/assets/consumer_policy_cms101_20316_03.pdf

「暮らしを豊かにする」と回答した人は「あてはまる」「ややあてはまる」を合計すると79.3%、「生活に良い影響を与える」についても「あてはまる」「ややあてはまる」は計66.5%とポジティブなイメージをもつ人が多い結果です。

一方で「不安である」と答えた人は「あてはまる」「ややあてはまる」を合わせて55.4%、「何となくこわい」は合計51.8%です。

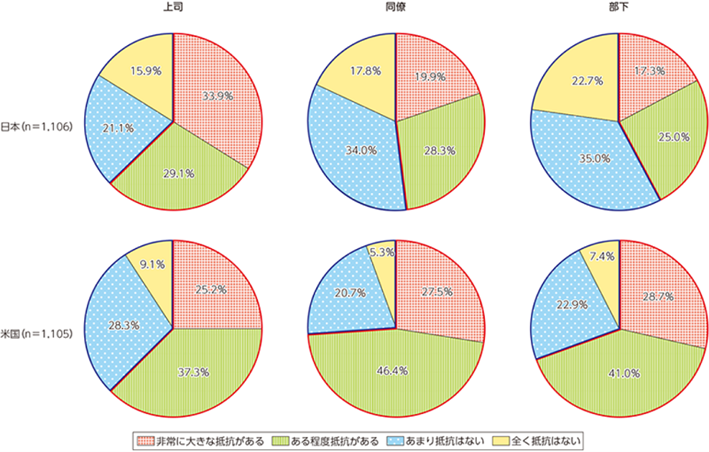

2016年の総務省「情報通信白書」で「仕事のパートナーとしての人工知能(AI)の可能性とそれに対する抵抗感」を日本とアメリカの労働者に尋ねたところ、以下のような結果でした。

【画像出典】総務省「2016年情報通信白書 人工知能(AI)導入に対する意識」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc143320.html

アメリカでは抵抗感を感じる対象として「同僚」「部下」を挙げる人が多いですが、日本では「上司」を挙げる人が多い傾向にあります。

情報通信白書には「日本では、人工知能(AI)の上司は、評価される側の立場から見ると、細かく、かつ厳しい査定が下される可能性があり、疎ましい存在として敬遠される傾向にある」と記載されています。

上記2つの調査結果により、AIに好意的な意見が多いものの抵抗感を示す人も一定数存在することが分かりました。

そもそもAIとは何なのでしょうか?AIができることとあわせてお伝えしていきます。

AIができることとは

AIとは人工知能(Artificial Intelligenceアーティフィシャルインテリジェンス)の略称です。コンピューターの性能が大きく向上し人工知能を搭載したコンピューターは学ぶこと(機械学習)が可能になりました。

2016年には囲 碁コンピュータープログラム「アルファ碁(AlphaGo)」が、当時の囲碁界のトップ棋士の1人である李九段(韓国)との勝負に4勝1敗で勝利しました。

2022年 11月にはアメリカのベンチャー企業OpenAIのChatGPTがリリースされ、2023年1月には1億人のアクティブユーザー数を記録しています。

ChatGPTのような文章生成だけではなく、AIは言葉を理解し会話する、人間の顔の認識や区別、データの分析・予測などが可能と言われています。

最近は、AIチャットボット「ChatGPT」により「AIが身近な存在になった」という方も多いでしょう。

上記の調査では「AIがなんとなく怖い」と答えた人が多い結果となりましたが、AIには品質・機能面やセキュリティのリスクがあります。

よってEU では積極的に規制する見解を示しています。国内では鳥取県 が業務でChatGPTの利用を禁止することを発表しました。

さらに2045年にはAI「シンギュラリティ問題」が起こるといわれています。詳しく見ていきましょう。

AIのリスクとシンギュラリティ問題

- 品質・機能に課題がある

- 情報漏えいのリスク

- 2045年のシンギュラリティ問題

1.品質・機能に課題がある

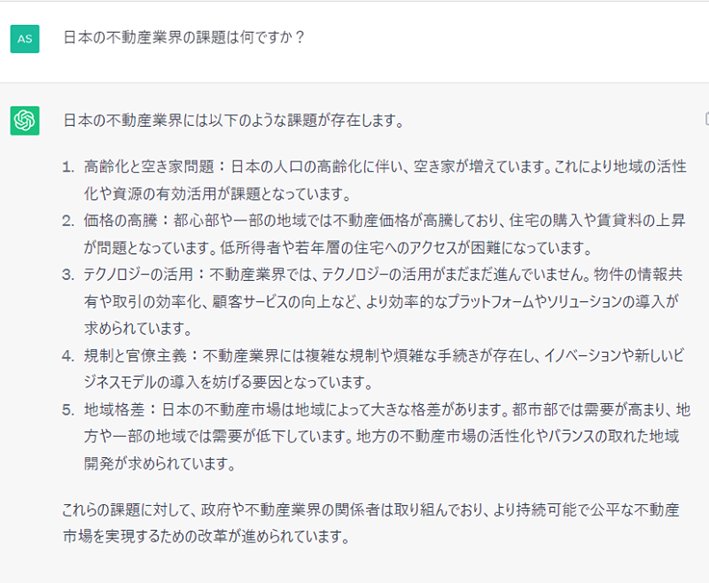

アメリカのベンチャー企業OpenAIが開発したAIチャットボットChatGPT は、質問を入力すると対話形式で回答が返ってきます。 【画像出典】OpenAI「ChatGPT」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】 https://chat.openai.com/

【画像出典】OpenAI「ChatGPT」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】 https://chat.openai.com/

上記はスムーズな日本語で的確な回答のように見えますが、ChatGPTは間違った回答をすることがあります。

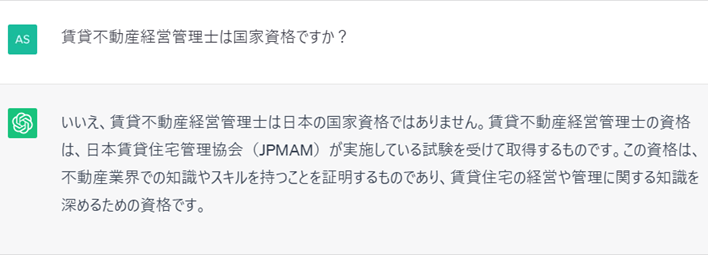

例えば「賃貸不動産経営管理士は国家資格ですか?」と入力すると「いいえ」という回答が返ってきます。

【画像出典】OpenAI「ChatGPT」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】 https://chat.openai.com/

2021年から賃貸不動産経営管理士は国家資格になりました。しかしChatGPTに蓄積されたデータは2021年9月までのものですので、まだ「国家資格になった」ということを学習していないようです。

他にも事実と異なる回答をすることがあり、品質・機能面で課題となっています。

2.情報漏えいのリスク

OpenAI は2023年3月にChatGPTから情報漏えいがあったと発表しました。

ChatGPTのユーザーに、別のユーザーの氏名・メールアドレス・住所、クレジットカード番号の下4桁・カードの有効期限が表示される問題が起きたのです。

OpenAI はただちに不具合を修正しました。

アメリカの大手情報サービスBloomberg ではChatGPTの問題だけではなく「生成AIを利用している企業は社内だけで共有する顧客情報や企業の秘密情報が漏えいするリスクがある」という指摘 しました。

例えばハッカーがAIチャットボットを悪用し、企業の機密情報にアクセスする恐れがあります。また、現在入力されている機密情報が将来的にAIチャットボットを開発する企業に利用される可能性もある、と報じています。

AIチャットボットを活用するウェブサービスに対してサイバー攻撃 が行われた際にも、情報漏えいのリスクがあります。

3.2045年のシンギュラリティ問題

シンギュラリティとは、「技術的特異点」という意味で人工知能を含むロボットなどの技術が指数関数的に発展し、特異点を境に急激な進展をするという意味です。

一般社団法人人工知能学会の人工知能学会誌(28巻 3号)によると、シンギュラリティという言葉は1990年代初頭にラッカー氏に提唱されました。その時点で「2030年頃にある点では、コンピューターは人間よりも賢くなるだろう」と予想されていました。

その後人工知能 (AI) 研究の世界的権威であり、現在はGoogle社でAI開発を担うレイ・カーツワイル氏が出版した著書「シンギュラリティは近い」でシンギュラリティの概念は広く知られるようになりました。

「シンギュラリティは近い」 には2029年にAIが人間と同等の知能を持ち、2045年にAIが人類の知性を上回ると書かれています。AIが「自身より優れたAI」を生み出せるようになるという見解も示しています。

AI技術が進化することで「AIに人間の仕事が奪われる」「人間の記憶や意識がAIに受け継がれ、人間の生死の概念が揺らぐ」といった問題が生じるそうです。

AIの知能が進化すると「AIが暴走し、人間の手に負えないものになったらどうするのか」という問題も生じます。

2016 年にはマイクロソフトのチャットボット「Tay」がヒトラーを礼賛したことが話題になりました。

昨今の急速なAI技術の進化により、「シンギュラリティは2045年より早くなる」という説も出ています。

シンギュラリティに達すると、私たちの生活だけではなく人間の生死の概念などが劇的な変化を迎えることが予測されます。

AIと不動産業界、適切な活用方法とは

不動産業界では、売却額の査定や市場価格の調査・入退室の顔認証システム・問い合わせ対応のチャットボット・顧客管理などの営業支援・設備管理ロボットなど多岐にわたりAI活用が可能です。

しかし、不動産業界は法律に関わる事項が多くDX・IT化が他の業界に比べて進みにくい傾向にあります。

AIは上記のようなリスクや課題がありますが、適切に活用することで業務の効率化・コスト削減などが期待できます。

まずは消費者庁のホームページで公開されている「AI利活用ハンドブック~AIをかしこく使いこなすために~ 」をチェックしてみましょう。

またAI関連のサービスを選ぶ時には、信頼できる業者と契約できるよう比較・検討することも重要です。

AIが「何となく怖い」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、適切な活用方法を知り上手く使いこなしていきましょう。

執筆者/田中あさみ FPライター。大学在学中に2級FP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターに。

金融・フィンテック・不動産・相続などの記事を多数執筆。

ブログ:https://asa123001.hatenablog.com/

Twitter:https://twitter.com/writertanaka19