不在でも宅配受け取り可能。スマートロック普及の鍵はサービス連携にあり

- 海外に比べスマートロックの普及が遅れる国内事情を分析

- 不在時宅配サービスなど、鍵の開閉以外の使い方を紹介

- 既存の技術やサービスの組合せによって生まれる新たな価値に注目

はじめに

2017年後半から日本で販売されるようになったスマートスピーカーを筆頭に、少しずつ認知を広げるIoT製品群。中でも、幅広い層にその名を知られているのが「スマートロック」ではないでしょうか。スマートロックのようなセキュリティ管理製品は、世界のスマートホーム市場を牽引するともいわれ、さらなる成長が期待される分野です。

一方でスマートロックは、日本ではまだあまり普及が進んでいないようです。その理由や、最近注目が集まる「セキュリティ対策に留まらない」スマートロックの新たな使い方から、今後の可能性について探ってみましょう。

治安の良さの裏返し? 防犯意識の低い日本

日本でスマートロックの普及が遅れる理由は複数考えられますが、大きなものに「犯罪件数の違い」や、それによるセキュリティ意識の違い等、防犯事情の違いが挙げられます。こちらの記事でも触れていますが、法務省の『平成29年版 犯罪白書』を見ると、2014年のアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、そして日本における侵入盗(空き巣や忍込みの総称)の発生率(人口10万人当たりの発生件数)は以下の通り。

・アメリカ:536.3

・イギリス:685.4

・フランス:591.3

・ドイツ:553.1

・日本:73.8

そして、警備サービスやホームセキュリティで著名なセコムが毎年発表している「日本人の不安に関する意識調査」の最新版(第7回、2018年12月20日発表)によれば、防犯意識についての質問に対し「防犯対策をしている」と答えたのは全体の29.2%。前年に比べると1.4ポイント増加しているものの、70.8%が特に防犯対策を講じていないことが明らかになりました。

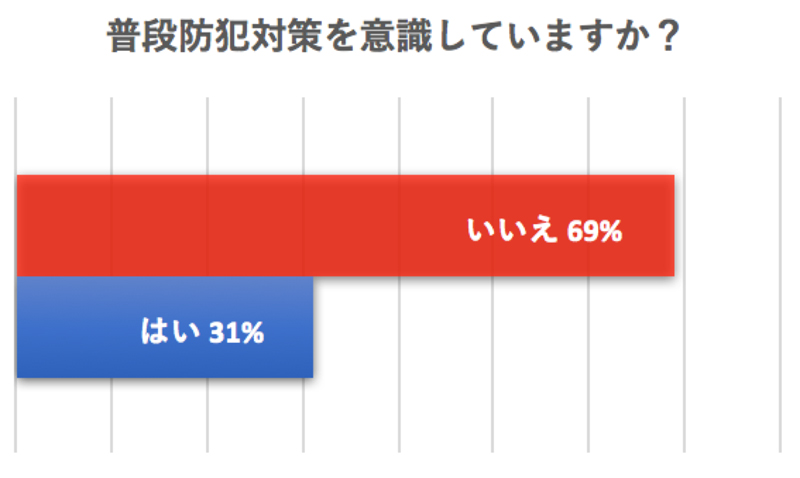

セキュリティ製品のドルマカバジャパンが30代以上の男女100名に対し行なった「住まいの防犯対策に関する意識調査」(2017年3月7日発表)でも、「普段防犯対策を意識していますか?」という質問に「はい」と答えたのは全体の31%。先に挙げた調査結果と同じく、日本人の防犯意識の低さを表す結果となっています。

【出典】ドルマカバジャパンのプレスリリースより:https://www.atpress.ne.jp/news/123363

また、同調査の「あなた自身どのような防犯対策を行っていますか?」という質問に対し、最も多かったのは「入り口がオートロック式の住居を選んでいる」で48%。日本人の多くにとって防犯対策とは「日ごろから意識して自分で何か対策を講じること」というよりも、物件選びのタイミングで「防犯効果の高い設備を備えた住まいを選ぶこと」なのかもしれませんね。

一方で、警察庁が発表している「平成29年の刑法犯に関する統計資料」によると、侵入盗(ここでは空き巣、忍込み、居空き)全体の認知件数36,881件に対し、「無締り」による侵入は17,302件。ガラス破りや合鍵、ピッキングなどさまざまな侵入手口がある中で、46.9%が「そもそも鍵をかけていない」ことによって侵入されているのです。これを踏まえると日本人も、もう少し鍵や防犯に対する意識を高めていった方が良さそうです。

セキュリティ以外の使い途

海外に比べて侵入盗の発生率が少なく、必然的に防犯意識も低い傾向にある日本人。防犯対策としてのスマートロック需要は今後もう少し高まる余地がありそうですが、最近ではそれ以外の使い方にも注目が集まってきています。

Key by Amazon(旧:Amazon Key)

米Amazonが2017年10月25日(米国時間)より、米国の一部都市で提供している宅配配送サービス。スマートロックとセキュリティカメラがセットになった専用のキットを購入して自宅に設置しておけば、不在時でも専門の配達業者が玄関の鍵を開け、家の中へ荷物を運んでおいてくれる仕組み。ローンチ時、荷物の配送だけでなく家事代行サービスやペットシッターサービス等、さまざまななサービスとの連携を発表して話題となりました。米国時間1月7日にこれまでの「Amazon Key」という名称から「Key by Amazon」へ変更されると同時に、配送対象地域や連携サービスの拡大が発表されました。

TiNK

国内のスタートアップ企業、tsumugが手掛けるコネクティッド・ロック。SUMAVEでも取り上げました。こちらも単なる鍵の開け閉めだけでなく、宅配配達サービスや玄関集荷サービス、不在時家事サービスやホームコントロールサービス、ホームセキュリティサービスなど、さまざまなモノやサービスと「つながる」ことによる可能性に重きが置かれています。メルカリやシャープから出資を受け、アパマンショップホールディングスグループなどと連携し製品の普及を進めています。特にメルカリは、同社のグループ会社ソウゾウが手掛けるシェアサイクルサービス「メルチャリ」の鍵部分にTiNKのプラットフォームを利用しており、スマートロックの可能性の広がりを感じさせます。

【出典】TiNKのホームページより:https://tinklock.com/

NinjaLock

不動産活用のためのIoT製品やサービスを開発しているライナフによるスマートロック。同社は2018年1月30日、宅配や家事代行サービスを提供する5事業会社と提携して「サービスが入ってくる家」プロジェクトを開始することを発表し、話題を呼びました。マンションにNinjaLockや、オートロック物件の共用エントランスを開錠する「NinjaEntrance」システム等を設置することで、不在時にもサービスが受けられる仕組みです。生協(パルシステム東京)による生鮮品宅配や宅配クリーニング(ホワイトプラス)サービスは、不在がちな人にとって魅力的でしょう。

他社サービスとの連携により新たな価値提供を

このように、多くのスマートロックが持つ、解施錠履歴の確認や遠隔操作による鍵の開け閉め、一時的な鍵の発行といった単体での機能に留まらず、他サービスと連携することによって全く新しい「便利さ」を提供しようとする動きが活発になってきています。

特に「TiNK」シリーズを手掛けるtsumugは、経済産業省が有望ベンチャーを選出・支援し、世界で勝てる企業を創出するためのプログラム「J-Startup」企業にも認定されており、国もこうした向きに大きな期待を寄せていることがわかります。

市場性

今は地域やサービスを限定して行なわれている、スマートロックによる不在時サービス。日本での普及の芽はあるのでしょうか?

マーケティングリサーチのMMD研究所と、サイバーセキュリティのマカフィーが2018年12月5日に共同で発表した『「モノ・コト」インターネットがもたらすライフスタイルの変化 日本におけるIoT意識調査』結果を見ると、「生活に取り入れたいIoT」第1位は「荷物の到着日の変更(再配達依頼)」(49.1%)。次いで「エアコンのon/offや消し忘れの通知」(43.6%)、「鍵関連」(43.6%)と続いています。荷物の問題は、宅配業者によってはLINEや専用アプリを使うという解決策も使えますが、不在時サービスを使えばそもそも変更依頼をしたり再配達を依頼したりする必要がなくなります。また、スマートロックで施錠時に消し忘れをアラートで通知といったことも実現できそうです。

さらに、それぞれの機能を既に利用している人は「荷物の到着日の変更(再配達依頼)」が35.2%、「エアコンのon/offや消し忘れの通知」が1.2%。「鍵関連」が1.5%と、後者2つは「取り入れたい」と思っている人の多さに対し、実際に取り入れている人は極めて少ないことが分かります。

この結果の背景は同調査の別の質問の結果から伺うことができます。IoTやITデバイスの利用に関して「生活に取り入れたい」と回答した項目が5つ以上あった回答者を対象に、「なぜ興味があるのに取り入れないのか」を尋ねています。その結果によると、上位3つの理由は「費用がかかる」(37.3%)、「設定が面倒」(36.1%)、「やり方を調べるのが面倒」(26.8%)となっています。

多くのスマートロックは「(後から)両面テープで取り付けるだけ」であったり、「ドライバー1本で取り付けられる」ことを売りにしたりしていますし、手ごろな価格の物も多いですが、まだあまり知られていないのかもしれません。

しかし、荷物関連の問題をIoTによって解決したいという需要はかなり高いことが分かります。宅配ボックス付きの物件に住む、その都度再配達依頼や配達日の変更を申し込むといった解決策もありますが、スマートロックを活用した、より手軽かつ安全に解決できる方法が広がれば、普及の芽は充分にありそうです。

新しいユーザー体験が次のビジネスのヒントを含んでいる

「スマートフォンさえ持っていれば、物理的な鍵を持ち歩かずに済む」点は、しばしばスマートロックを使うメリットの代表例に挙げられます。しかし現状これだけでは、わざわざスマートロックを取り入れるメリットにはならないと感じる人は多いでしょう。先に挙げた通り、防犯対策に対して関心の薄い国民性もあり、普段から鍵を無くしやすい人や、鍵の掛け忘れによって何らかの不利益を負った経験のある人でなければ、関心を持ちづらい製品なのかもしれません。

しかし単なる鍵の開け閉めだけでなく、その先につながるサービスにこそ本質がある製品群であるということが認知されれば、日本でも受け入れられていくのではないでしょうか。

新興企業だけでなく、国内で最初期に登場したスマートロック企業の一つ、ソニー傘下のQrioも遠隔操作を可能にする「Qrio Hub」を発売しており、不在時サービスの導入にも意欲的です。これからのスマートロックは、スマートホームのハブとして普及が進むスマートスピーカー等と同様、「常にネットにつながっている」ことによって何ができるようになるかという、連携サービスの価値が製品そのものの価値と捉えられるようになっていくのではないでしょうか。

まとめ

少ないコストで手軽に導入できることと、防犯以外の魅力を打ち出していくことができれば、日本でもスマートロックは普及していくでしょう。

鍵をインターネット上で管理できることで、何ができるのか。不在時サービスに限らず、既存の技術やサービスの組合せによって、多くの人が不便に感じていることを解決できないか。アイデア次第で、ビジネスの可能性が広がりそうですね。