不動産の2025年問題とは?価格の下落・空き家増加…2024年には相続登記の義務化も

- 1947~49 年生まれの「団塊の世代」が 75 歳を迎えることで不動産業界でも「2025年問題」が起こると予測されている

- 既に空き家増加・社会保障費増大による公共施設数の縮小は問題視されている

- 2024年の相続登記の義務化により2025年問題が加速?

不動産の2025年問題とは

不動産の2025年問題とは、1947~49 年生まれの「団塊の世代」が 75 歳(後期高齢者)を迎えることで起こりうる事象です。

高齢者が増えることで社会保障費が増大し、財政が圧迫された結果公共施設数が縮小されてしまいます。地方では既に、施設数が減少した自治体が存在します。

加えて人口減少により空き家が増加、空き家増加により市場の供給が過多になり不動産価格が下落するなどの問題が指摘されています。

2024年の相続登記義務化で、相続不動産を売却する件数が増え不動産価格が下落するという懸念もあります。

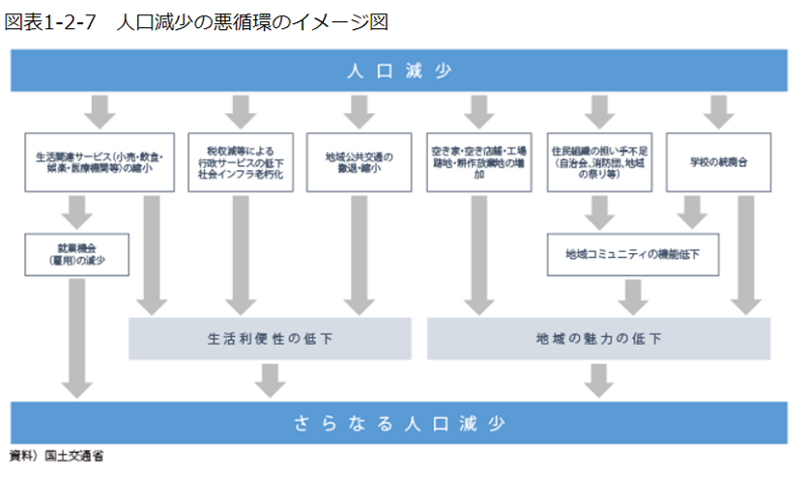

人口減少だけでも、以下のような悪循環が指摘されています。 【画像出典】国土交通省 国土交通白書「人口減少が地方のまち・生活に与える影響」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/html/n1122000.html

【画像出典】国土交通省 国土交通白書「人口減少が地方のまち・生活に与える影響」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/html/n1122000.html

不動産の2025年問題とは?空き家増加・相続不動産の売却により不動産価格が下落?

不動産の2025年問題と指摘されていることは主に以下の3点です。

- 高齢化による空き家・相続の増加

- 社会保障の費用は増え続け、公共施設数の縮小が始まっている

- 立地適正化計画の推進

1.高齢化による空き家・相続の増加

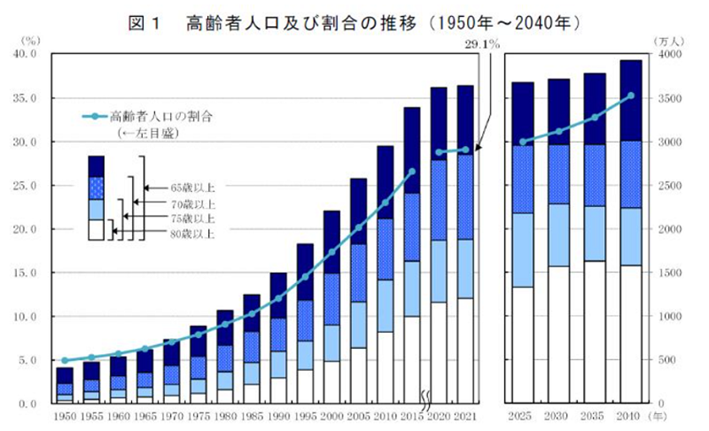

総務省統計局のホームページに掲載されている「高齢者人口及び割合の推移」は以下の通りです。

【画像出典】総務省統計局「高齢者の人口」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1291.html

2021年には総人口が前年に比べ51万人減少する一方、高齢者人口は3640 万人と前年(3618万人)に比べ22万人増加し過去最多です。総人口に占める割合は29.1%と、前年(28.8%)に比べ0.3ポイント上昇し過去最高となりました。

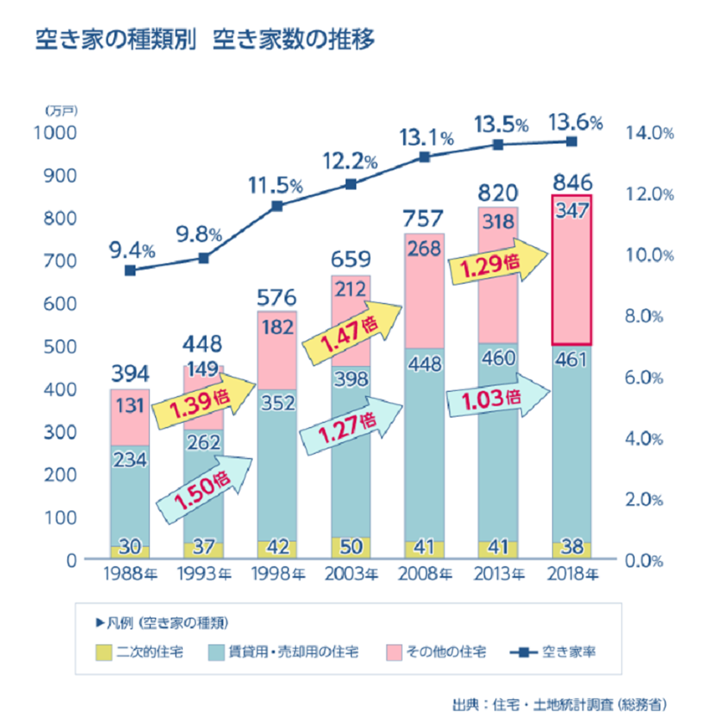

高齢化・人口減少に伴い、空き家(一般的には誰も住んでいない家の意味)は直近30年間で2倍以上に増加しています。

【画像出典】政府広報オンライン「年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202206/1.html

空き家の件数は年々増加し、社会問題となっています。空き家が増加すると、市場での供給が過多となる傾向が予測されます。少子高齢化により需要が減る一方で供給が増えると需給のバランスが崩れ、最終的には不動産価格が下落してしまう恐れがあります。

また高齢化が進み人口が減少することで、相続の件数が増えます。

既に相続登記をしないことにより所有者不明の不動産が増加する問題が起きており2024年4月からは相続登記の義務化がスタートします。

一般的に相続する不動産は築年数が古い、郊外にあるなどの理由で売却する事例が多いです。

相続不動産の売却により、市場には不動産の供給量が増えることになります。一方で前に述べた通り少子高齢化により不動産の需要は減少した結果、不動産価格の下落につながることが予測されています。

2.社会保障の費用は増え続け、公共施設数の縮小が始まっている

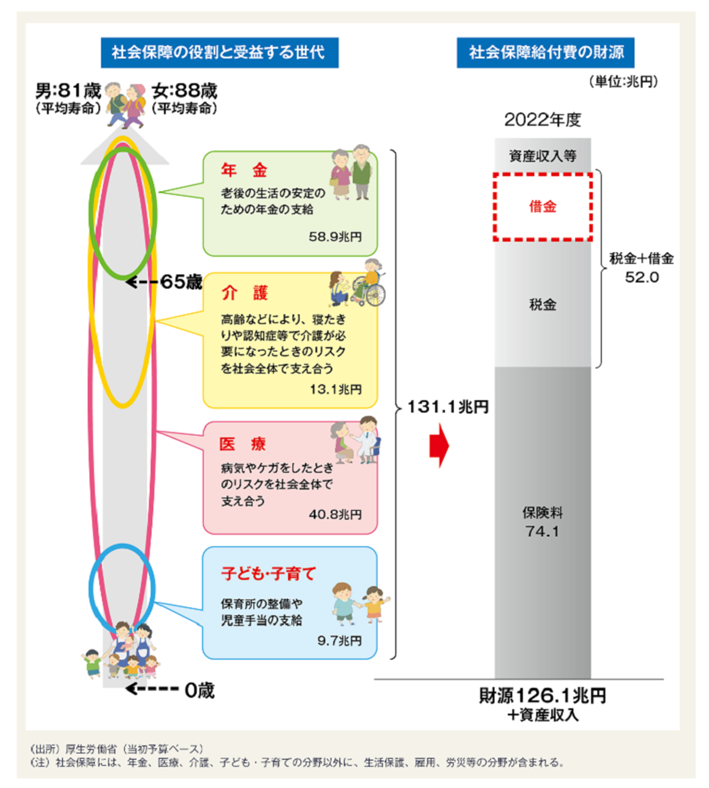

高齢者が多いと医療費・介護費などの社会保障費用は増大します。

財務省のホームページによると、社会保障は年金・医療・介護・子ども・子育てなどの分野があり国の一般会計歳出の約1/3を占める最大の支出項目となっています。

【画像出典】財務省 「日本の財政を考える 増大する社会保障とは何か」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.mof.go.jp/zaisei/aging-society/society-security.html

社会保障制度は保険料による支え合いの仕組みで、保険料のみでは負担が現役世代に集中してしまうため、税金や借金(国債)を充てている状況です。

社会保障費に税金や借金を充てることで、公共サービスに十分な予算をかけられなくなってしまう恐れがあります。結果、公共施設数は減少してしまいます。

実際に群馬県桐生市では、桐生市役所のホームページで「少子高齢化による人口減少の時代を迎え、社会保障関係費の増加や税収の落ち込みが予想され、公共施設等への投資力が低下し、現状のまま維持・更新していくことが困難な状況となることが予想されます」との記載があり桐生市公共施設等総合管理計画が策定されました。

基本的な方針として施設総量の縮小が挙げられています。

鳥取県鳥取市役所ホームページでも2014年の段階で「人口減少という今まで経験したことのない大きな社会様態の変化への対応が必要」であり、「現在、鳥取市では、保有する公共施設の“総量や配置の見直し”及び“生涯経費の縮減”など、中長期的な視点で施設経営を進めていく上での基本となる方針の策定に取り組んでいます」と公共施設の経営基本方針を公表しました。

都市圏よりも、少子高齢化・人口減少が進む地方では既に公共施設の縮小が始まっています。

2014年には重要事項説明書にも関わる「都市再生特別措置法」が施行されました。

都市再生特別措置法は、人口の急激な減少と高齢化に対応するべく高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現する、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とするという背景を見据えたものです。

3.立地適正化計画の推進

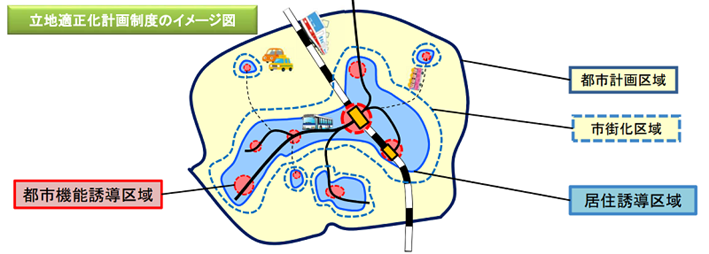

上記の都市再生特別措置法により地方自治体が策定する「立地適正化計画」の推進も不動産価格に大きな影響を与えると言われています。

立地適正化計画は居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、都市全域を見渡したマスタープランです。

中でも「居住誘導区域」は自治体が推奨する居住エリアとされています。

立地適正化計画制度が進むと居住誘導区域の不動産の価値が上がり、対象外の地域では価値が下がることが予測されています。

【画像出典】国土交通省 都市局 都市計画課 「立地適正化計画作成の手引き」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001478980.pdf

- 空き家増加・相続不動産の増加は既に問題視されている

- 空き家増加・相続不動産の売却による供給戸数の過多で不動産価格が下落するという懸念

- 社会保障費増大により財政が圧迫され、公共施設数が減少

- 立地適正化計画の推進によりエリア内で不動産の価格差が生じる可能性がある

不動産の2025年問題解決のヒントはDX?

不動産の2025年問題では、空き家増加や相続不動産の売却による不動産価格の下落や公共施設数の縮小、エリア内で不動産の価格に差が生じることなどが予測されています。

上記のような問題に対応できる有効な手段の1つが「不動産テック」又は「DX」です。

不動産価格の変動は、AI査定といった人工知能による予測で問題にいち早く対応できることが期待できます。

2020年に東京都が実施した「TOKYO Data Highway等を活用した先端技術を駆使した空き家対策」事業では「リモートセンシングを活用した空き家調査の効率化」として空き家DXの取り組みが行われました。

ドローンや人工衛星により、空き家の判定調査に対して調査時間・コストが削減できることが実証されています。

DXにおいても「2025年の崖」という問題があります。

経済産業省の公表資料では「DXの課題を克服できない場合、DXが実現できないのみでなく、2025年以降、最大12兆円/年(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性」が指摘されています。

2025年まであと約2年ですが、不動産とDXという2つの「2025年問題」があります。不動産テックやDXによる解決を検討してみましょう。

執筆者/田中あさみ FPライター。大学在学中に2級FP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターに。

金融・フィンテック・不動産・相続などの記事を多数執筆。

ブログ:https://asa123001.hatenablog.com/

Twitter:https://twitter.com/writertanaka19