異例のコロナ対応で変わる「不動産業界」概説(2020年春版)

- 不動産業界は市場規模、法人数共に拡大傾向が続く堅調な業界。

- 価値観の変化や情報技術の発達により、不動産や住まいに対するニーズが変化してきている。

- 国も基幹産業であり成長産業として重視する不動産業。業界関係者は社会情勢やニーズの変化への対応が求められている。

はじめに

2020年は新型コロナウイルス感染症対策の影響により、多くの業界がイレギュラーな新年度を迎えることになりました。

不動産業界でもその影響は大きく、ZoomをはじめとするWeb会議サービスや日本郵便のWebレターなどのオンラインサービスのほか、社員のリモートワークや、VRでのオンライン内見を可能にする不動産テックサービスに大きな関心が集まっており、不動産会社の働き方も大きく変わろうとしています。

今回SUMAVEでは春からの不動産業界入門者に向けて、各種最新データを基にした業界概況をお届けします。混乱のただ中ではありますが、今後の対策や新しい働き方を考えていくためにも、本記事が今一度業界全体を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。

最新データで振り返る不動産業界成長の軌跡

それでは改めて、不動産業界の市場規模から見ていきましょう。財務省の「年次別法人企業統計調査(平成30年度)」によれば、2018年度の国内不動産業の市場規模は46兆5,363億円。 39兆3,835億円規模だった2015年から継続して拡大傾向にあります。

次に、帝国データバンクが100業界197分野の展望とポイントをまとめた最新の「『業界天気図』動向調査(2020年度見通し)」で、不動産業界の予測を見ていきます。同調査は、2020年1月末時点までに開示された企業業績や各種統計データや業界ニュースを基に各業界・分野の展望を総合的に判断し、それを7段階の天気図を用いてまとめたもの。

これによれば、「不動産賃貸(住宅系賃貸除く)」は「市場が成長しており、企業業績も安定して成長している」ことを示す「晴れ」の見通し。「東京都心の好調な賃貸オフィス市場が継続、各社の業績をけん引する見通し」と予測されています。

住宅分野では戸建て・マンション共に「市場は停滞しているか、もしくは好転の兆しがみられる状態」である「曇り」の予測ではあるものの、戸建てについては「消費税率引き上げにともなう駆け込み需要の反動減も限定的とみられ、大手を中心に堅調を見通す」と分析されています。マンションについても「消費税率引き上げの駆け込み需要の反動減の影響も限定的とみられ、業績は底堅く推移すると予想される」とされており、業界全体として堅調とみられていることが分かります。

また、不動産流通推進センターが公表している「2019 不動産業統計集(9月期改訂)」によれば、2017年度の不動産業の法人数は32万8,553社。全産業のうち1割以上(11.8%)を占めており、長らく増加傾向が続いています。事業所数に関しても2014年時点で35万3,558所と、日本全国にあるコンビニエンスストア数(※)の6倍以上。そのうち全体の86%以上(304,566所)が従業員数4名以下の小規模な事業所で構成されていることは、他業界と比べても特徴的なポイントです。

そして、小規模のものが多いとはいえ事業所の数が多いということは、それだけ業界に関わる人数も多いということです。同資料によれば、不動産業の従業者数は2014年時点で118万4,373人。全産業の従業者数が6,178万8,853人ですから、全産業のうち1.9%もの人々が不動産業を生業としていることになります。さらに主な産業別就職者数の推移(4年制大学卒業者)を見ると、不動産業の就職者数は8年間にわたり増加し続けています。そして2018年3月の不動産業の就職者数は1万4,143人。就職者の総数は43万6,156人なので、全体の約3.2%が不動産関連の仕事に就いており、やはり堅調な成長ぶりがうかがえます。

また、土地総合研究所が不動産流通に関わる1,000社を対象に実施した「『不動産業についてのアンケート調査』報告書」によると、およそ7割(68.8%)の事業者が営業年数25年以上。その次に多い10~25年未満の事業者も21.1%となっており、9割近くが業界歴10年以上の会社で構成されていることも、業界の特徴といえるでしょう。

※ 2020年2月時点で55,460店。一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会「JFAコンビニエンスストア統計調査月報(2020年2月度)」より

「新築信仰」に変化? 住まい選びで重視されるポイント

ここまで業界の概要を紹介してきましたが、次に不動産需要、今回は特に住宅需要の変化について見ていきましょう。

不動産業界にも「モノからコトへ」の変化が波及

ここ最近、人々の価値観の変化を表す「モノ消費からコト消費へ」というフレーズを様々な場面で目にするようになりましたが、不動産業界も無関係ではありません。買い切り型ではなく、サービスや製品を使用する期間に対し利用料を支払うサブスクリプション型のビジネスモデルが業界問わず流行していますが、不動産業界・不動産テック業界でもこうした傾向が見受けられるようになってきています。オフィス需要が多様化し、「WeWork」のように明確なコンセプトを基に↓空間設計や付随するさまざまなサービスを売りにした会社が表れたことや、スペースシェアリングサービスや民泊の流行が分かりやすいでしょうか。

新築へのこだわり低下

また人々の価値観の変化は、あくまでも一時的に利用するオフィスやレンタルスペースなどに限らず、住まい選びにも反映されています。中古住宅が広く流通している欧米と異なり、従来の日本では住宅といえば新築が好まれる傾向にありましたが、近年では新築へのこだわりが薄くなってきているようです。

新築全国宅地建物取引業協会連合会が実施したアンケート(※1)によれば、「住居を選ぶ際にリノベーション済みの戸建てやマンション、アパートへの抵抗はありますか」という設問に対し、全体の27.6%が「全く抵抗がない」と回答。「少し抵抗はあるが、検討できる」が35.7%で、半数以上(63.3%)が抵抗を感じていないことが明らかになりました。特に20代、40代は共に29.0%が「全く抵抗がない」と答えており、リノベーション済みの物件に対して前向きであることが分かっています。

空き家問題への関心の高まり

さらに、深刻化する空き家問題への対策として、地方自治体や政府、不動産テック企業などが作成・運用している「空き家バンク」について、20代の15.3%、30代の14.0%が「知っている」と回答しています。全体で見ると「知っている」と答えたのは11.9%にとどまっているので、若い世代ほど空き家や空き家問題に関心を寄せていることが分かります。

そして「『空き家バンク』について、将来住まいとして検討したいと思いますか」という問いについても全体では「是非検討したい」は5.5%、「検討してもよい」は24.8%と3割程度に留まるものの、20代は9.3%、30代では7.8%が「是非検討したい」と回答しています。反対に、年代が上がるにつれて「検討しない」の割合が高くなっていることからも、若い世代ほど中古住宅を住まいにすることへの抵抗が無くなっていることが分かります。

賃貸市場、新築着工は減少トレンドだが、ニーズに変化

また、株式会社矢野経済研究所の調査(※2)によると、2019年度の国内賃貸住宅市場規模は前年度比85.6%の33万4,000戸と予測(新設着工戸数ベース)されています。この数字だけ見ると市場の競争は落ち着いていっているようにも思えますが、そうではありません。

同調査によれば、金融機関の融資の厳格化を背景とした新築着工の低迷が続いていることから2017年度以降、貸家新設着工戸数(国土交通省「建築着工統計」より引用)は減少トレンドが続いています。しかし一方、賃貸住宅市場そのものについては、人口移動が多く入居需要が多く見込める都市部地域でのシェア拡大競争は継続していく見通しや、住まい方のコンセプトやテーマ性を備え、入居者像を絞った良質な賃貸住宅が供給されることで、賃貸住宅への積極的な入居需要が掘り起こされ始めている事実も発表されています。

人口や世帯そのものが減少しているため、住まいの数そのものは今後も減っていくでしょう。しかし都市部ではより的確なターゲットやコンセプトの選定により、新たなシェア獲得が見込めると考えられます。都市部より空き家問題が深刻な地方においても、若年層を中心としてリノベーション済み物件のニーズ拡大が期待できます。

中古住宅の価値を高める施策の一つである「ホームステージング」に注目が集まり、国内で一定の成果を上げていることからも、今後ますますコンセプトや日々の利用方法(暮らし方)を具体的にイメージさせられるか否かが、選ばれる住まいの決め手になっていくでしょう。

※1 出典:公益社団法人 全国宅地建物取引行協会連合会「住まい方の意識トレンド調査(2019年3月)」

※2 出典:株式会社矢野経済研究所「賃貸住宅市場に関する調査(2019年)」(2020年2月26日発表)

「不動産業2030」に見る、これからの不動産業のあり方

先に住宅市場の縮小について触れましたが、はじめに述べた通り不動産業界自体の市場規模は46兆5,363億円(2018年度)と非常に大きく、法人数も全産業の1割を占め、拡大傾向が続いている業界です。当然政府も経済成長を支える重要な基幹産業と見なしており、2019年4月24日には四半世紀ぶりに国土交通省の社会資本整備審議会産業分科会不動産部会が「不動産業ビジョン2030」の策定を発表し、大いに話題を呼びました。

社会情勢の急速な変化が見込まれる今後10年においても、不動産業が引き続き成長産業として発展していくために、不動産業に携わるすべてのプレーヤーに対し、官民共通の指針として発表された同ビジョンでは、まず2030年頃までの間に想定される社会情勢の変化として「少子高齢化・人口減少の進展」、「空き家・空き地等の遊休不動産の増加・既存ストックの老朽化」、そして「新技術の活用・浸透」など9項目が掲げられています。

ここでは、例えば「新技術の活用・浸透」により、遠隔地からでも業務が可能になり、実店舗に行かずとも必要なサービスなどを入手できるようになったことで、不動産の立地に関する制約が緩やかになってきたといったような、時代の変化とそれにまつわる不動産業界の変化が示されています。

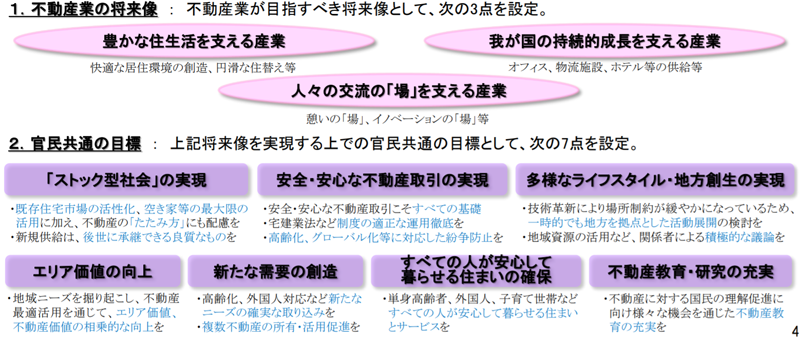

また、不動産業の将来像を「豊かな住生活を支える産業」、「我が国の持続的成長を支える産業」、「人々の交流の「場」を支える産業」と位置付けた上で、その実現に向け官民が共通で認識すべき目標として「『ストック型社会』の実現」、「安全・安心な不動産取引の実現」、「多様なライフスタイル・地方創生の実現」など7項目が挙げられています。

不動産業の将来像とその実現に向けた官民共通の目標【出典】国土交通省「不動産業ビジョン2030(概要)」より【URL】https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000190.html

不動産業の将来像とその実現に向けた官民共通の目標【出典】国土交通省「不動産業ビジョン2030(概要)」より【URL】https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000190.html

こちらではIoTやVRといった新技術により、距離的な制約を越えて、従来立地不利とされていた地域であっても暮らし・働き・訪れる場として選択され「多様なライフスタイル、地方創生の実現」が可能になると認識する必要があること。そして実現のため、不動産業者も地方公共団体と共に地域の魅了を高めていく取り組みへの参画が求められることなど、不動産業者に期待される役割が記されています。

加えて、「信頼産業としての一層の深化」や、AIやIoT、VRなどの新技術を効果的に活用することによる「業務生産性の向上及び消費者サービスの向上」、つまり不動産テックの利活用や、不動産業従業者の満足度を高めつつ、その能力を最大限に発揮して活躍できる環境整備を進めていくことによる「不動産業の担い手確保等」が必要となることが示されています。

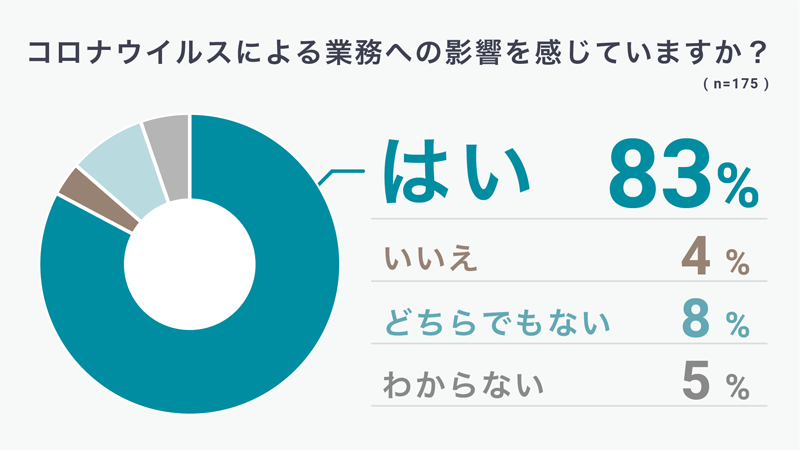

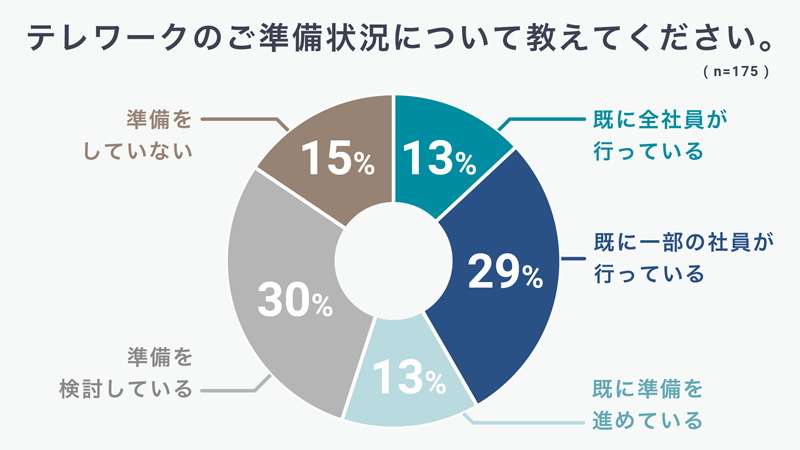

今現在、不動産業界は新型コロナウイルス感染症対策の影響によって、これまで以上にテクノロジーの導入が急務となっています。2020年4月9日にイタンジ、スペースリー、WealthParkの不動産テック3社が共同で発表したアンケート調査の結果でも、回答者の83%が業務面で影響を感じているという結果になっており、既に不動産業界全体に大きな影響が及んでいることは明らかです。またテレワークへの対応状況としても、全社員にて実施していると答えたのは13%にとどまり、業界内の混乱がうかがえます。  新型コロナウイルスによる業務への影響を感じていますか?【出典】イタンジ株式会社のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000014691.html

新型コロナウイルスによる業務への影響を感じていますか?【出典】イタンジ株式会社のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000014691.html

テレワークの準備状況について教えてください。【出典】イタンジ株式会社のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000014691.html

テレワークの準備状況について教えてください。【出典】イタンジ株式会社のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000014691.html

しかし、これまで見てきた通り不動産業は国の重要な基幹産業の一つ。「不動産業ビジョン2030」でも示されているように、元より情報技術の発達や人々の価値観の変化への対応、さらなる拡大が期待されている業界です。冷静に現状とニーズを見据えた上で、一歩ずつ変化に対応していく時なのかもしれません。