「空き家問題」の解決策になるか? 政府も支援する“空き家テック”の需要

- 空き家問題は全国的に深刻化している

- 課題=チャンスの多い領域であるため、空き家対策につながるサービスや実証実験を展開している不動産テック企業は多い

- 政府も不動産テック企業による解決に期待している。自治体や国との連携が不動産テック企業にとって事業拡大の後押しになるのでは

はじめに

人口の減少が続き、いよいよ深刻化する「空き家」問題。放置された空き家は、周辺地域の住環境や土地の資産価値にも悪影響を及ぼしかねませんし、ビジネスチャンスの損失を生んでいる可能性もあります。不動産としての本来の価値を活かせないまま、放置されている物件が各地で急増しているのです。

政府や自治体も空き家対策を急ぐ中で、解決の一端を担う重要な要素として注目されているのが、他ならぬ不動産テック。テクノロジーを駆使して物件の新たな使い方を見出すことで、空き家の数を減らしたり、中古物件の流通を活性化させて空き家の発生を防いだりすることができるのではないか、と期待されています。

不動産業界が抱える課題であり、大きな社会課題でもある「空き家」問題に、不動産テック企業はどのように関わっているのでしょうか?

全国的に深刻化する「空き家問題」

まずは前提として、現状の空き家事情や、国や自治体が推進している取り組みについて押さえておきましょう。

総務省統計局が2019年4月26日に発表した「平成30年住宅・土地統計調査」によると、2018年10月1日時点で日本の総住宅数は6,242万戸。2013年の6,063万戸から、5年で179万戸(3%)増加しています。

そして、空き家の数は2018年時点で846万戸と、こちらも5年前の820万戸から26万戸(3.2%)増加。さらに「空き家率(総住宅数の中で空き家の数が占める割合)」は13.6%で、過去最高を記録しています。

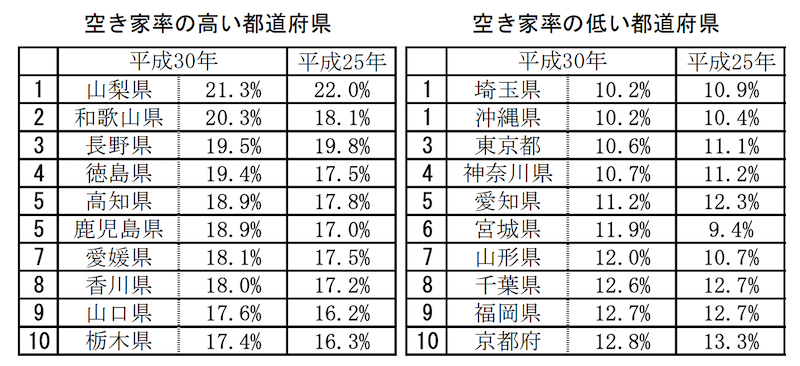

都道府県別に見ていくと、空き家率が最も高いのは山梨県(21.3%)で、2位が和歌山県(20.3%)、3位が長野県(19.5%)となっています。また、別荘などの「二次的住宅」を除いた空き家率が最も高いのは和歌山県(18.8%)。2位以降は徳島県(18.6%)、鹿児島県(18.4%)、高知県(18.3%)、愛媛県(17.5%)……と続き、全体的に甲信、四国地方で空き家率が高くなっていることが分かります。

空き家率-都道府県(平成25年,30年)【出典】平成30年住宅・土地統計調査住宅数概数集計 結果の概要より:【URL】https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/g_gaiyou.pdf

反対に、空き家率が最も低いのは埼玉県と沖縄県(10.2%)で、同率1位。

2位が東京都(10.3%)、3位が神奈川県(10.7%)と続いています。ここまで見ると、「空き家問題は地方の問題であり、都市部ではさほど深刻化していない」とも思えてしまいますが、実はそうではありません。

埼玉や東京、神奈川は総住宅数の増加数の幅も大きく、千葉県を加えた1都3県で全国の増加数のうち4割を占めています。それぞれ総数を見ていくと、同率1位の沖縄が6万6,800戸であるのに対し、埼玉は34万6,200戸。東京は80万9,200戸、神奈川は48万3,000戸です。

そして、空き家率1位となった山梨県の空き家総数は9万戸。2位の和歌山県が9万8,400戸、3位の長野県が19万7,000戸となっており、割合で見た時とはずいぶん異なる印象を受けるのではないでしょうか。

このように、空き家問題は特定の地域だけの問題ではなく、全国的な社会問題なのです。都道府県及び自治体は独自に空き家条例を制定してきましたが、条例で対処できる範囲には限界があります。そこで国は、空き家対策をより総合的かつ計画的に推進していくために「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」を制定。2015年5月に全面施行されたことで、自治体は適切な管理が成されていない空き家について、敷地内へ立ち入り調査を行ったり、助言・指導、勧告等を行ったりすることができるようになりました。

2018年12月25日に発表された、国土交通省と総務省によるアンケート調査の結果

「空き家対策に取り組む市区町村の状況について」によれば、同年10月1日時点で全市区町村の約半数(49%)となる848団体がこの空家法に基づく条例等を策定しており、年末には6割を超える1,122団体が策定する見込みとなっています(発表日時点)。昨年度末時点で策定率100%となっている高知県のほか、富山県(93.3%)、広島県(82.6%)等でも策定済市町村の割合が高くなっており、空き家問題が多くの自治体で「向き合うべき課題」として認識されていることがうかがえます。

その他、「中古住宅」のマイナスイメージを払拭して既存住宅の流通を促す「安心R住宅」制度や、後述する「全国版空き家・空き地バンク」等、国も空き家問題に対処するため、様々な施策を推進しています。

不動産テック×空き家対策

今、増え続ける空き家問題への対策として、AIやビッグデータ、VRといった先端技術や、それを活用したサービス・企業が関心を集めています。

例えば、先述した「全国版空き家・空き地バンク(以下、全国版バンク)」。これはもともと各地方自治体が個別に運用していた空き家・空き地バンクの情報を一元化して、物件の利活用を希望するユーザーが全国に点在する空き家等の情報を簡単に検索・比較できるようにしたものです。公募で選ばれたアットホームとLIFULLという代表的な不動産テック企業2社によって、2018年4月より本格運用が開始されています。

2019年3月29日の国土交通省の発表によれば、同年2月時点で全国の603自治体が全国版バンクに参加していて、延べ9,000件(一部事業者で重複掲載あり)を超える空き家等の情報が掲載されているそうです。さらに、そのうち1,900件以上の物件が成約に至っており、アットホーム版・LIFULL版共に適宜機能の拡充が行われています。物件情報だけでなく、物件周辺のハザード情報や地形情報、生活支援情報といった不動産関連情報を一元把握できる「不動産総合データベース」としての機能も備え、不動産流通市場を活性化するシステムとして機能しています。

一元化された不動産情報を活用して空き家の流通を活性化させる取り組み以外にも、空き家対策の方法は複数考えられます。今回は、空き家を活用することに主眼を置いた不動産テックサービスや、空き家対策に有効とされるサービス、不動産テックを活用した自治体や企業による取り組み事例をご紹介します。

シェアリングエコノミー、民泊

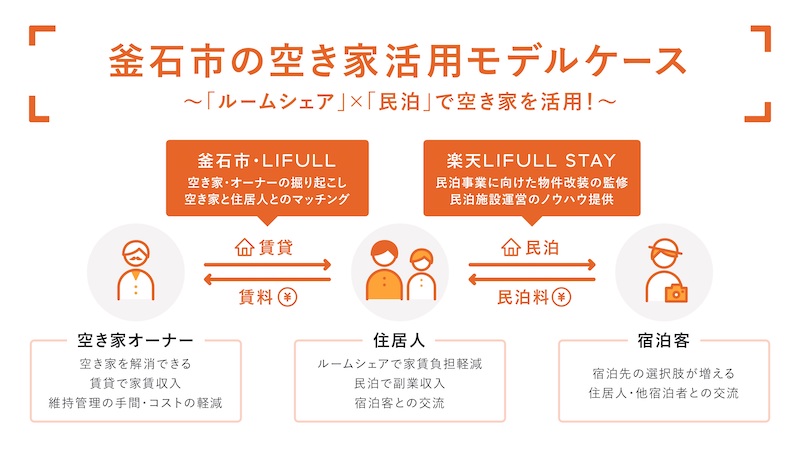

・釜石市の空き家活用モデルケース(釜石市、LIFULL、楽天LIFULL STAY)

近年流行しているシェアリングスペースやシェアハウスは、空き家や空きスペースの活用法として「鉄板」といえるのではないでしょうか。

岩手県釜石市(以下、釜石市)とLIFULL、民泊事業を展開する楽天LIFULL STAYが2019年3月18日に発表したこの取り組みは、釜石市内にある空き家に単身者がルームシェアをしながら居住し、自分たちが普段使用しない空室は民泊施設として貸し出すことで、月々の家賃を補填していくというもの。

3者が2017年12月に締結した「空き家利活用を通じた地域活性化連携協定」による取り組みの一環であり、同市内の空き家利活用に関するモデルケースとして運用が開始されました。

釜石市とLIFULLは空き家の選定や入居者の募集、物件の管理・利活用に関するコーディネートを行い、楽天LIFULL STAYは民泊事業を開始するための物件改装の監修、民泊施設の運営についてのノウハウを提供。800戸を超える釜石市内の空き家の利活用を促進しています。

釜石市の空き家活用モデルケース【出典】楽天グループニュースリリースより【URL】https://corp.rakuten.co.jp/news/update/2019/0318_02.html

リノベーション

・カリアゲJAPAN(あきやカンパニー)

国土交通省が「安心R住宅」制度を普及させようとしていることからも分かる通り、リフォームやリノベーションは、中古物件の流通を活性化させる上で、効果的な手段の一つです。一方で、物件のオーナーにとっては費用面の負担が大きく、なかなか改修に踏み切れないというケースも少なくありません。

あきやカンパニーが運営する「カリアゲJAPAN」では、築30年以上の空き家を「空き家を使って何かを始めたい」という借主がそのままの状態で借り上げ、改修して6年間運用する「カリアゲ」という仕組みを軸に、様々な空き家活用サービスを展開しています。

「カリアゲ」方式を利用すると、「所有する空き家を何とかしたい」というオーナーは改修費用を一切負担せずに、物件を貸し出して家賃収入を得ることが可能に。「空き家を使って何かを始めたい」という借主は、空き家を原状回復不要で自分好みに改修できる上に、相場よりも安い家賃(相場の1~7割)で物件を利用することができます。さらに、6年間の契約期間終了後は、改修された物件をオーナーが自由に活用できるようになります。

同社は、空き家を貸したいオーナー向けの「カリアゲ」サービスをはじめ、築年数に関わらずカリアゲJAPANが空き家を買い上げる「カイアゲ」や、同社が“そのまま”の状態で空き家・空き室を借り上げて“そのまま”改装可能な賃貸物件としてサブリース運用する「ソノママ」サービス等を展開。サービスの対応エリアも徐々に拡大しています。

カリアゲJAPANサイト【出典】カリアゲJAPANより【URL】https://kariage-japan.com/

価格査定サービス

・HowMa(コラビット)

LIFULLの「プライスマップ」や弊社(リブセンス)の「IESHIL」等に代表される物件の価格査定サービスは、不動産テック業界の中でも活況な領域であり、既存住宅流通市場の活性化にも大いに貢献すると期待されています。

中でもコラビットの「HowMa」は、マンションだけでなく戸建の査定にも対応している珍しいサービスです。物件の種類(戸建てかマンションか)を選択して、査定して欲しい物件の住所等を入力するだけで、AIが瞬時に査定額を算出してくれます。無料で利用できる上に、日本全国の世帯数約95%をカバー。いつでも好きな時に売りたい物件の価値を把握することができ、売りたいときは複数の不動産会社に一括で売却依頼をかけることができます。

こうしたサービスが関心を集めているのは、元来不動産の価値を正確に見極めるのは専門家であっても難しいからです。とりわけ、築年数や周辺の地価、改修の有無といった様々な要素を踏まえて慎重に試算しなくてはならない空き家の価格が、誰でも簡単に確認できるようになれば、中古物件のリノベーションや売買も活発に行われるようになるのではないか、と期待されているのです。

HowMaサイト【出典】HowMaサイトより【URL】https://www.how-ma.com/

クラウドファンディング

・FANTAS funding(FANTAS technology)

少額から始めることができる、不動産投資型のクラウドファンディングサービス。クラウドリアルティやFANTAS technologyのように、事業を通じて空き家問題の解決や地域再生につながる取り組みを行う企業にも注目が集まっています。

FANTAS technologyが手掛けるFANTAS fundingでは、価値の低い空き家を買い取って投資用不動産として再生させる「FANTAS repro」事業を行っています。そのままでは手を出しづらい「空き家」を再生し、ファンド化することで投資のハードルを下げることに成功。社会貢献にもつながる「FANTAS repro」プロジェクトは、いずれも多くの出資者を集めています。

FANTAS fundingサイト【出典】FANTAS fundingサイトより【URL】https://www.fantas-funding.com/

その他、空き家活用株式会社の「AKIDAS」のように、現地調査で収集した空き家や空き地に関する情報をデータベース化して不動産会社等に提供することで、空き家を活用した新規事業創出を支援するサービスや、空き家の買手と売手を「自力で」マッチングさせる掲示板サイト「家いちば」等、空き家の利活用を試みる不動産テック企業は続々と登場しています。

政府も期待する「空き家テック」

政府の不動産テック企業への期待値の高さがうかがえるのが、国土交通省が2017年から行っている「地域の空き家・空き地等の利活用等に関するモデル事業」です。

地方公共団体等と連携して、地域の不動産ストックである空き家等の流通・活用促進を図る不動産業団体等のモデル的な取り組みを支援するもので、2017年度は全38団体、2018年度は全54団体がモデル事業者として選定されました。

2018年度は1団体あたり100万円を上限に支援。加えて新技術の活用、つまり不動産テックの活用に関しては200万円を上限に支援を行い、先駆的な取り組みを行っている団体の成功事例を積極的に評価しています。

2019年3月に行われた成果発表会では、特徴的な取り組みを行っている5団体から事業内容や成果等についての発表が行われました。例えば、福井県鯖江市の空き家を地域住民の力で再生し、中古住宅市場(売買・賃貸)に流通させる実証事業を行った「住民参加型空き家魅力UP協議会」もその1つ。その取り組みの中で、米国のmatterport社の3D撮影技術や、LIFULL HOME’Sの「オンライン内見」を活用しています。さらに、同社の全国版バンクと連動することで全国に成功事例を発信しています。なお、賃貸向けに開発された「オンライン内見」を売買に利用するのは、LIFULLとしてもこれが初の取り組みとなりました。

他にも「ひょうご創生空き家活用プロジェクト」では、空き家調査や空き家の情報提供に3Dカメラやドローンを導入、「信州中古住宅流通ネットワーク(NEX-Tネクスティ)」では、360°カメラ(リコーイメージングのTHETA)やVR用のヘッドマウントディスプレイ(ソニーのPlayStation VR)を活用し、リフォーム前後を比較できる「VRリフォーム相談会」を開催する等、様々なICT技術を活用した試みが行われています。

こうした取り組みの結果として、対象物件が古民家である場合はスマートロックの導入を進めづらい(所有者の了解を得て建具を取り換えるためにある程度の期間が必要)等の具体的な課題点も明らかとなっています。今後「空き家テック」の活用を考えている自治体や不動産テック企業にとっても参考になるでしょう。

「地域の空き家・空き地等の利活用等に関するモデル事業」は、2019年度についても5月13日から6月14日まで公募を受け付けており、2年分の取り組み事例をもとに成功要因を分析・ポイントを整理し、自治体への横展開を実施していく旨が発表されています。なお、具体的には次のような取り組みが募集対象となっていました(2019年度の募集要項より一部抜粋)。

空き家・空き地等に関する相談体制の構築、相談受付

●相談会の開催等を通した空き家・空き地等の所有者からの相談の受付

●空き家化を未然に防ぐための遠隔地居住者向け相続不動産相談

●地域の流通・活用可能な空き家情報の収集・蓄積のための新システムの導入 など

空き家・空き地等の流通・利活用等についての情報提供・提案・コンサルティング

●地方に空き家を所有する者向けに、空き家の利活用方策を示し、意識啓発及び空き家情報の取得

●空き家・空き地等の情報の発信、利活用マッチングシステムの提供・運用

●遠隔地の空き家に対し、VR・3Dカメラ・オンライン技術等を活用した物件情報の提供・内覧サービスの効果実証

●地方公共団体との連携による「全国版空き家・空き地バンク」の普及促進 など

空き家・空き地等の新たな活用方法の開発・普及

●古民家等の用途転換・再生を推進するためのノウハウの整理・普及

●金融機関等との連携による空き家・空き地等の利活用のための金融商品の開発・普及

●空き家を外国人向けに提供・活用するためのノウハウ整理・普及

●空き家改修の手間やコストを削減する方法の開発・普及

●DIY型賃貸借の普及のための商品開発・普及 など

空き家・空き地等を地域資源とした活用提案

●地域のコミュニティやまちづくりの拠点として活用 など

空き家・空き地等に関する人材育成・組織の確立

●空き家・空き地等の利活用等の方策を担う人材の育成

●空き家の適正管理のための人材育成、マニュアルづくり など

6月下旬には約15団体が採択され、10月中旬頃に採択団体より中間報告を実施。2020年2月末には成果発表会が開催される予定です。過去2年の開催を経て、今年はより汎用的な取り組みに注目が集まると予測されます。

まとめ

自治体によっては、空き家対策は地域の人口減少を食い止める施策としても重視されています。先に挙げた釜石市のモデルケースも、空き家の利活用だけでなく、単身者に向けた新しい移住や定住スタイルを含めた提案となっています。

今後この領域でのシェア拡大を狙う不動産テック企業は、国や自治体との連携を念頭に置いた上で事業を展開していく必要があるでしょう。技術や保持しているデータそのものの目新しさに留まらず、それをどのように活用すれば空き家対策につながるのか。そして、それは他の地域でも通用するものなのかを考えることは、事業拡大における必須条件です。他領域のトレンドとも重なりますが、組織外との連携を前提に、汎用的な仕組みを構築できるかどうかが企業としての命運を分けるのではないでしょうか。

多くの実証実験が行われ、具体的な課題も徐々に明らかになってきている「空き家テック」領域。不動産テック企業や地方自治体の連携によって、各地に眠る空き家を、負債ではなく資産として有効に活用できるようになると良いですね。