「働き方改革」は不動産業界にとってピンチorチャンス? 変わる「オフィス」の意味

- 「働き方改革」によってオフィスの在り方が変化している

- 「WeWork」のようなコミュニケーションの「場」としての性質を持つコワーキングスペースの需要が高まっている

- オフィス需要の変化に着目することで、新たな不動産テックサービスが生まれるのでは

はじめに

「一億総活躍社会」の実現を目指し、政府が推進している「働き方改革」。働く人々が個々の事情に応じて、多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革です。2019年4月1日からは順次「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」、通称「働き方改革関連法」が施行され、多くの企業が対応を迫られています。

業界・業種問わず、フレックスタイムやリモートワーク制度、ITツールの導入等、様々な取り組みが広がっていくにつれて、働く場所である「オフィス」の在り方も変化しつつあります。特に、シェアリングエコノミーの普及も相まって、コワーキングスペースやシェアオフィスといった「共有型」オフィスの需要が急速に高まっているのです。

オフィス市場の変化は、不動産業界や不動産テック業界にとっても見逃せないトレンドの一つ。大手不動産会社の取り組みや不動産テック企業のサービス事例も踏まえて、今後の展望を考察していきましょう。

「働き方改革」で変わるオフィスの意味

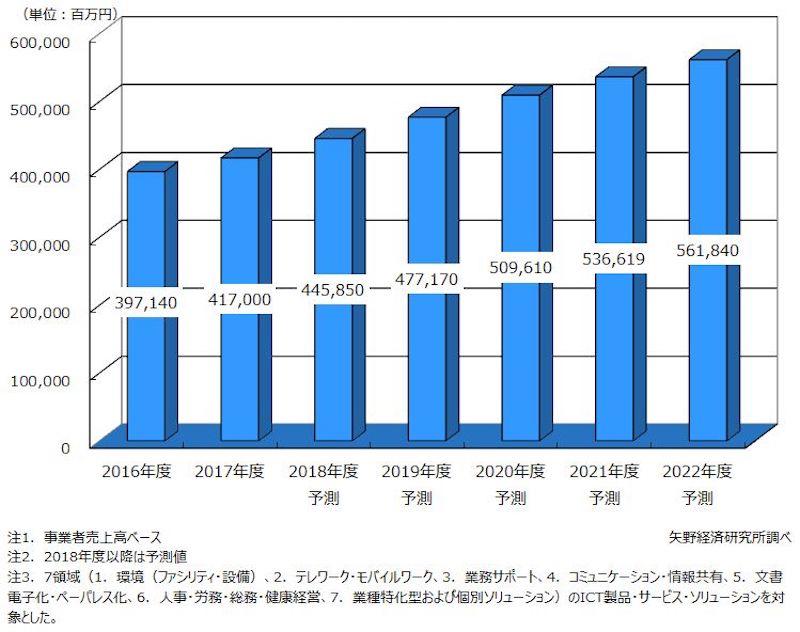

矢野経済研究所が2018年10月9日に発表した「国内のワークスタイル変革ソリューション市場」に関する調査結果をみてみましょう。

「ワークスタイル変革ソリューション」とは、業務効率化・生産性向上を実現するICT製品・サービス・ソリューションのことです。具体的には名刺管理システムや経費精算システム、ビデオ・Web会議システム、そして本記事で取り上げるシェアオフィス・コワーキングスペースが含まれます。

これらについての同調査結果によると、2017年度の同市場規模は前年度比5.0%増の4,170億円と推計されています。さらに、2018年度には約4,459億円、2022年度には5,618億4千万円規模に成長していくとの予測も発表されており、働き方改革によってワークスタイル変革ソリューションの需要が高まっていることがうかがえます。

ワークスタイル変革ソリューション市場規模推移と予測 ワークスタイル変革ソリューション市場規模推移と予測【出典】株式会社矢野経済研究所プレスリリースより【URL】https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/1996

ワークスタイル変革ソリューション市場規模推移と予測【出典】株式会社矢野経済研究所プレスリリースより【URL】https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/1996

この調査で挙げられている「ワークスタイル変革ソリューション」の中でも、特に注目を集めているのが「シェアオフィス・コワーキングスペース」です。

シェアオフィスやコワーキングスペース自体は取り立てて目新しいものではありませんが、その利用者層や役割は、ここ数年でずいぶんと変化しています。数年前までは起業家やフリーランス、スタートアップ企業等が一時的に利用する「作業場」という性質が強かったのですが、最近は「WeWork」のように「コミュニケーションの場」としての機能を前面に押し出したコワーキングスペースが登場し、大企業からも注目を浴びています。

フレックスタイム制度やテレワークといった柔軟な働き方が広がり、自宅や会社以外の「サードプレイスオフィス」の需要が高まっていることに加えて、近年大企業を中心に推進されている「オープンイノベーション」の場としての使い道が注目されているというわけです。

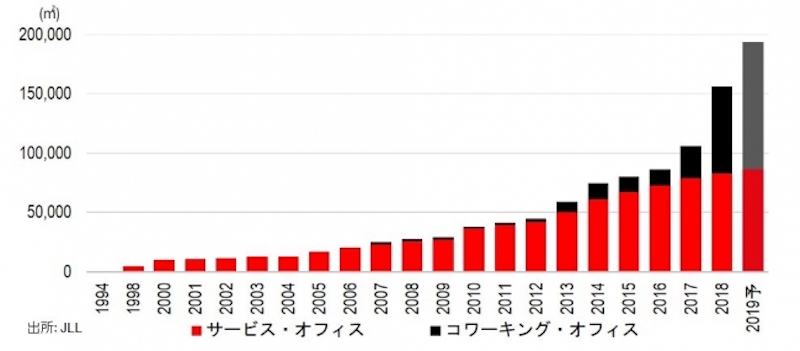

JLL(ジョーンズラングラサール)が2018年12月13日に発表した「東京都心5区におけるフレキシブル・オフィス市場の新時代」というレポートによると、東京都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)におけるフレキシブル・オフィス(サービス・オフィスとコワーキング・オフィス)市場は2018年に急拡大しています。具体的には、同年12月末時点での貸床面積は2017年末比48%増(156,000㎡)となっており、今後も大幅な拡大が見込まれています。

東京都心5区におけるフレキシブル・オフィス市場(サービス・オフィス対コワーキング・オフィス)のストックの推移と予測【出典】JLLプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000361.000006263.html

東京都心5区におけるフレキシブル・オフィス市場(サービス・オフィス対コワーキング・オフィス)のストックの推移と予測【出典】JLLプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000361.000006263.html

さらに、2018年に同エリアで新規開設されたフレキシブル・オフィスのうち、なんと9割以上がコワーキングオフィスという結果に。コワーキングオフィスは、「WeWork」のような外資系企業だけでなく、三井不動産や東急不動産、鉄道会社等も参入する活況な領域となっています。

また、「WeWork」に代表される最新型のコワーキングオフィスは、利用者同士のコミュニケーションを促進するために、共有スペースを広く設ける傾向があります。これを踏まえて、JLLは同エリアのフレキシブル・オフィス市場は、2019年に面積ベースで約20%程度拡大(2018年末比)するとの予測を発表しています。2020年にはさらに30%程度の拡大(2019年末比)が見込まれており、柔軟な働き方や生産性の向上、イノベーション創出を実現するための「場」の需要が高まっていることが分かります。

「個」ワーキングはもう古い? 「WeWork」だけじゃないコミュニティプラットフォーム

「作業場」としてだけでなく、様々な企業や個人、団体と接点を持つ場としての役割が注目されるコワーキングスペース。その筆頭であり、SUMAVEでも度々取り上げてきた「WeWork」は、利用者にオフィスとしての物理的な場所やサービスを提供するだけでなく、利用者同士の交流を促進するためにオンラインコミュニティやイベント等、様々な仕掛けを用意しています。働き方改革への関心が年々高まっていく中で、こうした新しい役割が個人やスタートアップ企業に加えて大企業からの関心も集め、コワーキングスペース市場をいっそう盛り上げています。

こうした潮流を受けて、国内でもコミュニティプラットフォームとしての役割に特化した法人向けコワーキングスペースを手掛ける企業が増えてきました。

三井不動産「ワークスタイリング」

三井不動産は、新たなオフィス需要に対応するため、2017年4月より法人向けシェアオフィスサービス「ワークスタイリング」を手掛けています。多拠点型シェアオフィス「SHARE」、24時間入室可能なサービスオフィス「FLEX」、泊まれるワークスペース「STAY」の3つのサービスを展開。2019年3月末時点で35拠点、300社を超える企業に利用されています。

ワークスタイリングでは会員同士のマッチングや企業間コラボのサポート、専門領域の第一人者紹介サービスの開始等、オープンイノベーションの取り組みも拡大しており、2018年8月29日の発表によれば、人と人をつなぐ「ビジネススタイリスト」による声掛けによって2017年4月から2018年7月末までに延べ300組以上のマッチングを実現。さらに2018年1月から7月末までの間に、会員企業同士のコラボレーションを促進するイベントを計60回以上開催しています。

加えて、上述の発表日から開始された「テーマエキスパート」制度では、最先端のビジネストレンドや多彩な業界・分野の第一人者を結集した専門家ネットワークを活用。新規事業などの検討開始前に専門家へヒアリングしたい、業界を俯瞰した話を聞いてみたい、興味のある知識を得たい、どういった人に相談すれば良いのか分からない、といった会員のニーズに応えるサービスを提供しています。また、より事業開発に重きを置いたオープンイノベーションの支援を希望する会員企業には、同社のビジネス創造拠点「BASE Q」において2018年6月から大手企業向けに提供している「イノベーション・ビルディングプログラム」を用意。

同社は2019年4月23日、デジタルトランスフォーメーション(テクノロジーを活用して物事を根底から変化させる概念)の推進に積極的に取り組む企業として、経済産業省と東京証券取引所から「攻めのIT経営銘柄2019」に選定されていますが、同省のレポートを見ると、こうした「ビル事業を革新するシェアオフィス事業の本格化」に向けた取り組みも高く評価されていることが分かります。

ワークスタイリングサイト【出典】ワークスタイリングサイトより【URL】https://mf.workstyling.jp/

ワークスタイリングサイト【出典】ワークスタイリングサイトより【URL】https://mf.workstyling.jp/

日本土地建物「SENQ」

2016年より、会員やパ―トナー企業・団体との連携を促進し、協業や事業創造、事業成長を支援するオープンイノベーションオフィス「SENQ」を展開しています。

60年以上にわたってオフィスや住まいを手掛けてきた同社のデベロッパーとしての創造力を活かし、デザイン性と機能性に優れた心地の良いオフィス環境を提供。加えて入居者同士の交流支援やセミナー・ピッチイベントの開催、メンターやパートナーの紹介などによって、入居者の協業・事業創造・事業成長を支援しています。

2019年5月30日には京橋・青山・霞が関に続く4拠点目として、築40年の歴史を持つオフィスビル「新六本木ビル」をリノベーションした「SENQ六本木」を開業。六本木駅徒歩1分という好立地に約2,730㎡(約826坪)の広さを持つ大規模なものです。

地域特性に応じて異なるテーマが設定されていて、例えば「食のイノベーション」がテーマのSENQ京橋は試食会などを行なえるようシェアキッチンを備えています。

2019年5月20日時点で、メンターやパートナーとして66の企業・団体と提携し、多方面から会員の事業成長を支援。SENQを通じて複数のオープンイノベーションが創出されています。

入居者はスタートアップ企業が中心となっていますが、コワーキング会員の中にはリコーの名前も見受けられます(2019年6月26日現在)。さらに、分野問わず著名な大手企業や自治体がメンターやパートナー企業として参画しており、2018年7月26日にはパブリックパートナーに国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)が就任したことが発表される等、オープンイノベーションを加速させる協業と共創の場として注目されています。

法人向け不動産サービス大手のCBRE日本本社が2018年9月27日に発表したレポート「コワーキングオフィス - 新たな働き方のプラットフォーム」でも、大規模なコワーキングオフィスが増えてきたことや、大企業も生産性向上や従業員の利便性を高める手段の一つとして、コワーキングオフィスの利用を検討するようになってきたこと、そして賃貸借契約についても柔軟性が求められるようになってきたことなどから、当面はコワーキングオフィス市場は拡大が続くと予想されています。技術革新のスピードが加速し事業のライフサイクルが短くなっているなかで、オフィスの契約についても、ビジネスの満ち引きに柔軟に対応できる点も、コワーキングオフィスのメリットかも知れません。

SENQサイト【出典】SENQサイトより【URL】https://www.senq-web.jp/

SENQサイト【出典】SENQサイトより【URL】https://www.senq-web.jp/

「個」の空間に特化しながら、地域としての価値も創出するコワーキングスペース

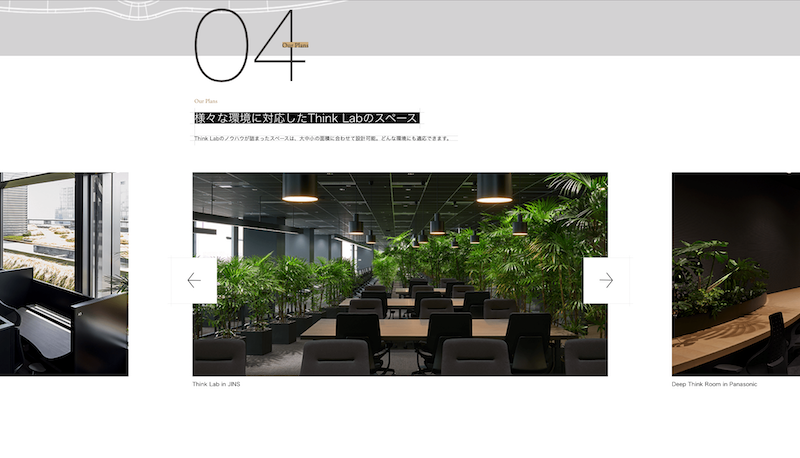

これまで述べてきたように、最近は利用者同士のコミュニケーションを促進するコワーキングスペースがトレンドとなっています。しかしそれだけでなく、中には眼鏡チェーン「JINS」を運営するジンズの「Think Lab」のような、「個」のパフォーマンス向上に最適化されたコワーキングスペースも登場し、こちらも注目を集めています。

Think Labは、まばたきや視線の変化などから着用者の集中度合いや集中していた時間などが分かる眼鏡型のウェアラブルデバイス「JINS MEME」などを通じて、利用者が一人でより深く集中し、最高のパフォーマンスを発揮するための環境を科学的に分析し、Deep Think「上質な思考体験」が可能な場を提供しています。

Think Labサイト【出典】Think Labサイトより【URL】https://thinklab.jins.com/

Think Labサイト【出典】Think Labサイトより【URL】https://thinklab.jins.com/

仕事の中には、誰にも邪魔されず一人で集中して取り組む必要のある業務も少なくありません。また、「共創」の質を上げるにはコミュニケーションも大切ですが、まずは一人ひとりが一つのテーマについて考え抜き、持ち寄るアイデアの質を高める必要があるはずです。「共創」の場として最適化されたコワーキングスペースや、その利用者が増えていく中で、Think Labのような「集中」に特化した場との「使い分け」はイノベーション創出を狙う企業にとって重要になっていくでしょう。

また、働く場所を選ばなくても良くなるということは、空き家問題を抱える地方においてもオフィス需要が生まれる可能性があるということです。さらに、2019年6月19日に三菱地所レジデンスとパナソニック、寺田倉庫がオープンした複合施設「TENNOZ Rim」のように、複数の社会課題の解決につながる取り組みの増加も期待できます。

TENNOZ Rimは、3社共創でパナソニックが保有する築26年の遊休不動産をリノベーションし、コワーキングスペースや次世代オフィスラボなどで構成する複合施設。施設内の三菱地所レジデンスが手掛けるコワーキングスペースでは、パナソニックの最新技術やTSUTAYAが監修する書架スペース、プロフェリエによるビジネスマッチングサービスが提供されています。

ワークスタイリングサイト【出典】ワークスタイリサイトより【URL】https://www.tennoz-rim.tokyo/

ワークスタイリングサイト【出典】ワークスタイリサイトより【URL】https://www.tennoz-rim.tokyo/

この事業には、大手企業が保有する空きビルを活用している点や、それ自体がオープンイノベーションによる取り組みである点、そして地域(天王洲運河エリア)全体の価値向上を目指している点など、注目すべきポイントが複数あります。

既存のオフィスビル事業を手掛けてきた不動産会社や不動産テック企業は、異業種の企業と共に取り組んでその知見を最大限に活用することで、細分化されていくオフィス空間へのニーズに応えられるような、新たな事業を創出できるかもしれません。

まとめ

生産人口の減少が深刻化していく日本において、「働き方改革」への対応は急務です。より優秀な人材を確保し、生産性の向上を図るためにも、多様な働き方を推奨する企業は今後も増えていくでしょう。ビジネスマンは自社ビルや自宅も含め、その日その時の業務によって最適化された「場」を自由に選択できるようになっていくのかもしれません。

それに伴い、多様な性質を持った「オフィス」の中から最適な場を見つけたい、というニーズはさらに増えていくでしょう。「オフィス」市場では、オフィスから創造される新たな価値に特化した、様々な試みのサービスが今後もテック企業によって登場してくると予想されます。