そもそも「サブスクリプション」ってなに?

- 人々の消費行動を大きく変化させつつあるビジネスモデル「サブスクリプション」とは?

- 顧客との関係性を構築していくことこそがサブスクリプション型ビジネスを成功させる鍵

- 「OYO LIFE」などのサブスクリプション型の住まいやホームサービスは今後も拡大が予想される

はじめに

私たちが生きる上で大切な「お金」。古くは物々交換を行っていた人類の暮らしぶりは、お金という共通の「価値」の尺度を取り入れることで、より便利で快適なものになりました。欲しい物を得るために、お金という対価を支払う。そんな、誰もが当たり前のように行なっている経済活動をガラリと変える可能性があるのが、昨今話題の「サブスクリプション」です。

今回は、不動産テック業界においても欠かせないマネタイズ手法の一つとなってきたサブスクリプションとは何なのか。そして、人々の暮らしにどう影響するのか見ていきましょう。

「サブスクリプション」とは

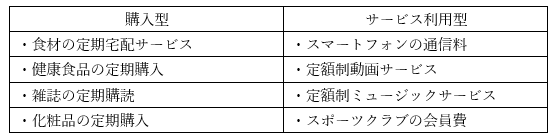

サブスクリプション(subscription)とは、直訳すると「購入予約」「会費」「寄付金」という意味ですが、昨今では「製品やサービスなどの一定期間分の利用に対して、代金を支払う方式」のことを「サブスクリプション」と呼ぶ傾向にあるようです。以下のようなサービスはその典型と言って良いでしょう。

・スマートフォンの月額通信料

・定額制動画サービス

・定額制ミュージックサービス

・スポーツクラブの会費

・食材の定期宅配サービス

・健康食品の定期購入サービス

・雑誌の定期購読

・化粧品の定期購入サービス

考えてみれば、賃貸住宅や新聞の定期購読などもこうした定額制サービスの一つといえます。サブスクリプションの根幹を成す「定額で一定期間使い放題」という仕組み自体はここ2~3年で登場したものではなく、私たちの親世代やその前の世代、その前の前の世代から存在するものなのです。

定額制サービスとサブスクリプションの明確な違い

では、これまでの定額制サービスとサブスクリプションは何が違うのでしょうか。

先ほど挙げたサブスクリプションサービスは物を購入し”所有”するための「購入型」と物やサービスを”利用”するための「サービス利用型」の2つに分類することができます。 このうち、「利用」期間に対して一定額を支払うというサブスクリプションの考え方に近いのは、「サービス利用型(=物を所有しない)」です。一概に「購入型」はサブスクリプションとはいえない、と断じてしまえるわけではないのですが、少なくとも本来のサブスクリプションとは「購入」に重きを置く定額制サービスとは異なると考えられています。

このうち、「利用」期間に対して一定額を支払うというサブスクリプションの考え方に近いのは、「サービス利用型(=物を所有しない)」です。一概に「購入型」はサブスクリプションとはいえない、と断じてしまえるわけではないのですが、少なくとも本来のサブスクリプションとは「購入」に重きを置く定額制サービスとは異なると考えられています。

サブスクリプションは「顧客」「事業者」の関係を育てるビジネスモデル

では、定額制サービスに変わり、サブスクリプションが注目されるようになった理由は一体なんでしょうか。その理由の一つとして「消費マインド」の変化があります。

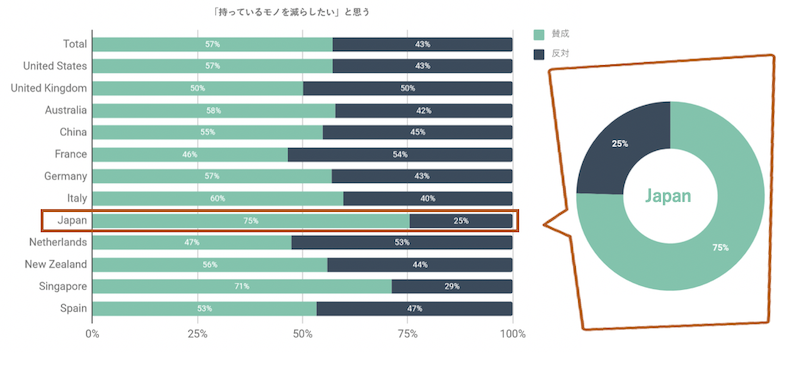

サブスクリプションサービスのプラットフォームを展開するZuora Japanが世界12か国それぞれ1,000人以上を対象に実施した「世界の『サブスクリプション』における実態調査」によると、ほぼ全ての国において約50%以上の人が「持っているモノを減らしたい」と回答しています。日本は特にその傾向が強く、実に75%にのぼります。

日本人の7割以上が「所有」より「利用」を選択【出典】Zuora「世界の『サブスクリプション』における実態調査」より【URL】http://info.zuora.com/PressRelease_20190509.html

日本人の7割以上が「所有」より「利用」を選択【出典】Zuora「世界の『サブスクリプション』における実態調査」より【URL】http://info.zuora.com/PressRelease_20190509.html

近年、最低限必要なものしか持たない「ミニマリスト」と呼ばれる人々の生活に注目が集まっていることも、こうした傾向を表しています。そしてサブスクリプションサービスの増加によって、多くの人々がこうしたライフスタイルを選択できるようになってきているのです。このように、世界的に物を「所有」するのではなく、物やサービスを「利用」することや、利用時の「体験」に価値を置く考え方に変化していっていることが、サブスクリプションが注目されるようになった大きな理由と考えられます。

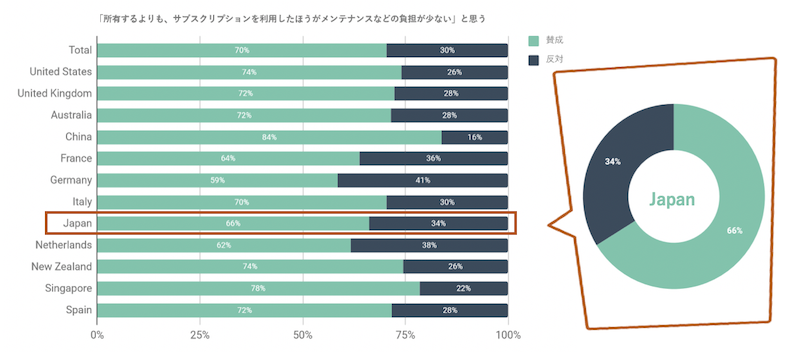

また同調査によると、世界12か国で「所有するよりも、サブスクリプションを利用したほうがメンテナンスなどの負担が少ない」と考える人は平均して70%もいます。

日本人の過半数が「所有するよりも、サブスクリプションを利用したほうが負担が少ない」と認識【出典】Zuora「世界の『サブスクリプション』における実態調査」より【URL】http://info.zuora.com/PressRelease_20190509.html

日本人の過半数が「所有するよりも、サブスクリプションを利用したほうが負担が少ない」と認識【出典】Zuora「世界の『サブスクリプション』における実態調査」より【URL】http://info.zuora.com/PressRelease_20190509.html

物を購入して所有するのではなく、必要な時に必要な分だけ使えるサブスクリプションは、古くなって価値が下がってしまったり、壊れてしまったりした場合もすぐに代替可能です。メンテナンスや買い換えにかかる費用や時間を気にすることなく、いつでも最新の物やサービスを利用することができるという特徴は、選択肢が多く流行の移り変わりも早い最近の時流に合ったメリットでもあり、今、サブスクリプションが注目される理由の一つと言えるでしょう。

そして実はこの特徴に、サブスクリプションサービスを成功させるヒントが隠されています。

利用者に「使い続けてもらう」ことがサブスクリプションの肝

サブスクリプションにはBtoB、BtoCの両領域で見た時に、共通するメリットがあります。

【利用者のメリット】

・法人の場合、必要経費として一括計上が可能で、個人の場合は「所有」による税負担が少ない

・初期費用が低廉化できる

・管理や修理などメンテナンスコストが削減できる

・常に最新の機能やサービスを利用できる

【提供者のメリット】

・定期契約による継続収入が見込める

・広告やプロモーションなど新規ユーザー獲得への負担が軽減する

・消費者心理や購買行動のデータが取りやすい

・毎月の売り上げが管理しやすい

「お金を払っているのだから、ある程度の品質の物を便利に使えて当たり前」というのは当然の消費者心理です。それなりの品質の物やサービスが簡単に手に入るようになった今、品質や利便性だけでは類似の商品やサービスと差別化しづらくなっています。もはや「良い物(サービス)を作りさえすれば、自然に売れる」時代では無いのです。

では、先に挙げたようなメリットのあるサブスクリプションサービスであれば、「一度契約してもらえれば、永続的な定期収入が見込める」夢のようなビジネスモデルなのでしょうか? もちろん、そうではありません。

リリース後も、機能やサービスをアップデートし続けることが前提となるサブスクリプションモデルを成功させるには、適切に顧客の声を汲み上げ、サービスや製品に反映させる仕組みを構築する必要があります。いつまでも初期状態からアップデートされず、不便な点が改善されないままだったり、利用者が望んでいない見当違いなアップデートばかりを繰り返していては、あっという間に別の競合サービスへ乗り換えられてしまいます。

利用者の解約を防ぎ、サービスを使い続けてもらうには、寄せられた要望に目を通すことはもちろん、利用者自身も気付いていないような潜在ニーズを掴むことが重要です。たくさんの競合サービスの中から選ばれ続けるには、利用者にとって本当に価値がある物やサービスを提供「し続ける」ことで、利用者との関係性を築いていく必要があるのです。そう考えると、「売り切ってしまえば終わり」とも言える従来のビジネスモデルよりも成功させるのは難しいと考えられるかもしれません。

新規利用者の獲得という面からも、日頃から既存の利用者の行動を見つめ続け、彼らが望むサービスを先回りで提供し続けることで、良好な関係性を構築していけるかどうかが、サブスクリプションというビジネスモデルを成功させる肝になると考えられます。

サブスクリプション × 不動産テック

そんな、今注目の「サブスクリプション」型のビジネスモデルは、不動産業界や不動産テック業界でもトレンドの一つとなりつつあります。最新の「サブスクリプション×不動産テック」事例を一部ご紹介しましょう。

デザイン家具レンタル

ライフスタイルに合わせて家具のデザインを変えられる「subsclife(サブスクライフ)」。人気ブランドの家具やオリジナル家具を月額500円から利用でき、利用期間も3カ月〜24カ月で自由に設定可能です。ここまでは、既存のレンタル家具サービスとさほど変わりません。ただ既存のサービスと違うのは、ユーザー限定のインテリアコーディネートについて相談できることです。インテリアコーディネートは壁や床、カーテンのデザインとマッチするかが重要です。インテリアのプロが3Dシミュレーターでイメージを作成することで、自分の部屋に合った家具選びを具体的にサポートしてくれるため、一度購入するとなかなか変更しづらい家具も、失敗しづらくなります。

subsclife【出典】「subsclife」サービス紹介サイトより【URL】https://subsclife.com

subsclife【出典】「subsclife」サービス紹介サイトより【URL】https://subsclife.com

ホームサービス

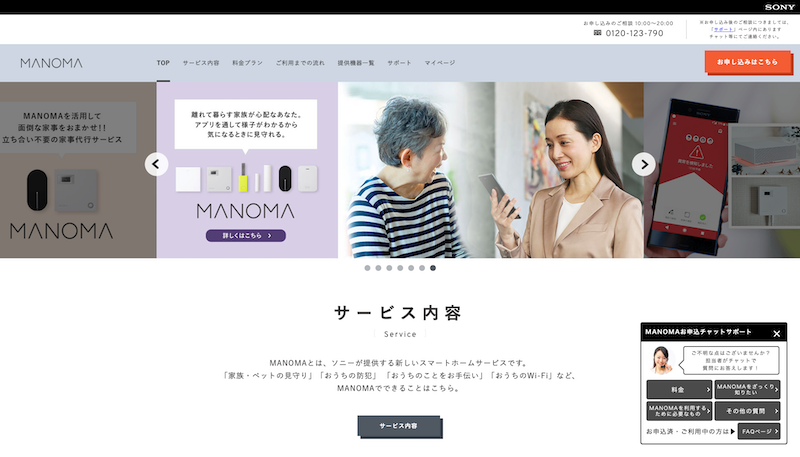

また不動産テックはホームサービスにも波及しています。ソニーが提供する「MANOMA(マノマ)」はホームセキュリティに加えて家事代行やペットシッターを依頼できるサービスです。

MANOMA【出典】「MANOMA」サービス紹介サイトより【URL】https://manoma.jp

MANOMA【出典】「MANOMA」サービス紹介サイトより【URL】https://manoma.jp

MANOMAは月額2,980円から利用でき、プランによってスマートロックや室内カメラ、スマートスピーカーに窓の開閉センサーなどの機器がワンセットになっています。外出先からも室内の様子を確認でき、スマートロックの操作も可能。住宅の「スマート化」に必要となる機器やサービスをサブスクリプション型で提供することで、家の安全性と利便性を飛躍的に向上させるサービスです。

サブスクリプション住宅

さらに、不動産業界や不動産テック界隈で特に話題になっているのが「サブスクリプション住宅」です。単なる賃貸住宅ではなく、定額料金を支払うことで、好きなエリアに好きな時に移住が可能で、ライフスタイルに合わせて環境を変えられることが魅力です。野村総合研究所によれば、2018年に17%だった総住宅数に占める空き家数の比率が2033年には30.4%まで増えると予測されており、空き家を活用したco-Living(コリビング)サービスも登場しています。空家の増加に伴い、需要の拡大が確実視されている分野の一つといえるでしょう。

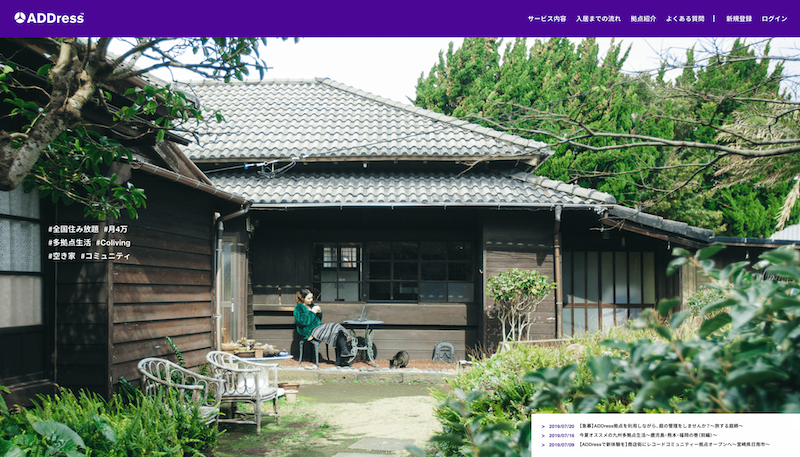

中でも、空き家や別荘を活用した月額住み放題サービスとして有名なのが「ADDress」です。家を所有するのでも賃貸として借りるのでもなく「利用する」ためのサービスであるのがADDressの特徴。光熱費込みで月額4万円から利用でき、増え続ける空き家の活用方法として不動産業界でも注目されています。

ADDress【出典】「ADDress」サービス紹介サイトより【URL】https://address.love

ADDress【出典】「ADDress」サービス紹介サイトより【URL】https://address.love

そして不動産投資という面でも活用できそうなのが「OYO LIFE」。OYO LIFEはインドのベンチャーとヤフーの共同事業であり、ユーザーは1ヵ月単位で賃貸物件を利用できることが特徴です。

賃料は一般の賃貸住宅より高いものの、敷金や礼金、更新料が不要。もちろん家具家電付きで、更に賃貸契約ではないためトランク一つで気軽に引っ越しができるのが最大のメリットです。

OYO LIFE【出典】「OYO LIFE」サービス紹介サイトより【URL】https://www.oyolife.co.jp

OYO LIFE【出典】「OYO LIFE」サービス紹介サイトより【URL】https://www.oyolife.co.jp

不動産業界は「住宅を所有する」から「住宅を利用する」へ

ビジネスにおけるサブスクリプションは「SaaS(Software as a Service)」が発祥と言って良いでしょう。SaaSとはクラウドを通じて、会計や労務、顧客データ管理など、利用者が必要な機能を必要な分だけ利用できるようにしたソフトウェアや、その提供形態を指します

全機能が一体となって販売されているパッケージ型のソフトウェアと違い、コストを抑えつつ、より便利に最新の機能を使い続けることができます。PhotoshopやIllustratorといった画像処理ソフトで有名なアドビシステムズは、数年前に自社ソフトウェアの提供方式を完全にSaaS型へ切り替え、大いに話題を呼びました。

「利用」に対して対価を支払う、という概念は今後も業界問わず広がっていくでしょう。不動産業界でも、住宅やオフィスは所有するものではなく利用するものだ、という考え方に基づいた不動産テックサービスはさらに増加していくことが予想されます。

まとめ

WeWorkやOYO LIFE、レンタルスペース。昨今不動産テック業界で話題の斬新なサービスに共通する概念が「サブスクリプション」です。これは不動産業界内だけの一時的な流行などではなく、業界や国境の壁を超えた世界的な価値観の変化でもあります。不動産テック業界への参入やサービスの導入、ビジネスの拡大を考えていくのであれば、こうした潮流も押さえておくと、より良いアイデアが思い付くかもしれません。