【はじめてのZoom】イベントのオンライン運営者になるor参加者になる

はじめに

アメリカのZoom Video CommunicationsのZoomを使った、オンラインの取り組みが広がりをみせています。

新型コロナウィルスによる影響で、通常の会議、授業、セミナーなどを中止せざるを得ない状況です。「それらをオンラインでやろう」という話題へ移ったとき、いま、Zoomの名前を最初に思い浮かべる人が増えています。Zoomは、クラウドを活用したWeb会議サービスです。不動産テックサービスではありませんが、今回は、相次いで、延期や中止になっている不動産テックイベント、セミナー運営者へ向けた企画として、Zoomを取り上げます。

画像出典元:https://Zoom.us/

今回ご紹介するのは、オンラインイベント運営のノウハウをシェアすることを目的とした、オンラインZoom勉強会です。運営者は、株式会社ガイアックスの木村智浩氏と、Link and Create代表であり、Zoomハイブリッドエンジニアの福島毅氏です。

画像出典元:http://ptix.at/fx8iLc

木村氏は、自身がこれまでに獲得してきたオンラインイベント運営のノウハウをシェアすることに力を注いでいます。Work Shift Schoolという、このイベントもその1つです。木村氏はガイアックスのブランドマネージャーを務めています。副業を推奨する同社において、“イベントのオンライン化”に精力的な姿勢で取り組む一人です。

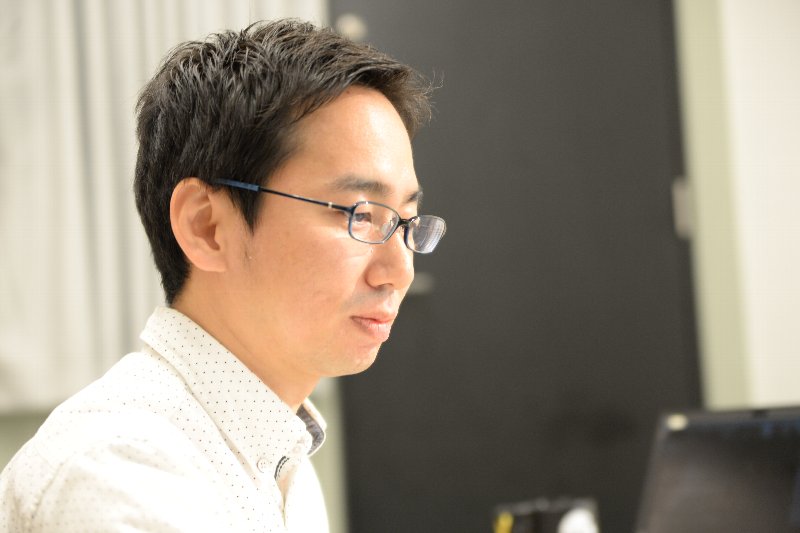

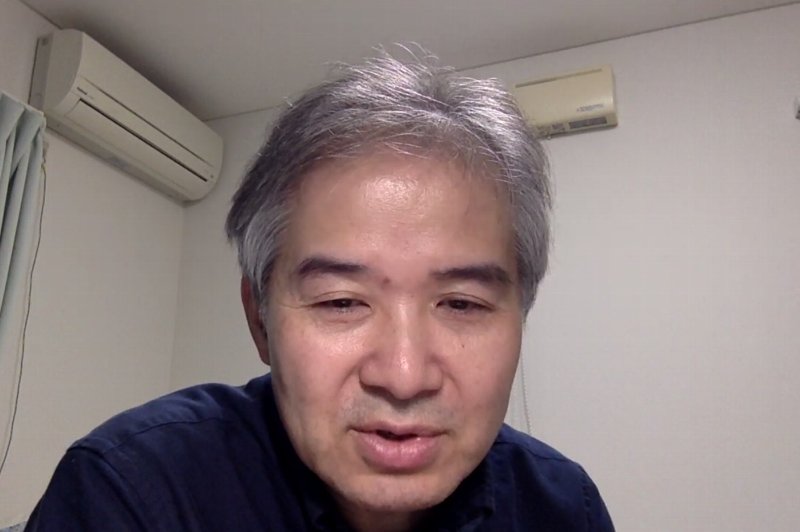

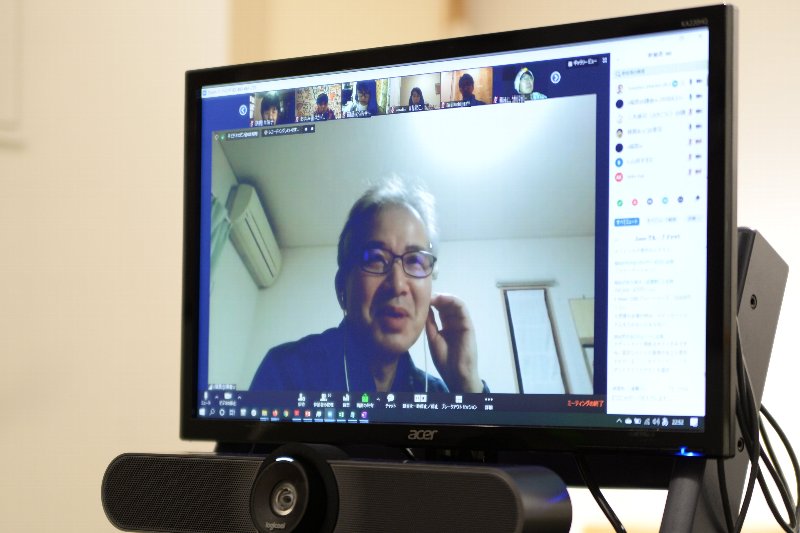

最近、私は、人との打ち合わせをイベント化しています。私が話を聞きたい人は、みんなにとって有益なノウハウを持っていることが多く、それなら、みんなでシェアしたほうがよいと思って。資料を用意するなどの事前準備に力を入れてくださる打ち合わせ相手もいて、こうなると、私にとってその人から得られる情報の質が高まります。すべての打ち合わせがそうなるわけではありませんが、相手からすると、”打ち合わせのイベント化“は、ブランディングになりますし、その人にとっても有用なケースは少なくありません(木村氏、画像下)

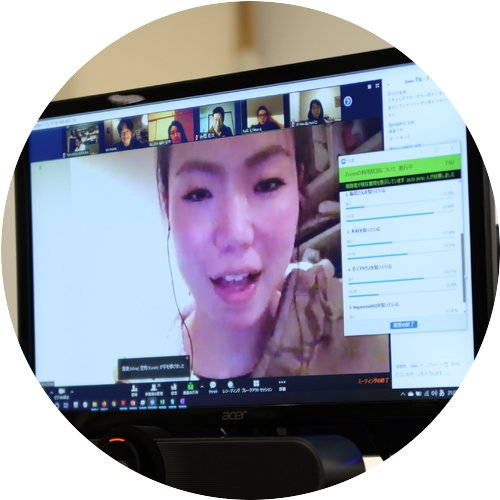

ゲストとしてオンライン参加したのは、福島氏です(画像下)。福島氏は、オフラインのイベント模様をインターネット配信するだけでなく、インターネット空間からの質問、意見、感想などをイベント会場へ、リアルタイムでフィードバックするハイブリッドオンラインに注力しています。ハイブリッドオンラインとは、オフラインのイベント会場と、オンラインのインターネット空間にいる個人とが、双方向でコミュニケーションできる技術のことです。オフラインとオンラインの橋渡し役を福島氏は、5年ほど前より担い続けています。Zoomを使ったハイブリッドオンラインのイベント運営実績は、2019年だけで80回以上。個人が運営している英会話のオンライン化を手伝う仕事から、1,000名規模の複数会場をすべてオンラインでつなぐような依頼まで、その実績は多岐にわたります。

ゲストとしてオンライン参加したのは、福島氏です(画像下)。福島氏は、オフラインのイベント模様をインターネット配信するだけでなく、インターネット空間からの質問、意見、感想などをイベント会場へ、リアルタイムでフィードバックするハイブリッドオンラインに注力しています。ハイブリッドオンラインとは、オフラインのイベント会場と、オンラインのインターネット空間にいる個人とが、双方向でコミュニケーションできる技術のことです。オフラインとオンラインの橋渡し役を福島氏は、5年ほど前より担い続けています。Zoomを使ったハイブリッドオンラインのイベント運営実績は、2019年だけで80回以上。個人が運営している英会話のオンライン化を手伝う仕事から、1,000名規模の複数会場をすべてオンラインでつなぐような依頼まで、その実績は多岐にわたります。

オンラインでできることが爆発的に広がっています。ネット通販はもとより、経済以外の分野でもSNSコミュニティやそれを使ったコミュニケーションが盛んになってきて、バーチャルとリアルが融合するような場面が増えてきました。一方で、オンラインはつながっていても、遠くに離れていると、リアルなイベントを企画しにくかったり、ローカルな地方の発展をオンラインのみで推進していくことは不可能です。そこで、オンラインをローカルなエリアで活発に作用させ、ほどよい距離感のご近所づきあい、風通しの良いコミュニケーションの基盤を作っていくことを構想・実現していきませんか? ローカルオンラインソリューションは、リアルとオンラインを融合させたあたらしいコミュニケーション、コミュニティをつくります。(福島氏/Link and Createのホームページより抜粋)

本記事では、この2名が開催したイベントをレポートします。不動産テックイベントを延期、中止した運営者には、ぜひ、次回のイベント開催にZoomを使ったハイブリットオンラインの取り組みを検討していただければと思っています。「そうすることで、従来よりも多くの人が、不動産テック領域に関心を持つきっかけを作れるのではないか」と、SUMAVEは考えています。同時に、「Zoomでオンラインイベントに参加する」という読者の心理的なハードルを少しでも取り除けたら幸いです。

本記事では、この2名が開催したイベントをレポートします。不動産テックイベントを延期、中止した運営者には、ぜひ、次回のイベント開催にZoomを使ったハイブリットオンラインの取り組みを検討していただければと思っています。「そうすることで、従来よりも多くの人が、不動産テック領域に関心を持つきっかけを作れるのではないか」と、SUMAVEは考えています。同時に、「Zoomでオンラインイベントに参加する」という読者の心理的なハードルを少しでも取り除けたら幸いです。

今回の記事では、「Zoom会議にはじめて参加する人」、「Zoom会議のファシリテーターになる人」、「不動産テックイベントの開催を考えている人」に向け、初歩的な内容を紹介します。

今回の記事では、「Zoom会議にはじめて参加する人」、「Zoom会議のファシリテーターになる人」、「不動産テックイベントの開催を考えている人」に向け、初歩的な内容を紹介します。

Zoomの参加者として知っておきたい3つのマナー

この日のオンラインセミナー参加者は、64名でした。当日は、さまざまな動機で個人が集まっていました。

初めてZoomを使います、よろしくお願いいたします

このご時世でオンライン会議が増えてきたので操作を勉強したくて

イベント主催者なんですが、今後はオンラインでの開催も考えています

90分のイベントはあっという間に終わった、という感覚です。イベントでは、木村氏や福島氏より、具体的なZoomの操作レクチャーがあっただけでなく、参加者からの、「こんなときはどうしたらよいですか」という質問にも丁寧に答えられていました。なかでも印象に残っているのが、自然発生的に、参加者同士で助け合うようなコミュニケーションです。イベントの冒頭で、64名が同時にオンライン状態となりました。初歩的なZoomの操作を木村氏と福島氏が解説していた場面をご覧ください。

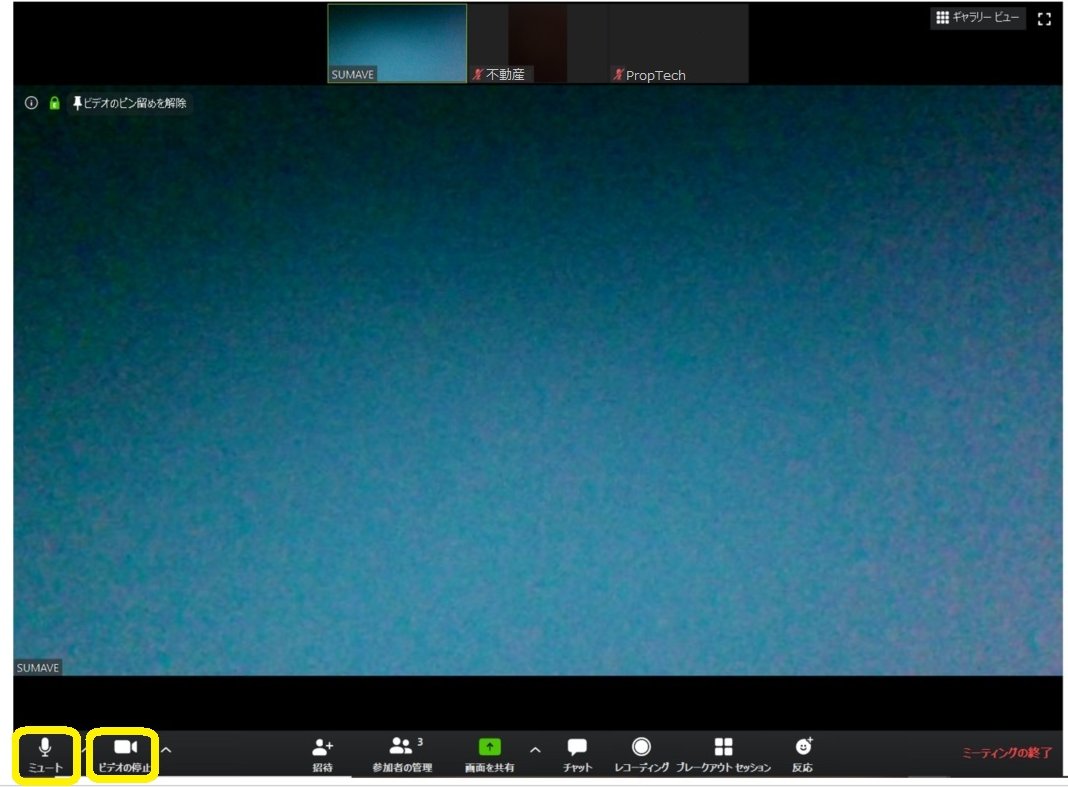

木村:まずは、簡単なZoomの使いかたに触れたいと思います。参加者のなかには、赤ちゃんの面倒を見ながら参加している人もいるかと思います。もし、泣き出してしまったというようなことがあれば、画面の左下の「ミュート」「ビデオの停止」ボタンを適宜、お使いください。

木村:まずは、簡単なZoomの使いかたに触れたいと思います。参加者のなかには、赤ちゃんの面倒を見ながら参加している人もいるかと思います。もし、泣き出してしまったというようなことがあれば、画面の左下の「ミュート」「ビデオの停止」ボタンを適宜、お使いください。

木村:「ミュート」ボタンをクリックすると、自分の声が相手に聞こえなくなります。「ビデオの停止」ボタンは、自分を撮影しているカメラをオフにするボタンですね。福島さん、何か補足ありますか?

福島:そもそも、画面の左下に、「ミュート」「ビデオの停止」ボタンが画面に表示されていない人は、マウスカーソルをZoom画面にもってきてみてください。メニューバーが表示されるので、焦らず、ゆっくりいきましょう。今日は参加者が多いので、細かい質問がある場合は、そのつど対応するやりかたで進めましょうか。あとは、「チャット」というボタンをクリックすると、チャット欄が画面の右側に表示されますから、参加者のみなさんは、ここにコメントすることで“オンラインイベントに参加している感”がでます(笑)。あとで試してみてください。

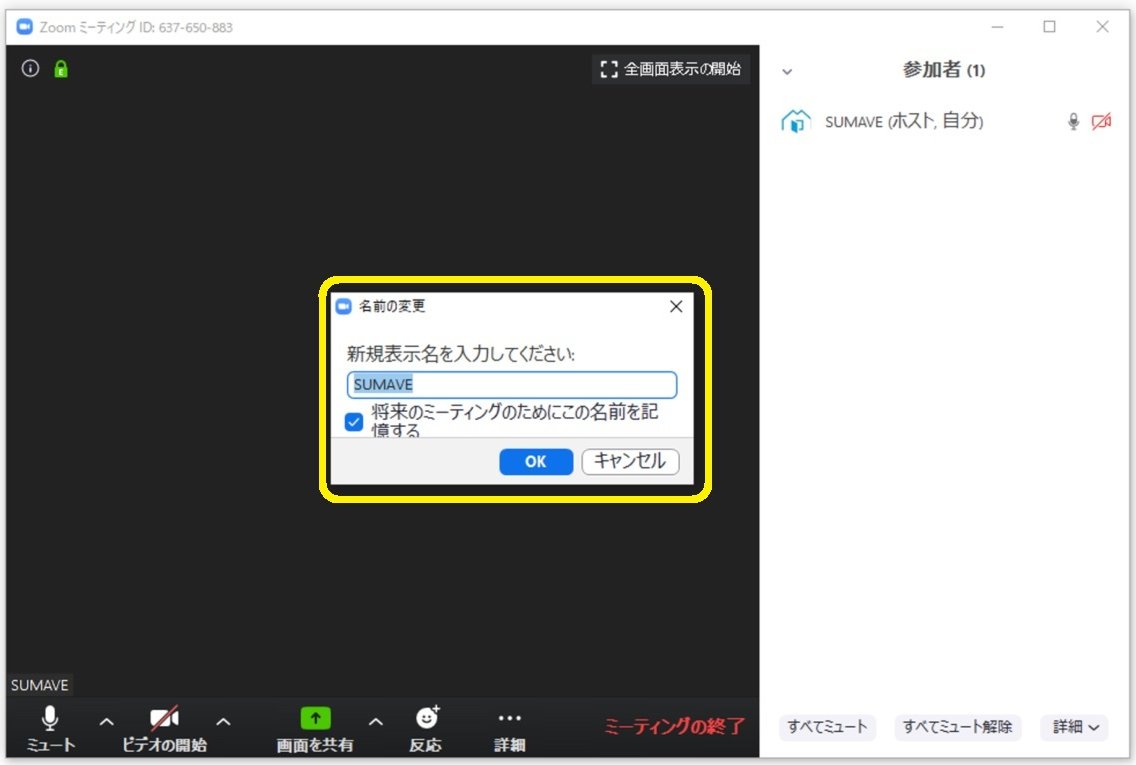

木村:では、よくある質問から、いきたいと思います。まずは、名前の変更です。人によっては“ゲスト”と表示されているかもしれません。ここを自分の名前に変更してもらえればと思います。福島さん、解説をお願いします。

木村:では、よくある質問から、いきたいと思います。まずは、名前の変更です。人によっては“ゲスト”と表示されているかもしれません。ここを自分の名前に変更してもらえればと思います。福島さん、解説をお願いします。

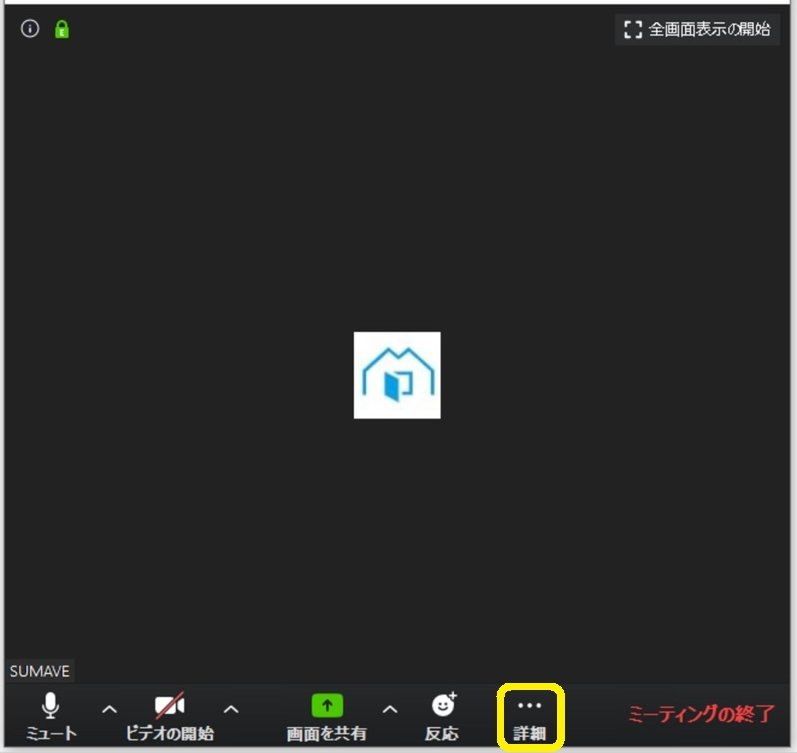

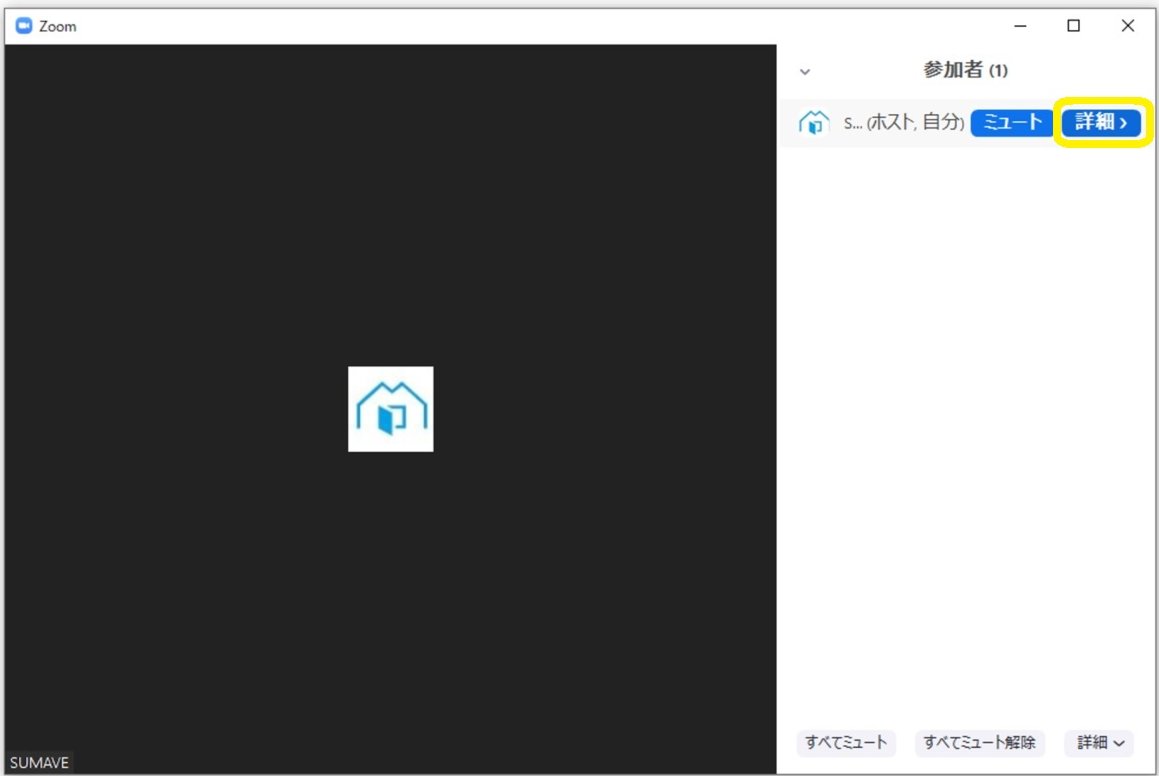

福島:わかりました。画面下のメニュー欄から、詳細をクリックしてください。

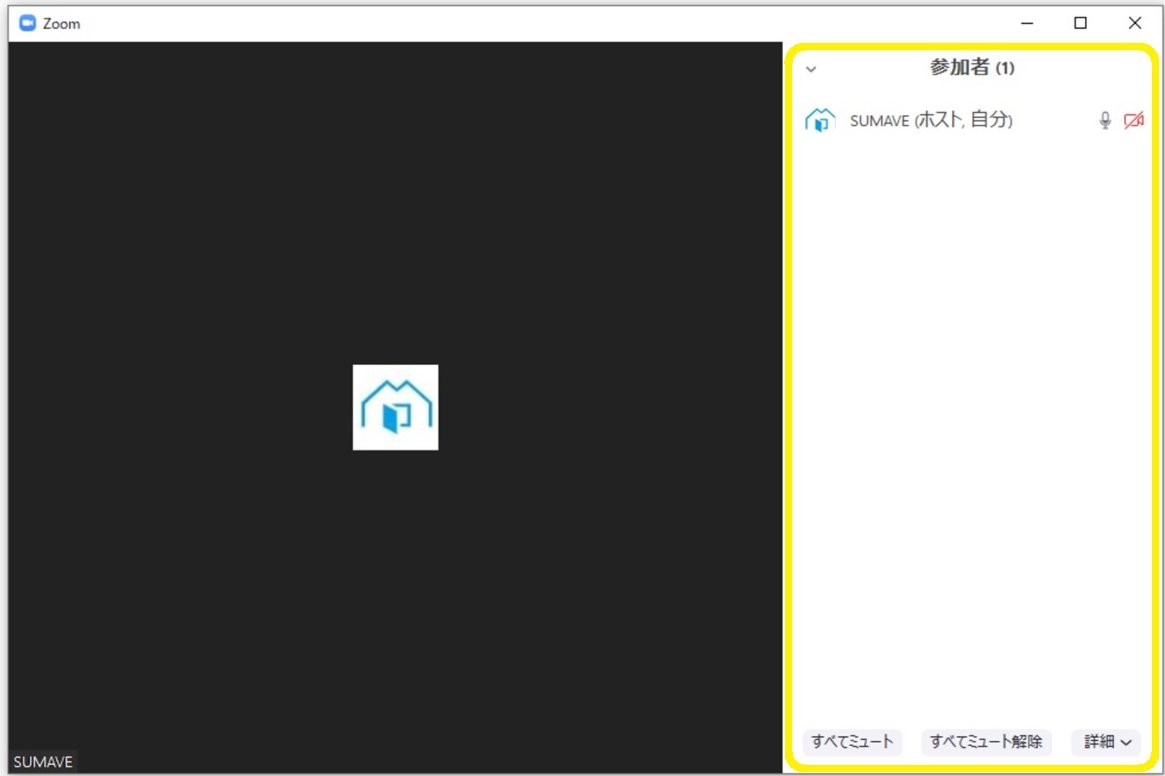

福島:「参加者の管理」を選択します。すると、画面の右側、一番上に表示されるのが自分です。

福島:そこにマウスカーソルをもっていくと、「詳細」が表示されます。

福島:選択すると、「名前の変更」が現れます。ここから自分の名前を変えることができます。

福島:説明を聞いただけでは操作を覚えないので、「ミュート」「ビデオの停止」「名前の変更」を一度やってみましょう。みなさんで、「ミュート解除」をして、マイクを全員でオンにして、拍手してみましょうか。では、みなさん、もう一度、「ミュート」ボタンを押してください。はい、一斉に静まりましたね。講師や登壇者が決まっているオンラインセミナーなどの場合、基本的に参加者は自分のマイクを「ミュート」にしておいてください。参加者がマイクミュートをしないと、講演内容が聞きづらくなってしまいます。これは、エチケットというか、オンラインのイベントでは暗黙のルールとして存在します。イベント会場で私語をつつしむマナーと同じですね。

福島:今度は、映像をオフに。「ミュート」の横に、「ビデオの停止」ボタンがあるので、それを押してみてください。みなさん、消えて真っ暗になります。消えると、静止画が表示されます。静止画が表示されているときは、自分を映すカメラがオフになっている状態です。あ、まだ、二人くらい「ビデオの停止」ボタンを押さずに、カメラがオンになっていますね。「ビデオ停止」ボタンを押してください。はい、全員、オフになりました。みなさん、だんだん操作を覚えてきましたね。

福島:今度は、映像をオフに。「ミュート」の横に、「ビデオの停止」ボタンがあるので、それを押してみてください。みなさん、消えて真っ暗になります。消えると、静止画が表示されます。静止画が表示されているときは、自分を映すカメラがオフになっている状態です。あ、まだ、二人くらい「ビデオの停止」ボタンを押さずに、カメラがオンになっていますね。「ビデオ停止」ボタンを押してください。はい、全員、オフになりました。みなさん、だんだん操作を覚えてきましたね。

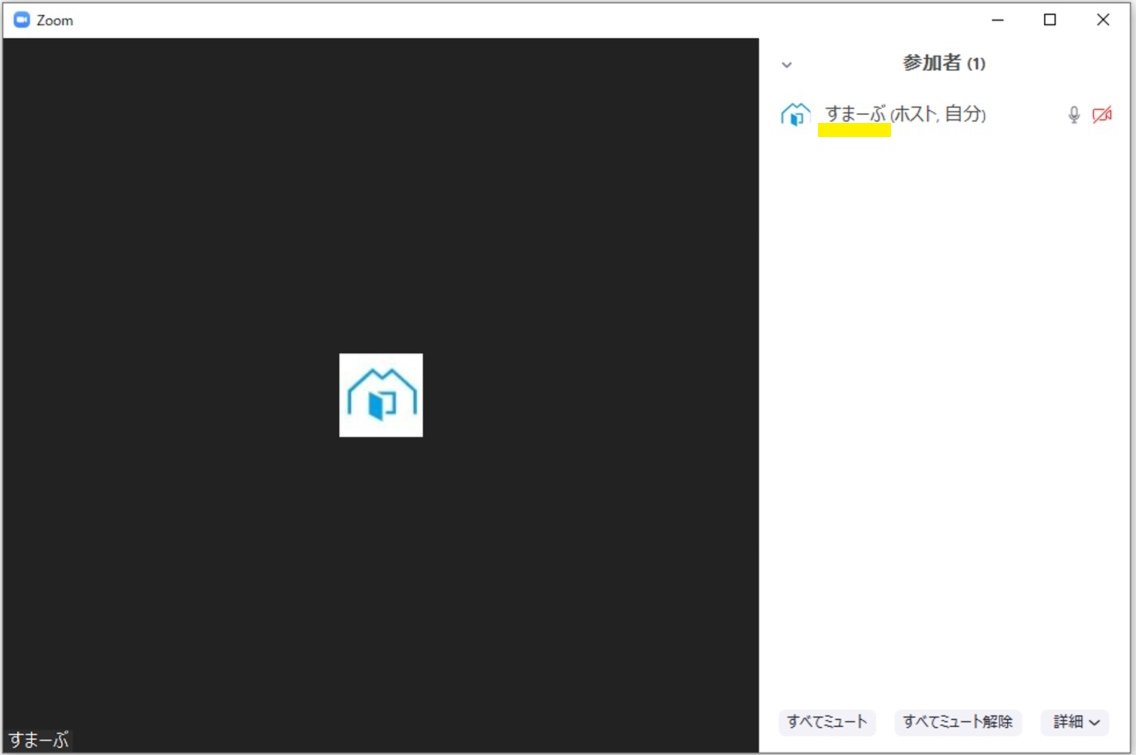

福島:次は、さっき案内した名前の変更をやってみましょう。初めての人にとっては難しい操作ですよ。今日初めてZoomを使った人もいると思いますが、操作をしないと覚えないので、絶対やってください。名前の変更例ですが、ニックネームを入れて、その後ろに、自分がどこにいるのかの場所を入力するのがオススメです。私の場合は、「福島@鎌倉」という名前にしてあります。スマホやタブレット端末からZoomに入っている人も、操作は基本的に同じです。まずはやってみましょう。

64名の参加者が自然と教えあう、オンライン独特の雰囲気が楽しい

木村:福島さん、ありがとうございます。基本操作を体験したところで、もう少しZoomに慣れてもらいたいと思います。福島さん、ホワイトボートの機能とか、いかがでしょう?

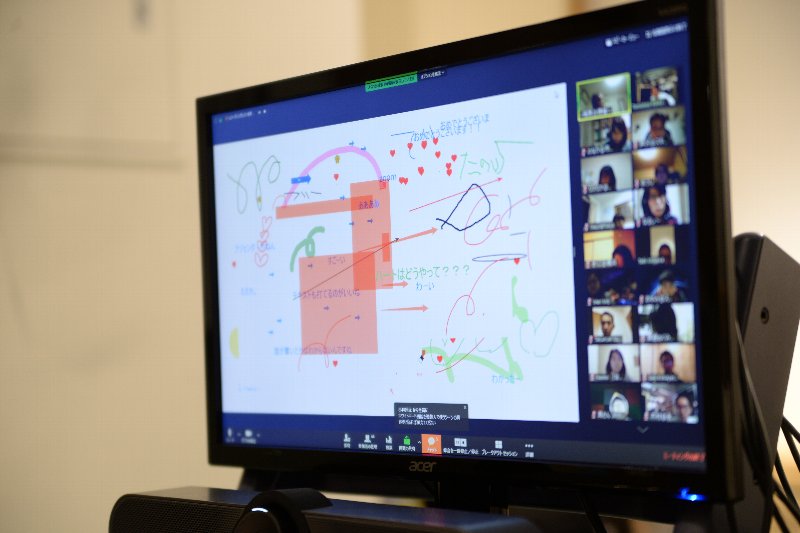

福島:やってみますか。じゃ、ホワイトボード出しますよ。どーん。

福島:みなさんの画面に、白いホワイトボードが出てきたと思います。画面のうえのほうにマウスカーソルを移動させるとメニューが表示されます。このメニューから、テキストを書いたり線をひいたりできるので、みなさんでやってみましょう。ホワイトボードは、直感的なツールです。自分が書いたテキストや線、スタンプなども「消しゴム」操作で消去できます。

木村:ちなみに、人が書いたものを消したり動かしたりはできません。それができるのは、ホワイトボードを表示させた人だけです。1つの画面に全員で文字を書いたり絵を描いたりできるので、アイデア出しで使うと面白いかもしれません。

参加者A:ミュート解除して発言します。すみません、書けません。書きかたをもう一度、教えてください。

参加者B:画面のうえに「オプション」という表示があって、そこから、「コメントをつける」を選ぶと、書けますよ。

参加者A: あ、書けましたー♪

木村:あれ? ホワイトボードが真っ白になりました。誰か、内容を消しました?

木村:あれ? ホワイトボードが真っ白になりました。誰か、内容を消しました?

福島:私です。ホワイトボートを表示させた私が、ホワイトボードの編集権利を持っていて、場所を動かしたり内容を消したりできます。というデモンストレーションでした(笑)。

木村:なるほど。では、「ホワイトボードを表示させたり内容を消したりを体験したい」という人がいるんじゃないかなと思うので、誰か、やりたい人いますかね。

福島:よいアイデアですね。体験したい人は手を挙げてください。

参加者C:はーい、やりたいです。

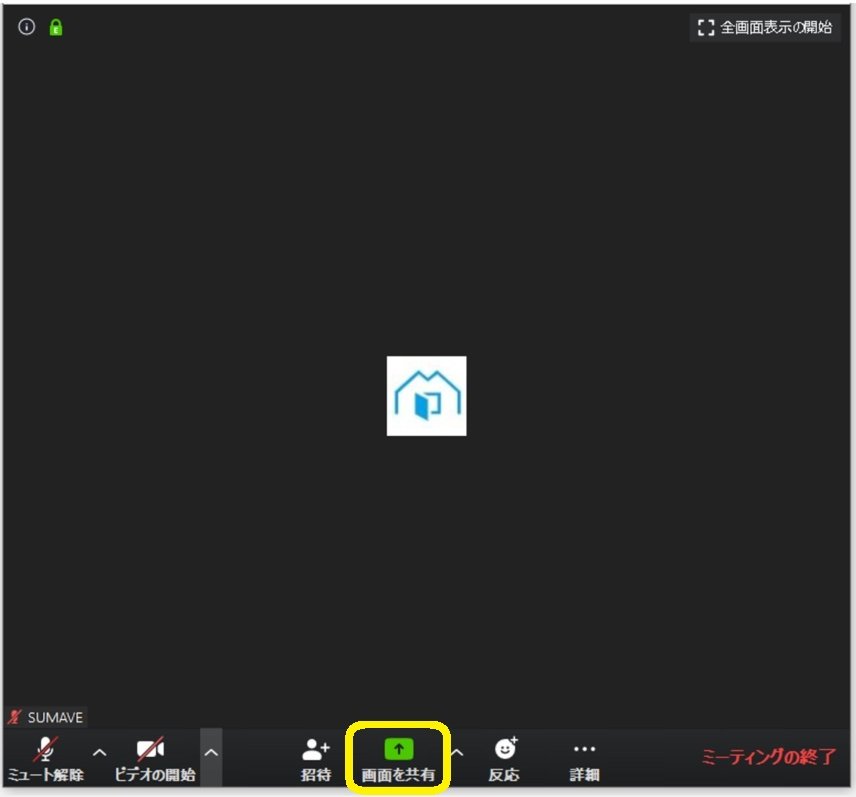

福島:じゃあ、Cさんどうぞ。「画面の共有」ボタンをクリックしてみてください。

参加者C:「画面の共有」ボタンですね。

木村:参加者Cさん、「ホワイトボード」の項目はありますか?

参加者C:あった! ホワイトボード出せました!

木村:ほかの参加者のみなさんは、ぜひ、明日以降、同僚や友達を誘ってZoomで試してみてください。

参加者C:これ、たのしいですね。

木村:福島さん、スマホでZoomに入っていても、ホワイトボードにテキストを書いたりスタンプ押したりって、できますか?

福島:スマホ、どうですかね。

福島:スマホ、どうですかね。

参加者D:スマホでも、できましたよー。

参加者E:タブレット端末からも同じくできました。

木村:ちなみに、実用性の面からいうと、私は実務でGoogleスライドを使って、みんなで議事録を書きあっています。Zoomのホワイトボード機能を使って、テキスト内容を画像で保存しても、ビジネスのシーンだと使い勝手がよいとはいえないですね。

福島:書いたテキストを読み直すという視点からいえば、ホワイトボードにテキストを書くと、フォントを小さくしないと文字をたくさん書けないということもあります。少なくとも、Zoomの機能としてあるホワイトボードは、議事録に不向きですね。

木村:これ、お子さんが絵を描くとか。そういうツールとしては面白いと思います。今回はZoomの操作に慣れることを目的に、ホワイトボード機能を使ってみました。

2台のデバイスを用意し、ハウリング回避に気を配る

参加者F:すみません。質問よいですか?

木村:どうぞ。

参加者F:映像を見せる主催者側の配慮で、何か気にされていることや工夫などは、ありますか。参加者が理解しやすいようにこんな画角、明るさがよいとか、あれば教えてください。

木村:去年だけで80回以上のオンラインイベントを撮影、配信してきた福島さん、アドバイスありますか?

福島:気を配りたいのは音声トラブルの回避です。私の経験からいうと、運営者として自分を映したりしゃべったりするのに使うパソコンの横に、もう1台、別のパソコンを用意するのがよいと思います。参加者目線のパソコンということですね。このパソコンから、自分が開いたZoomのミーティングルームに入ります。すると、参加者から運営者がどう見えているかを確認しながら、イベントを運営できるんです。”自分がイメージしている映像を参加者にちゃんと届けることができているか”を目視するために使います。

参加者F:2台目のパソコンからZoomに入る場合は、新しくアカウントを作るんですか?

福島:いえ、参加者として入ればよいんです。別なデバイス(パソコン、タブレット端末、スマホ)から、ZoomのURLに入れば参加者になるんですよ。さっきまで、私はイヤホンをしていましたが、これは、パソコンではなく、スマホからZoomのミーティングルームに入って、参加者に音声がちゃんと聞こえているか、音声トラブルが起きていないかをチェックするのに使っていました。

参加者G:福島さん、同じ場所から2台のパソコンでZoomに入ると、ハウリングすることがあると思うんですが、ハウリング回避の方法を教えてもらえませんか?

福島:よい質問ですね。ハウリング回避は、かなり重要です。気を付けなければいけないのは、運営者のデバイス(パソコン、タブレット端末、スマホ)ではない、別のデバイスのスピーカーから音が漏れているときです。さっきの話の続きだと、隣に置いている2台目のパソコンから音が漏れているなどの状況です。その音漏れが運営者のデバイスのマイクから入ることで、ハウリングします。ポイントは、運営者として使っているデバイスとは別で、自分が持っているデバイスから音が漏れないようにすること。確実な音漏れ防止策として、そのデバイスにイヤホンジャックをさすことをオススメします。これなら音漏れしません。

木村:ハウリングは、リモート勤務や自宅勤務の社員同士がやるオンライン会議だと、ほとんど起こらないと思います。問題になりやすいのは、数名の社員が出社していて、各々が各自のデバイスでZoomに入り、自宅などにいるテレワーカーたちとオンライン会議をやるようなときです。職場にいる数名の社員同士の距離が近いときは、必ずといっていいほどハウリングします。そういうときは、職場にいる社員が各々でイヤホンを付け、Zoomに参加するとよいでしょう。もしくは、職場にいる数名が1台のパソコンでZoomに入り、そのパソコンの前に社員が横並びになる方法がよいですね。

木村:ハウリングは、リモート勤務や自宅勤務の社員同士がやるオンライン会議だと、ほとんど起こらないと思います。問題になりやすいのは、数名の社員が出社していて、各々が各自のデバイスでZoomに入り、自宅などにいるテレワーカーたちとオンライン会議をやるようなときです。職場にいる数名の社員同士の距離が近いときは、必ずといっていいほどハウリングします。そういうときは、職場にいる社員が各々でイヤホンを付け、Zoomに参加するとよいでしょう。もしくは、職場にいる数名が1台のパソコンでZoomに入り、そのパソコンの前に社員が横並びになる方法がよいですね。

福島:私が数十名以上のイベント撮影をやるときには必ず、ミュート隊を配置しています。ミュート隊は、会場で音漏れしているデバイスがないかをチェックする役目のスタッフのことです。これが、オンラインイベントでの音声トラブルを回避するうえで、とても重要な存在となります。オフラインのイベント会場のスピーカーから聞こえる音声に異変があると、必ずといっていいほど会場からZoomをつないでいる参加者がいるんです。この人のデバイスがミュートになっていない場合がほとんど。注意事項として、ミュートを参加者に事前アナウンスする方法もありますが、忘れたりできなかったりする人もいます。そこは、運営者側がチェックして対応するのがスマートです。大勢が参加するオンラインイベントをやるときは、みなさんも注意してみてくださいね。

福島:私が数十名以上のイベント撮影をやるときには必ず、ミュート隊を配置しています。ミュート隊は、会場で音漏れしているデバイスがないかをチェックする役目のスタッフのことです。これが、オンラインイベントでの音声トラブルを回避するうえで、とても重要な存在となります。オフラインのイベント会場のスピーカーから聞こえる音声に異変があると、必ずといっていいほど会場からZoomをつないでいる参加者がいるんです。この人のデバイスがミュートになっていない場合がほとんど。注意事項として、ミュートを参加者に事前アナウンスする方法もありますが、忘れたりできなかったりする人もいます。そこは、運営者側がチェックして対応するのがスマートです。大勢が参加するオンラインイベントをやるときは、みなさんも注意してみてくださいね。

おわりに

木村:福島さんも、私も、Zoomは手段でしかないと思っています。目指しているのは、自律分散型の社会やティール社会です(自律型組織やティール組織ではなく)。そう考えると、一方通行のイベントや教育はありえない。「参加者と運営者にわかれるのではなく、みんなで知恵を出しあって作っていく」そういう、本当の民主主義社会を作りたいですね。新型コロナの影響で、オンラインによる取り組みを余儀なくされてしまった人には、私たちの知見を共有することで少しでも役に立てたらと考えています。なので、いま、私は気合を入れてイベントする毎日です(笑)。「毎日、部屋にいて外に出られず不満だ」「物足りない」そんな人にとっての息抜きや、”新たなやりがい”のような存在に、なれたらとも思います。

木村:ガイアックスの本社があるのは東京都千代田区です。そこにある、永田町グリッドという場所では随時、今日のようなイベントを開催しています。Zoom講座は、いまや、400人が参加する規模に。たくさんの質問にお答えしてきたことで、講座内容は毎回、ブラッシュアップしている状況です。「はじめてのZoom使いこなし講座(ブレイクアウトセッション未体験者向け)」や、「Zoomでのオンラインイベント企画運営講座(ブレイクアウトセッション経験者以上向け)」なども提供できるようになりました。もっと気軽にZoomを試したい、慣れたいという人には、以下のイベントがオススメです。

木村:ガイアックスの本社があるのは東京都千代田区です。そこにある、永田町グリッドという場所では随時、今日のようなイベントを開催しています。Zoom講座は、いまや、400人が参加する規模に。たくさんの質問にお答えしてきたことで、講座内容は毎回、ブラッシュアップしている状況です。「はじめてのZoom使いこなし講座(ブレイクアウトセッション未体験者向け)」や、「Zoomでのオンラインイベント企画運営講座(ブレイクアウトセッション経験者以上向け)」なども提供できるようになりました。もっと気軽にZoomを試したい、慣れたいという人には、以下のイベントがオススメです。

-

オンラインマッサージ(3/8) -

オンライン瞑想会(3/10) -

オンライン読書会(3/11) -

映画視聴後のオンライン対話会(3/14) - TED視聴後のオンライン対話会(調整中)

- オンラインヨガ(調整中)

木村:詳細は、Nagatacho GRIDのイベントページで確認していただければと思います。イベントページはコチラです。随時、イベント内容を更新していきます。もちろん、オンラインイベントのノウハウを共有するZoom講座も3月中に開催する予定です。ぜひ、多くの人に参加してもらいたいですし、一人でも多くのオンラインイベント運営者が現れてくれればと願っています。