【カオスマップ第4版】不動産テックの「AR・VR」領域にはどんなものがあるの?

- カオスマップには「内見」支援コンテンツが多く掲載されている

- 国内におけるAR・VR市場は成長途上。企業間でもリテラシーの格差が生まれている

- 技術の認知・普及が進めば、新たな方面から業界の課題解決を試みるサービスが生まれてくるのでは

はじめに

近年、ゲームなどのエンターテインメント分野だけでなく、ビジネスでの活用も進むAR・VR技術。

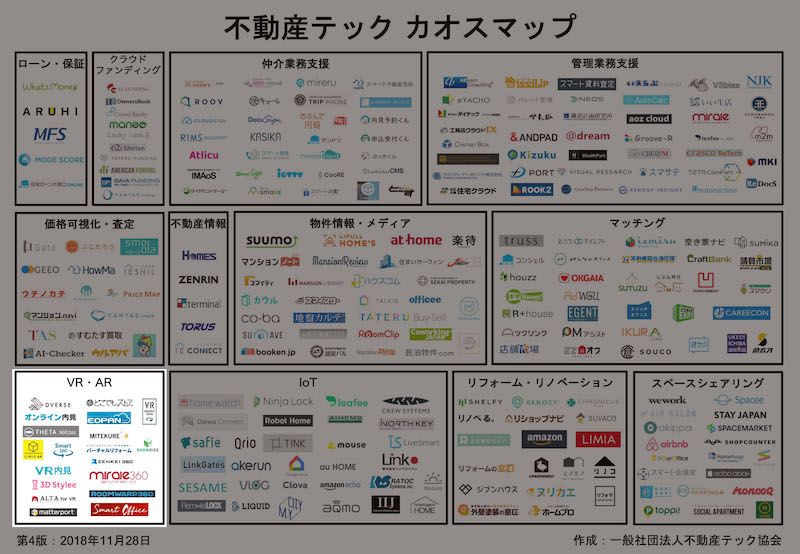

今回は、一般社団法人不動産テック協会が2018年11月28日に公開した「不動産テック カオスマップ」第4版を参考に、不動産業界でのAR・VR活用事例を見ていきましょう。業界によってはプロモーション的な使われ方をされることも多い技術ですが、不動産業界では少しずつ実用化が進んでいます。

ユーザー体験を大きく変えるAR・VR

カオスマップでの「AR・VR」領域は「VR・ARの機器を活用したサービス、VR・AR化するためのデータ加工に関連したサービス」と定義されており、これに基づくサービスが掲載されています。

最新の第4版では掲載サービス数が第3版から9つ増え、全19サービスがAR・VR領域に振り分けられています。増加率190%の成長著しい領域ですが、具体的にはどのようなサービスが記載されているのでしょうか。

VRやAR技術についてはこちらの記事やこちらでも解説していますが、VRの強みは文章や写真だけでは伝えることが難しい「体験の共有」ができること。不動産の販売や内見の現場に活用すれば、顧客は移動時間やコストをかけずとも、より多くの候補物件を臨場感を持って「体感」することが可能ですし、同行する営業担当者の労力も大幅にカットできます。

こうしたメリットが注目され、不動産業界では3Dモデリングデータや360度写真・動画を用いた疑似内見サービスが増えつつあり、店舗における業務効率化と顧客体験の向上に一役買っています。不動産業界でのVR活用事例というと、大きくはこちらでも取り上げたDVERSEの「SYMMETRY」のような「建築」分野に特化したプロダクトと、「内見」関連のものに分けられますが、カオスマップに掲載されているのはほとんどが後者になります。

VRというと一般的には専用のゴーグル(ヘッドセット、ヘッドマウントディスプレイ)を被るイメージがあるかもしれませんが、それだけではなくマウス操作でWebサイト上の360度写真や動画の視点を変更できるものも多く存在します。両者は体験としては全くの別物ですが、VR用のヘッドセットを保有している顧客が限られることもあり、不動産業界では現状360度コンテンツも、広くVRコンテンツとして認識されているようです(以降、本稿でも同一のものとして扱います)。

こうしたコンテンツを不動産会社のWebページ等で活用することが一般化してきた現状について、カオスマップの更新にも携わっているNTTデータ経営研究所の川戸温志氏は「不動産テックは海外とは違う日本独自の進化へ~”不動産テック カオスマップ 第4版”考察レポート~」で、「まだ収益に大きく寄与しているとは言い難く、現時点でも新規性のあるプロモーションの意味合いが強いように感じられる」という所感を述べています。

一方で、この領域を牽引する企業ともいえるナーブの「VR内見」のように、不動産店舗における顧客との対面接客に、質の高いVRコンテンツを活用する動きも進んでいます。

前掲の考察レポートでは、特にナーブの「室内画像の取り込み」機能が高く評価されています。具体的には、スマートフォンで撮影した動画データを取り込むことで、様々な視点からの室内スナップショットを簡単に作り出すことができる仕組みです。これにより、物件広告やWebの物件情報ページに掲載する室内画像を作成するという業務の効率化にもつながっているのです。

また、以前SUMAVEではナーブの代表取締役・多田英起氏にインタビューを行いましたが、その際多田氏は「VRコンテンツの作成に使う360度カメラの画像が、クレーム対応に役立っている」という意外な側面も語ってくれました。例えば賃貸の場合、入居時と退去時の状態をVR画像で見比べることで、瑕疵がどちらにあるかを判断できるのだといいます。

撮影機材の進化によって、VRコンテンツの制作やデータの取り回しは以前よりずっと手軽なものになってきています。VRの普及が進めば、また現場から新たな活用法やメリットが発見されていくのかもしれませんね。

そして、AR技術はスマートフォン等を通して、現実に一枚のレイヤー(層)を被せて表示できるという特徴から、三井デザインテックの「iLMiO AR」のように、現実空間に実物大のAR家具を配置できるサービスに利用されています。買い替えや置き換えが困難な大型家具を「試着」できるという概念は、不動産業界とも親和性の高いインテリア業界からの関心も高く、リビングスタイルの「RoomCo AR」のような成長サービスも登場しています。同サービスは今回カオスマップに掲載されていませんが、こうした周辺業界における先進サービスとの連携も期待されるところです。

技術の認知とデバイスの低価格化が普及の鍵

現状の不動産業界においてAR・VR技術がどのように用いられているか大まかに見てきました。例えば「VR内見」を導入した企業は、来店率や成約率向上、キャンセル率の低下といった具体的な成果を上げており、同サービスの導入店舗数は3,000を超えます。しかし不動産業界に限らず、現状国内においてVRやARが十分に普及していると感じている方は少ないのではないでしょうか。

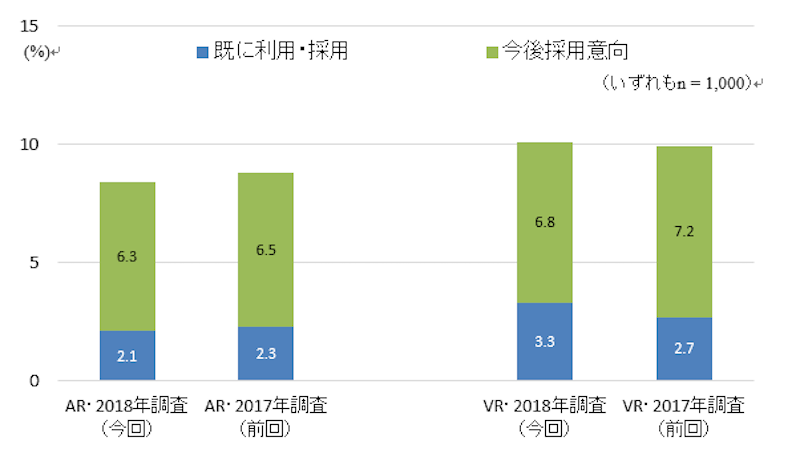

IDC Japanが国内の企業にフルタイムで勤務する20~69歳の男女1,000名を対象に実施した「2018年 国内AR/VR市場 企業ユーザー調査」の結果(2019年2月13日発表)によれば、VRをビジネスで利用していると回答したのは全体の3.3%で、2017年の2.7%から若干増加。その理由の一つとして、IDC Japanは「不動産の内覧」やトレーニング分野での利用が拡大している現状を挙げています。一方で、ARのビジネス利用は2.1%で、2017年時の2.3%を下回る結果に。

図1.AR/VRのビジネス利用状況・時系列比較

AR・VRのビジネス利用状況・時系列比較

【出典】IDC Japan サイトより:【URL】https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44846819

さらに、現段階ではAR/VRを自社でビジネス利用していない、と答えた回答者の疎外・懸念要因を調査した結果では、VRではヘッドマウントディスプレイの価格、ARではAR自体の消費者への普及等を挙げる声がトップとなっています。価格面でのハードルもさることながら、特に「to C」ビジネスを行う事業者にとっては、もう少し一般層への認知が広がらないと手を出しづらい部分も大きいのでしょう。

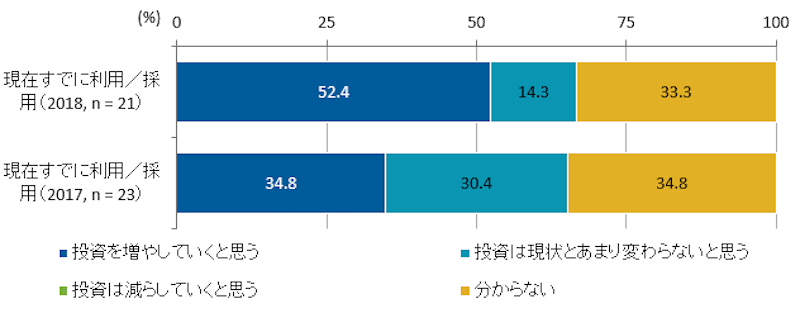

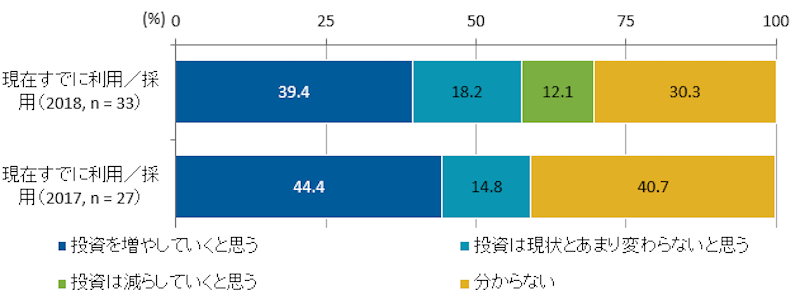

一方で、AR/VRを既に自社ビジネスで活用している層に関しては、いずれも約4割が今後もこれらの技術に対して投資を増やすと回答しています。従来は言葉を尽くしても叶わなかった「体験の共有」ができるこれらの技術は、一度身をもって体験してみないことにはメリットや利用シーンが分かりづらい部分があります。経営層がその有用性を認識している企業とそうでない企業とで、差が広がりつつあるようです。

図2.AR/VRへの今後の投資意向(現在利用者ベース)

1. ARへの今後の投資意向

2. VRへの今後の投資意向

AR/VRへの今後の投資意向(現在利用者ベース)

【出典】IDC Japan サイトより:【URL】https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44846819

この状況について、IDC Japanは「AR/VRを現在すでにビジネスで採用している層がその利活用を加速させていく一方で、AR/VRの利用を行わない層は現在のままの水準でとどまるため、AR/VRをめぐるリテラシーの格差は今後拡大する可能性があります」との見解を示しています。この格差は今後、不動産業界でも広がっていくことが推測されます。

一般消費者も含めたVRの普及事情に触れておくと、2018年はスマートフォンを挿し込んだり、高性能なPCと接続せずとも使用できる「スタンドアロン型」且つ比較的安価な「Oculus Go」や「Mirage Solo」といったVR用ヘッドセットが市場に投入され、VRのさらなる普及が期待された年でした。

Oculus Go

【出典】Facebookのニュースルームより:【URL】https://ja.newsroom.fb.com/news/2018/05/oculus-go/

結果として、2018年10月11日にIDC Japanが発表した「2018年第2四半期 AR/VRヘッドセットの国内/世界市場出荷実績」を見ると、Oculus GoやMirage Soloなどのスタンドアロン型VRヘッドセットは世界全体では前年同期比417.7%の伸びとなっており、33万6千台の出荷を記録。しかし国内では1万台超の出荷に留まります。スタンドアロン型VRヘッドセットの普及は「to C」向けにVRコンテンツを展開していくにあたっても重要な指針となりますが、この数字を見ると、導入に慎重な姿勢を見せる企業が多いのも不思議ではないのかもしれません。

世界AR/VR ヘッドセット市場 出荷台数 タイプ別

世界AR/VR ヘッドセット市場 出荷台数 タイプ別

【出典】IDC Japan サイトより:【URL】 https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20181011Apr.html

ですが、2019年春にはOculus Goよりもさらに高品質な体験(単体でユーザーの向きだけでなく位置も反映できるなどの機能が追加)を可能にする「Oculus Quest」の発売も予定されており、今後も技術の進化に伴うヘッドセットの低価格化が予想されます。

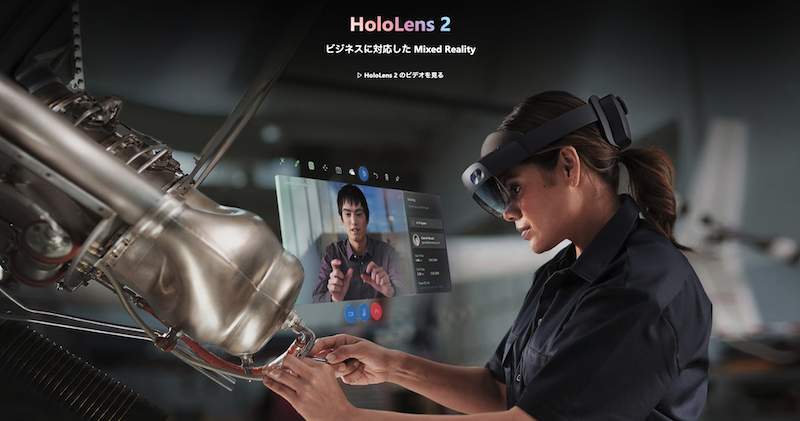

さらに、ARやVRの発展形ともいわれる「MR」技術に関しても、2019年2月25日に現状のMRヘッドセットである「HoloLens」の次世代機、「HoloLens 2」が発表されたばかり。こちらの価格は初代モデルよりも下がったものの、日本円でおよそ39万円と報じられています。基本的には従来通り医療の研修現場や車の設計等、企業による活用を想定しているのでしょう。とはいえ、現行モデルで最大の課題点とされていた視野角は2倍になる等、大幅な性能向上や新機能の追加が発表されています。

HoloLens 2

【出典】HoloLens 2 サイトより:【URL】 https://www.microsoft.com/ja-jp/hololens

2018年11月28日に矢野経済研究所が発表した国内の不動産テック市場調査結果を見ても、同社は今後高い成長が期待される市場として、B to B領域におけるVR・ARを活用した業務支援サービスに着目。設計・建築・施工管理や物件の内覧、インテリア等のレイアウトシミュレーションなど、事業者間や消費者とのコミュニケーションを効率化するというメリットを挙げており、現在活況な領域とも重なります。

不動産業界に関しては、導入による成果が認知されつつあるものの、国内のAR・VR市場はまだまだ成長途上。低価格化や技術の向上によって広く普及が進めば、他の活用法も見出されていくかもしれません。

VR技術が生み出す内見を超えた新たなサービス

これまでお伝えしてきた通り、カオスマップには主に「内見」に焦点を当てたサービスが掲載されていますが、それぞれターゲットや体験に独自の特徴が見受けられます。第4版で追加されたサービスをいくつか見てみましょう。

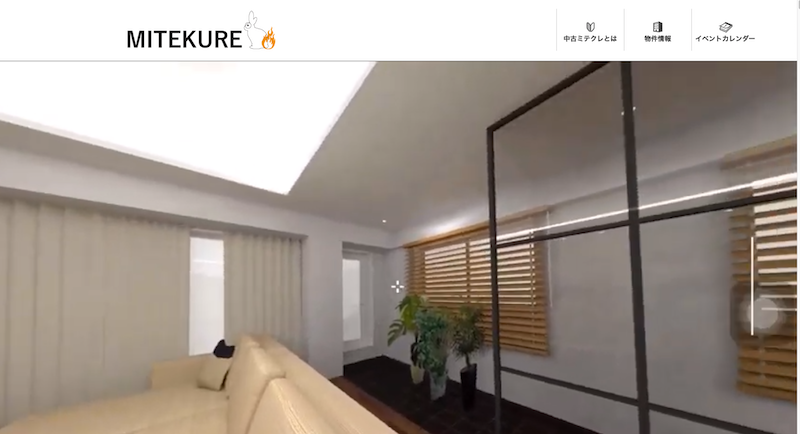

MITEKURE(中古ミテクレ)

リニューアルストアが手掛ける、中古物件のリフォーム後の姿を仮想体験できる、不動産会社向け(to B)の不動産VRプロモーションサービス。

「現地に足を運ばずに体験できる」というVRのメリットのみを全面に押し出すのではなく、Webサイトと現地内覧の2ラインでVR体験を提供しています。

同社によれば、VRで高画質・高精細の表現が可能になるにつれて「入居中状態や経年状態の物件を高画質で体験するとカスタマーがネガティブな印象を持ってしまう」という問題が顕在化してきたといいます。これに対し、リフォーム後のVR体験をワンセットで提供することで、ネガティブな現況体験をポジティブな成功体験に変換・払拭するという同社の試みは成功し、大京穴吹不動産や大京リフォーム・デザインと提携して公開しているコンテンツサイトでも成約に繋がっているといいます。

MITEKURE

【出典】MITEKURE サイトより:【URL】http://chuko-mitekure.com/

JLL Smart Office

世界的な総合不動産サービス会社、JLL(ジョーンズラングラサール)が提供する「to B」向けVRサービスの一つで、オフィステナント仲介を支援する仕組みです。

例えば、従来の内装付きオフィスでは事前にオフィスのデザインが決まっているため、当然テナント側はデザインを選べず、ビルオーナー側もテナントが未決定の状態で多額の内装工事費が発生するというリスクがありました。

VRで内装などを簡単にシミュレーションできる同サービスを使えば、ビルオーナーはVR上でデザインやレイアウトなど、具体的な内装をテナントに示すことができます。これによって投資のリスクを最小限に抑えつつ、物件のバリューアップや他物件との差別化を図ることが可能になります。加えて、テナントの早期決定や賃料の単価アップも期待できます。

テナント側も、入居前から具体的な内装イメージを確認することができるので、効率的に目的にあったオフィスを選定することが可能になります。

JLL Smart Office

【出典】JLL Smart Officeサイトより:【URL】https://www.jllproperty.jp/smartoffice

このようにVRでの内覧、つまり「物件の状態をシミュレーションする」という体験一つとっても、想定される場面は一通りではありません。また一方で、現状のVR体験は高価な機器を用いても、現実と完全に置き換えられるものでもありません。

さらにVRの普及が進んでいけば、「MITEKURE」のように現実での体験をセットで提供するなど、新たな活用シーンが生まれてくるのではないでしょうか。

まとめ

現状、こと本格的なVRによる内見体験においては、他社に先駆けてビジネス分野におけるVRシステムの活用に取り組んでいたナーブが突出しており、今後、他社の動向が注目されるところです。また、建築設計分野においては、ソニーや竹中工務店でも導入されている「SYMMETRY」が今後もシェアを伸ばしていくと予測されます。

一方で、今はまだ多くの不動産関係者が「VR」未体験の状態といえます。何ができるのかを把握していなければ、なかなか導入には踏み切れないでしょう。

そうした状況を鑑みると、PC上から閲覧できる類の360度コンテンツは体験として分かりやすく、「THETA」のような360度カメラを使って個人でも簡単に撮影できるようになってきています。第4版からカオスマップに新しく掲載された「miraie360」のようにTHETAを利用したプラットフォームも登場していますが、しばらくは360度コンテンツが主流となる傾向が続きそうです。

不動産テックにおける「AR・VR」領域が今後どう広がっていくのかは、AR・VR技術の普及にかかっています。活用を検討する際は、まず自身でVRやARを体感し、できることとできないことを把握する必要があります。その上で、適宜実体験や他領域のサービスも併用しながら、ターゲットにとって真に価値ある体験とは何かを追求していきたいですね。