物件の「物語化」が人を呼ぶ “共感”重視の不動産テック大集合

- 人々の消費行動において、「体験」や「共感」が重視されるようになった。エシカル消費や応援消費への関心も高まっている。

- 不動産テック業界の中にも、さまざまな切り口から「共感」ニーズに対応しようとする動きが見られる。

- テクノロジーがコモディティ化し、人々が抱える新しい課題を見いだし、その課題を解決するサービスが不動産テックにも登場しており、テック畑でない人々の参入がしやすい状況に。

「体験」重視の風潮がもたらす変化

人々の消費行動が「モノ消費からコト消費へ」移行している、と言われて久しく、最近では特定の時間や場所でしか味わえない時間を共有する「トキ消費」という言葉にも注目が集まっています。コトやトキは、リアルである必要もありません。新型コロナウイルス(COVID-19)によって私たちのライフスタイルは大きく変わりました。アフターコロナ、Withコロナの時代でも、物質的な充足より体験による充足を重視する傾向は強まっているのではないでしょうか。

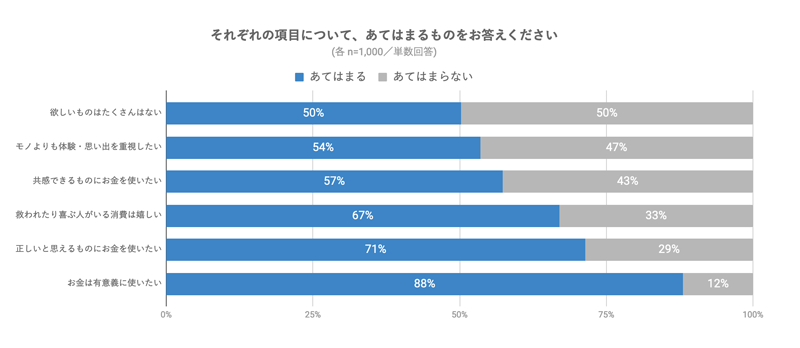

ジャパンネット銀行が20~60代の男女計1,000名を対象に実施した調査(※)によれば、お金の使い方に関する考えについての設問に対して50%が「欲しいものはたくさんない」、半数以上(54%)が「モノよりも体験・思い出を重視したい」と回答しており、「コト」重視の人が増えていることが分かります。任天堂のゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」の爆発的な売れ行きも、オンラインでの体験をSNSなどで共有したい、仲間たちとの思い出を重視したいというニーズを満たしていることが要因の一つと言われています。

「モノ」より「コト」消費を重視したい人が54%【出典】株式会社ジャパンネット銀行のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000003984.html

「モノ」より「コト」消費を重視したい人が54%【出典】株式会社ジャパンネット銀行のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000003984.html

さらに同設問では、57%が「共感できるものにお金を使いたい」、67%が「救われたり喜ぶ人がいる消費は嬉しい」、71%が「正しいと思えるものにお金を使いたい」と答えています。同社はこの結果について、ふるさと納税やクラウドファンディングなど、自分以外の誰かのためにお金を使う「応援消費」や、消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮し、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行なう「エシカル消費(倫理的消費)」への関心が高まっているためだと分析しています。

現状、実際に応援消費をしたことがある人は3人に1人(34%)という結果ですが、未経験の人の半数(50%)が魅力的な考え・行為だと考えていることが分かりました。応援消費経験者の満足度は94%と非常に高いことからも、これからさらに広がっていく消費行動だと考えられそうです。

もちろん、消費者の価値観の変化は不動産業界にも反映されています。例えば、民泊仲介サイト世界最大手として知られるAirbnbは、単なるホームシェアの仲介に留まらず「体験のマッチング」を提供することで多くの利用者を集めましたし、後述するクラウドリアルティのような不動産特化型クラウドファンディングの盛り上がりや、「HafH」・「ADDress」のような、新たな働き方と暮らし方の選択肢を提示するサブスクリプション型のコリビング(Co-Living)サービスが脚光を浴びていることからも、人々の変化に合わせて業界も変わりつつあることがうかがえるのではないでしょうか。

また、物件探し一つとってみても、体験を意識した特徴的な不動産テックサービスが複数登場していますし、入居後の暮らしを具体的にイメージしてもらえるよう、ターゲット像に合わせたコーディネートを施すことで物件の魅力を高めるホームステージングが国内でも広がりはじめており、実際に成果も挙げています。これらの手法・サービスの流行からも、人々が立地や築年数といった従来の価値基準だけでなく、暮らしや物件の「使い方」、つまり体験を重視するようになってきたことが分かります。

※ 出典:株式会社ジャパンネット銀行「『応援消費』に関する意識・実態調査」(2020年2月27日発表)

物件や暮らしの「物語」を魅せる不動産テックサービス

消費者の価値観がシフトする中、不動産業界では物件の使い方、つまりその物件を利用することで得られる体験を分かりやすく表現することによって、他の物件や仲介サービスなどと差別化を図る手法に注目が集まっています。

ここではそんな不動産テックサービスを、物件の使い方=物件を使う人の「物語」に着目した不動産テックサービスと位置づけて紹介していきます。

リノべる。(こちらの記事で詳しく紹介しています)

「したい暮らし」に合わせて家をつくることのできる中古マンションのワンストップリノベーションサービス。既存物件に大規模な工事を施すリノベーションは自由度が高い反面、不動産会社や工務店、設計会社など窓口がバラバラでハードルが高い一面も。同サービスは物件探しからアフターサポートまで、一社完結のワンストップサービスを提供することによって、低コストで理想の暮らしを実現する手助けをしています。

そして「リノベる。」のもう一つの特徴は、豊富な施工事例紹介ページ。各物件ページには施工前後の写真や間取りに加え、利用者それぞれがリノベーションにかけた思いなどのストーリーが記されており、リノベーションや同サービスの利用を検討している人が自分ごと化しやすいよう工夫が成されています。

これまで日本は新築物件が求められることが多かったのですが、中古物件市場の成長促進は国も推進している分野。新築と異なり、既存の物件をベースに自分のしたいことにあわせられるリノベーションはますます注目が集まっていますが、前述の煩雑さが課題でもありました。この煩雑さをテックサービスで解決していることがポイントではないでしょうか。

リノベーション事例一覧ページ【出典】「リノベる。」サービスサイトより【URL】https://www.renoveru.jp/renovation

リノベーション事例一覧ページ【出典】「リノベる。」サービスサイトより【URL】https://www.renoveru.jp/renovation

家いちば(こちらの記事で詳しく紹介しています)

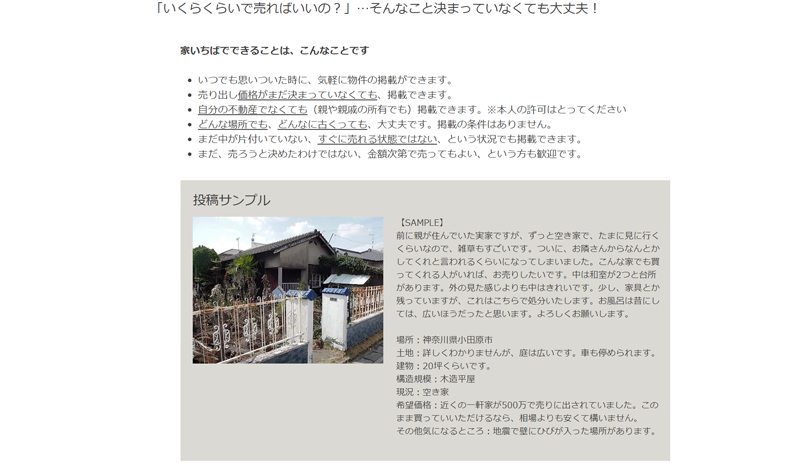

仲介会社を通さずに、不動産の売り手と買い手を直接結びつける掲示板サイト。売り手が直接同サイトに物件情報を投稿し、それを見た買い手が直接売り手に問い合わせる仕組みにより、通常仲介業者に支払う物件の事前調査や内見対応などにかかる費用を削減できます。

物件掲示板トップページ【出典】「家いちば」サービスサイトより【URL】https://www.ieichiba.com/board

物件掲示板トップページ【出典】「家いちば」サービスサイトより【URL】https://www.ieichiba.com/board

長年住んできた住まいに対する正直な感想や思い出、愛着といった一般的なポータルサイトでは知り得ない情報を、不動産会社を介さず売り手自身の言葉で知ることにより、商談の相手を見た(知った)上でやり取りできるという新しい体験を提供しています。空き家問題の解決という観点からも関心を集めているサービスです。

物件掲示板投稿サンプル【出典】「家いちば」サービス紹介ページより【URL】https://www.ieichiba.com/feature

物件掲示板投稿サンプル【出典】「家いちば」サービス紹介ページより【URL】https://www.ieichiba.com/feature

東京R不動産(こちらの記事で詳しく紹介しています)

新しい視点で不動産を発見し、紹介していくことをコンセプトにした物件情報サイトです。これまで不動産というと、駅から何分、築浅などハードウェアとしてのスペックが重視されがちでしたが、同社はこうしたスペックよりも、そこでどんな人が暮らすと良い体験が得られるのかを想起させる長いテキストが特徴的。スペックで並んでいる商品を比較して決めるというよりも、オンリーワンの住み方を提案することで、これまで不動産に興味の無かった層の取り込みに成功しています。

また他のポータルサイトにはない「レトロな味わい」「天井が高い」といった独特な条件で物件を検索できるのも同サイトのユニークな点です。なお、運営のR不動産株式会社はほかにも大阪R不動産、鎌倉R不動産など全国で同様のサービスを展開しています。

特徴「天井が高い」の検索結果一覧【出典】「東京R不動産」サービスサイトより【URL】https://www.realtokyoestate.co.jp/estate_search.php?mode=key&display=none&icon%5B%5D=7&k=

特徴「天井が高い」の検索結果一覧【出典】「東京R不動産」サービスサイトより【URL】https://www.realtokyoestate.co.jp/estate_search.php?mode=key&display=none&icon%5B%5D=7&k=

クラウドリアルティ(こちらに代表の鬼頭氏のインタビューを掲載しています)

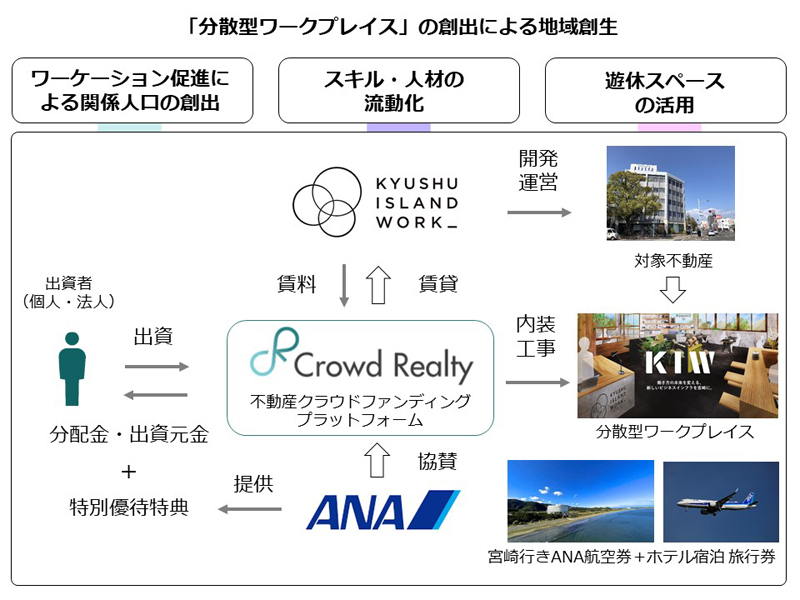

不動産に特化した投資型クラウドファンディングサービス。金銭的な利益の追求をアピールするのではなく、個人投資家たちの共感を集めることで、空き家問題の解決や地域再生につながるプロジェクトを次々に成功させている同プラットフォームは、まさに前述したエシカル消費や応援消費の時代に求められているものといえるでしょう。

2019年12月には九州全域でワークスペースのシェアリングサービスを提供する九州アイランドワークス株式会社が新たに開発・運営を行う「KIW 宮崎プロジェクト」の募集告知を開始。宮崎県宮崎市に設立される分散型ワークプレイスの内装工事等に充当する資金調達を目的とした同プロジェクトは、地域創生や働き方改革に関心を持つ人々から大いに注目されています。

「KIW 宮崎プロジェクト」概要【出典】株式会社クラウドリアルティのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000016196.html

「KIW 宮崎プロジェクト」概要【出典】株式会社クラウドリアルティのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000016196.html

顧客の変化で変わる不動産業界

物件が持つストーリーを提示して共感を呼び、買い手自身に利用イメージを持たせる試みは今後も増えていくでしょう。そして、これはオンラインだからこそのサービス展開だともいえます。オンラインで日本中からユーザーを取り込めるからこそ、母数が多く、共感できる人たちを呼び込みやすいのです。

消費者庁のモニター調査(※)でも「今後特に支出を増やしたい項目」として、貯蓄(ローン返済等を含む)(46.4%)の次に教養娯楽サービス費(25.1%)が挙げられており、やはりモノ消費からコト消費への移行を裏付ける結果となっています。

また不動産業界では今、IT重説やVR技術を使ったオンライン内見など、非対面での接客を可能にするテクノロジーが急速に広がっています。今回紹介したような売り手と買い手のやり取りや、共感を促進する手法が普及すれば、一見対面に比べて血の通ったコミュニケーションが取りづらいと感じられる電子化の流れにおいても、対面に負けないほどのあたたかみや信頼感を醸成していくことができるのだということが広がっていくのではないでしょうか。

顧客体験主義、そしてサブスクリプション時代の現代において、不動産会社は変化の時を迎えています。それは単純にチラシの代わりにインターネットを使って集客をするといった手段の変化だけでなく、自社が扱う不動産を「選択」し、利用を「継続」してもらうにはどうしたら良いのか、音楽業界のようなサブスクリプションが主流となった他業界のように、カスタマーサクセスを第一とした新たな仕組みの構築が求められているのかもしれません。

※ 出典:消費者庁「令和元年版 消費者白書」(2019年6月発表)