宿泊だけじゃない? Airbnbの“旅を彩る体験”サービスを徹底解説!

- 累計宿泊者数が5億人を突破し、ますます勢いに乗る「Airbnb」のサービス内容を改めて確認する。

- 宿泊だけではなく、“体験”に比重を置いたプラン「Airbnb Experience」について知る。

- Airbnbが展開する異業種との提携による新たなビジネスモデルとは?

「民泊」の生みの親・Airbnbとは?

シェアリングサービスが普及する昨今、遊休不動産の新たな活用方法として「民泊」が注目されています。(関連記事はこちら)

2019年8月10日、民泊仲介最大手のAirbnbが、1日の宿泊者数が同社史上最高の400万人、累計宿泊者数が5億人を突破したと発表しました。現在Airbnbが取り扱う宿泊施設数は世界10万以上の都市で600万件以上あり、その規模は世界7大ホテルチェーンの合計客室数を上回るといいます。創業以来十余年、バケーションレンタルに始まり、民泊文化そのものを作り上げてきたAirbnbは、競合の買収や異業種との連携などを経て、その市場を拡大してきました。

今回はそんなAirbnbのこれまでの道のりと現在の取り組みから、民泊市場の行く末について考察していきましょう。

Airbnbのビジネスモデル

Airbnbは、2007年の秋にブライアン・チェスキーとジョー・ゲビアが、サンフランシスコで開催されるデザインカンファレンス時に市内のホテルが満室だったのを機に、「家賃が調達できれば」と自室の居間を宿泊用に貸し出したことから始まりました。2人は居間にエアーベッド(Air Bed)を持ち込み、朝食付きで部屋を提供するイギリスの簡易ホテル(Bed & Breakfast)形式で提供したことから、後にAirbnbという社名になったとされています。その後2人は会社を設立し、2008年に宿泊したい人(ゲスト)と宿を提供したい人(ホスト)をマッチングするWebサイト(後のAirbnb)を立ち上げました。

Airbnbホームページ【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/

Airbnbホームページ【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/

仕組みとしては、まずホストが部屋の情報をAirbnbに登録し、それを見たゲストが予約をして、宿泊料金をAirbnbに支払います。ゲストのチェックイン後、Airbnbは宿泊料の3~5%を手数料として差し引き、ホストに残りの宿泊料を支払います。手数料はホストとゲストから数%ずつ徴収するかたちとなっています。

ホストは予約を受け付けるゲストの要件をあらかじめ設定できるとともに、いざ宿泊予約が入った場合にはゲストの評価をみてキャンセルすることもできます。さらにゲストの本人確認をしたい場合には予約前に身分証明書をAirbnbに明示するようゲストに求め、万が一のトラブルの際にはホストに対する財物損害補償を行なうなど、安全にシェアできるよう工夫されているのです。

世界で展開するAirbnb

爆発的に成長したAirbnbは、2011年にはドイツ・イギリスに進出し、2013年にはヨーロッパ本社をアイルランド・ダブリンに設立しました。アジアにおいても2012年から進出を開始し、オーストラリア、シンガポールに国際オフィスを設立しました。現在では世界34都市にオフィスを設けており、今やAirbnbは、世界有数のユニコーン企業(推定企業評価額が約1,000億円を超えるスタートアップ)となっています。2017年、2018年には2年連続で黒字を達成し、2020年には株式を公開する意向も伝えられています。

そんなAirbnbは、「誰でもどこでも居場所が見つかる世界(Belong Anywhere)」の実現をミッションとしています。あくまで居場所を作るのは人であると考えるAirbnbは、テクノロジーの力を借りて世界中の人々をつなぐことを目指しているのです。

Belong Anywhere【出典】Airbnbサイトより【URL】https://blog.atairbnb.com/belong-anywhere-jp/

Belong Anywhere【出典】Airbnbサイトより【URL】https://blog.atairbnb.com/belong-anywhere-jp/

Airbnbは「Belong Anywhere」のミッションをどれだけ達成しているかを見る指標として「Airbnbコネクション指数」を設定しています。Airbnbコネクション指数とは、ホストとゲストの国や地域を結ぶつながりをカウントするというものです。

例えば、カナダのゲストがアルゼンチンのホストの部屋に初めて泊まると1つコネクションが生まれます。また、アルゼンチンのゲストがカナダのホストの部屋に初めて泊まるとさらに新たなコネクションが生まれます。

世界には245の国と地域があるため、それら全ての国と地域が双方向でコネクションを結ぶとその数は約60,000件にものぼります。Airbnbで生まれたコネクションの数は2010年時点で1,300件だったのが、2015年では16,500件と急増しており、2025年には50,000件を突破する見込みです。

Airbnbが目指す、民泊の先のエクスペリエンスビジネス

このようにAirbnbは世界で民泊のホストとゲストをマッチングしてきました。ただ、ゲストが本当に求めているのは宿泊だけではなく、宿泊した国や地域ならではの体験です。従来のホテルや旅館では、旅行会社などと提携することでそれらのニーズを満たそうとしてきましたが、Airbnbは2016年に「Trips」という構想を打ち出し、「宿泊のマッチング」から「旅での体験をマッチング」するサービスへと事業領域を拡大しています。

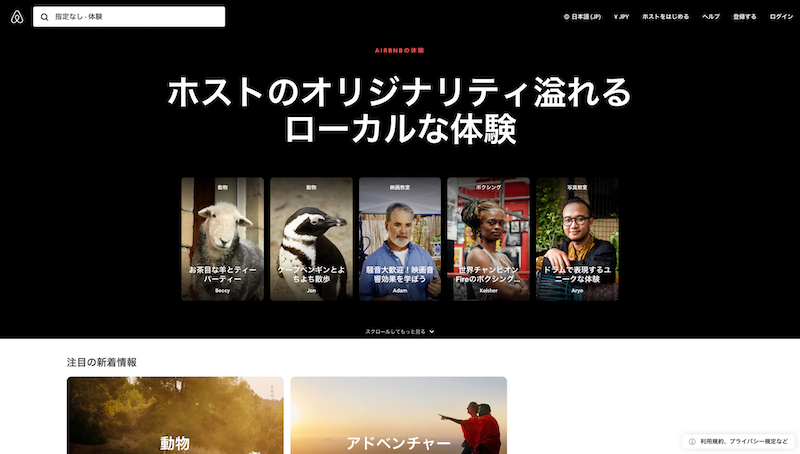

そのうちの1つが2016年にスタートした「Airbnb Experience」です。これは宿泊を提供するホストが、自分にしか紹介できない場所やコミュニティでの特別な「体験(アクティビティ)」をゲストに提供することができるサービスです。「Airbnb Experience」には、街の建造物や記念物にまつわる歴史やエピソードなどをその地をよく知るホストが紹介したり、ローカルフードの食べ歩きや料理教室などその地の食文化を体験したり、またハイキングやウォータースポーツといった豊かな自然を体験したりするプランなどさまざまなアクティビティがあります。

そんなAirbnb Experienceにはユニークなプランが目白押しです。そのカテゴリを見ていきましょう。

Airbnb Experience【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/s/experiences

Airbnb Experience【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/s/experiences

宿泊体験

イギリスの大人気TVドラマ「ダウントン・アビー」の舞台となるハイクレア城では、限定2名で宿泊できるプランを提供したことで大きな話題を呼びました。大広間でカクテルを楽しんだ後にハイクレア城に仕える執事が食事を運ぶ格調高い晩餐会に出席。食後に書斎で優雅なコーヒータイムを過ごし、400ヘクタールを超える庭園を望むプライベートバス付の寝室で安眠。翌朝は300の部屋を巡るハイクレア城のプライベートツアーを楽しむことができるという贅沢なプランです。

またルーブル美術館は、ピラミッド築30年を記念してガラスのピラミッドの下に設けられた「ミニ・ピラミッド」に宿泊できる限定2名のプランを打ち出しました。美術の専門家による特別ツアーに加えて、「モナ・リザ」を眺めながらアペリティフ(食前酒)を、「ミロのヴィーナス」の展示室で食事を楽しむことができます。食後はナポレオン3世の居室でアコースティック・サウンドの演奏会を嗜み、一日の締めはガラスのピラミッドのもとにしつらえた「ミニ・ピラミッド」のベッドルームで就寝するという贅沢な趣向です。

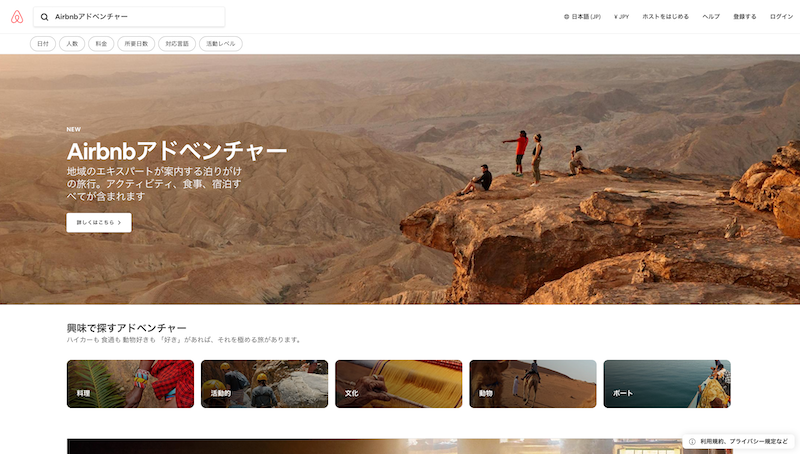

アドベンチャー

アドベンチャーは新たに追加されたカテゴリで、宿泊と食事、そしてアクティビティが全て含まれるAirbnb初のプランです。例えば5,000ドル(約55万円)で80日間・世界6大陸18か国を巡る世界一周旅行の企画。ナイル川クルーズやケニアでの昼夜のサファリツアーなどアクティビティが盛りだくさんで、食事の一部や各地の移動送迎、アクティビティ体験料金も込みというお得なプランです。その他にも米コロラド州での「断崖絶壁でのキャンプ」や、ケニアでの「戦士と一緒にライオンを追跡」、ヨルダンでの「古代の謎を巡る旅」などユニークなプランを提供しています。

Airbnbアドベンチャー【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/s/adventures

Airbnbアドベンチャー【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/s/adventures

アニマル体験

ゲストが動物を飼育するホストと交流するというカテゴリです。ゲストが動物をより深く理解できるよう設立された本カテゴリは、1,000件を超える体験を300種類以上の動物と専門家が共同でホストしています。「Airbnb動物福祉ポリシー」を設定し、野生動物への直接の接触禁止や海洋哺乳類の捕獲の厳禁などを定めています。イギリス・ローモンド湖での「お茶目な羊とお茶会」やアイスランド・スダヴィクでの「ホッキョクギツネを探しに」、南アフリカ・ケープタウンでの「ケープタウンで究極の野鳥観察」など、その土地の特徴を活かしたプランが提供されています。

Airbnbアニマル【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences%2FKG%2FTag%3A510

Airbnbアニマル【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences%2FKG%2FTag%3A510

ヘリテージ旅行

遺伝子検査を専門とする23andMeと提携した「ヘリテージ旅行」も話題です。ゲストが自分のルーツを辿る旅行のことで、23andMeでDNA検査を行ない、その結果に基づいて先祖の故郷へ旅するプランを提案します。アメリカでは2人に1人が自分のルーツとなる国に訪れたことがあるとされており、欧米ではヘリテージ旅行の人気が高まっています。Airbnbのヘリテージ旅行は2014年から2019年までで500%の成長を見せており、この分野に大きな期待が寄せられています。

Airbnb×23andMe【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/d/heritagetravel

Airbnb×23andMe【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/d/heritagetravel

このように「Airbnb Experience」は有名な観光地だけを巡る従来の典型的な観光ツアーとは異なり、その街に住む人々による手づくりの「リアルな体験」をすることができるため、人気が高まっています。2016年のリリース以来、世界1,000都市で4,000件を超えるエクスペリエンスサービスが展開され、一部の都市では宿泊先の予約者の10%以上が同サービスを利用しているといわれています。

宿泊にとらわれない、異業種連携を進めるAirbnb

「Airbnb Experience」をはじめとして宿泊だけではなく、移動やアクティビティを含めて旅を提供するAirbnbは、日本でもさまざまな企業や自治体との連携を進めています。

航空業界

全日本空輸株式会社(ANA)は、Airbnbと共同で「ANA|Airbnb 暮らすように旅しよう」というWebサイトを立ち上げ、京町家や国内リゾート、農業体験のプランを提案しています。ANAマイレージ会員がサイト経由で申し込んだ場合、マイレージとAirbnbクーポンが提供されるため、通常価格よりもお得に楽しむことができるのです。

ANA|Airbnb 暮らすように旅しよう【出典】ANAサイトより【URL】https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/special-info/ana-airbnb-campaign/

ANA|Airbnb 暮らすように旅しよう【出典】ANAサイトより【URL】https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/special-info/ana-airbnb-campaign/

自治体

地方自治体にとっては、大型イベント時の宿泊施設不足の解決や観光客誘致の手段としてAirbnbの活用がとても有効です。東大阪市では、「ラグビーワールドカップ2019」の開催に伴い、Airbnbと連携して一般家庭の空き部屋を提供する「イベント民泊」を実施しました。また、大会期間中に紙漉き(かみすき)やお饅頭づくりなどの体験プログラムを提供し、ゲストがゆっくり街に滞在して楽しんでもらう工夫をしています。同じくラグビーワールドカップの開催地である神戸市も西区北区に広がる農村で「農村ホームステイ」を行ないました。農村にありながら都会的な暮らしをする「里山暮らし」や農業体験で地域の魅力を発信しています。Airbnb設立のきっかけとなった自室の居間の貸し出しも、現地で行なわれたデザインカンファレンスの参加者を狙って提供されました。イベント民泊は“Airbnbの原点”といえるでしょう。

教育機関

京都造形芸術大学との連携は、クリエイターの作品や活動を知ってもらうことを狙いとしています。同大学の学生や卒業生の芸術作品をホストの家に飾ることで、ゲストとの芸術的な交流が生まれることが期待されています。創業者の2人も美大の出身であり、Airbnbのコミュニティの中核には映画、ビジュアルアーツなどの分野で働く人がいます。こうした取り組みはクリエイティブなコミュニティをサポートするものになるでしょう。

民泊市場の網羅を狙うAirbnb

このようにAirbnbは企業や自治体との連携を進めるほか、同業の民泊仲介サービスや、民泊運営代行などの付随するサービスを買収し、そのシェアを拡大してきました。民泊仲介最大手としての地位を築いた今、ニッチなユーザーニーズへの対応を進めています。

これまでAirbnbはゲストにとってはホテルや旅館ほどのサービスはなくとも、安価に宿泊できる手段として認知されてきました。

しかしゲストのなかには高級感のあるプライベート空間のなかで過ごしたいというニーズもあります。また従来の旅館やホテルと異なり、Airbnbはホストによる民泊運営となるためサービスの質が一定ではないという課題もあります。ホストには宿泊業の運営や集客のノウハウがないため、ゲストの期待とのミスマッチが発生しているのです。

そこでAirbnbは、2019年6月に高級宿泊サービス「Airbnb Luxe」を正式ローンチしました。「Airbnb Luxe」では300点以上の審査項目をクリアした、都会のハイエンドな高級物件からリゾート地までさまざまな高級物件に宿泊することができます。

Airbnb Luxe【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/luxury

Airbnb Luxe【出典】Airbnbサイトより【URL】https://www.airbnb.jp/luxury

拡大し続けるAirbnbの今後

これまで遊休不動産の活用の一手段として営まれていたAirbnb。しかし今、高級宿泊サービスやAirbnb用の不動産を新たに展開するなどしており、もはや民泊のサービスというレベルを超えはじめています。デジタルトランスフォーメーションで、セクター(業界)の隙間が埋まり、融合しあう社会になりつつある今、同社は旅を通じたサービスを横展開することで、領域を拡大しつづけています。1つのサービスを成功させて、そのサービスをベースに関わり合うセクター(業界)を見つけて、チャレンジをしていくスキームは、Uberなど他のテック企業でも見受けられ、一つの大きな潮流となっていきそうです。