“究極の不動産テック”「スマートシティ」って何?

- 「スマートシティ」はスマートホームやスマートハウスの先にある未来

- 国内のスマートシティプロジェクトの現状

- オープンイノベーションの場としても注目されている

はじめに

近年、IoT(Internet of Things)やビッグデータ、AI(人工知能)といった先端テクノロジーをまちづくりに活用することで、エネルギー不足や交通渋滞等、都市が抱えるさまざまな課題の解決を図る「スマートシティ」が多くの関心を集めています。日本でも各地で「スマートシティ」実現に向けた取り組みが進められており、大手不動産会社もこれを積極的に支援しています。

「まちづくり」というと、大きな枠組みに感じられるかもしれませんが、「まち」とは言わば不動産の集合体です。つまり、まち全体をテクノロジーによって最適化するスマートシティとは、スマートハウスやスマートホーム、スマートビルの集合体としての側面を持ち合わせていると捉えることもできます。

スマートシティは、デベロッパーや一部の大手不動産会社だけでなく、不動産業界全体と密接に関係しています。不動産業界や不動産テック市場の未来を見据えるためにも、言わば「究極の不動産テック」とも言えるスマートシティについて、日本における最新事情を押さえておきましょう。

「スマートシティ」とは

そもそも「スマートシティ」とは何でしょうか。国土交通省都市局は、「都市の抱える諸課題に対して、ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・運営等)が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市または地区」を「スマートシティ」と定義しています。

「持続可能な都市」とは、今の私たちにとっての利便性を追求しつつ、将来の世代が不自由なく暮らしていけるよう、地球環境に配慮して開発が進められている都市を指します。これを様々なテクノロジーを駆使することで実現しようというのがスマートシティなのです。

2019年2月18日にIT専門調査会社のIDC Japanが発表した「2018年国内スマートシティ関連IT市場の展望」によると、スマートシティ関連IT市場の支出額について、2018年における世界での総支出額は810億米ドル、2022年には1,580億米ドルに達すると予測。そして国内の同市場については、2018年は4,623億円、2018~2022年の年間平均成長率は21.2%で、2022年の市場規模は9,964億円になるとの予測が発表されています。

さらに、IDCが2018年11月に国内企業や官公庁554社を対象に行ったスマートシティ関連IT投資に関するアンケート調査では、60%を超える企業や官公庁がその取り組みに向けた企画を開始している、もしくは実際にプロジェクトを実行していると回答しており、スマートシティ関連ITの予算も2020年に向けて増加傾向であることが判明しています。

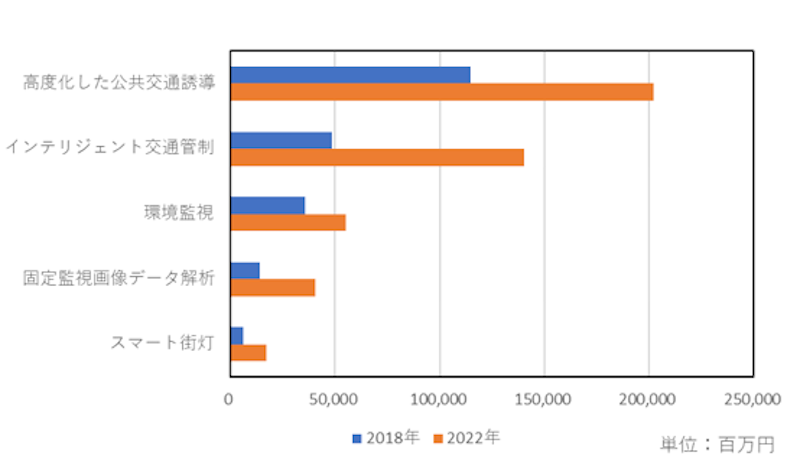

また同社は、国内のスマートシティ関連IT市場の支出額上位5つのユースケースは、高度化した公共交通誘導、インテリジェント交通管制、固定監視画像データ解析、環境監視、スマート街灯と予測しています。

・参考資料

国内スマートシティ関連IT市場規模予測(上位5つのユースケース): 2018年および2022年

国内スマートシティ関連IT市場規模予測(上位5つのユースケース): 2018年および2022年

国内スマートシティ関連IT市場規模予測(上位5つのユースケース): 2018年および2022年

【出典】IDC Japan サイトより:【URL】https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44861419

SUMAVEでは以前、人の歩行による運動エネルギーを電力に変換する「発電タイル」を開発したイギリスのスタートアップを取り上げましたが、こうした技術も未来のスマートシティの根幹を支えるものとして期待されています。

日本は海外に比べて住宅のスマートホーム化が遅れていると言われることがありますが、現在住宅という「個」の最適化と、まちという「全体」の最適化が同時並行で行われている最中ということができそうです。

テクノロジーが集結する街”から予測する、スマートハウスの「その先」は

実現に向けて、自治体や企業が様々な取り組みを進めるスマートシティ。前項で引用したIDC Japanのレポートでは5つのユースケースが挙げられていましたが、実際に用いられている技術について、もう少し具体的に見ていきましょう。

国内で進められているスマートシティプロジェクトはいくつか存在しますが、今回は三井不動産が携わっている「柏の葉スマートシティ」と「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン(以下、FujisawaSST)」の取り組みを見ていきましょう。

柏の葉スマートシティ

つくばエクスプレスの「柏の葉キャンパス駅」周辺エリアに位置する柏の葉スマートシティは、様々な社会課題の解決を加速するための開かれたプラットフォームを目指して、「公・民・学」の連携をベースにした開発が進められています。

日本が抱える社会課題の中でも、柏の葉スマートシティは以下の3つの課題の解決を、街づくりのテーマに掲げています。(参考元:柏の葉スマートシティサイト)

①環境への取り組み(環境共生都市):柏の葉ならではの豊かな自然環境を地域資源として活かしながら、「省エネ・創エネ・蓄エネ」や次世代交通システム、緑化プログラムなどの整備を通じて、災害時にもライフラインを確保し、人と環境が共存していける未来型の環境共生都市を目指しています。

②新産業への取り組み(新産業創造都市):さまざまな学術・研究機関やインキュベーション施設が集まるつくばエクスプレス沿線という柏の葉のポテンシャルを活かし、あらゆる視点から新産業の芽を育て、応援することで、日本経済の発展と活性化に貢献することを目標にしています。

③健康への取り組み(健康長寿都市):学術機関や市民の多彩な活動を通じて、住み慣れた土地で安心して健康的な生活を営める上に、退職者も能力や知見を活かした社会参画の機会が得られる、超高齢化社会に対応した街づくりを目指しています。

柏の葉スマートシティ サイト【出典】柏の葉スマートシティ サイトより:【URL】https://www.kashiwanoha-smartcity.com/

特に、①の環境に関する取り組みは、多くのスマートシティプロジェクトで最重視されるところです。柏の葉スマートシティではどのような取り組みが行われているのでしょうか。

柏の葉スマートシティでは、非常時の防災力強化はもちろん、平常時も街全体の電力を効率よく使うため、各地域に太陽光発電や蓄電池などの設備を分散配置して、平日は商業施設からオフィス棟へ電気を共有し、休日はオフィス棟から商業施設へ電気を供給できる仕組みを確立。こうした取り組みにより、柏の葉スマートシティは約26%の電力ピークカットに成功しています。

電力会社による既存のエネルギーインフラや再生エネルギー・蓄電施設と、住宅や商業施設、オフィスビル等を自営の送電線網で結び、「AEMS」というエリアエネルギ―管理システムで一括管理できるようにすることで、状況に応じて各施設間でエネルギーを融通し合うことを可能にしているのです。

また、スマートシティの中心機能が集約されている「パークアクシス柏の葉」には、スマートハウスでもお馴染みの「HEMS(Homeエネルギー管理システム)」が導入されています。HEMSは各家庭で使用されるエネルギーを「見える化」することで、住民の省エネ意識や環境への配慮を促すシステムですが、日本では導入費用の高さ等を理由になかなか普及が進んでいません。今後は各家庭で個別に導入していくものではなく、街の機能の1つとして、建物や住宅に標準装備されるようになっていくのかもしれません。

Fujisawaサスティナブル・スマートタウン(FujisawaSST)

一方、神奈川県藤沢市に位置するFujisawaSSTは「生きるエネルギーがうまれる街」をコンセプトに、「技術起点」ではなく「人」を中心に据えた「くらし起点」での街づくりが行われているのが特徴です。自然の恵みを取り入れた「エコで快適」かつ「安心・安全」な生活が持続する街の実現を目指して、「くらし起点」の5つのサービスが展開されています。(参考元:FujisawaSST サイト)

①Energy(エネルギー)サービス:自然のエネルギーと「創エネ・蓄エネ・省エネ」などの先進技術のハイブリッドによって、自産自消のエネルギーマネジメントを実現。

②Security(セキュリティ)サービス:「バーチャル・ゲーテッドタウン」という新しいセキュリティサービスで、安心・安全なくらしを実現。

③Mobility(モビリティ)サービス:車に乗らない人もアクティブになり、乗る人もよりエコに移動できる「トータル・モビリティライフ」を実現。

④Wellness(ウェルネス)サービス:日常の生活の中で街に関わる全ての人が触れ合いながら健やかになれるくらしを提供。

⑤Community(コミュニティ)サービス:ポータルサイトで必要な情報をワンストップで提供。人と人・人と街がつながり合えるコミュニティライフを実現。

FujisawaSST サイト【出典】FujisawaSST サイトより:【URL】https://fujisawasst.com/JP/

ここでは、②の「Securityサービス」に注目してみましょう。Fujisawa SSTでは街の安全性を高める手法として、遮断機や門扉を設けて車や歩行者を厳格に制限する「ゲーテッドタウン」スタイルではなく、ゲートや柵で街を閉ざすことなく、見守りカメラやセンサー付きの街路灯といった設備を効果的に配置し、システムで連動させることで今まで以上の安全性を確保する「バーチャル・ゲーテッドタウン」というセキュリティシステムを確立しています。

夜間、誰もいない時は照度を落とし、人や車が近付くとセンサーで感知して2~3歩先までを照らす「センサー付きLED道路灯」や「センサー付きLED街路灯」、見守りカメラは無線で連動しているので、夜であっても常に明るい中を移動できる仕組みです。

街の出入り口や公共の建物、公園の陰、大通りの交差点などを中心に約50台もの「見守りカメラ」と照明を配置し、「セキュリティ・コンシェルジュ」という「人」による巡回も併せることで、いわば見えない柵を作りあげているのです。

また、FujisawaSSTでは街の出入り口を限定することで侵入者を未然に防ぐ「空間」レベルのセキュリティに加え、上で挙げたような見守りカメラや照明による「街」のセキュリティ、そして侵入検知や火災検知、非常通報をはじめとした「家」単位のホームセキュリティも装備しています。さらに人による巡回サービスを行うことで、死角のない万全なセキュリティ体制を整えています。スマートロックや防犯カメラ、各種センサー等、物件単位で防犯対策のために導入できる「不動産テック」製品やサービスは多々ありますが、今後は街全体の防犯システムと連携できるように最適化されていくのでしょう。

「共創」の場としてのスマートシティ

スマートシティで進められている取り組みを見ると、現在スマートホームやスマートハウスで活用されている、個人の暮らしを最適化するための「不動産テック」製品やサービスは、今後は街全体の利便性を高めるためのシステムに組み込まれていく、と予測することができます。「個」の最適化から「全体」の最適化への移り変わりは、人々の価値観が「所有」から「共有」へとシフトしていることとも無関係ではないでしょう。

ビジネスの世界でも企業や団体、大学といった組織の枠を乗り込えて新たな価値を生み出そうとする「オープンイノベーション」が盛んに行われていますが、スマートシティは住民や企業、大学が一体となって新技術や製品の創出を試みる、共創の「実験室」的な場としても注目されています。

例えば、前項で取り上げた柏の葉スマートシティは、街づくりのコンセプトの1つに「新産業創造への取り組み」を掲げ、ベンチャー支援の専門家によるサポートや国内外の起業家などとのネットワークにより、新規事業や研究領域の開拓を進めるために「KOIL(柏の葉オープンイノベーションラボ)」という施設を用意しています。

また、2018年6月5日には柏市、柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)、ドローンワークス、三井不動産によって「柏の葉IoTビジネス共創ラボ」の設立が発表されました。これは、企業や地方自治体、教育機関などさまざまな参画企業や団体と共に、「柏の葉キャンパス」エリアをはじめとしたつくばエクスプレス沿線エリア一帯に構築されたIoT実証フィールド環境を活用して、柏市を中心とした近隣地域へのIoTの普及や活用、IoT関連ビジネスの機会創出を試みる取り組みです。ここでの実証実験や情報共有が、柏の葉キャンパスにおけるまちの課題解決につながると期待されています。

こうした取り組みは各地で行われており、2017年10月に香川県高松市でのスマートシティ実現を目的に創設された「スマートシティたかまつ推進協議会」も、協議会自体がオープンイノベーション実現の場であるとした上で、「スマートシティたかまつ」実現に向けた取り組みを進めています。

1つの街をつくるには、自治体やデベロッパー、建設会社や地元企業等、数えきれない程多くの組織・団体が関わっています。そこへ加えて、スマートシティを実現するにはさまざまなサービス事業者や技術を持つ企業、研究機関等との連携が不可欠です。スマートシティがオープンイノベーションを行いやすい場所として注目されるのは、スマートシティの成り立ちと深く関わっていると言えるのではないでしょうか。

まとめ

スマートシティは、スマートホームやスマートハウスの地続きにある未来です。既に数年前から各地で大規模なプロジェクトが進められており、この動きは全国へと広がっていくでしょう。

今はまだ、スマートホームやスマートハウスを実現するためのIoTやHEMSといったテクノロジーは、多くの消費者にとって必要不可欠なものではないかもしれません。しかし、今住んでいる街のスマート化が進み、街の公共システムや設備との連携が進んでいけば、そこで心地よく暮らすためには欠かせない技術になっていくのではないでしょうか。

住まいやオフィスという「個」の最適化から「全体」の最適化を考える。反対に、「スマートシティ」という「全体」の最適化から「個」の最適化を考える。双方の視点を行き来することによって、今後の不動産テック市場の展望や、既存の「不動産テック」技術の新たな活用法が見えてくるかもしれません。