日本の「透明度」は16位! 世界の不動産テック採用事情と透明度比較

- 世界の不動産業界関係者が注目する「グローバル不動産透明度インデックス」最新版が公開された。

- 最新版からは、不動産テックの普及率も透明度に大きく関係する要素として取り上げられている。日本は他の透明度「高」「中高」の国と比べ、不動産テックの普及が進んでいない。

- 国内では不動産テック協会が業界の透明度改善のため、「不動産共通ID」整備に動いている。より多くの関係者や国を巻き込み、今後の透明度改善につながる大きな一歩となるのでは。

「グローバル不動産透明度インデックス」最新版発表!

2020年9月10日、総合不動産サービス大手のJLLとラサール インベストメント マネージメント(以下、ラサール)が、「2020年版グローバル不動産透明度インデックス」(※)を発表しました。

「グローバル不動産透明度インデックス(GRETI)」は、JLLとラサールが世界の不動産市場に関する情報を収集し、各市場の透明度を数値化した独自の調査レポート。1999年から定期的に作成されてきた同レポートの最新版となる2020年版では、99の国と地域、163都市圏が調査対象となっています。

今回は、世界中の不動産関係者が注目するこのレポートをもとに、日本の不動産市場の透明度や、不動産テックとの関係について見ていきましょう。

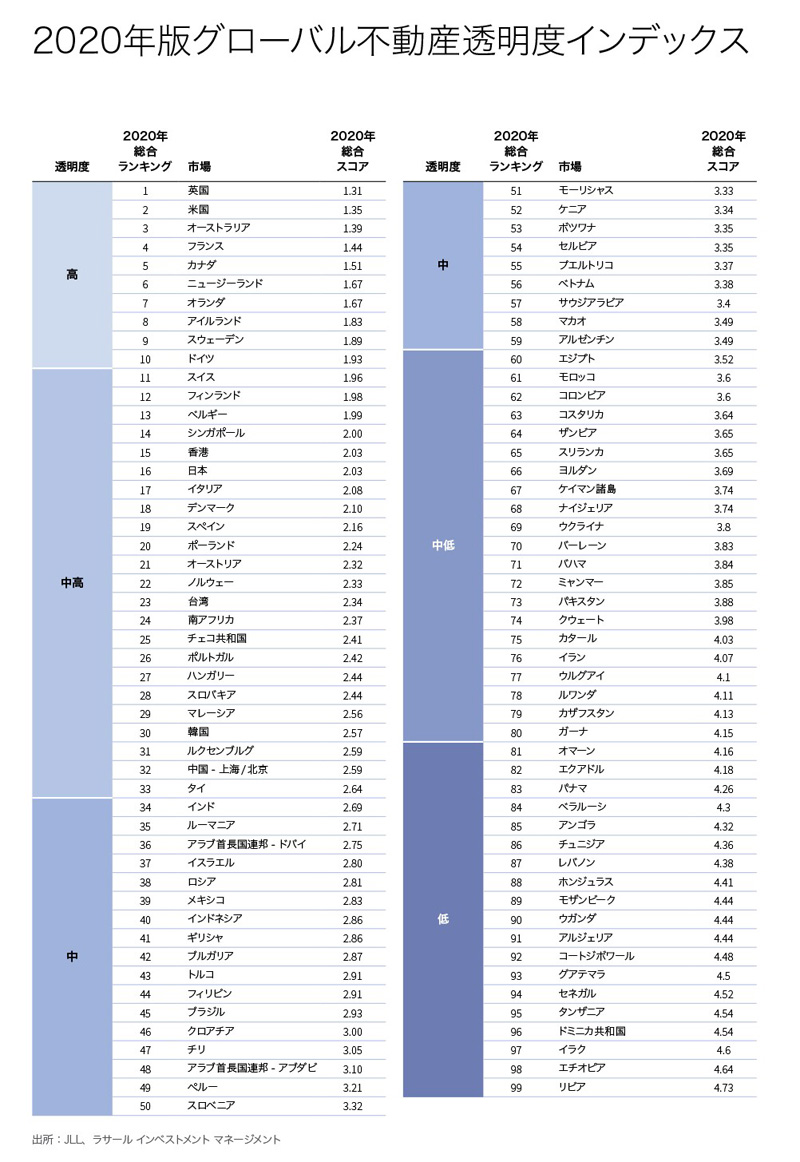

まず、調査対象地域を透明度順に並べた「2020年総合ランキング」を見ると、日本は16位。前回の2018年版の14位から後退しましたが、透明度「中高」の上位をキープ。同じく「中高」に位置するシンガポールや香港と共に、アジア太平洋地域をけん引する存在であると評価されています。

「2020年版グローバル不動産透明度インデックス」2020年総合ランキング【出典】ジョーンズ ラング ラサール株式会社のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000006263.html

「2020年版グローバル不動産透明度インデックス」2020年総合ランキング【出典】ジョーンズ ラング ラサール株式会社のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000006263.html

日本は特に、「CASBEE(建築環境総合性能評価システム)」や「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」など、サステナビリティ(持続可能性)における透明度で高い評価を得ています。

サステナビリティは、調査対象国全体でも2018年以来最も大きく進歩した要素です。「SDGs」という言葉も普及してきていますが、企業の社会責任やサステナブルな建造環境の必要性が認識されたことで、不動産業界でもESG(環境・社会・ガバナンスの頭文字)への配慮が広がってきていることの表れなのでしょう。

一方で、日本が他の透明度「高」「中高」の国に比べ、後れを取っている部分があります。それこそが、不動産テックの採用や、デジタルツールの導入という分野です。

※ 出典:ジョーンズ ラング ラサール株式会社『2020年版グローバル不動産透明度インデックス』(2020年9月10日発表)

透明度「高」の国は「不動産テック採用スコア」も高い! 新興市場も盛り上がる中、日本は?

不動産透明度インデックスは、透明度に関係する210項目を定量的データとアンケート調査をもとに検証、数値化したもの。2020年版からは、不動産テックも新たな項目として追加されました。

レポートには、政府の取り組みや技術的ソリューションの普及等も含め、不動産テックがその市場にどれだけ普及しているかを数値に示した「市場別不動産テック採用スコア(以下、不動産テック採用スコア)」と、その上位国も記されています。上位5ヵ国は、1位から順にフランス、オランダ、韓国、オーストラリア、英国です。残念ながら、日本は上位20ヵ国に入っていません。

他の透明度「高」と評価されている市場(フランス、オランダ、オーストラリア、英国、カナダ、米国、ニュージーランド、アイルランド、ドイツなど)や、アジア太平洋地域の高所得市場(韓国、シンガポール、香港)を見ると、透明度同様に不動産テック採用スコアも高くなっており、不動産テックの普及は透明度の改善にも貢献していると考えられます。しかし、透明度「高」入りも目前と評価されているはずの日本では、不動産テックがあまり普及していないと見なされているようです。

この点はレポート内でも指摘があり、日本の「非製造業分野でのテクノロジー採用に関する課題を反映していると思われる」と分析されています。言い方を変えると、日本は他の透明度「高」「中高」の国々に比べ、不動産テックの普及による透明度改善の余地が残されているということでもありますね。

さらに、不動産テック採用スコアをよく見ると、透明度「高」「中高」の市場だけでなく、新興市場も上位につけていることが分かります。具体的には、インド(不動産テック採用スコア13位)や南アフリカ(同16位)、ブラジル(同17位)、中国(同19位)といった大規模な新興市場が上位20位以内にランクインしています。JLLはこれらの新興市場について、「伝統的なデータソースや取引プロセスが確立されていない市場では不動産テックによる改善を示唆している」と分析し、期待を寄せていることが分かります。このように、テクノロジーと「共に」急成長している新興市場の行方も気になるところです。

世界で最も採用されている不動産テックは? コロナ禍が不動産テック採用率・透明度向上に影響か

日本だけでなく世界的にも、不動産業界は他の業界と比べてデジタル化が遅れているとされてきましたが、近年状況は大きく変わってきています。プラットフォームやデジタルツールの普及、収集・アクセス・解析できるビッグデータの拡大が不動産透明度の改善に大きく貢献しているのは周知の通り。世界では、2018年版の透明度インデックス発表から最新版発表までのわずか2年間で、1,400社近くもの不動産に特化した非上場テクノロジー系スタートアップ企業が設立され、169億米ドル近い資金調達が行われたそうです。

一口に不動産テックと言ってもさまざまな性質のものが考えられますが、今世界で普及しているのはどういった種類のものなのでしょうか。不動産透明度インデックスによると、最も広く採用されているのは「物件掲載ウェブサイト」。エジプトやナイジェリア、ガーナ、アルゼンチン等、今はまだ透明度が低い一部市場でも採用されているそうです。取引プロセスの無駄を減らし、価格の透明性を提供することで、消費者と売り手の双方に付加価値をもたらすツールであり、日本でも住宅の賃借人や買い手の多くが、取引の起点として活用しています。

以降は採用率の高い順に「不動産管理」、「建設技術」、「スマートビル」、「生産性/プロセス管理」、「可視化ツール」と続きます。中でも、いわゆる「建設テック」とも呼ばれる「建設技術」や「スマートビル」は、センサーや施設管理の自動化が透明度の低い市場にも広がりつつあるようです。反対に「ビッグデータ」や「自動鑑定」、「オンライン取引ツール」等、複雑な技術が用いられているものほど採用率が低くなっています。

レポートでは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大により健康やモビリティ、スペース利用についての活動追跡のための正確なデータが必要となったことで、デジタル化が加速し、テクノロジー利用によるイノベーションを促進している点についても触れられています。国内でも、位置情報分析データを扱うスタートアップ企業が、店舗や地域の移動者データを公開したりといった動きが見られていますが、JLLはこうした「新たな種類の非標準的、高頻度のデータ収集・発信を加速させ、これがほぼリアルタイムで実行される」ことが、透明度を新たな水準へと引き上げている、と分析しています。

コロナ禍を受け、日本の不動産市場もデジタル化に向けて舵を切りはじめています。次回の調査では、日本の不動産テック採用スコアも新興市場に負けないくらい大きく改善すると期待したいですね。

期待のかかる「不動産共通ID」。国内で進む「透明度」改善のための取り組み

さて、「グローバル不動産透明度インデックス」内の不動産テックに関する指摘の中で、もう一つ注目したいポイントがあります。それは近年、「各国政府による不動産テックに関する取り組みが増加している」という点。日本国内でも「不動産統合データベース」や「全国版空き家・空き地バンク」など、国が不動産テックを活用して諸問題の解決に取り組もうとする動きが見られていますね。

ところが、レポートを詳しく見ていくと、サービスの改善や政府のデータ利用を向上する方法について、民間企業との対話に積極的な国はいくつか見られるものの、現時点で構造的な取り組みができている国は少数にとどまるそうです。数少ない「最善の例」の一つとして挙げられているのが、イギリスの「Digital Street」プログラム。イギリス政府が管理する土地登記所(HM Land Registry)が進めるプロジェクトで、土地管理にブロックチェーンを導入したことで注目を集めました。政府がどのような支援が可能であるかについて、業界とワークショップやディスカッションの場を設け、リサーチプログラムを実施して地方自治体によるデジタル不動産ソリューションの試みに資金提供しているそうです。

確かに、日本でも不動産テックの有用性が広く認められるようになってきてはいるものの、イギリスのように戦略的な取り組みができているかというと、疑問が残ります。「不動産統合データベース」についてもまだ本格運用はされていませんし、政府はまだ不動産テックの活用や不動産情報のオープンデータ化について及び腰、というのが現状なのかもしれません。

そんな中期待されているのが、不動産テック協会が地図サービス等を展開するGeoloniaと合同で進めている「不動産情報の共通ID」付与への取り組みです。これは、Geoloniaの地図データを基に、全国の建物や土地に共通のIDを割り振っていくことで、不動産テック協会の加盟企業同士が、情報を連携しやすくなるというもの。

例えば、これまで各社が個別に持っていた賃料や空き室率等の情報を、会社やサービスの別なく閲覧・活用できるようになります。同協会は、2021年中に加盟企業が情報を連携できるようにしていくと発表しており、2020年8月5日には取り組みの一環として、日本全国の住所マスターデータを誰でも無料で利用できるオープンデータとして公開しています。

日本の住所には特殊な表記も多く、「3丁目」と「三丁目」等、数字や漢字で表記が異なる場合もあり、コンピュータで処理するデータとして扱いにくいという特徴があります。これを正しい表記で網羅したのが住所マスターデータです。このデータには日本の住所が町庁目まで網羅されているほか、緯度や経度の情報も含まれています。これを使えば、顧客情報などを位置情報の観点から分析することも可能になるというわけです。

しかし、これまで住所マスターデータは数百万円と高価で、個人や中小企業が利用するのは困難。またジオコーディング(住所や地名を緯度経度といった地理座標に変換すること)を行う際に制約がある等、住所マスターデータは利活用が難しい状況にありました。

それが今回のオープンデータ化によって、利用者は自身が持つ住所データを有効活用できるようになりました。不動産テック協会はこのデータを用いて不動産IDを整備することで、不動産取引における企業間での情報連携やデータ連携を実現していくことを表明しています。

不動産テック協会とGeoloniaによる「不動産ID」整備への取り組みに期待【出典】株式会社Geoloniaのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000060265.html

不動産テック協会とGeoloniaによる「不動産ID」整備への取り組みに期待【出典】株式会社Geoloniaのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000060265.html

2020年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」にも「不動産IDとしての不動産登記簿のIDの活用、その他の不動産関連データベースとの連携や、不動産登記情報、過去の取引履歴、インフラの整備状況、法令制限等、既存の不動産関連データの整備を進めるため、民間事業者によるデータ連携が進むよう、国土交通省が主体的に各取組を進め、関係府省との連携を図る」との記載(※)があります。

現状、政府主導の取り組みは遅々として進まないものもある中で、100社以上が加盟する不動産テック協会がリーダーシップをとって「全不動産のID化」、そしてオープンデータの利活用に取り組んでいくことで、政府側の協力も得られるのではないでしょうか。

不動産業界の透明度改善にはデータのオープン化、集約、整備が必須。各省庁や企業が個別に保有しているデータを一元化する必要があります。業界内で影響力を持つ団体や企業が自発的に取り組みを進めていくことで、より多くの業界関係者や国の協力を巻き込み、透明度改善につながると大いに期待したいですね。

※出典:内閣府「規制改革実施計画」(2020年7月17日閣議決定)