【X-Tech】位置情報データで何ができる? 知っておきたい「ロケーションテック」

- 位置情報の収集・分析・活用を行う「ロケーションテック」のカオスマップが公開された。

- 対応機器の長寿命化や導入コスト低減、汎用性の高いプラットフォームの登場により、ビーコンを活用したOMO施策に注目が集まっている。

- 位置情報=オフラインでの行動データをあらゆるデータと共に分析できるようになれば、消費者が購買に向けた行動を起こす前に、企業から適切な提案をすることも可能になるのではないか。

位置情報データって何? コロナ禍でニーズ急増中

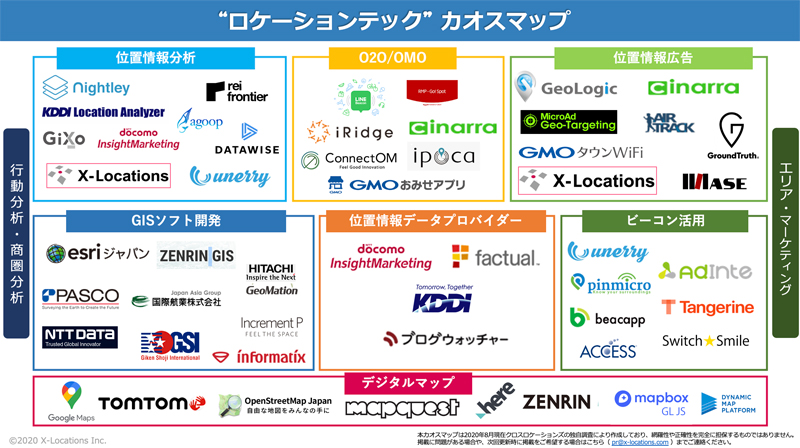

2020年8月17日、位置情報ビッグデータ解析・活用を行うクロスロケーションズが、位置情報データの活用技術を主軸にビジネスを行う業種分類・企業をまとめた「ロケーションテック カオスマップ」を公開しました。

同社によると、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響により、位置情報データを活用し、都市の人出や混雑状況、店舗商圏の変化などが誰でも確認できるなど、人々の生活に身近な活用方法が増加。しかし、急激な拡大と多様な活用が可能な業界であることから、地理・位置情報業界に関する網羅的な情報は乏しく、位置情報データ・サービスの利用者は何を利用すればわからない状態となっていたそうです。この状況を打開するため、カオスマップが作られました。

ロケーションテック カオスマップ【出典】クロスロケーションズ株式会社のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000037476.html

ロケーションテック カオスマップ【出典】クロスロケーションズ株式会社のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000037476.html

位置情報とは、GPS(Global Positioning System)や携帯電話の基地局などを利用して取得する、人や物の位置に関する情報のことです。スマートシティやスーパーシティ、デジタルツインといった、テクノロジーを駆使した都市づくりにも活用されていますが、これを利用したサービスというと、多くの人が真っ先に思い浮かべるのはいわゆる「ナビ」ではないでしょうか。カーナビやスマートフォンの地図アプリなど、地図情報と現在地情報を利用し、目的地までの経路を案内してくれる機能・サービスです。最も身近な位置情報活用例といえるでしょう。大ヒットした「Pokémon GO」を思い浮かべる人もいるかもしれませんね。

地図情報の上に文字や画像を重ね合わせて表示することで、位置情報に基づくさまざまなデータを視覚的に分かりやすく表現する「GIS(Geographic Information System、地理情報システム)」も、多様なビジネスで活用されているため、イメージしやすいでしょう。

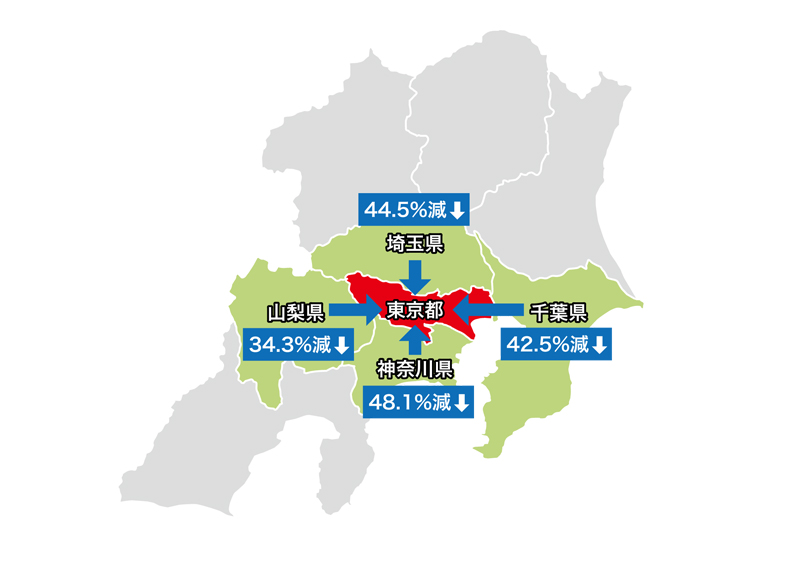

また、最近ではナビやゲームだけでなく、先に触れた通り、コロナ対策に位置情報を活用しようという動きが活発化しています。例えば、リアル行動データプラットフォームを展開するunerryは、自社が保有する人の位置や動きに関する情報である人流ビッグデータをAI解析することにより、2020年3月28日・29日に東京都知事が呼び掛けた「外出自粛」及び「隣接4県(神奈川、千葉、埼玉、山梨)からの移動自粛要請」の影響を調査。下図の通り、自粛要請は移動者数の減少に一定の効果があったことを発表しています。このようにコロナ禍の影響を受け、人流や人の密集度合いなどのデータを公開する企業も増えてきています。

東京都内へ他県から来訪する割合の変化(28日・29日とその前週の比較)。隣接4県全てからの流入が大きく減少していることが分かる【出典】株式会社unerryのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000016301.html

東京都内へ他県から来訪する割合の変化(28日・29日とその前週の比較)。隣接4県全てからの流入が大きく減少していることが分かる【出典】株式会社unerryのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000016301.html

また個人でも、AppleやGoogleのAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)を元に開発され、厚生労働省が提供している「新型コロナウイルス接触確認アプリ(以下、COCOA)」を利用している、という人もいると思います。利用に際し、Android版は端末の位置情報設定をオンにする必要がある(Android11では不要)ことからも誤解が広がっているようですが、COCOAはGPSではなく、スマートフォンのBluetooth機能(近接通信機能)を利用して、陽性者と接触した可能性がある場合に知らせてくれるアプリです。個人の移動を追跡しているのではなく、あくまでも端末同士の距離を測定しているアプリということですね。

COCOAでは上記のように使われていますが、実はこのアプリにも使われているBluetooth Low Energy(BLE)という、低消費電力の無線規格による位置特定技術「Beacon(以下、ビーコン)」は、位置情報業界の中でも注目の領域。以前からあった仕組みではありますが、ここ数年で端末の長寿命化や低価格化により導入や運用のハードルが下がったことで、さらに可能性が広がりつつあるのです。

GPSを使った位置情報技術との違いや、収集したデータの活用トレンドについて詳しく見ていきましょう。

ポイントはOMOとビーコン活用

まずは簡単に、GPSとビーコンの違いを押さえておきましょう。カーナビや地図アプリに利用されている「GPS」は、人工衛星から発信された信号を利用して、現在地を計算するシステム。対する「ビーコン」は、広くは電波を使った位置特定技術のこと。一般的には「Bluetooth Low Energy」を利用し、対応端末からの電波を受信することで、位置を特定する技術を指します。

大きな違いは、電波の発信源とその距離。GPSは衛星からの電波を使うため、屋外では広範囲にわたり利用できますが、屋内など電波が遮られる場所では精度が低くなります。ビーコンはというと、端末同士が電波を送受信できる範囲は数10メートル程度が限界ですが、地下や屋内でも利用可能。さらに誤差は数センチから数10センチ程度と、GPSよりも高い精度で位置を測定することができます。

iPhoneユーザーなら「iBeacon」、Androidなら「Eddystone」という規格がありますが、これらの誕生により、専用端末がなくともスマートフォンをビーコン端末として使える仕組みが整ったことで、ビーコン活用の可能性は一気に広がりました。

代表的なものが「LINE Beacon」です。LINE社が提供するビーコン機能で、スマホのBluetoothと位置情報をオンにしておくことで、自分が今いる場所と連動したメッセージや情報をリアルタイムで受け取ることのできる機能です。例えば、店舗に到着するとそこで利用できるクーポンがもらえたり、ポイントや限定コンテンツを受け取ったりといった機能ですね。ユニクロやローソン他、多くの企業がLINE Beaconを使った位置情報マーケティングを実施しています。店舗限定の広告やクーポンを受け取ったり、キャンペーンに参加したりと、今や「一度もこの仕組みを使ったことがない」という生活者は少ないのではないでしょうか。

LINE Beaconをはじめ、位置情報とユーザー情報(通信会社が保有する携帯電話の契約者属性等)を結び付け、消費者の行動分析を行うエリアマーケティング自体は以前から行われていました。しかし、ここで押さえておきたいのは近年、「OMO(Online Merges with Offline)」型の施策にビーコンを活用しようという動きが活発化しつつある点です。

OMOについては、SUMAVEでもこちらの記事等で度々取り扱っている概念ですが、直訳すると「オンラインとオフラインの融合」。簡単にいうと、オンラインとオフラインとで境界を引くのではなく、2つを融合させながらビジネスを行っていくという考え方です。

これまでは、ビーコンを使ったエリアマーケティングというと、オンライン(=WebサイトやSNS等)からオフライン(=実店舗)へ誘導する「O2O(Online to Offline)」の施策が主流でした。O2OはWebをあくまでも「オフライン」へ誘導させるための一接点と捉えるのに対し、OMOはそもそも「すべてがオンラインでつながっている」という前提のもとに成り立つ考え方。後者の方が現在の「アフターデジタル時代」に適した考え方というわけです。では具体的にどのように活用されているのか、次で見ていきましょう。

位置情報データの分析で「オフライン」での行動が見えてくる

コロナ禍による「密」回避ニーズもあり、消費者のオフラインでの行動データをオンライン上のもののように収集・分析しようという動きは以前にも増して活発化しています。このニーズに対し、位置情報はどのように利用されているのでしょうか?

実店舗の来店者をECサイトにも送客

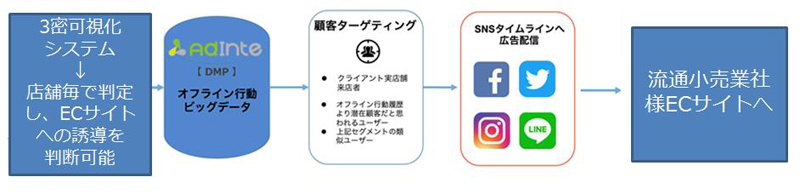

OMOマーケティングのための仕組みとして分かりやすいのが、前掲したカオスマップにも掲載されている株式会社アドインテが2020年6月12に発表した集客ソリューション。

同社が独自開発したIoT端末「AIBeacon」を使った仕組みで、社会的要請に基づき、ソーシャルディスタンスの維持が求められる場合や、店内の混雑状況(3密状態)を可視化・公開した際、状況を見て来店を諦めた顧客や過去に来店実績のある顧客等をオウンドメディア(ECサイト等)へ誘導する、ECサイト集客ソリューションとなっています。

過去の来店実績をもとにリアル to WEB、つまりオフラインからオンラインのEC送客ができるのも特徴で、OMO、O2Oに関わる施策を総合的に実施することが可能。独自の位置情報データを用いた同社のSNS・DSP広告配信プラットフォームでECサイトへのリアルデータの活用を促進させていき、リアル店舗とWeb集客を顧客目線で統合し、流通小売業者の売り上げ最大化、最適化を支援する仕組みです。

【出典】株式会社アドインテのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000007452.html

【出典】株式会社アドインテのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000007452.html

従来のオフライン=実店舗を主とするO2O型の施策では、オンラインでショップのサイトを閲覧した人に対し、自宅や勤務先の近くにある実店舗の広告を配信する等が考えられます。こちらはビーコンを使い、オンラインに比べて収集しづらかったオフラインでの行動データを収集・分析することによって、その時々の状況や顧客ニーズに合うチャネルへの送客を行うことができます。

ビーコン活用が普及していった要因の一つに、年々端末そのものが進化し、電池が長寿命化していった点が挙げられます。同社のセンサー端末「AIBeacon」も、上述したiBeaconに加えWi-Fiに対応することで、対応アプリをインストールしていないスマートフォンからも匿名のアクセス情報を取得できるという特徴を持っています。顧客のプライバシーを保ちつつ、低コストでより多くのオフライン行動データを収集できるようになったことで、意味のあるOMOマーケティングを実施する環境が整ってきているのです。

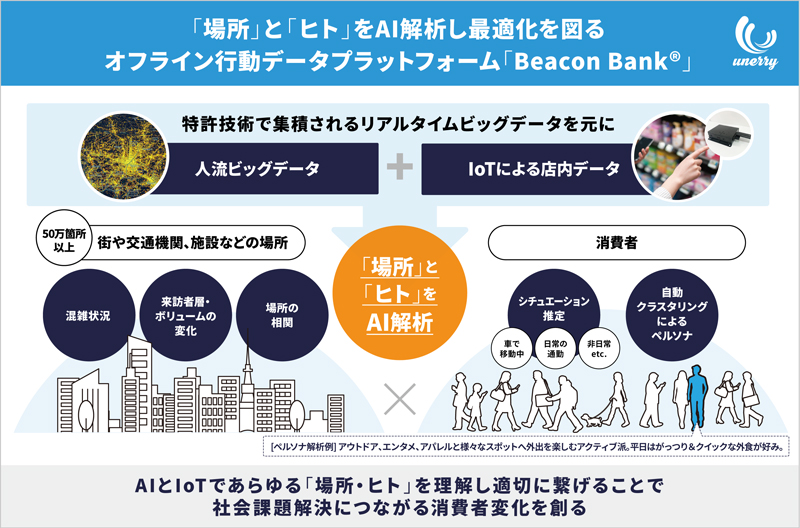

事業者連携による「移動」体験のアップデート

先にも紹介した株式会社unerryは、2020年4月15日に株式会社NTTデータと資本業務提携を締結しています。unerryが持つ、地下街や施設内など広い範囲での人々の行動を見渡せる「オフライン行動ビッグデータ」の活用で、消費者行動の変化を適切に捉え、買い物や旅行などにおける移動をより快適にする新たなサービスを提供するためです。

取り組みの第一弾として、同年6月18日よりアフターコロナの世界における安心・安全な移動を支援するスマートフォンアプリ「おでかけ混雑マップ」の提供を開始。

おでかけ混雑マップアプリの画面イメージ【出典】株式会社unerryのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000016301.html

おでかけ混雑マップアプリの画面イメージ【出典】株式会社unerryのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000016301.html

続く第二弾の取り組みではこれからのCASE(※)・MaaS時代を踏まえ、個人の価値観に合わせて、より効率・合理的な移動体験を提供していくことが発表されています。

こちらでは自動車やバス等で移動する消費者と、飲食店や商業施設・観光地などの目的地サービス事業者をつなぎ、各業界のサービスを一体で提供。さらに人流ビッグデータ等から消費者の好みを理解し、個人に合わせたレコメンドやコンテンツを提供していくとしています。

ユーザー体験(トラベル編)のコンセプトムービー

外部サービスとの接続を試行する移動事業者(自動車OEM、カーシェア、MaaSオペレーター等)にとっては、「ドライバー体験の向上による顧客の囲い込み」・「自動車のメディアとしての新たな収入源の創出」が期待できます。一方、小売・観光・商業施設等のサービス事業者にとっては、「モビリティ・コマースマーケットという新たなマーケットへの参入」・「利用者の行動変容による顧客の取り込み」が期待できるのです。

今後はより多くの移動事業者やサービス事業者との連携を目指し、一部では既に実証実験も開始されているとのことです。目的地までのナビや、プッシュ通知で現在地の最新情報を送るといった機能は目新しいものではありません。しかし、この取り組みのポイントは交通手段やSNS、飲食店や商業施設など、異なる業界のサービスをつなぎ、位置情報と結びつけようとしている点。

移動というオフライン体験と、ナビやSNS、レストランへの予約といったオンライン体験をシームレスにつなぎ、個人の細かい嗜好やその時々のニーズに臨機応変に対応できるサービスを提供しようとしているのです。もちろんサービスの利用者が増えれば増えるほど、移動データにひも付いたオフライン・オンライン双方の多様な行動データが蓄積されていくことになります。包括的なビッグデータを分析することで、限られた店舗や業界の利用者状況だけでは見えてこなかった、思いがけないニーズが見つかる可能性も期待できます。 unerryのオフライン行動データプラットフォーム「Beacon Bank」【出典】株式会社unerryのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000016301.html

unerryのオフライン行動データプラットフォーム「Beacon Bank」【出典】株式会社unerryのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000016301.html

※Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化)の頭文字から成る造語。自動車業界で特に技術革新が進む領域。

位置情報から「引っ越しそうな人」の予測も可能に?

以前こちらの記事でも触れましたが、近年は若者を中心に、自分から検索することで情報収集を行う「プル型」ではなく、自動的にその時必要な情報・興味のある情報が手元に集まってくるような仕組みをつくる「プッシュ型」の「情報引き寄せ」行動を実施する人々が増えています。今回紹介したような、位置情報データを活用したOMO施策は、まさにこうした人々のニーズにも合致します。

今後は旅行一つ取ってみても、自分で明日行く場所の天気を調べるのではなく、SNSとの友人のやり取り等から、スマートフォンアプリが自動で明日の予定を認識。前日に天気や混雑予測を通知してくれるようになるのでしょう。

またunerryとNTTデータの取り組みのように、今後各事業者や業界の連携がさらに進み、あらゆるデータが位置情報=オフラインでの行動データと結びつくようになっていけば、可能性は無限に広がります。

例えば不動産業界でも、「この人は最近よく渋谷駅付近の物件を検索しているな」というデータがある場合、アプリやチャットツール等で似たような物件をレコメンドするのがこれまでのアプローチ方法。これからは、Webで何か物件探しに類する行動を一切していなかったとしても、位置情報による「不動産会社の前で5分ほど立ち止まっていた」という行動データがあれば、見込み顧客が具体的なアクションを起こす前にアプローチできるかもしれません。他のデータと組み合わせて、勤務先やその人がよく行くお店に近い物件情報を提示することも可能でしょう。その人が次に不動産会社前を通りかかった際、店舗前のモニターに興味のありそうな物件情報を表示するといった施策も考えられますね。

ユーザーが「検索」等、引っ越しへの具体的なアクションを起こす前に、より早く、適切な提案をすることができた不動産会社が選ばれるようになるのです。消費者が自発的に行動する前に、勝負はついている――。そんな時代が近づいています。