不動産データの整備・共有・オープン化。その最前線を追う

- 不動産業界は「情報の非対称性」に起因する問題を抱えている

- 情報のオープン化や一元化によって、業界が抱えてきた課題を解決する試みが行われている

- 業界や官民の壁を飛び越えた情報共有によってもたらされる、不動産業界の活性化に期待

はじめに

今、業界問わず「データの利活用」や、特定の情報を誰もが自由に閲覧・二次利用することが可能な形で公開する「オープンデータ化」の重要性が叫ばれるようになっています。不動産業界や不動産テック企業においても、「不動産情報の取り扱い」は特に多くの関心を集める領域ですが、これは不動産業界が抱える「情報の非対称性」という課題に起因します。

今回は、不動産業界におけるデータの利活用に着目。「囲い込み」や「両手取引」といった売買にまつわる関連用語にも触れながら、具体的にどのような点が業界で課題視されてきたのか、改めて振り返ります。不動産テック企業や政府が進める取り組みによって、業界はどう変わろうとしているのでしょうか。

「情報の非対称性」に起因する課題って?

冒頭で触れた通り、日本の不動産業界では長らく「情報の非対称性」が課題とされてきました。なぜなら、これによって不動産会社と消費者との間に存在する大きな情報格差が生まれ、市場に良くない影響を及ぼしているからです。

具体的には、主に売買の場において不動産会社による「両手取引(両手仲介)」や、それを狙った「囲い込み」が引き起こされることなどです。

そこで今回は、この二つの問題について、関連用語の意味を押さえて、解説していきます。

まず、両手取引とは、不動産の売買取引において、1つの仲介会社が売主と買主の双方から仲介手数料を受け取ることです。

売買が成立した際、仲介会社は通常不動産価格の約3%に6万円を加えた金額を、仲介手数料として得ることができます。売主側と買主側、双方に別々の仲介業者がつく「片手取引」の場合、不動産会社はどちらか一方から仲介料を得ることになります。

一方、両手取引の場合、売主と買主に対して、間に入るのは一社となるので、売買が成立した際は売主と買主の双方から仲介手数料を得ることができるのです。

両手取引自体は違法ではありません。特に売主と買主どちらについても広いネットワークを持つ大手不動産会社が間に入る場合、片手取引よりも売主と買主双方にとってスムーズな取引ができるケースも多く見受けられます。

ですが、両手取引は「利益相反」関係が生じるという問題を抱えています。そもそも、売主は不動産をできるだけ高く売りたいものですし、一方の買主は当然、出来る限り安く買いたいと思っています。つまり、両者が求める利益は相反しているわけです。この状態で、ある一社の仲介会社が契約をまとめようとすると、必然的に売主と買主どちらか一方にとって有利であり、残る片方にとっては不利益な契約が結ばれる可能性が高まります。

さらに、できるだけ手数料を多く得たい不動産会社は、両手取引を行うため、意図的に情報を操作して「囲い込み」を行うことがあります。これが特に業界内で大きな問題となっています。

例えば、ある仲介会社Aが売主から不動産の売却を請け負い、その情報をREINS(不動産情報のネットワークシステム)に登録したとします。そして、それを見た別の仲介会社B(買主側)から物件への問い合わせ連絡が入りました。しかし、仲介会社Aは買主も自社で見つけて両手取引を行いたいので、「既に買手が見つかっている」等と理由をつけてB社の連絡に応じませんでした。あくまでも一例ですが、こうした行為を物件の「囲い込み」といいます。

この場合、当然A社は自分たちで買主を見つけるまで、売主に物件への問い合わせがあったことを報告しません。こうした行為が行われた結果、成約まで必要以上に多くの時間を要することもあるでしょう。さらに、売れない状態が長く続けば、売主は不当な値下げに応じざるを得なくなってしまいます。

上で触れた通り、両手取引自体は必ずしも悪ではありません。売主と買主の双方から仲介業務を請け負うのですから、どちらからも手数料を得るのは当然です。

また、片手取引であれば必ず買主と売主双方にとって公平な取引が行われるというわけではありません。片手取引であっても、双方の企業間の力関係等によっては、売主か買主どちらか一方にとって不利な契約が結ばれてしまう可能性も十分考えられます。

しかし、両手取引に拘る一部の企業の間で、先述したような悪質な囲い込み行為が横行していることはやはり問題です。要するに、本来公開すべき情報を自社の中に抱え込んでしまうことで、売主にとっても買主にとっても不利益な状況を作り出しているわけです。そこで、最近はこうした状況を解決するため、従来、不動産会社が抱え込んでいた情報を積極的に表に出し、共有しようという気運が高まっています。

データの利活用に、期待が高まっている

こうした業界の背景は、「おうちダイレクト」や「IESHIL(イエシル)」のような、「不動産テック」の代表格ともいえる価格査定サービスの誕生にも深く関係しています。

NTTデータ経営研究所が2019年2月15日に発表した「企業における不動産テックの取り組み動向調査」によると、所属している企業における不動産テックに関する取り組みの有無に関する質問に対して、「過去に取り組みをしていた」、「現在、取り組んでいる」、「まだ取り組んでいないが、今後そういう取り組みをすることが決まっている」と答えた回答者が、具体的に導入する(予定/導入していた)テクノロジーとして最も多く挙げたのは「AI(機械学習、ディープラーニング含む)(52.5%)」でした。この後には「Web化・オンライン化 (49.5%)」、「ビッグデータ(DMP:Data Management Platform含む)(48.5%)」と続いていて、4位の「IoT(31.3%)」以下に大きく差をつける結果に。

この結果を受けて、NTTデータ経営研究所は「テクノロジー導入において、Web化・オンライン化するのは当たり前の時代であることを踏まえると、ビッグデータを収集し、それらのデータに対してAIで処理をする形が多いことが伺える」と考察しています。

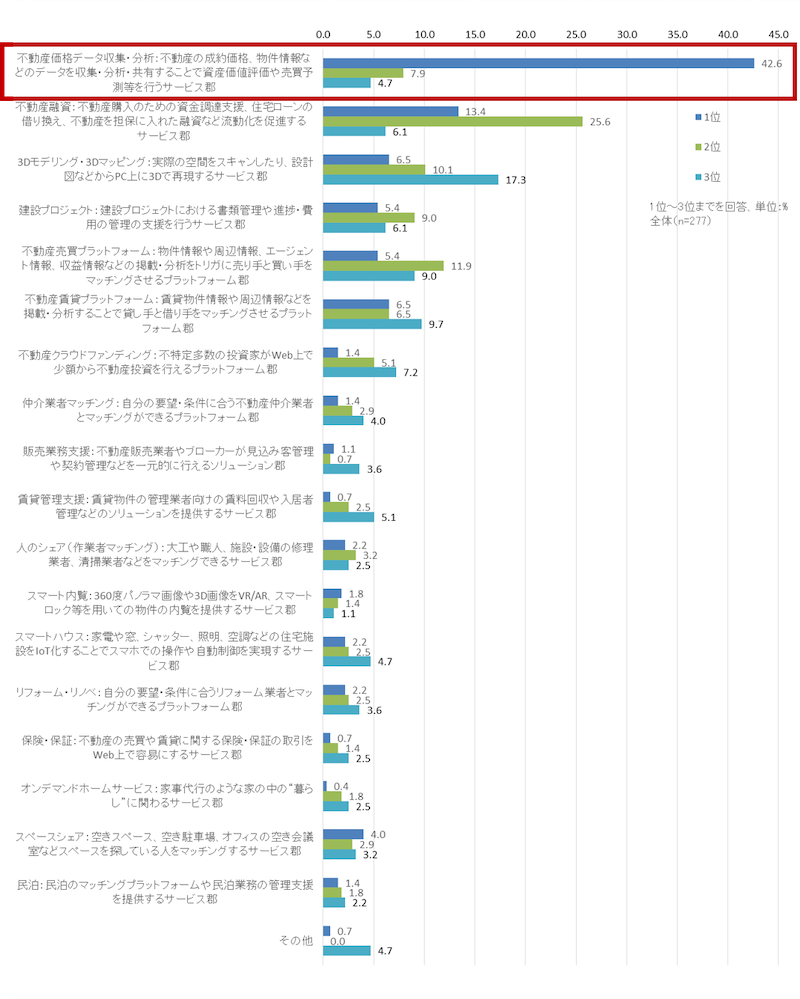

また、同調査結果の「不動産テックのサービス別の認知度・今後の有望度」の項目を見ると、「不動産テック」を認知している回答者の中でも最も知られているのは「不動産価格データ収集・分析:不動産の成約価格、物件情報などのデータを収集・分析・共有することで資産価値評価や売買予測等を行うサービス群」(51.6%)となっています。加えて、「今後有望だと考える不動産テックのサービス」について1~3位を尋ねた結果、こちらも上記サービス群が最も多くの支持を集める結果になっています(1位:42.6%)。

今後有望だと考える不動産テックのサービス

【出典】NTTデータ経営研究所「企業における不動産テックの取り組み動向調査」より:https://www.nttdata-strategy.com/aboutus/newsrelease/190215/supplementing01.html#result

一連の結果からも、「データの利活用」は現在、そして今後の不動産テックにおいて最も注目されている分野といえそうです。

不動産情報の整備・利活用で何が変わる?

技術や情報を自社に抱え込むのではなく、外部の企業や団体、消費者と「共有」することで新たな価値を生もうという取り組みは、業界問わず広がっています。不動産情報の整備や利活用は政府も推進するところですが、具体的にはどういった取り組みが行われているのでしょうか。

国の取り組みとして代表的なものに、国土交通省の「不動産総合データベース」が挙げられます。こちらは、「不動産取引に必要な情報(過去の取引履歴や周辺環境に関する情報等)を集約し、一覧性を持って提供できるよう構築されたシステム」(同省サイトより引用)です。これにより、新築住宅に比べ、売買に必要な情報が複雑な上に分散している中古住宅の流通が促進されることが期待されています。

2014年6月24日に、オープンデータ化を推進する取り組みを行っている横浜市での試行運用開始が発表された際は、以下のような情報を集約・保持・管理できる仕組みとして業界内外から注目を集めました。

物件情報

・過去の取引履歴:成約価格、成約年月日、所在地といった「REINS」が保有する情報。

・住宅履歴情報:建築計画概要、住宅付帯設備、設計図書、性能評価・検査、維持保全履歴等の「住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会」が保有する情報。

・マンション管理情報:建物概要、管理委託、組合運営、管理規約等の「マンション管理センター」が保有する情報。

周辺地域情報

・インフラの整備状況:道路(認定路線図)、下水道(公共下水道台帳)等の「横浜市」が保有する情報。/「東京ガス」が保有する、都市ガス本管埋設状況にまつわる情報。

・法令制限の情報:用途地域等、防火・準防火地域、地域まちづくり推進条例・街づくり協議地区等の「横浜市」が保有する情報。

・ハザードマップ、浸水想定区域等:急傾斜崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、土砂災害ハザードマップ等の「国土交通省」「神奈川県」「横浜市」が保有する情報。/過去の土地条件、明治前期の低湿地帯、過去の航空写真といった「国土地理院」が保有する情報。

・周辺の公共施設の立地状況・学区情報:燃料給油所、医療機関、消防署、警察署、学校、小学校区、中学校区等の「国土交通省」が保有する情報。

・周辺の不動産価格に関する情報:「国土交通省」が保有する、不動産取引価格や地価公示価格、都道府県地価調査価格にまつわる情報。/横浜市が保有する、固定資産税路線価に関する情報。

このように、各所に点在していた不動産情報を集約・整備することで、宅地建物取引業者が消費者に情報を提供しやすくなります。横浜市での試行運用期間は当初2015年6月1日から2016年3月末までと発表されていましたが、システムの長期利用による効果・課題の検証を目的に、実際は2017年3月末まで期間を延長して運用されていました。

また、自治体ごとに異なる情報保有パターンに応じた連携方法を検証するため、2016年10月1日からは新たに静岡市、大阪市、福岡市においても試行運用を開始。2017年3月末まで、合計4都市での試行運用を通してシステムの本格運用に向けた検討が行なわれていました。

不動産市場における「情報の非対称性」という課題を克服するための方策として開発された同データベースは、中古住宅の売買取引において購入希望者等に対する物件案内を行う際や、売却を依頼された物件について調査を行う際に活用されることを想定しています。

システムの基本構想となる「不動産に係る情報ストックシステム基本構想」(国土交通省)によると、導入により期待できる効果として、次のようなものが挙げられています。

・宅建業者の情報収集が容易になるため、物件探しの早い段階から消費者に対して充実した情報提供が行われる

・周辺の相場を参照しながら価格について適切な助言を行ったり、物件の維持管理状況に即してリフォームに関するコンサルティングを行ったりといった、付加的なサービスが提供される

情報を手に入れやすくすることで、宅建業者が消費者に提供できる情報やサービスの質が向上する。そして、それが市場全体の透明性・効率性の向上や、中古住宅取引を行う消費者の安全の確保につながり、ひいては中古住宅を中心とした不動産流通市場の活性化が期待できるのです。

異業種や官民との連携が進み、業界全体が大きく変わる可能性も

前項では国土交通省の取り組みを紹介しましたが、不動産情報を広く共有するためのプラットフォームとしては、2018年11月1日に設立された「ADRE不動産情報コンソーシアム(以下、ADRE)」が業界内外から大きな関心を集めています。

2017年12月よりブロックチェーン技術を活用して不動産情報を共有する取り組みを進めていたLIFULL、NTTデータ経営研究所、NTTデータ先端技術、全保連、ゼンリン、ネットプロテクションズの6社に、エスクロー・エージェント・ジャパン(EAJ)や三菱UFJリース、法律弁護士法人 鈴木康之法律事務所が合流し、合計8社の参画企業(2018年11月1日時点)によって設立されたコンソーシアムがADREです。

異業種プレーヤー間で不動産データを共有・連携することで、「情報の非対称性」をはじめとする不動産情報を巡る課題を解決すると共に、不動産業界・取引市場を発展させることを目的としています。

参画企業の中でも中核を成すLIFULLは、早くからブロックチェーン技術が不動産業界にもたらすであろうインパクトや、その有用性に着目していたことで知られています。同社の井上高志社長は、昨年秋より内閣府が開催していた「Pitch to the Minister 懇談会“HIRAI Pitch”」(イノベーション創出のため、平井卓也国務大臣と起業家や若手研究者、有識者との間で幅広い意見交換を行う懇親会)にも、「不動産業界のデジタル化」というテーマの第一人者として招へいされています。

参画企業の中でも中核を成すLIFULLは、早くからブロックチェーン技術が不動産業界にもたらすであろうインパクトや、その有用性に着目していたことで知られています。同社の井上高志社長は、昨年秋より内閣府が開催していた「Pitch to the Minister 懇談会“HIRAI Pitch”」(イノベーション創出のため、平井卓也国務大臣と起業家や若手研究者、有識者との間で幅広い意見交換を行う懇親会)にも、「不動産業界のデジタル化」というテーマの第一人者として招へいされています。

同会議の資料を見ると、井上社長は所有者不明や未登記のものも含めた全ての不動産にマイナンバーのような番号を振り分けてデータベース化し、ブロックチェーン技術を使い低コストで管理できるようにすることで、売買契約や登記までを全てオンライン上で行えるようにしたい、という展望を持っていることが分かります。

さらに、同資料ではこの「不動産版マイナンバー」制度と共に、前項で紹介した現状の「不動産総合データベース」を進化させ、より総合的な情報データベースとなる「不動産情報バンク(仮称)」の構築を提案しています。具体的には、共通IDとして各不動産に「不動産マイナンバー」を発行し、それを使って中央政府機関、地方公共団体、その他関係法人の不動産関係データベースや地理空間情報を連携させていくというイメージが示されています。民間企業はここに集約された情報を、空き家を使った新たな不動産サービスや金融商品の開発等に活用できるようになります。

また、「不動産情報バンク」の提案に際し、同社は「REINSの売買データを基にしているため、REINSに登録されていない物件は網羅されていない」という、現状の不動産総合データベースにおける課題点を指摘しています。

確かに、少なくとも国内に存在する全ての物件情報を網羅していなければ、業界の「総合データベース」を名乗るのは無理があるのかもしれません。とはいえ、不動産総合データベースはまだ完成していません。試行運用の結果を基に、当然登録する項目や機能の取捨選択が行われるはずです。加えて2018年9月7日、国土交通省は不動産物件に公的なIDを付与し、「履歴書」のように取引実績を集約する仕組みをつくっていくと報じられています。両者の取り組みや目的は相反するものではないため、今後交わっていくのかもしれませんね。

まとめ

長らく情報の不透明性が課題視されてきた不動産業界でも、政府や先進企業によってデータのオープン化や、開示された情報の一元化が進められています。今後プラットフォームづくりに携わる企業は、一見不動産と関係の無さそうな企業や情報も積極的に巻き込み、業界の活性化に活用していく柔軟さが必要となるでしょう。

ADREの初期メンバーを見ても、不動産ポータルサイトのLIFULLと家賃債務保証事業を行う全保連、地図情報を扱うゼンリン、与信取引サービスを行うネットプロテクションズとでは事業内容も扱う情報もまるで違います。このように業界の枠を飛び越えて、異業種間でも積極的に情報を共有しようという取り組みが広がっていけば、不動産業界における「データ」の価値や扱い方は、大きく変化していくのではないでしょうか。

情報の整備やオープン化が進んでいけば、AIが集約された情報を基に、いつ誰が見ても公平な不動産価格を自動で算出するようになっていくでしょう。昨今のAIの発達ぶりや業界内外の「不動産情報」への関心度の高さ、そして今回見てきたような気運の高まりを鑑みると、「情報の非対称性」に起因する課題がなくなる日がやってくるのは、そう遠くないかもしれません。