大手不動産会社も参画!知っておきたい「スーパーシティ」構想

- 政府が推進する「スーパーシティ」構想について、スマートシティとの違い等も併せて解説。

- 不動産会社や不動産テック企業もスーパーシティ実現に向けて、さまざまな知見を共有している。

- 先端技術やデータ活用型のまちづくりが急ピッチで進められる中、不動産関連企業も関わり方を考えていく必要がある。

アットホーム株式会社が参画! 「スーパーシティ・オープンラボ」とは?

今、世界ではAIやIoT、ビッグデータなどのデジタル技術を活用して、社会の在り方をも根本から変えるような都市をつくろうとする動きが広がっています。日本でも「Society 5.0」の実現に向けて、官民一体となってさまざまな取組みが行われています。Society 5.0とは、先端技術の利活用によって少子高齢化や地方の過疎化などの日本社会が抱える様々な課題を解決(国連が掲げるSDGsの達成にも通じる)していく、人間が中心となった超スマート社会のこと。そして、このSociety 5.0実現の舞台として各地で実証実験や開発が進められているのが「スマートシティ」です。

一般的にスマートシティとは、都市が抱える諸問題をICTなどの最先端技術を活用しながらマネジメントしていくことで、全体的な最適化を図る持続可能な都市または地域を指し、多くの国で関連政策が行なわれています。

IDC Japanの調査(※1)によれば、同社が2018年11月に国内企業や官公庁554社を対象に行ったスマートシティ関連IT投資に関するアンケート調査で、60%を超える企業や官公庁がその取り組みに向けた企画を開始している、もしくは実際にプロジェクトを実行していると回答。このように、スマートシティ関連IT投資の予算も増加傾向であることが判明しており、国内の関連市場は2022年に9,964億円もの規模に達するとの予測も発表されています。

このように、多くの人々が関心を寄せる未来の都市づくりは、近年内閣府が主導する「スーパーシティ」構想へとシフトし始めています。スーパーシティとは内閣府の定義によると「最先端技術を活用し、第四次産業革命後に、国民が住みたいと思う、より良い未来社会を包括的に先行実現するショーケースを目指す(※2)」もの。スマートシティとの違いは、最先端技術のフル活用によって、エネルギーや環境、交通といった情報系・都市インフラ系の技術が分野横断で生活にまたがりながら活用され、住民目線で丸ごと未来都市をつくることに焦点が当てられていること。個別分野での取り組みや、個別の最先端技術の実証などに留まっていたこれまでのスマートシティや近未来技術実証特区などの取り組みとは違い、技術先行ではなく、あくまでもそこに暮らす住民とコミュニティを主役に据えた上で、未来社会での生活を現実にするための取り組みなのです。

そして不動産業界でも2020年2月20日、不動産情報サービス大手のアットホームが「スーパーシティ・オープンラボ」に参画。「スーパーシティ」構想の実現に取り組む全国の自治体をサポートしていくことを発表しました。「不動産テックカオスマップ」にも掲載される不動産テック企業である同社は「スマート重説」や「スマート物確」など、先端のITを利用して不動産取引にかかる手続きをいつでもどこでも可能にする「スマートシリーズ」を展開しています。今回「スーパーシティ」構想の実現に向けて、高いセキュリティー性を確保した安心・安全な遠隔での不動産取引を実現させるスマートシリーズをはじめとして、未来の住生活を創るためのさまざまなサービス提供を行うことを発表しました。

アットホームが参画したスーパーシティ・オープンラボとは、「スーパーシティ」構想の実現に必要となる技術やノウハウなどを幅広く収集し、共有するために内閣府が設立した組織。同構想の実現を目指す関係者間での知識基盤の構築を図ることを目的としています。具体的には、市民の潜在的な課題について解決できる先端技術や知見を持っている企業・各種団体の取り組みを幅広く紹介し、同構想の実現を目指す関係者間の出会いを創出。さらに、積極的な情報発信によって「スーパーシティ」構想の実現に取り組む全国の自治体関係者に知見を提供し、地域の課題解決を可能にする技術やノウハウを持つ事業者をつなげることを目指しています。

※1 出典:IDC Japan 株式会社「2018年 国内スマートシティ関連IT市場の展望」(2019年2月18日発表)

※2 出典:内閣府国家戦略特区「『スーパーシティ』構想の実現に向けて(最終報告)」(2019年2月14日発表)

内閣府が推進する「スーパーシティ」実現に取り組む企業

多様な企業・団体が参画するスーパーシティ・オープンラボでは現在、持続可能な未来につながるコミュニティや知識基盤を構築していくために、Facebookページを通じて情報発信を行っています。今回は主にその中から、不動産業界と関連性の高い6つの参画企業をピックアップしてご紹介します。

株式会社ライナフ

2020年3月17日にオープンラボへの参画を発表した不動産テック企業。同社はこれまで、社会問題の一つである再配達問題の“ラストワンマイル”(※)を解消するため、スマートロックを活用した実証実験や、建物の無人管理を実現するソリューションの開発など、社会問題の解決につながる取り組みを行なってきました。

IoT機器を活用した配送サービスや家事代行サービスによる暮らしのスマート化は、世界的なトレンドであり、日本でも少しずつ広がってきています。スマートロックの代表格ともいえる「NinjaLock」を展開してきた同社の知見やノウハウを求める自治体は多いのではないでしょうか。

※ 物流における“ラストワンマイル”とは、荷物の最終拠点から受け取り手の自宅や宅配ボックス、コンビニなどの指定された区間までを指します。

三井不動産株式会社

こちらの記事で詳しく取り上げていますが、同社は国内でも有数のスマートシティプロジェクト「柏の葉スマートシティ」を手掛けています。柏の葉スマートシティでは、人・モノ・情報が集まりやすい駅中心のエリア特性を活かして、「モビリティ」「エネルギー」「パブリックスペース」「ウェルネス」の4つの分野を中心に据えたデータ駆動型の街づくりを推進中。

2019年8月にはAlやloTなどの導入により域内各所で気温・湿度データを分析して熱中症対策や見守りといった住民サービスの創出を目指す取り組みを行いました。また同年11月に自動運転バスの実証実験も行なっており、データ活用型課題解決の街づくりを通して、持続可能な都市としての存在感を示しています。

Origin Wireless Japan株式会社

Wi-Fi電波の反射をAIで解析することで、センサーを使わずに屋内空間の状態を検知できる技術「Wireless AI」を展開する同社は、この技術を使ったライフログ生成や見守り、ホームセキュリティなどのサービスへの応用を通じてスーパーシティ実現へ貢献したいとの意向を示しています。

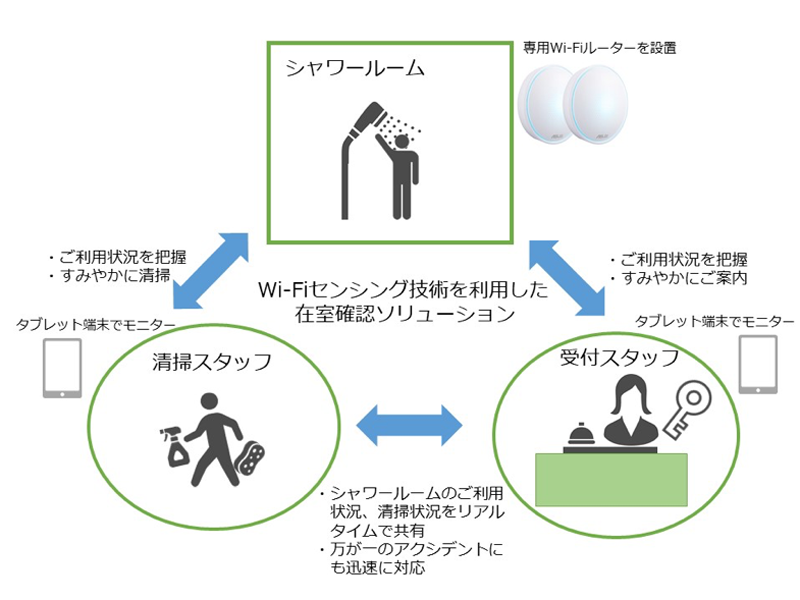

Wireless AIは現在のホームセキュリティの主流である機械警備と異なり、センサーではなくWi-Fi端末を利用するため、導入設置のコストを大幅に削減することが可能。屋内で物や人が動くときに変化するWi-Fi通信の電波反射波を解析することで、カメラでは検知が難しい障害物の死角や暗闇でも人や物の動きを検知する仕組みです。誤報も少なく、カメラとは異なり画像を扱わないため、プライベートを侵害しないという特徴も。このメリットを活かし、2019年6月に同社は成田空港の「NARITA PREMIER LOUNGE」において、シャワールームの利用状況を確認するソリューションを提供。従来のセンシングとは違う形で人の在不在を確認する技術に注目が集まっています。

シャワールーム在室確認ソリューションのシステム概要

シャワールーム在室確認ソリューションのシステム概要

【出典】Origin Wireless Japan 株式会社のプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000040517.html

株式会社ティアフォー

同社は名古屋大学発の自動運転スタートアップ。世界初のオープンソース(※)の自動運転基本ソフト「Autoware(オートウェア)」の開発を主導し、さまざまな組織、個人が自動運転技術の発展に貢献できるエコシステムの構築を目指す企業です。具体的には、自動運転システムの開発やサブスクリプションモデルによる自動運転EV(電気自動車)の提供、自動運転EVを用いた無人物流・旅客サービス等に関するビジネスを手掛けています。

Autowareは、ティアフォーが設立を主導した国際的な業界団体である「The Autoware Foundation」に参加するシリコンバレーやロンドンの戦略的パートナーと共同で開発を進めている自動運転システムで、既に国内外200社以上で採用されています。日本でも多数の実証実験が行なわれており、2019年11月14日にはJapanTaxi株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、KDDI株式会社、アイサンテクノロジー株式会社との協業を発表し、2020年夏頃には5社で共同開発した自動運転タクシーを用いたサービス実証を予定しています。

開発予定車両のイメージ(実際に開発を進めている車両ではありません)

開発予定車両のイメージ(実際に開発を進めている車両ではありません)

【出典】株式会社ティアフォーのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000040119.html

自動運転技術などを用いた交通の最適化は、スーパーシティ実現に欠かせない要素の一つとして、特に期待されている分野です。

※ 誰でも自由に改良・再配布できるよう、プログラムの構造や動作原理などを知るためのソースコードを広く公開しているソフトウェア

PayPay株式会社

同社が提供する「コード決済」は、印刷したQRコードを店頭に掲示するだけで手軽に導入できる導入障壁の低さに加え、システム手数料(決済手数料)や売上金の最短翌日入金などのさまざまな施策の実施により、これまでキャッシュレス決済を導入したくてもできなかった小規模な商店にも急速に拡大しています。2019年8月8日には加盟店数194万カ所を突破し、登録ユーザー数は2,500万人以上に。日本の電子決済普及をけん引する企業の一つとして成長しています。キャッシュレス化や、その先にある信用スコアリングシステムの普及具合は、不動産業界関係者にとっても注視していきたいテーマです。

東京建物株式会社

同社は2018年12月6日、環境を主軸とした持続可能な都市・社会づくりを行うためのオープンイノベーション拠点「シティラボ東京」をオープンし、行政・企業・学術界など多様な主体の協働を通じた都市課題解決のプラットフォームとして、新たな知見やコミュニティの提供とプロジェクト創出の支援を行なっています。

環境汚染・交通渋滞といった規模が大きい上に相互関係のある都市課題の解決は、国際的に関心の高まる分野です。SDGsでも11番目に「持続可能な都市づくり」に関するゴールが設けられていますね。同拠点は、こうした課題に関する情報や技術を求める企業や自治体が全国各地から訪れており、スーパーシティ実現を目指す人々のリアルな交流の場としても期待されています。

スマートシティからスーパーシティへ。ますます需要が高まる不動産テック

先端技術やデータを駆使して、真に人々が「住みたい」と思うまちづくりを目指す「スーパーシティ」構想。人々の暮らしと密接に関わる不動産業界も当然、こうした動きと無関係ではいられません。

不動産という商品の価値や見せ方は、そこに住まう人々の生活スタイルと密接な関わりがあります。例えば今後、人々が自宅に居ながら教育、医療、各種行政手続きなどが受けられる都市が完成したならば、そこでは地価や不動産の値付けは変わってくるはずです。極端なことを言えば「地方と都心」という概念すら段々と無くなっていくのかもしれません。そうなったとき、どのようなテクノロジーやアイデアを用いれば競合より魅力的な物件を提示できるのか? そんなことを考えなくてはならなくなるのではないでしょうか。

今現在、誰もが予測しなかった事態によって、不動産業界でもリモートでの対応などが必要となり、テクノロジーの導入が急ピッチで進んでいます。スーパーシティの完成はまだ少し先だとしても、多様化する価値観やデータ社会への変容、テクノロジーの進歩には引き続きアンテナを張っておきたいところですね。

社会情勢の変化や政策は、今後ますます不動産業界や不動産テック業界を盛り上げる追い風となっていくと期待できそうです。