不動産業界にも広がる未来の社会「Society 5.0」とは?

- 政府が目指す超スマート社会「Society 5.0」は「全ての人が平等に暮らせる社会の実現」を目指している。

- 「Society 5.0」の実現によってあらゆるモノがスマート化し、私たちの生活の質は大幅に向上する。

- 「柏の葉スマートシティ」では、IoTやAIの利活用、MaaSを見据えた取り組みが進んでいる。

目次

- 第5の社会となる「Society 5.0(超スマート社会)」とは

- Society 5.0の実現に向けた政府の取り組み

- Society 5.0によって変化する私たちの生活

- Society 5.0に“一番近い”街「柏の葉スマートシティ」

- Society 5.0の実現へ向けて求められること

第5の社会となる「Society 5.0(超スマート社会)」とは

少子高齢化や地域経済社会の疲弊、エネルギーや食料などの制約といった数多くの課題を抱える日本。政府はそんな顕在化する課題を解決し、サスティナブルな国を目指すため、2017年12月より、人材への投資である「人づくり革命」と「生産性革命」を両輪として取り組んでいます。特に生産性革命への取り組みは著しく、AIやロボット、IoTなどの生産性を押し上げるイノベーションを創出する「Society 5.0(超スマート社会)」の改革を推進しています。

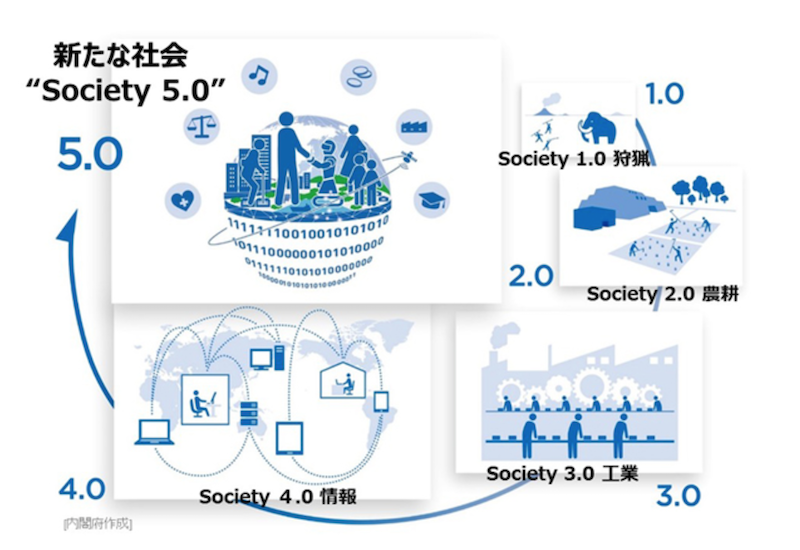

Society 5.0とは、これから先の社会の在り方、つまりは未来の社会の姿を示したものです。Society 1.0(狩猟社会)、Society 2.0(農耕社会)、Society 3.0(工業社会)、Society 4.0(情報社会)に続き、人類史上5番目の社会となります。

Societyの変化【出典】内閣府ホームページ【URL】https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

Societyの変化【出典】内閣府ホームページ【URL】https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

実は、Society 4.0までは明確な定義がされておらず、有識者や専門家といった人達が、それぞれの時代の特徴を鑑みて各々で定義付けを行なっていました。それに対しSociety 5.0は、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステム(サイバーフィジカルシステム)により、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」と、初めて政府が定義を付け、提唱したのです。

今回は、政府が目指す新しい社会「Society 5.0」の概要と取り組みについてご紹介します。

Society 5.0の実現に向けた政府の取り組み

内閣府が発表した「第5期科学技術基本計画」では、Society 5.0の目標を「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会」としています。

近年の科学技術の革新や都市部を中心とした経済発展に伴って、私たちの暮らしは便利で豊かなものになり、Society 5.0の目標に近づきつつあります。しかし、少子高齢化や都市・地域間の格差といった解決しなくてはならない課題が複雑化してきていることも事実です。

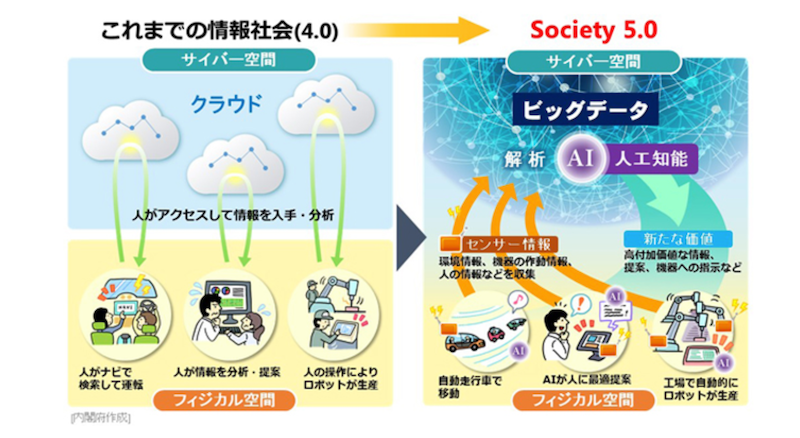

このような難しい課題を対処し、全ての人が平等に暮らせる社会を実現するためには、データとテクノロジーの活用が不可欠です。現在のSociety 4.0では、情報やノウハウが共有されないため、各分野での横断的な連携が不十分という問題がありました。また、膨大な情報の中から必要な情報だけを見つけて分析する作業を人間の手によって直接行なわなければならない負担や、年齢や障害といったさまざまな条件による行動範囲の制限や労働力のボリュームなど、人的リソースの不足が顕著でした。

それに対し、Society 5.0では、労働力のボリュームやこれまでの煩雑な人間の手による情報の分析といった課題も、IoTの活用とAIの登場によって、増大し続ける情報をシームレスに共有・解析し、望ましい対策を提案することが可能に。人的リソース不足の解消が期待されています。

Society 5.0のしくみ【出典】内閣府ホームページ【URL】https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

Society 5.0のしくみ【出典】内閣府ホームページ【URL】https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

早期の実現が望まれるSociety 5.0ですが、ウェブ上のデータや、交通・人間の行動データなど多種多様で膨大な情報を一気に連携させることは非現実的です。そこで政府は、日本が抱える課題を踏まえて「科学技術イノベーション総合戦略2015」で、サービスや事業のシステム化など各年度に重点的に取り組むべき項目を明確化しました。具体的には「高度道路交通(自動走行技術の活用)」、「インフラ維持管理・更新」、「自然災害に対する強靭な社会」などの実現を目指すシステムなどが規定されています。また、複数のシステムの連携から新しいサービスを生み出したり、既存のサービスに活用できるような、IoTを活用した、超スマート社会サービスプラットフォームを構築したりする取り組みも並行して進められています。

Society 5.0によって変化する私たちの生活

全ての人が平等に暮らせる社会のために、あらゆるモノが高度な情報処理などをできるようにスマート化するSociety 5.0が実現すれば、私たちの生活の質が著しく向上することが期待されます。では、実際にどのような変化が起きるのでしょうか?

政府広報の「Society 5.0キャンペーンサイト」では、以下のような期待される事例が紹介されています。

Society 5.0キャンペーンサイト【出典】内閣府広報ホームページ【URL】https://www.gov-online.go.jp/cam/s5/

Society 5.0キャンペーンサイト【出典】内閣府広報ホームページ【URL】https://www.gov-online.go.jp/cam/s5/

1. ドローンの普及が進み、無人のドローンが荷物を届けてくれる

これまでの有人宅配サービスよりも短時間で届くので、特に過疎地に暮らす人にとってもうれしい変化。物流業界の人手不足も解消できる。2. AI家電が快適で便利な暮らしをサポート

AIを搭載した冷蔵庫が、冷蔵庫にあるものでレシピを提案してくれる。外出先からも「まだあれ残っていたかな?」が確認できて、余計なお買い物が減らせる。3. 医療・介護の課題解決に役立つ、介護ロボットや遠隔診療がひろがる

カメラ、センサーなどのツールに通信技術を活用することによって、病院と自宅をつないで遠隔的な診察が可能に。また、スマートフォンで自宅にいる高齢者の見守りが行えるといった、医療・介護の面の移動の負担などが軽減できる。4. ロボットが活躍し、仕事の効率アップでスマートワークの実現が進む

高層ビル・鉄塔などの高所や寒冷地など、人にとってハードな環境でも、清掃などを無人ロボットがしてくれる。農業でも、GPSを用いた無人トラクターが土おこしや種まきができるようになり、人手不足の解消にもつながる。5. クラウド利用で会計業務や商品管理の手間を大幅削減(スマート経営)

設備投資にかかる費用が少なく、中小企業や個人商店でも導入しやすいのが嬉しいクラウドサービス。データに基づく商品管理により、在庫や廃棄品を減らすことができる。6. 自動走行が公共交通機関や運送業から拡がっていく

過疎地で問題となっている、電車やバスの廃線により高齢者が自分で運転せざるを得ない状況が、無人の自動走行バスの導入で解消。運転手の人件費削減だけでなく、ルート間違いなど人為的なミスも回避でき、深夜帯の営業などユーザーへのサービスの幅も広がる。

このような6つの変化を想定しながら、不動産業界の中では、Society 5.0を見据えた街づくりが行なわれています。政府も注目しているその街は一体どのようなものなのでしょうか。

Society 5.0に“一番近い”街「柏の葉スマートシティ」

その街とは千葉県柏市にある「柏の葉スマートシティ」です。運営は「柏の葉スマートシティコンソーシアム」という共同事業体で、柏市、三井不動産株式会社、柏の葉アーバンデザインセンターが幹事を務めています。

柏の葉スマートシティコンソーシアムは2019年6月に国土交通省、国土交通省「Society 5.0」の実現に向けたスマートシティモデル事業の先行モデルプロジェクトに選ばれ、注目を集めています。

このモデルには、自動運転バスの導入やMaaSを見据えた交通サービスの構築といったモビリティ分野の開発、駅周辺や公園、施設といった場所にAIカメラやセンサーを設置し、子供や高齢者を見守るパブリックスペース分野の整備などが行われています。

その他にも、リストバンド型のライフレコーダー機器から収集したデータを活用し、個人にあった健康サービスやアドバイスを行なうウェルネス分野など、4つの分野でさまざまな取り組みが行なわれています。

モデル事業の取り組み内容【出典】三井不動産|ニュースリリースより【URL】https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2019/0605_02/

モデル事業の取り組み内容【出典】三井不動産|ニュースリリースより【URL】https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2019/0605_02/

今後は得られたデータをサイバー空間で分析、活用し、自動運転や人流分析といったサービスの提供や発電の効率化などの社会課題の解決を目指します。このモデル事業の実績やノウハウが他の都市でも活用され、全国に広まることが期待できます。

Society 5.0の実現へ向けて求められること

Society 5.0の実現には、柏の葉スマートシティのような取り組みを広く浸透させ、先進技術を一般化する体制を整えることが重要です。

Society 5.0はまだまだ発展途上ですが、その成長速度は目を見張るものがあります。Society 5.0が実現した時に取り残されないためにも、AIやIoTといった先進技術を意欲的に導入することが一つの手段と考えられます。今後社会は“変化し続ける姿勢”、人は“変化を受け入れる姿勢”が求められるのではないでしょうか。