海外で人気の「ホームサービス」は日本でも普及するか

- 昨今欧米ではホームサービスにテクノロジーを掛け合わせる試みに注目が集まっている

- 現状、ホームサービスや関連するスマートホーム機器が普及していない日本でも今後は拡大が予測される

- 日本では「IoT機器×ホームサービス」の発展がスマートホーム普及の起爆剤となるのでは

はじめに

海外ではアメリカを中心に、家事代行サービスや家具の組み立てサービスなどの「ホームサービス」が活況です。また、2017年からAmazonが提供している家屋内配送サービス「Key by Amazon」や、2019年6月に世界最大のスーパーマーケットチェーン・Walmart(ウォルマート)が今秋からのサービス開始を発表した「イン・ホーム」、スマートロックなどのIoT機器を掛け合わせた「スマート」ホームサービスも盛り上がりを見せています。

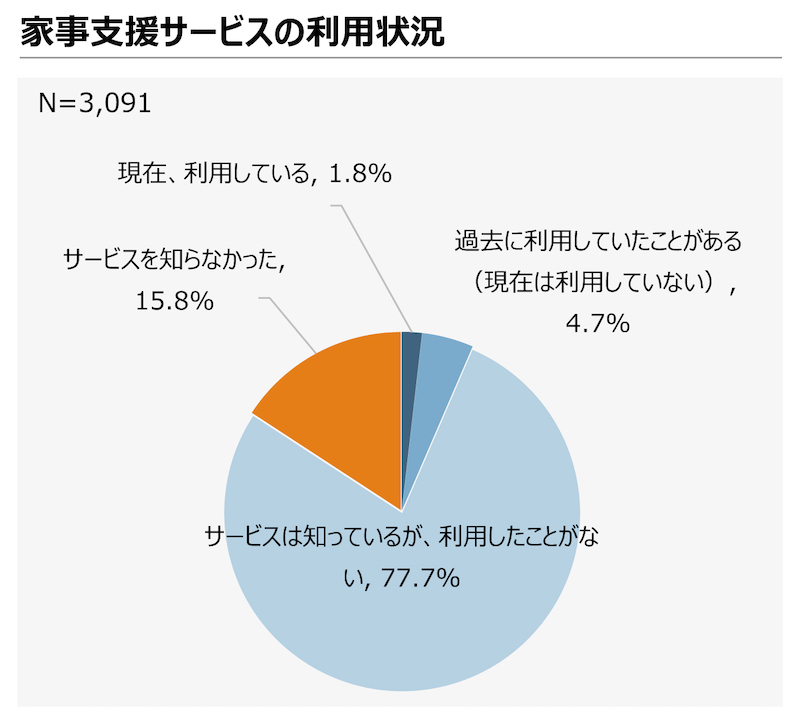

一方、経済産業省のデータによれば、日本でこうした家事支援サービスを利用している人は1.8%に留まるそうです。海外に比べて盛り上がりに欠ける理由は、住宅事情の違いなど複数考えられますが、日本においても十分伸びしろのある領域です。

今回は、そうした国内の「ホームサービス」最新事情をもとに、今後のスマートホーム市場を予測していきましょう。

海外が牽引するホームサービス市場、最新トレンドは?

アメリカやヨーロッパなどの海外でホームサービスが普及している背景には、主に共働き夫婦間において、家事に関する意識が日本と大きく異なることなどが挙げられます。

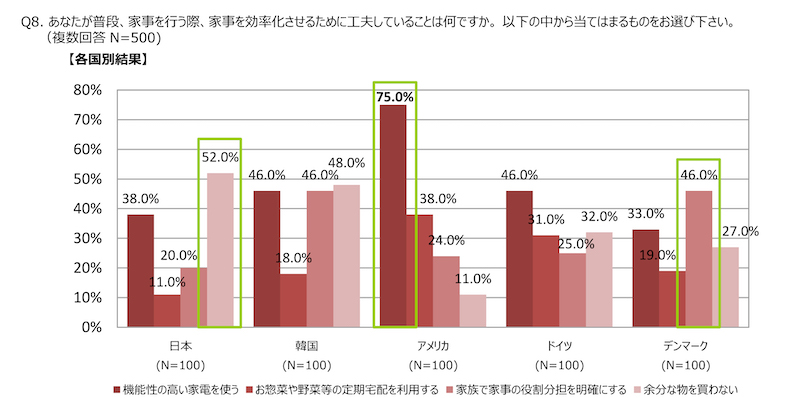

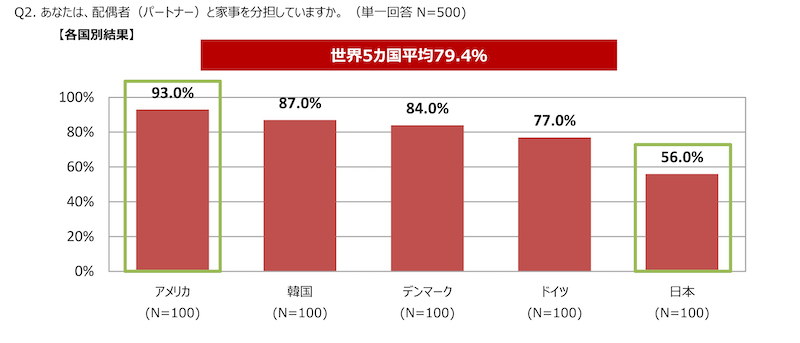

例として、国内で給湯機などを展開するリンナイが2018年2月8日に発表した「世界5カ国の『共働き』に関する意識調査」結果における、家事効率化のために工夫していることについての調査項目を見てみましょう。それによると、アメリカは「機能性の高い家電を使う」と答える夫婦の割合が最も高く、75.0%。日本は「余分な物を買わない」が52.0%で1位という結果となっています。

世界5カ国の「共働き」に関する意識調査(リンナイ調べ)【出典】リンナイのニュースリリースより【URL】https://www.rinnai.co.jp/releases/2018/0208/

世界5カ国の「共働き」に関する意識調査(リンナイ調べ)【出典】リンナイのニュースリリースより【URL】https://www.rinnai.co.jp/releases/2018/0208/

また同調査レポートでは、アメリカの特徴として育児や子どもの教育、家事をその道のプロフェッショナルである「ナニー」に任せる文化が浸透している点が挙げられています。言い換えれば、日本と違い「保育や大変な家事をアウトソーシングすることに対し、あまり抵抗を抱かない」文化圏であるということです。こうした文化や意識の違いは、各国のホームサービス普及の差に大きく影響していると考えられます。

こうした背景から、アメリカの共働き夫婦は、家事はホームサービスやハウスキーパーに「外注」するほか、食洗機やドラム式洗濯機などのスマート家電を利用して自動化し、捻出した時間は家族と団らんして過ごす傾向にあるようです。

夫婦で協力して自分たちの時間を増やそうという意識が強く、そのためには優秀な人や機械の力を借りることを厭わない欧米のホームサービス・スマートホーム市場では、現在どのようなサービスが注目されているのでしょうか?

Amazon Home Services

米Amazonが展開するホームサービス。ハウスクリーニングや家電の取り付け、家具の組み立て。配管工事にスマートロックの取り付け、果てはiPhoneの修理まで、さまざまなメニューが用意されており、その中から依頼したい作業を自由に選ぶことができます。普段通販サイトで商品を選び、注文するような感覚で、気軽にプロフェッショナルへ住まいや暮らしに関する作業を依頼できる仕組みとなっているのが特徴です。

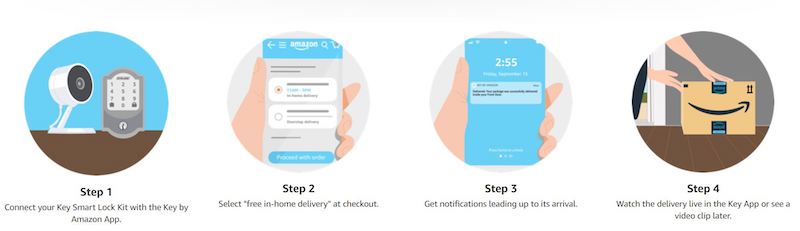

Key by Amazon

同じく米Amazon提供のサービスとして注目を集めているのが、「Key by Amazon」。家主が不在の時でも、宅配員が鍵を開けて自宅に入り、家の中に荷物を届けておいてくれるサービスです。セキュリティ面は対応するスマートロックやセキュリティカメラを活用することでカバー。不在時に誰がいつ入室したのかという履歴を残すことで、安心感も担保しています。

「Key by Amazon」サービス利用イメージ【出典】Amazon.comのサービス紹介ページより【URL】https://www.amazon.com/b/ref=glow_cls?ie=UTF8&node=17861200011#nav-top

「Key by Amazon」サービス利用イメージ【出典】Amazon.comのサービス紹介ページより【URL】https://www.amazon.com/b/ref=glow_cls?ie=UTF8&node=17861200011#nav-top

イン・ホーム

Walmart(ウォルマート)が2019年秋からカンザスシティ、ピッツバーグ、ベロビーチの3都市に住む約100万人を対象にスタートさせる予定の新サービス。スマートロックなどを活用して「家主が不在の場合も注文した商品を家の中まで届けてくれる」ところまでは「Key by Amazon」と同様ですが、こちらはさらに踏み込んで、留守中に生鮮食品を「冷蔵庫の中」にまで収めていってくれるサービスです。従業員は事前に、顧客の家に取り付けられたスマートロックを一度だけ解錠できるパスコードを発行されているため、顧客が留守中でも配達先へ入ることができる仕組みです。また、顧客は配達員が身に付けているウェアラブルカメラを通して配達の様子を映像で確認することができます。同社は2017年から1年間にわたり、スマートホーム企業であるAugust Home(オーガスト・ホーム)らと共同でこのサービスの実証実験を繰り返し実施していました。いよいよ本格導入ということで、各所から関心が寄せられています。

イン・ホームサービスイメージ【出典】Walmartのサービス紹介ページ内の動画より【URL】https://inhome.walmart.com/

イン・ホームサービスイメージ【出典】Walmartのサービス紹介ページ内の動画より【URL】https://inhome.walmart.com/

このように、欧米では何か特定分野の家事代行サービスが流行しているというよりも、既存のホームサービスにテクノロジーの力を掛け合わせることで、これまで以上に人々の暮らしをアップデートする取り組みが加速していることが分かります。日本と違い、スマートロックやスマートホーム家電の普及が進んでいるという背景も、こうしたサービスが生まれる一助となっていると考えられます。

日本のホームサービス(家事代行サービス)市場の現状

それでは、欧米ほどスマートホーム家電が普及していない日本はどうでしょうか。

SUMAVEでは以前こちらの記事で、スマートホーム普及の鍵ともいえるスマートロックについて、海外と日本における普及率の差やその背景を考察しました。そこでは、スマートロックというIoT機器単体の魅力を訴求していくのではなく、宅配便をはじめ私たちが日常的に利用している仕組みや既存のサービスとの連携を強化し、それによって実現する分かりやすい「便利さ」の実例を示していくことで日本のスマートロック需要はさらに高まり、スマートホーム市場もいっそう盛り上がるのではないか、という予測を立てていました。

一方で、先に触れた通り欧米では「家事を外注する」ことに抵抗がない文化圏であるため、スマートロックに加えてホームサービスも広く受け入れられていたという事情もあります。日本では「スマート化」によるさらなる利便性向上がイメージできるほど、ホームサービスや家事代行サービスは利用されているのでしょうか?

現状を探るため、経済産業省が公表している家事支援サービス業に関する調査報告書(平成29年度商取引適正化・製品安全に係る事業(家事支援サービス業を取り巻く諸課題に係る調査研究)調査報告書)を見てみましょう。

これによると、一般消費者における家事支援サービスの利用状況は、その約77%が「サービスは知っているが、利用したことがない」という回答で、実際にサービスを利用している人は1.8%にとどまっています。

【出典】経済産業省「平成29年度商取引適正化・製品安全に係る事業(家事支援サービス業を取り巻く諸課題に係る調査研究)調査報告書」より【URL】https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

【出典】経済産業省「平成29年度商取引適正化・製品安全に係る事業(家事支援サービス業を取り巻く諸課題に係る調査研究)調査報告書」より【URL】https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

利用者が家事支援サービスを利用する目的は「家事をする十分な時間がないため」など、家事に当てられる物理的・精神的余裕がないことに関連するものが52.6%、「家事が苦手または好きではないため」など、家事への考え方に関連するものが31.1%でした。反対に、利用しない理由としては「他人に家の中に入られることに抵抗がある」、「所得に対して価格が高いと思う」などが挙げられています。

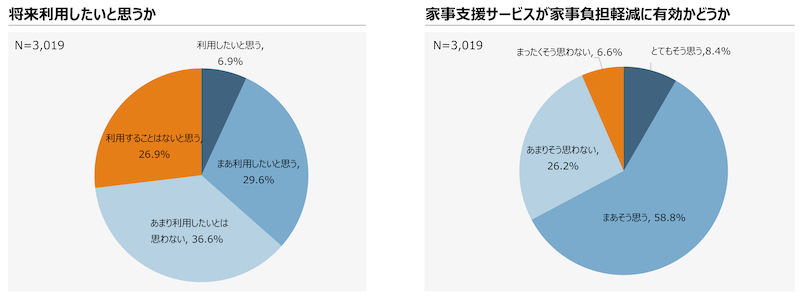

では、日本人の大半が「家事支援サービスは必要ない」と考えているのかというと、決してそうではありません。

同報告書によると、非利用者(過去に利用経験があるが現在利用していない人と、未体験者の合計)の4割弱(36.5%)が、将来の利用に前向きであることが分かっています。加えて、家事支援サービスが家事負担軽減に有効だと感じている人は6割を超える(67.2%)結果も示されていることから、現時点でも「条件が合えば利用したい」と考えている人は相当数存在すると考えられます。

家事支援サービスの潜在ニーズ【出典】経済産業省「平成29年度商取引適正化・製品安全に係る事業(家事支援サービス業を取り巻く諸課題に係る調査研究)調査報告書」より【URL】https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

家事支援サービスの潜在ニーズ【出典】経済産業省「平成29年度商取引適正化・製品安全に係る事業(家事支援サービス業を取り巻く諸課題に係る調査研究)調査報告書」より【URL】https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

これだけのニーズがあるにも関わらず、なぜ利用する人が少ないのでしょうか?

また、前掲したリンナイによる調査結果を見ると、アメリカの共働き夫婦のうち93.0%が「夫婦で家事を分担している」と答えているのに対し、日本は56.0%。5カ国(日本・韓国・アメリカ・ドイツ・デンマーク)平均の79.4%を大きく下回る結果が明らかにされています。

世界5カ国の「共働き」に関する意識調査(リンナイ調べ)【出典】リンナイのニュースリリースより【URL】https://www.rinnai.co.jp/releases/2018/0208/

世界5カ国の「共働き」に関する意識調査(リンナイ調べ)【出典】リンナイのニュースリリースより【URL】https://www.rinnai.co.jp/releases/2018/0208/

日本では未だ「家事は家にいる女性がやるもの」という価値観が根強く残っていて、そのことがホームサービス普及を妨げる要因の一つとなっているとも推測されます。

現時点での潜在層が一斉に利用者へ転じるとは考えづらいものの、日本特有の大きな社会問題である「少子高齢化社会」への対応策としても期待される領域です。

今後さらに高齢化が進めば、家事や家の雑事を代行して欲しい、というニーズが高まるのは必至。他人の手はもちろん、IoTやAI、ロボットといった先端テクノロジーの力も借りながら、足りない労力を補いつつ暮らしていく未来が近付いていることは、否定しようのない事実です。

経済産業省の報告書でも、2025年の家事支援サービスの市場規模は少なく見積もっても約2,176億円、最大で約8,130億円にまで拡大する可能性があると推計されています。2017年時点の市場規模は約698億円ですから、10年足らずで約3.1~11.6倍という大幅な成長が見込まれる市場というわけです。

その上、世界規模でスマートホーム市場を見たとき、2030年には現在の約7倍まで成長すると予測されています。また、今後国内でも増えていく「家事代行」ニーズに応えるために必要な労力を、全て人力で補うことは不可能でしょう。

世界的な潮流と、日本という国が抱える深刻な社会問題。2つの面から、今後国内でもホームサービスや、そこにテクノロジーを掛け合わせてさらなる暮らしのアップデートを試みる「スマート」なホームサービス市場は大きく発展していくと考えられます。

実際に国内でもこうした将来性を見据えて、ホームサービスやスマートホームに対するニーズをより利用しやすいサービスに落とし込み、ビジネスチャンスとして生かそうとする試みが見られるようになってきました。

遠隔操作ロボやスマート家電の普及で住まいのスマート化は進むか

国内において、さまざまな既存のホームサービス事業者と連携し、スマートロック起点で暮らしをアップデートする試みとして話題を集めたのは、ライナフが2018年1月に発表した「サービスが入ってくる家」プロジェクトでしょう。これは、同社のスマートロック「NinjaLock」などを活用し、不在時でも宅配業者や家事代行サービス事業者が利用者の自宅に入り、サービスを提供できるようにするというもの。「Amazon Key(現在の「Key by Amazon」)」が発表されたわずかその3ヶ月後に出現したサービスということで、不動産テック業界やスマートホーム業界でも多くの注目を集めました。

その後も日本国内では、テクノロジーを使って暮らしの困りごとを解決するサービスや、そのためのプラットフォームが増加しつつあります。ここ最近発表された事例をご紹介しましょう。

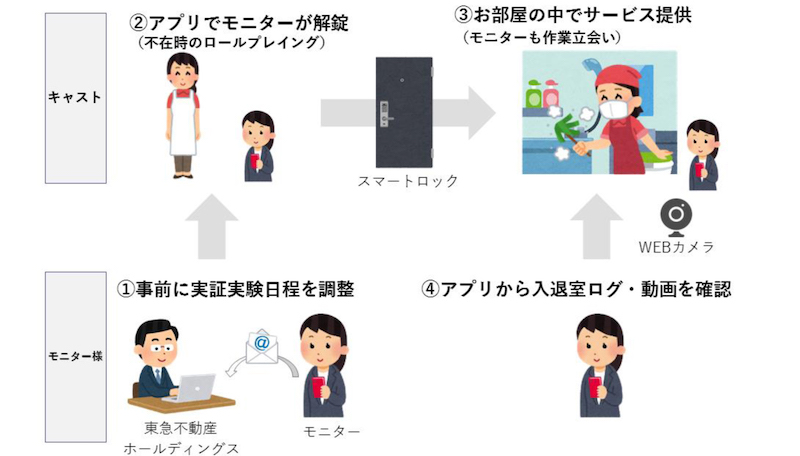

Taskus(タスカス)(東急不動産ホールディングス、東急住宅リース)

2019年1月より、東急不動産ホールディングスは、グループ会社の管理する賃貸マンションにて、スマートホームサービス「Taskus」の実証実験・第二弾を開始しました。住宅に設置したIoTデバイスと、専用アプリを活用し、入居者の不在時でも安心して玄関先への宅配や家事代行などを提供し、「進化する住まい」の実現を目指します。今回の実証実験では、家事代行の時間幅を選択できるようにし、より利用しやすい家事代行サービスを構築する契機とすることを発表しています。

「Taskus」サービス概念図【出典】東急住宅リースのニュースリリースより【URL】https://www.tokyu-housing-lease.co.jp/info/detail/o.php

OYO PASSPORT

インド発初のホテルベンチャー「OYO」がヤフーと提携して設立し、賃貸住宅事業を行っているOYO TECHNOLOGY&HOSPITALITY JAPANが提供する入居者向けホームサービスがです。カーシェアリングや家具家電サービス、家事代行サービスなど、さまざまなサービスを会員価格で利用できるのがメリットです。

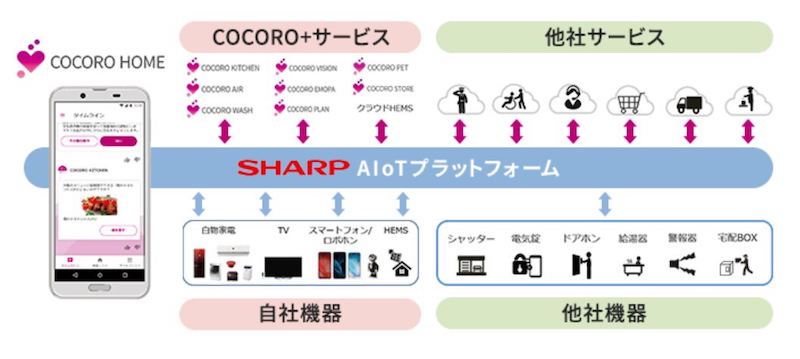

COCORO HOME(シャープ)

同社のAIoT技術が搭載されたスマート家電や、それらを活用した生活サービス「COCORO+」を連携させることで、より暮らしを便利にするスマートホームプラットフォームとして、2019年5月に発表されました。自社製品だけでなく、他社製のスマートロックや給湯器、宅配ボックスといったIoT製品やサービスとも積極的に連携していくことが明言されています。すでにセコムやKDDI・関西電力などが参画を表明していて、今後2020年までに50社を目標にアライアンスを締結していく予定です。

先行するパナソニックの「HomeX」や、日本でも普及しつつあるスマートスピーカーのように、個々のスマートホーム対応機器を束ねて制御するためのプラットフォームの確立は、国内のスマートホーム事情にも大きく影響していきそうですね。

「COCORO HOME」概要【出典】シャープの「COCORO HOME」紹介ページより【URL】https://cocoroplus.jp.sharp/home/

「COCORO HOME」概要【出典】シャープの「COCORO HOME」紹介ページより【URL】https://cocoroplus.jp.sharp/home/

ugo(ユーゴー)(Mira Robotics)

2019年2月に発表された、人とロボット両方の力を使う新しい形の家事支援サービスです。2本のアームがついた家事支援ロボットを、人間が遠隔操作するのが特徴。人のきめ細やかさや柔軟さと、ロボットによる安価なサービス提供を両立する事業モデルとして注目を集めています。

今後は家事支援サービスに加えて、家庭教師や介護サービスなど、他のサービスも提供できるプラットフォームとしての活用も検討されています。

ugo【出典】Mira Roboticsのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000034305.html

ugo【出典】Mira Roboticsのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000034305.html

まとめ

世界的に利用が進んでいるホームサービス。日本国内での利用率はまだ高くありませんが、家事代行サービスに対する潜在ニーズや高齢化社会への対応策としての期待値から、今後利用者が増えていくと推測できます。「人や機械の手を借りて、暮らしをより便利にしよう」という考え方は、国の別なく一般的なものになっていくはずです。

直近では荷物や生協の配達・受取シーンをアップデートする、スマートロックやスマートスピーカーなどを活用した「家の中に入ってくる」不在時サービスは生活者にとってもイメージしやすいため、今後の伸びが期待されます。スマートホーム関連のIoT機器やサービスを展開する不動産テック事業者は、国内のこうした時流を見定めながら、戦略を立てていく必要がありそうです。

国内におけるホームサービスやスマートホーム関連機器は、どちらが先というよりも、同時並行で普及していくのではないでしょうか。そしてこうした動きこそが、既存住宅の「スマートホーム化」の強力な後押しとなっていくのかもしれませんね。