不動産ではなく体験を売る『アフターデジタル』な中国DX事情【書評&考察】

※前置きを飛ばして、アフターデジタルが何かをすぐに知りたい人は、記事の後半のコチラへ

はじめに

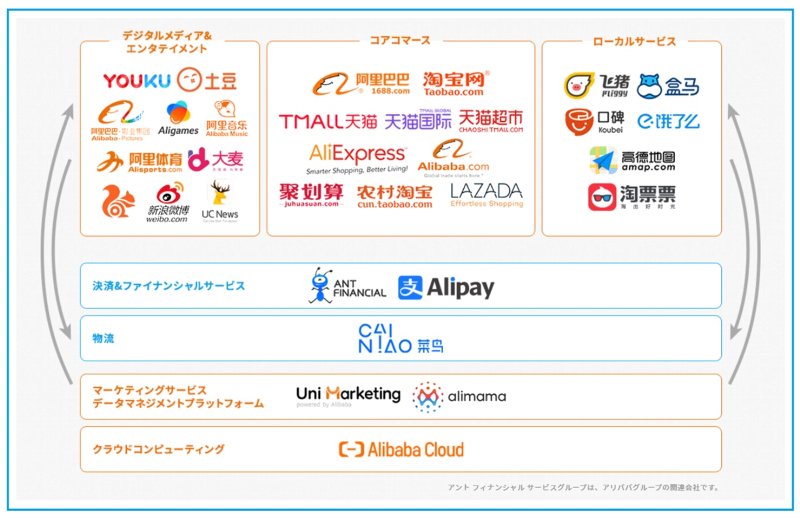

中国企業アリババの創設者ジャック・マーが提唱する言葉に、「ニューリテール」があります。ここで欠かせないのはスマホに代表される”モバイル”です。インターネットをポケットにしまえるようになったいま、人はつねにインターネットに接続することができるようになりました。いまは、そうした端末から得られるデータを用いることで、これまで理解することができなかった消費者の行動や好みを企業が定量的に把握することができる時代です。ウェブページの閲覧履歴やECサイトの購入傾向から、「あなたと同じ行動をした人はコレを見ています/買っています」という提案をされた経験がある、SUMAVE読者は多いのではないでしょうか。その状況をいかすことで小売業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を成し遂げようとしているのが、中国のアリババグループです。

画像出典元:https://www.alibaba.co.jp/corp/group/

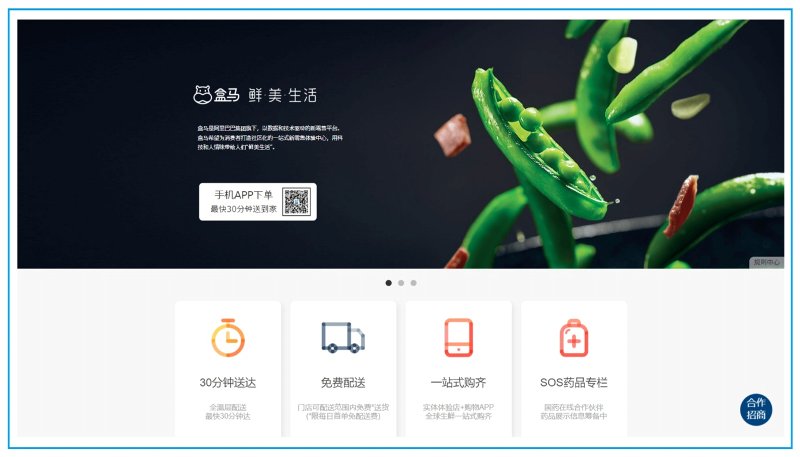

アリババグループは、「オンラインとオフラインを融合させた新しい消費体験を提供する」としてそのムーブメントに火をつけ、いまも油を注いています。たとえば、中国でアリババが運営しているローカル生鮮食品スーパー、盒馬鮮生(フーマーフレッシュ)が有名です。

画像出典元:https://www.freshhema.com/

オフィスをあとにした中国人が、会社帰りにスーパーに寄ります。スーパーには大きないけすがあり、そこから生きた魚を選んだり、広い店内を歩いて新鮮な野菜を見て回ったりするわけです。購入を決めますが、店から出るときは手ぶらです。帰宅して少しすると、お店で選んだ商品が届きます。その様子は、ジャック・マーがいうところの”オンラインとオフラインを融合させた新しい消費体験”が見て取れる例として、これまで何度かテレビで見たことがありました。それを見るたびに、「そんなに新しい体験だろうか」という、どこか冷めた思いが。日本に住む私たちの日常と比べます。コロナ以前より、ネットで洋服を買うことはありました。そのときに、サイズを確かめるために店舗で試着し、持って帰るのが面倒だからECサイトで注文するということは少なくありませんでした。いま思えば、テレビを見たときの冷めた思いとは、「商品が、洋服なのか食品なのかの違いではないか」という程度の理解だったのだと思います。その認識が数日前にガラッと変わりました。

オンラインとオフラインを融合させた新しい消費体験。

その24文字の日本語では表現することができない、中国企業のビジネスモデル・理念・社会背景などにふれたことがきっかけです。それが、今回の記事テーマである、中国のデジタルトランスフォーメーション(DX)です。国民性や法規制の違いはあります。その前提を踏まえても、中国企業のDXが、これほど進んでいるとは夢にも思いませんでした。大げさな表現ですが、中国企業が実践するDXとは、Life Time Value(LTV)といわれる、顧客生涯価値を徹底的に追い求め、顧客行動データをもとにUX改善を高速化することで生み出される結晶であるかのよう。ここでいう結晶とは体験です。オンラインとオフラインを融合させた新しい消費体験のことを指しています。

これまでSUMAVEは、エンドユーザーに接する不動産会社の担当者からその会社の経営者まで、おのおのが感じるテック化のハードルを取材してきました。力を入れてきたのは、その課題を解決する不動産テックの事例紹介です。プロダクトをブラッシュアップするベンチャー企業やスタートアップの関係者とは、不動産会社をITで支えるべく、議論を重ねてきました。視野を広げることの重要性を最初に教わったのは、先進国とされるアメリカの不動産テック事情です。これをいち早く日本語でまとめ、発信することにも注力してきました。不動産業界のIT化、オンライン化を考えたとき、手本となる事例を異産業に求めることにも、積極的な姿勢で取り組んできたつもりです。不動産テックのトレンドを扱うメディアとして、それなりの自負がありました。しかし、井の中の蛙であったといわざるを得ません。フィルターバブルによるものか、などと他責にしてはいけませんが、これまでの取材活動を考え直す必要はありそうです。身近な関係者を不動産テックでサポートしたいという思いに向き合っていたことで、情報収集が近視眼的になっていた危険性もあります。いずれにせよ、向けるべきアンテナの方角が1つ増えたことは確かです。

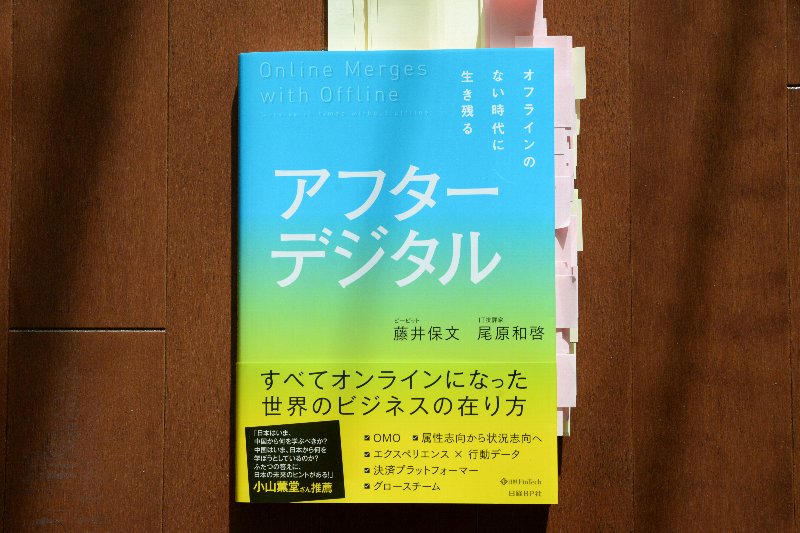

紹介したい書籍があります。

株式会社ビービットの東アジア営業責任者・藤井保文氏と、IT批評家の尾原和啓氏による共著『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』です。

2019年3月初版の本書は、デジタル環境が進む中国DX事情を紹介しています。不動産業界に特化した事例ではなく、扱われているのは広く、中国企業のDX事例です。この情報源であり、筆頭著者でもあるビービット藤井氏は、日本企業の幹部にチャイナトリップという視察ツアーを提供しています。ツアーは2年前より実施していると書かれてあったので、提供をはじめたのは2017年ということになります。それは、その当時から中国に学ぶべきDX事例があったということの表れです。藤井氏は、自身が上海に住むことで中国文化を肌で感じています。その“生”の情報を日本語で読めることは、本書にある見逃せないメリットです。本に登場する中国経済界のリーダーたちの言葉からは、多くの気づきを得ることができました。“まえがき”のなかから具体的に紹介すると、アリババUX大学の元学長、テンセントでUXを指揮する総経理、アリペイの元代表などなど。枚挙にいとまがありません。

2019年3月初版の本書は、デジタル環境が進む中国DX事情を紹介しています。不動産業界に特化した事例ではなく、扱われているのは広く、中国企業のDX事例です。この情報源であり、筆頭著者でもあるビービット藤井氏は、日本企業の幹部にチャイナトリップという視察ツアーを提供しています。ツアーは2年前より実施していると書かれてあったので、提供をはじめたのは2017年ということになります。それは、その当時から中国に学ぶべきDX事例があったということの表れです。藤井氏は、自身が上海に住むことで中国文化を肌で感じています。その“生”の情報を日本語で読めることは、本書にある見逃せないメリットです。本に登場する中国経済界のリーダーたちの言葉からは、多くの気づきを得ることができました。“まえがき”のなかから具体的に紹介すると、アリババUX大学の元学長、テンセントでUXを指揮する総経理、アリペイの元代表などなど。枚挙にいとまがありません。

SUMAVEという不動産テック専門メディアは、2017年8月にはじまりました。不動産テックをテーマにしたイベント取材に乗り出したのは、2017年12月です。以来2年半。中国のデジタル環境やアフターデジタルのキーワードを取材先で聞くことはありませんでした。信頼関係を築くことができた取材対象から、オフレコとして聞く話題のなかにもありません。本書にある、中国で起こっているようなDX事例の断片的な“接点”に、可能性を見出す関係者はいました。しかし、それは可能性の話であり、少し先の未来という認識です。その未来が中国に訪れていることを本書から知ることになりました。すでに中国企業は、明確な戦略を持ってその未来を描き、私たちの知るDXのずいぶん先をいっています。本書を知るきっかけを与えてくれた、日本の不動産テックベンチャーの社長いわく、

いまのアメリカが日本の何年も先をいっているとして、いまの中国は、どのくらい先なのか見当がつかない未来へワープしたかのようなデジタル環境です

DXに関心があり、「不動産テックやPropTechの最先端はアメリカ」と考えている人には、とにもかくにも本書をすすめます。不動産業界に限らず、オフラインのビジネスモデルに課題感を持つ日本企業であれば、産業を問わず、参考になるでしょう。いや、IT企業で働くビジネスパーソンにこそ、読んでもらいたいかもしれません。かなうなら、社内のマネジメント層で読書会をひらき、感想を述べあっていただきたい。念のために付け加えると、本記事は広告ではありません。本を紹介することで何がしかのフィーをECサイトからもらうものでもありません。不動産テック領域の情報発信にたずさわるメディアの人間として、企業のDXに向き合う一人として、本書をすすめずにはいられません。その一心です。

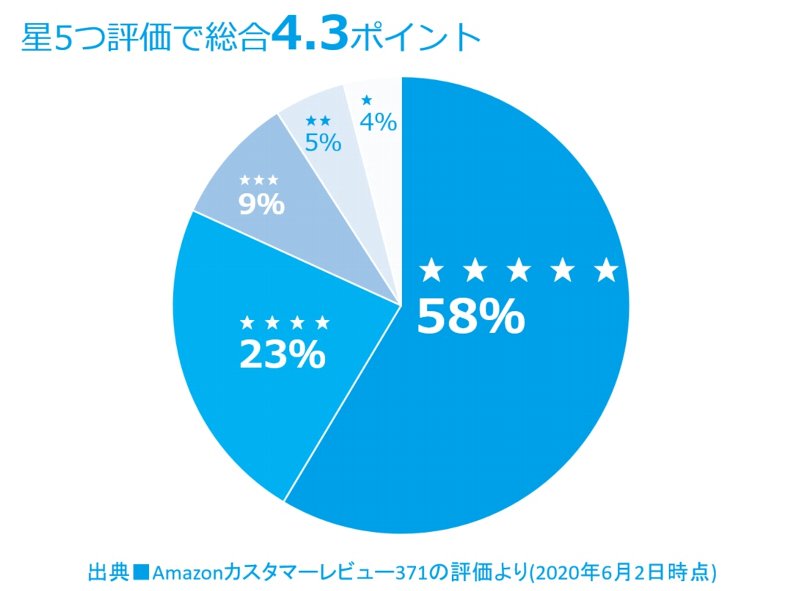

参考程度に、2020年6月2日時点のAmazonによる評価を紹介すると、371の評価のうち、満点となる星5つが58%、星4つが23%、星3つが9%、星2つが5%、星1つが4%です。総合評価は5段階で4.3ポイントでした。本書の目次を紹介しましょう。

第1章 知らずには生き残れない、デジタル化する世界の本質

1-1 世界の状況、日本の状況

1-2 モバイル決済は「すべての購買をIDデータ化する」

1-3 シェアリング自転車は「生活拠点と移動をデータ化する」

1-4 行動データでつなぐ、新たな信用・評価社会

1-5 デジタル中国の本質 データが市民の行動を変え、社会を変える

1-6 大企業や既存型企業の変革好事例「平安保険グループ」

1-7 エクスペリエンスと行動データのループをまわす時代へ第2章 アフターデジタル時代のOMO型ビジネス~必要な視点転換~

2-1 ビフォアデジタルとアフターデジタル

2-2 OMO:リアルとデジタルを分ける時代の終焉

2-3 ECはやがてなくなっていく

2-4 転覆され続ける既存業態

2-5 日本企業にありがちな思考の悪例

2-6 企業同士がつながって当たり前 OMOの行き着く先の姿第3章 アフターデジタル事例による思考訓練

第4章 アフターデジタルを見据えた日本式ビジネス変革

ここまでが、2020年6月2日時点で、Amazonのサイト上に公開されていた情報です。3章では、オフラインの価値を再定義するような中国企業のDX事例が書かれています。

リアルは、密にコミュニケーションがとれる貴重な接点

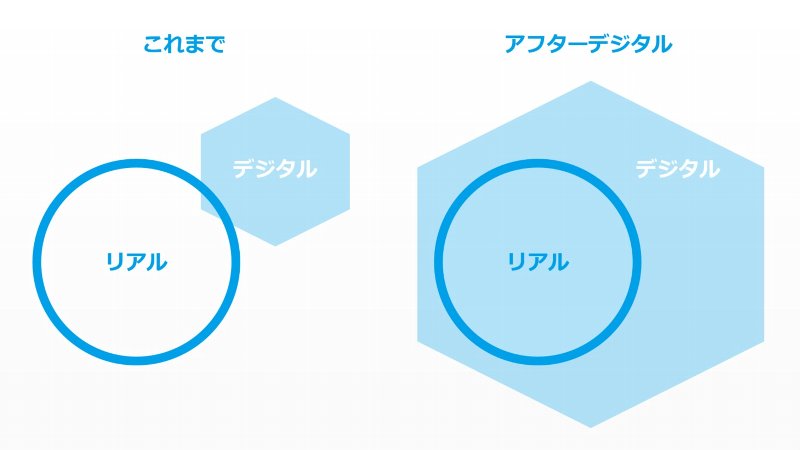

アフターデジタルとは、暮らしにデジタルが浸透した社会や世界観のことです。デジタルのあとの世界というような意味ではなく、「デジタル環境が整った世界/社会」の意味合いが近いと感じます。その世界/社会では常時、インターネットにつながっていて、「人が朝起きて眠るまでの時間がオンラインに接続し続けている状態」と考えます。いいかえると、「企業とエンドユーザーの接点が連続した状態」です。本を読んだ感想から誤解を恐れずにいうと、中国企業は、いつでもユーザーとつながることができる状況を生み出すことが重要で、つながることができる”接点”を無数に設計し、それを通して自社サービス/プロダクトを愛してもうことが重要であると考えます。それぞれの“接点”で自社がユーザーに提供できる強みを考え抜き、その価値を中国企業は最大化させようと試みます。ここで重要なのが、接点はオンラインであってもオフラインであっても構わないということ。

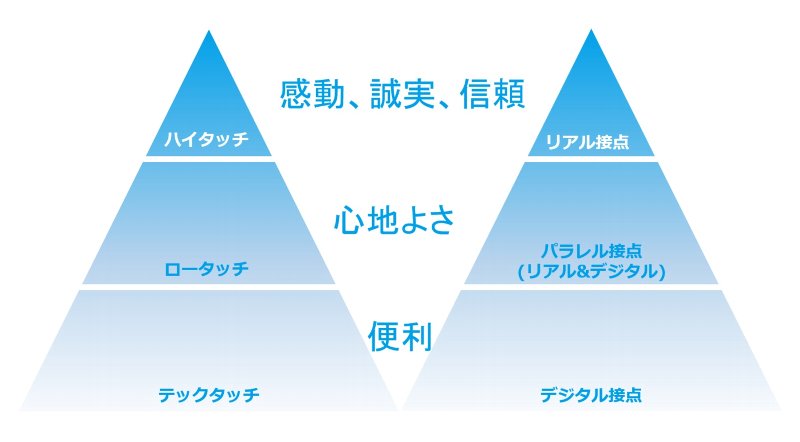

カスタマーサクセスにたずさわるビジネスパーソンには、ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチで考えると、わかりやすいかもしれません。アフターデジタルでは、ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチの3つの層をリアル接点・パラレル接点・デジタル接点のように考えます。これらの接点で大切なのは、提供することができる価値のブラッシュアップです。次がもっとも重要なんですが、ブラッシュアップしながら、いまの接点から次の接点へ、いかにユーザーになめらかに移動してもらうかを設計します。繰り返しますが、接点はオンラインであってもオフラインであっても構いません。重要なのは、ユーザーの状況であると考えることです。もう少し踏み込んでいうと、アフターデジタルでは主従関係が逆転します。

無数にあるデジタル接点(オンライン)が基本で、貴重なリアル接点(オフライン)をいかに非日常として演出し、エンドユーザーによい体験として味わってもらうか。この概念はアフターデジタルの基本であり、うえのような図で説明されています。

無数にあるデジタル接点(オンライン)が基本で、貴重なリアル接点(オフライン)をいかに非日常として演出し、エンドユーザーによい体験として味わってもらうか。この概念はアフターデジタルの基本であり、うえのような図で説明されています。

引っ越しで考えるとこうです。

北海道から沖縄の物件へ越すとき、内見のたびに移動するのは大変ですから、オンライン内見やVR内見、YouTubeなどの映像資料があるとユーザーにとっては便利です。しかし、ふらっと立ち寄った不動産会社のマイソクに見つけた空き物件が、その店舗から徒歩1分の距離にあったとき、「内見はオンラインのみ」とあったらどうでしょうか。中国の若い先進企業に聞くと、次のような質問が返ってきそうです。

それはユーザーの状況を見て最適な施策ですか?

この視点を突き詰めているのが中国企業です。

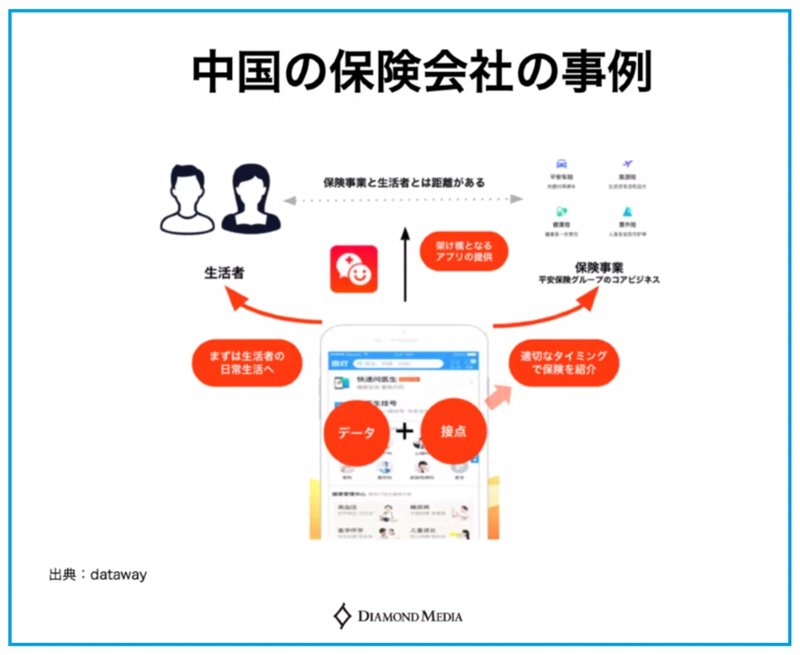

その具体例や、考えかたのサンプルが第3章に書かれています。アフターデジタルな中国社会では、リアルな接点を「密にコミュニケーションがとれる貴重な接点」と位置づけ、サービスやプロダクトからハイタッチ、リアル接点、オフラインを排除しません。DXに成功した中国企業がこだわるのは、製品ではなく体験です。本のなかでは、その具体的な取り組み事例も紹介されています(不動産会社の事例ではありません)。ここでいう体験とは、購買や来店、ECサイトやチャットでのコミュニケーションといった”断片的な体験”ではなく、それらすべてが連続した体験を意味します。連続させることで“旅路”のような価値に高めたもののことです。本のなかでそれは、バリュージャーニーという言葉で表現されています。

デジタルトランスフォーメーション=非効率、オフライン、リアルをITやテクノロジーを使って取り除くこと。

そうした考えは中国企業に一切ありません。視点は極めてユーザー目線であり、主語は社会や顧客なのです。そこにこだわる中国企業の価値観が本書に描かれているのですが、その徹底ぶりには息をのみます。デジタル環境が進む中国企業からすると、ユーザーの状況によって得られる体験の価値は変わるため、オンラインなのかオフラインなのかという議論は存在せず、画一に考えるべきではないという認識になります。その前提に立ってから取り組むのが、ユーザーの状況を観察することです。見ることで、自社とユーザーの“接点”の数を巧みに増やし、自社サービスの世界観をユーザーが理解できるよう、”接点”を一つひとつの体験として設計していきます。アフターデジタルの世界観では、リアル(オフライン)の価値や強みを決して否定しません。その意義と真剣に向き合うのです。“リアルだからこそ提供できる価値”を徹底的に磨きます。代表的な事例を先週のSUMAVEで記事にしました。

画像出典元:https://www.sumave.com/20200529_17672/#2

未読なら、上のURLから中国平安(ピンアン)保険の事例をご覧ください。不動産テック企業が実施したウェビナーを取材した記事です。そこに、中国のなかでもっともDXに成功している企業として有名な、平安保険のDXのポイントをまとめました。DXに取り組んだその保険会社は『平安グッドドクターアプリ』を開発するのですが、その利用者は2018年1月時点で1億9,700万人です。利用者獲得(自社変革)のために、彼らがどうやってデジタルトランスフォーメーションしたか。利用者1億人のアプリが生まれた背景に何があったのか。是非、本を読んで確認してみてください。会社が変革するプロセスも書かれています。ほかにも、前述のローカルスーパー『盒馬鮮生(フーマーフレッシュ)』、タクシーの配車サービス『滴滴(ディディ)』、無人コンビニ『Jian24』、中国コーヒー大手『luckin coffee(ラッキンコーヒー)』などが実践する、製品ではなく体験を売るという中国企業の哲学を本書より学ぶことができるでしょう。

エンドユーザーがリピートする中国のDX不動産仲介『Ziroom』

画像出典元:http://www.ziroom.com/

4章では、アフターデジタルな中国社会で勃発する、産業構造の変化を紹介しています。この章は、大手メーカーが脅威を感じる内容でしょう。国内の不動産業界に置き換えるとどうか。本記事での言及は避けますが、4章2項“企業に求められる変革”が参考になります。全社戦略、事業戦略、ビジネスモデルの3つのレイヤーにおける変革の手順が記されていて、その手引となるでしょう。3項、“日本企業が変わるには”のパラグラフでは、前述のバリュージャーニーの作りかた解説や、そのなかのコアな体験を設計するためのポイント紹介もあります。

少しだけ、バリュージャーニーのポイントを紹介すると、大事になってくるのは、エンドユーザーとの接点から得られるデータを使って良質な体験を作ることです。このときに重要なのは、リアルであってもオンラインであっても、どちらからも行動データを取得すること。次はもっとも重要です。行動データを改善ループにのせ、高速でまわすことによって、はじめて、体験の連続をジャーニー化することができるようになります。リアル接点をデジタル接点のようにとらえ、エンドユーザーの行動データを取得することを忘れてはいけません。「接点の数を増やせばよい」「行動データを取得できればよい」そういう単純な話ではないのです。質の高いバリュージャーニーを設計するためには、たとえば、次のような役割も必要です。

- エンジニア

- デザイナー

- コンテントストラテジスト

- データサイエンティスト

- グロースマーケター

彼らのような専門家がチームを組んでPDCAサイクルを高速回転させることが求められます。そこに、「いつでもアプリを開きたいと、ユーザーが思ってくれる体験(バリュージャーニー)をデザインするのだ」というような、中国企業の強いこだわりを感じます。こだわりに圧倒され、外国企業がポリシーを曲げる事態に発展した事例がこちら。

画像出典元:https://jp.reuters.com/article/starbucks-china-idJPKBN1KN07Q

中国のスターバックスは、「宅配をやらない」としていた主張を撤回。アリババと組み、デリバリーに乗り出しました。反対に、オンライン型のビジネスモデルだった企業がリアル接点を求め、中国に店舗を構える動きも見られると、本書にありました。背景には、「オンライン型/リアル型だった自社も、チャネルにこだわらず、アフターデジタルの世界観を創造して、ユーザーとの接点を増やさないと勝てない」という思惑が見え隠れします。こうした思惑で動くプレーヤーは、国内の不動産業界に限らす、産業全体を見渡しても、日本にはほとんど存在しないのではないでしょうか。そんななかで思い出されるのがトヨタです。

2019年にアメリカ・ロサンゼルスの「CES2019」に、トヨタの章夫社長が登壇しました。このときに発表したのが、「クルマをつくる会社からモビリティサービスを提供する会社へ変革する」というドメイン変更の宣言です。動画の1分58秒あたりからご覧ください。この発言は注目を浴びました。アフターデジタルの中国DX事情を知ったいま、章夫社長の宣言と中国スターバックスの思惑が重なります。2分17秒過ぎの字幕は、とくに見逃せません。

私は、お客様がどこにいようとも、新たな感動を提供し、お客様との接点を増やす新たな方法を作り出す、と決心しました(豊田章夫氏)

このセリフにいたっては、アフターデジタル社会を明確に意識したうえでの、生き残り宣言とも受け取れます。単一の接点型企業から、複数の接点を持つ寄り添い型企業へ。接点が増えることによってエンドユーザーから支持されれば、産業構造は180度、変わる可能性があります。

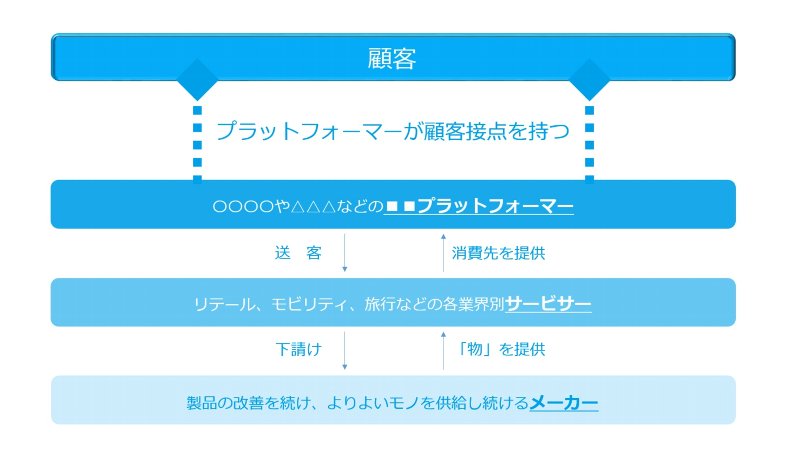

それに近いことが中国では起こっているのです。産業構造の変化とは、つまり、メーカーが下請けの存在になりうる危険性を意味しています。上図は、本書を参考にSUMAVEが作成した図で、「〇〇〇〇や△△△などの■■プラットフォーマー」の文字がふせてある部分には、具体的な企業名や言葉が本のなかに書いてあります。話を不動産業界に戻しましょう。

それに近いことが中国では起こっているのです。産業構造の変化とは、つまり、メーカーが下請けの存在になりうる危険性を意味しています。上図は、本書を参考にSUMAVEが作成した図で、「〇〇〇〇や△△△などの■■プラットフォーマー」の文字がふせてある部分には、具体的な企業名や言葉が本のなかに書いてあります。話を不動産業界に戻しましょう。

あおるようですが、ご自身の目で、一度ぜひ、本書を確認していただきたい。中身を読むと、国内でDXの課題として挙げられる不動産業界の問題点が、巨大な障壁として映らなくなります。その問題点が消えるわけではなく、残り続けることになりますが、変革のポイントは別なところにも存在する。それがアフターデジタルです。実現のための課題についても本に詳しく書かれています。

注意点を1つ挙げると、残念ながら不動産会社のDX事例はのっていません(それでも十分参考になります)。しかし、藤井氏の情報をインターネット上に求めた結果、興味深い動画を見つけることができました。YouTubeに公開されている動画です。動画の31分07秒あたりからご覧ください。アフターデジタルな中国社会で生き抜く、不動産仲介サービス企業『Ziroom(ズールー)』の事例が紹介されています。

34分58秒くらいから、藤井氏は『Ziroom』について、次のようにも解説しています。

ズールーのなかだけで、2、3回引っ越している、みたいなひとたちがいる。やっぱり、利便性、ライフスタイルみたいなところに合致すると、不動産仲介業者をリピートするなんて結構、考えにくいことだと思うんですけど、そういったことができてしまっているのが、ズールーの面白いところ(藤井保文氏)

『Ziroom』は、家を借りたあとのユーザーと自社との“接点”を持ち続けるためのサービスです。ここでも、オンラインかオフラインかという区別はありません。あるのは、ユーザーの状況/接点/タッチポイントを想定し、「そこでのよい体験とは何か」「自社の世界観を体験に落とし込むにはどうすれば」という発想です。『Ziroom』については、ChinaPASSというメディアが、そのサイト内の記事で以下のような数字をまとめています。

北京、上海、深センなど、9つの都市でサービスを展開している。管理物件は、20万人以上のオーナーが所有する物件が50万件以上あり、ユーザー数はサービス累計で120万人、金額でいえば6000億人民元(約10.4兆円)以上の資産を管理していることになる(2018年1月23日のChinaPASSより)

出典元■https://chinapass.jp/2018/news/fundraising-of-chinas-real-estate-leasing-platform-ziroom/

『Ziroom』の設立は2011年10月。2016年に、とある中国企業からスピンアウトしています。驚くのは、上で引用した数字が2017年末時点のものであるということです。アメリカの不動産テックベンチャー『Compass』や『Opendoor』の同時期と、資金調達額を比べても見劣りしません。話はまだ続きます。『Ziroom』は賃貸でしたが、売買でアフターデジタルの世界観を提供する企業も存在するのです。スピンアウト元にあたる中国企業『链家(LianJia)』です。日本語にするなら”鍵家”でしょう。

画像出典元:https://bj.lianjia.com/

売買仲介においても、中国企業は”製品ではなく体験”にこだわり、チャネルを区別しません。アフターデジタルな世界観をユーザーに体験してもらうことに全力を注いでいます。

取材を続けてわかったことが、もう1つあります。中国DX事情に気づいている不動産業界関係者の数は国内に少なくないということです。コロナ以前に現地を訪れ、LianJiaの幹部に接触した日本の不動産テックベンチャーのTOPがいます。事実を本人に確認しました。振り返ると、「そういえば、あの経営者も中国を視察していた」と思い起こしたり、著者の藤井氏が所属するビービットHPの事例のなかには、不動産情報メディアを運営する企業の名前を見つけることができたり。もしかすると、国内でもアフターデジタルな世界観を作り出そうとしている不動産会社がいるかもしれません。本書『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』を読み、情報収集を重ねたことで見えてきたのは、その予兆でした。ジャック・マーの言葉、「オンラインとオフラインを融合させた新しい消費体験」にかんしては、リアルとバーチャルをわける時代が終わったことを告げているのだと、認識を改めた次第です。

おわりに ~追いかけるKPIについて~

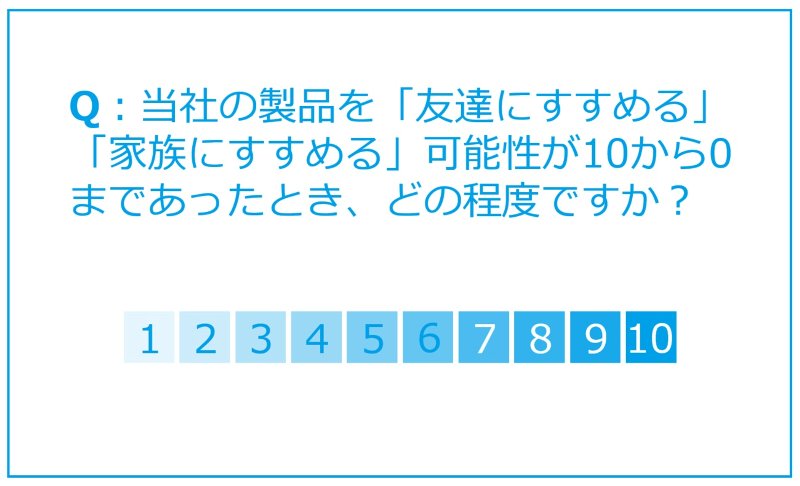

バリュージャーニー型のビジネスモデルでは、エンドユーザーに長い間にわたって使ってもらうことが肝になります。それを測る指標として有効なのがNSPであると、本に書かれていました。NPSとは「Net Promoter Score(ネットプロモータースコア)」の頭文字をとった略語です。NPSは、顧客のロイヤルティーを測るときに使われます。詳細は本書に譲りますが、NPSを使うことで、ユーザーをインフルエンサーとアンフルエンサーに分類し、「サービスコミュニティの外へ向かってネガティブな情報を発信される危険性アリ」などのアラートをチャッチすることが重要です。その信号から迅速に対応することで、インフルエンサーがアンフルエンサーなることを防ぎます。単年の売上が重要であることに変わりはないとしながらも、KPIにNPSを用いて、「エンドユーザーの不満」を可視化することの大切さが本のなかで訴えられていました。

売切型から継続収益型への変革、このときの日本企業に見られる問題点、中国企業と日本企業の幹部の会話事例、アフターデジタルの世界観を日本企業が全社員で共有することの難しさ、日本らしいDXのアイデア、全社最適の新たな可能性、ディストピアかユートピアかの議論、アルゴリズム・フェアネス、Online Merges with Offiline(OMO)、なぜ製品ではなく体験が重要なのか、アプリ決済の存在などなど、お伝えしたい話はまだまだあります。伝えきれなったテーマは、整理をして改めて記事にできればと思います。その機会はいつになることか。じつは、そう遠くなさそうです。なぜなら、2020年7月末に本書の続編が発売を予定しているからです。「そこに、アフターコロナの考察が書かれないだろうか」と淡い期待を抱いています。バリュージャーニー型のビジネスモデルは、コロナによる非接触・非対面のムードがただようNew Normal(ニューノーマル)な社会をどう進むのか。アフターデジタルは、コロナ禍において、密にコミュニケーションがとれる貴重な接点(リアルやオフライン)をどのように扱うのか。藤井氏本人がアフターデジタルでのコロナ影響をどうとらえているか、という点にも大変興味があります。

本書は、産業にかかわらず、リアルかオンラインかというビジネスモデルにかかわらず、DXに関心のあるすべてのビジネスパーソンにおすすめの1冊。

本書は、産業にかかわらず、リアルかオンラインかというビジネスモデルにかかわらず、DXに関心のあるすべてのビジネスパーソンにおすすめの1冊。

※参考までに、Amazonの本書販売ページのURLも紹介しておきます。