不動産業界におけるOMOとは、目線を「企業」から「顧客」に変えること

はじめに

アフターコロナの不動産業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)のエッセンスを紹介する、SUMAVE・DX通信の9月25日号です。今回は、小売業界を中心に話題となっている「OMO(オーエムオー)」を取り上げます。本記事は、不動産業界におけるOMOのポイントを「はじめてOMOにふれる」という業界関係者や、「英語をはじめとした専門用語が苦手」という読者に向けて紹介・解説する記事です。

まえおき/社会情勢を知る

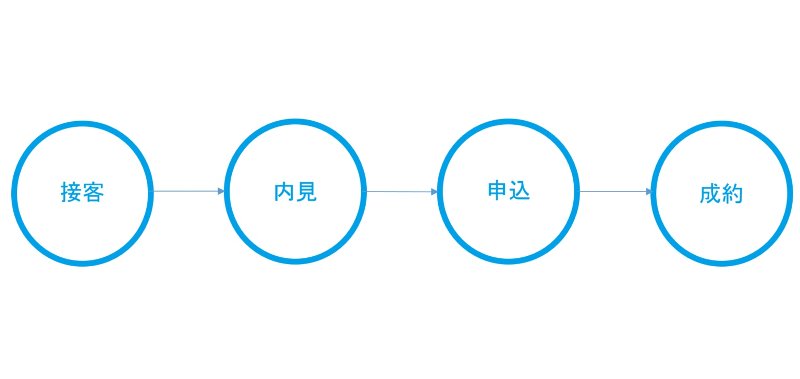

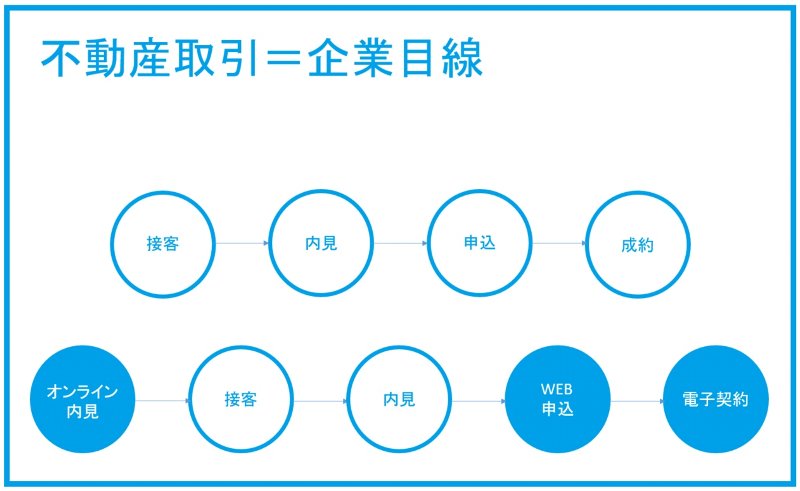

不動産取引を簡略化した図です。お客さんが来店し、接客をして内見に行く。見た物件をお客さんが気に入ると、申込です。審査があったり重要事項説明をしたりといった細かい業務は割愛させていただきました。それらをへて、成約となります。ここがゴールです。

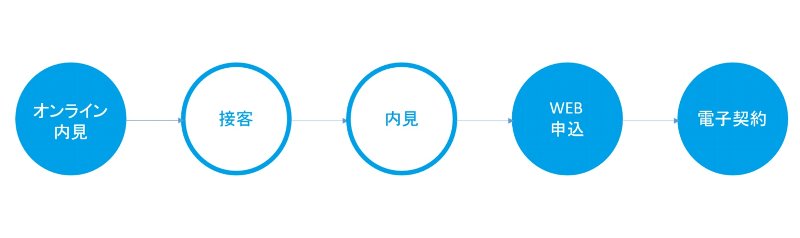

接客、内見、申込、電子契約などの不動産取引は、そのほとんどが非対面で完結できるようになりました。IT重説もインターネットを介し、非対面で実施することが可能です。コロナによる、緊急事態措置のあいだには、自宅にいるお客さんと店舗にいる社員をインターネットでつないで接客をしたり、自宅にいるお客さんと物件にいる営業スタッフをインターネットでつないで、ライブ配信の内見をしたりした不動産会社もいました。

接客、内見、申込、電子契約などの不動産取引は、そのほとんどが非対面で完結できるようになりました。IT重説もインターネットを介し、非対面で実施することが可能です。コロナによる、緊急事態措置のあいだには、自宅にいるお客さんと店舗にいる社員をインターネットでつないで接客をしたり、自宅にいるお客さんと物件にいる営業スタッフをインターネットでつないで、ライブ配信の内見をしたりした不動産会社もいました。

その結果、明らかになってきたのが、従来とは違う成約までのパターンの存在です。上の図は、その1例に過ぎません。オンライン内見とオンライン接客を行ったり来たりするお客さんがいたり、いま住んでいる家と引っ越し先が同じ地域であってもリアルな内見をせず、オンライン内見で済ませたり。ほかにも、不動産会社が用意している物件の3D画像を見たお客さんから、「内見したい」と相談され、来店。事前に選別した“コレ”という物件だけをお客さんは内見します。内見後は現地解散。店舗に戻ったスタッフはインターネットでの申込をお客さんにメールで案内します。お客さんが転勤で家を探しているなら、内見の手間が省かれることも少なくありません。その場合、お客さんは自分の財布から賃料を払うわけではないので、「自分の目で実物を見てちゃんとチェックしないと損をする」といった気持ちが薄れるためです。この場合、自宅にいるお客さんと、物件にいる営業スタッフをインターネットでつなぐ、ライブ配信による内見が効果的です。そうした顧客対応が、いま、インターネットをはじめとしたITの発達で実現できるようになりました。一部の限られた不動産会社や、大手不動産会社だけがやっていることではありません。

その結果、明らかになってきたのが、従来とは違う成約までのパターンの存在です。上の図は、その1例に過ぎません。オンライン内見とオンライン接客を行ったり来たりするお客さんがいたり、いま住んでいる家と引っ越し先が同じ地域であってもリアルな内見をせず、オンライン内見で済ませたり。ほかにも、不動産会社が用意している物件の3D画像を見たお客さんから、「内見したい」と相談され、来店。事前に選別した“コレ”という物件だけをお客さんは内見します。内見後は現地解散。店舗に戻ったスタッフはインターネットでの申込をお客さんにメールで案内します。お客さんが転勤で家を探しているなら、内見の手間が省かれることも少なくありません。その場合、お客さんは自分の財布から賃料を払うわけではないので、「自分の目で実物を見てちゃんとチェックしないと損をする」といった気持ちが薄れるためです。この場合、自宅にいるお客さんと、物件にいる営業スタッフをインターネットでつなぐ、ライブ配信による内見が効果的です。そうした顧客対応が、いま、インターネットをはじめとしたITの発達で実現できるようになりました。一部の限られた不動産会社や、大手不動産会社だけがやっていることではありません。

画像出典元:https://www.sumave.com/20200821_19027/

画像出典元:https://www.sumave.com/20200821_19027/

不動産会社が望む、望まないにかかわらず、日本社会は、そうした業務を実施できる世の中であるということです。これは、つねに社会がインターネットにつながっていることを意味しています。礼儀や体裁を無視するなら、インターネットとスマホがあれば、重要事項説明を自宅のトイレから聞くことができてしまいます。いま、社会はそのようなことが可能なほどに、技術が発達しているのです。スマホを持つことで、それまでよりもインターネットにつながることが非常に手軽になりました。この社会情勢、インターネット環境とスマホが普及した現状がOMOを語るときに欠かせません。

OMOとは顧客目線で、顧客の体験を考えること

コロナによる感染拡大を予防する目的で、お客さんと接する業務を非対面でやるよう迫られたとき、私たちは、それを実施することができる社会にいます。それを可能にしているポイントは2つ。インターネットとスマホの発達・普及です。その2つが世の中に広く、行き渡っているため、迫られた非対面業務を実施することは、できてしまいます。不動産会社で働く読者のなかには、「自分自身がテレワークを強いられた」という人もいたのではないでしょうか。そんなときも、パソコンとインターネット環境があれば、テレワークをすることもできる環境です(制限があったり、100%ではなかったり、職種による向き不向きといた個別事情はあるかと思いますが)。その代表例として、オンライン会議があります。

画像出典元:https://www.sumave.com/20200305_16436/

画像出典元:https://www.sumave.com/20200305_16436/

Zoomをはじめとしたビデオ会議システムを経験した読者は多いはず。SUMAVEが2020年3月から9月までの7か月弱に取材したオンラインイベントの数は157を数えます。その約9割以上がZoomです。ここには、多くの不動産会社のかたも参加者されていました。なかには、「以前は会議をオンラインでやるなんて考えることはできなかった」と口にする参加者も。「私は、打ち合わせのすべてがZoomですし、これからもそうしたいです」と答える人もいるでしょう。ここで、3つの問いがあります。ぜひ、胸に手を当てて考えていただけると幸いです。

Q:あなたが、「以前はオンラインでの会議なんて信じられなかった、やっぱり対面で打ち合わせをしたい」と感じていたり、「いまではオンライン会議が基本、これからもそうしたい」と考えていたり、「その間くらいかな」と思っていたりして、実際のオンライン会議やオンラインイベントに参加するとき、「自分は、これから、オンラインの世界に行く」と意識しますか?

Q:インターネットで買い物をするとき、あなたは、「自分はいま、オンラインの空間にいる」と意識しますか?(インターネットで買い物をしない人は、想像してみてください)

Q:あなたが、お客さんをオンラインで接客することになったとき、IT重説を実施するとき、自宅にいるお客さんと物件にいる自分がインターネットでつながって、オンラインでの内見を案内するとき、「自分はいま、オンライン上にいる」と意識しますか?

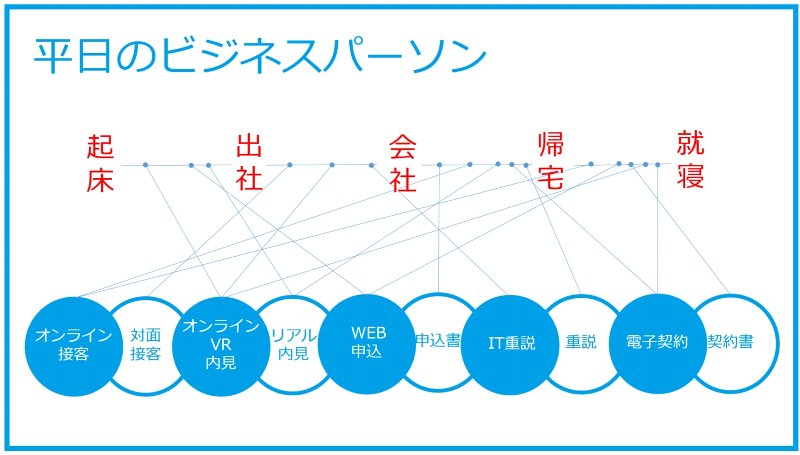

その状況に慣れている人ほど、「意識しない」と答えます。これは、オンラインイベントの取材を通じて得た肌感覚です。ビデオ会議システム、インターネットでの買い物サービス、オンライン接客、IT重説、オンライン内見、WEB申込、電子契約などなど、これらのサービスを私たちが使うとき、そのサービスがオンラインかどうかを私たちは意識しないものです。いいかえると、「顧客にとって重要なことは、自分にとって都合がよいかどうかである」ということで、そのサービスがオンラインなのかオフライン(リアル)なのかは考えていないのです。気取らず、気の合う仲間と親睦を深めたいときは居酒屋に行きます。運動して喉がかわいているなら、コンビニや自販機で飲み物を買います。お客さんは、すぐに内見をしたいときは電話で問い合わせをします。一週間後の内見予約はメールやLINE。時間がないので会社の昼休みにできることを済ませてしまいたい人は、IT重説を希望する。それぞれ、目的が違い、自分がいる状況で自分にとって都合がよいサービス(選択肢)を選んでいるに過ぎません。選ぶとき、私たちはそのサービスがオンラインなのかリアルなのかをあまり意識しないものです。インターネットとスマホは、私たちの日常生活に入り込んでいます。それが無理なく、気軽に実現できるという社会背景が非常に重要です。平日のビジネスパーソンなら、こうです。

毎日の生活のなかで、つねに私たちはインターネットにつながっています。それを使って、そのときの自分にとって都合がよいサービスを選びます。重い荷物になるのでお米はインターネットで買って配達までしてもらったほうが楽です。でも、自宅近くのお米屋さんに美味しいお米があって好物なら、そこで買う。それらは、自分にとって都合がよいからです。部屋・家探しはどうでしょうか。インターネットで検索をしていたとき、偶然、よさそうな部屋・家を見つけたら? その視点で考えたのが次の図です。

毎日の生活のなかで、つねに私たちはインターネットにつながっています。それを使って、そのときの自分にとって都合がよいサービスを選びます。重い荷物になるのでお米はインターネットで買って配達までしてもらったほうが楽です。でも、自宅近くのお米屋さんに美味しいお米があって好物なら、そこで買う。それらは、自分にとって都合がよいからです。部屋・家探しはどうでしょうか。インターネットで検索をしていたとき、偶然、よさそうな部屋・家を見つけたら? その視点で考えたのが次の図です。

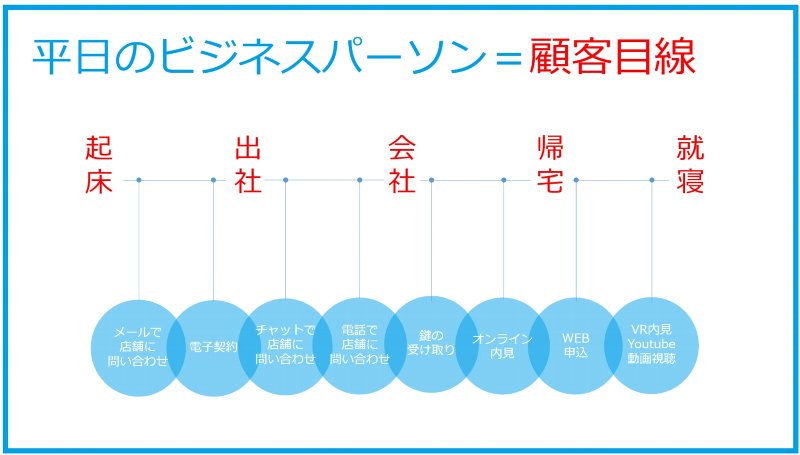

お客さんは、自分にとって都合がよいサービスを選びたいだけ。不動産業界においてOMOを語るときの最大のポイントは、企業目線から顧客目線に変わる点です。

お客さんは、自分にとって都合がよいサービスを選びたいだけ。不動産業界においてOMOを語るときの最大のポイントは、企業目線から顧客目線に変わる点です。

接客、内見、申込、契約がオンイランか、そうではないかはお客さんにとってどうでもよいことです。自分の状況にあったサービスを使いたいだけなのです。「この状況を起点にビジネスを見つめ直す」という発想が、OMOです。それを不動産業界の賃貸・売買取引業務に置きかえると、上の図のように考えることができます。繰り返しますが、一例に過ぎません。

接客、内見、申込、契約がオンイランか、そうではないかはお客さんにとってどうでもよいことです。自分の状況にあったサービスを使いたいだけなのです。「この状況を起点にビジネスを見つめ直す」という発想が、OMOです。それを不動産業界の賃貸・売買取引業務に置きかえると、上の図のように考えることができます。繰り返しますが、一例に過ぎません。

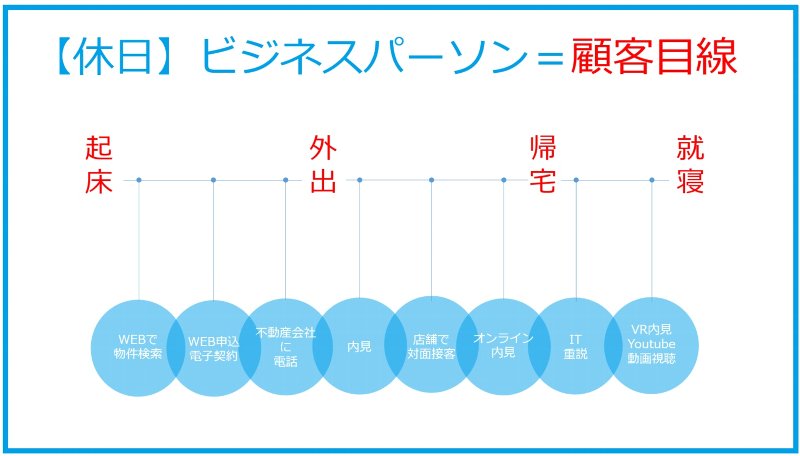

お客さんは、朝、起きてから出社までの隙間時間でインターネット検索をします。そこで見つけた物件を3D画像で見たりYoutube動画で確認できたりするなら見たいわけです。自分にとって都合がよいから。気に入ったら、急いで不動産会社に電話をするかもしれません。会社でのお昼休みに、さっき見つけた物件をオンラインで内見できるなら、もっとうれしいかもしれない。商談で外出したとき、物件の近くに行くなら現地を内見できると好都合です。不動産会社のスタッフと現地で別れたら、帰りの電車のなかでWEB申込をする。物件の契約内容が気になったお客さんは、帰宅途中にチャットで相談をするかもしれません。無事に解決して、電子申込です。「週末に内見をしなくて済んだので、行きたかったあのレストランを予約しよう」そんな気分になる(かもしれません)。もし、物件が気に入らなければ、翌朝に違う物件を3D画像で見たりYoutube動画をチェックしたりします。そうして、自分の状況に都合がよいサービスを選びたいのです。ここには、サービスがオンイランなのかオフラインなのかという発想はありません。お客さんは、その発想でサービスを選ばないのです。この目線の転換が勘所です。上図で紹介したのは、平日のビジネスパーソンですが、この状況が休日というになると話は違ってくるでしょう。

上図も、一例に過ぎません。ほかにも、スポーツをしているときの自分、家族といるときの自分といった状況も想定されます。繰り返しますが、自分の状況にあったサービスを自分の都合で使いたいと顧客は感じます。いまの不動産取引には、その選択肢が豊富です。OMO思考で考えるなら、その選択肢は、純粋な不動産取引に留まりません。部屋を探す人への温かい言葉かけ、イベントやセミナーなども、”選択肢”になりえます。インターネットとスマホが発達・普及した社会ではそれが可能で、実際にほかの産業では実現できているからです。その社会背景を認識したうえで顧客の目線に立ち、顧客と新しい接点(関係)を築こうと、考えたり探したりする思考法がOMOです。リアルとデジタルをわけて考えず、”一体”としてとらえ、それをデジタルにおける競争の原則から考えます。顧客の一日(生涯)に、自分たちの業務(サービス)がいかにして入り込むかは大切なテーマです。ゴールは成約や販売ではありません。それは企業目線のゴールです。重要な指標ではありますが顧客目線のゴールではない。顧客目線のゴールとは何か。「新しい生活をはじめること」かもしれません。「なりたい自分になるために踏み出す最初の一歩が不動産という新しい家」かもしれません。自分のゴールを叶えてくれた不動産会社を顧客は好きになります。

上図も、一例に過ぎません。ほかにも、スポーツをしているときの自分、家族といるときの自分といった状況も想定されます。繰り返しますが、自分の状況にあったサービスを自分の都合で使いたいと顧客は感じます。いまの不動産取引には、その選択肢が豊富です。OMO思考で考えるなら、その選択肢は、純粋な不動産取引に留まりません。部屋を探す人への温かい言葉かけ、イベントやセミナーなども、”選択肢”になりえます。インターネットとスマホが発達・普及した社会ではそれが可能で、実際にほかの産業では実現できているからです。その社会背景を認識したうえで顧客の目線に立ち、顧客と新しい接点(関係)を築こうと、考えたり探したりする思考法がOMOです。リアルとデジタルをわけて考えず、”一体”としてとらえ、それをデジタルにおける競争の原則から考えます。顧客の一日(生涯)に、自分たちの業務(サービス)がいかにして入り込むかは大切なテーマです。ゴールは成約や販売ではありません。それは企業目線のゴールです。重要な指標ではありますが顧客目線のゴールではない。顧客目線のゴールとは何か。「新しい生活をはじめること」かもしれません。「なりたい自分になるために踏み出す最初の一歩が不動産という新しい家」かもしれません。自分のゴールを叶えてくれた不動産会社を顧客は好きになります。

「次の部屋探しも、この不動産会社で」

「家を買うときはここに頼みたい」

特定の不動産会社をひいきにするという気持ちが芽生えます。一度の不動産取引ではなく、その顧客が生涯にわたって探す部屋・家をサポートすることができます。それを物件、家、不動産取引、入居生活などで実現することが、OMOの考えかたを不動産業界に置きかえたときの、不動産会社の1つのゴールとなるでしょう(ほかにも、不動産会社なりのゴールが存在します)。これは、ほかの産業で実際に起きている、社会情勢をふまえた企業戦略の変化です。全社的な改革を進めている企業として、国内では丸井グループが有名です。

画像出典元:https://www.sumave.com/20200717_18270/

画像出典元:https://www.sumave.com/20200717_18270/

国内だけでなく、OMOという言葉の成り立ち、先進国の事例などを詳しく知りたい人は、ぜひ、株式会社ビービットの藤井保文氏が書いたブログ記事をご覧ください。藤井氏は、アフターデジタルという言葉の提唱者としても知られています。OMO思考が一般化している先進的な中国企業のデジタルトランスフォーメーションに精通していて、専門用語に明るい読者には理解の解像度が高まるという意味からも大変オススメの記事です。

ちなみに、OMOは、英語のOnline Merges with Offlineの頭文字をとった略語です。元グーグル中国の李開復(リ・カイフ)氏が2017年9月頃に提唱しました。ここまでの話を抜きにしてストレートに和訳をすると、「オンラインとオフライン(リアル)を融合する、混ぜる」というような意味合いです。ここまでお読みいただいた読者のかたに、OMOが単純なオンラインとリアルの融合ではないことが伝わることを願っています。

OMOをふまえ、これまでのおさらい ~不動産業界におけるデジタルトランスフォーメーションとは~

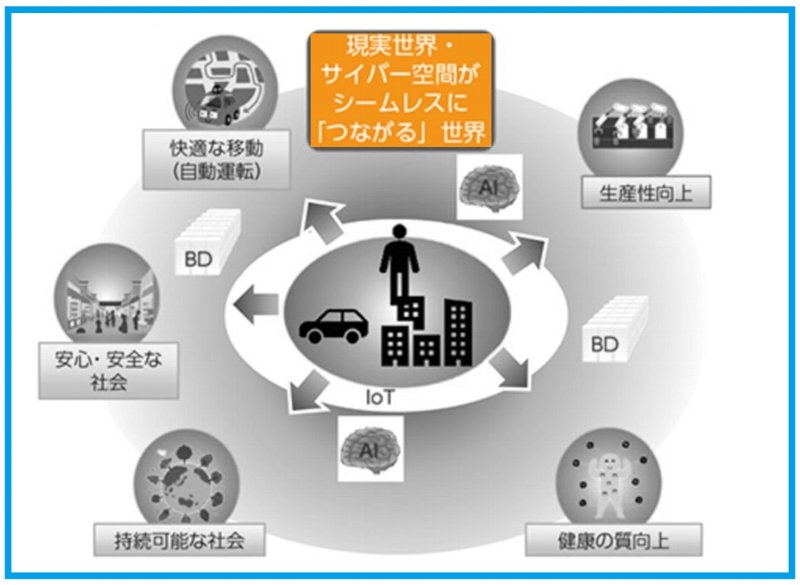

画像出典元:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd102200.html

総務省によるとデジタルトランスフォーメーション(DX)とは、人々の生活のあらゆる面に情報通信技術(インターネットやスマホなど)が浸透し、よりよい方向に変化させることです。その定義から考えると、たとえば、不動産会社が不動産テックサービスを導入することは、「DXの一部」、もしくは、「DXの入り口」になります。自社、サービス、業態をよりよい方向に変化させるための手段としてDXがあるわけです。

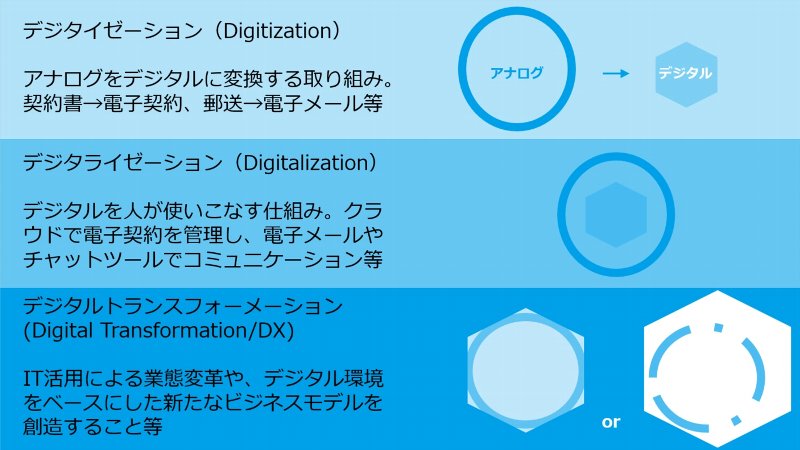

DXのための3ステップ

不動産業界においてDXと呼ばれる取り組みは、次の3ステップにわけることができます。

- D1→デジタイゼーション(Digitization)

- D2→デジタライゼーション(Digitalization)

- D3→デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation/DX)

D3を目標にして、D2とD1を逆算することができると理想的です。D3の目的は、よい体験(部屋・家探し、不動産取引、入居生活)を顧客に提供することです。それは、OMO思考によって新しい関係を顧客と築くことである、そういいかえることができます。そのために、契約書を電子化して会社のクラウドに保管したり、電子契約に全従業員がアクセスできるような社内インフラを整えたりします。D1やD2のステップを踏むために利用したいのが、不動産テックです。それらは、顧客にとっての“よりよい方向(顧客が自分にとって好都合なサービスを選択できるという体験)”を生み出すための基礎、下準備です。その先のステップにD3があります。

よりよい方向(体験)とは

総務省が示す図によれば、不動産テックの導入、IT化、オンライン化によって、現実世界(リアル)とサーバー空間(オンライン)をシームレスにつなげることが、よりよい方向(体験)です。現在の日本社会に置きかえると、リアルとオンラインが融合した、シームレスな体験です。その結果、顧客が意識せず自由にリアルとオンラインを行き来できることが、“よりよい方向”としての1つの理想であると考えます。さらに踏み込んでいえば、「顧客にとって、サービスがリアルなのかデジタルなのかはどうでもよい。顧客は、自分らしく、そのときの自分の状況にあったサービスを使いたいだけ」という視点が欠かせません。これはOMO思考です。その発想でサービスを提供できる不動産会社が、顧客から選ばれる時代です。一度の取引だけではありません。その顧客の生涯にわたっての部屋・家探し、不動産取引、入居生活を担うことになるでしょう。なぜなら、「自分らしい人生を送りたい」「こんな新しい生活をはじめたい」と願う顧客に不動産会社が不動産を通じて寄り添い、その願いを叶えることになるからです。そうした不動産会社を顧客は信頼し、応援します。

なぜ、DXをするのか

つまり、自分の人生を応援してくれる不動産会社として、顧客から選ばれ続けるためです。総務省のページを参考にするなら、その対象は人々です。不動産業界において意識したいのは、部屋を探す人であり、これまで余裕がなくて不動産会社がサポートしきれなかった入居者も該当します。そのスタンスは、賃貸・売買・管理において同じで、退去者も例外ではありません。彼らを不動産取引においての“位置づけ”で理解せず、“一人の顧客がどんな状況なのか”で認識します。不動産を通じて、彼らが望む暮らし、人生、ライフスタイルをサポートするために、インターネットとスマホを駆使して会話(コミュニケーション)するのです。

今後もSUMAVEは、情報発信によって不動産会社のDXをサポートしていきます。