【はじめてのアフターデジタル】リアルとオンラインの新しい関係をまなぶ

はじめに

2020年9月9日〜11日までの3日間に、オンライン展示会「BOXIL EXPO(ボクシル エキスポ)2020 IT・SaaS・テレワーク展」が開催されました。主催は、スマートキャンプ株式会社です。同社は、SaaSマーケティングプラットフォーム「BOXIL SaaS」を提供しています。そこで培った情報を生かし、リアルタイム配信されるのがBOXIL EXPOでした。

クラウドコンピューティングやインターネットの発達により、不動産業界でも、必要な機能を必要な分だけ使うようなサービスが、少しずつ増えてきました。それは不動産業界において、おもに、業務の効率化を目的とした不動産テックです。産業問わず、そうした事例に触れる機会をBOXIL EXPOは提供しています。本日取り上げるのは、そのコンテンツの1つとしてセッティングされていたウェビナーです。

画像出典元:https://expo.boxil.jp/event/it-saas-telework-2020/session/24

画像出典元:https://expo.boxil.jp/event/it-saas-telework-2020/session/24

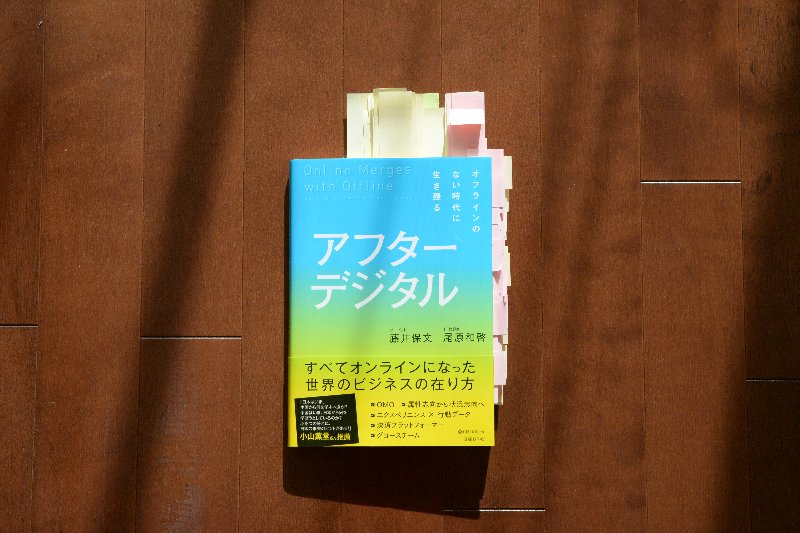

藤井氏(画像上左)と尾原氏(画像上右)は『アフターデジタル』という書籍を共著しています。本のなかで提唱されている考えかたを平たくいうと、“リアルな活動のすべてはデジタルに包み込まれている”という、新しい社会通念です。その社会において、ビジネスに必要なデジタルトランスフォーメーション(DX)のポイントが『アフターデジタル』という書籍で解説されています。

初版は2019年3月25日。2020年9月17日時点で9.8万部と、10万部に迫ろうとしています。反響が大きかった半面、予期せず生まれたのが誤解でした。それを藤井氏は、自分の言葉で補正したいとして、2020年7月23日に本書の第2弾を出版。『アフターデジタル2 UXと自由』です。第2弾は、一冊目が与えてしまった誤解を丁寧にもみほぐしてから解消を試み、アフターデジタル社会の最新動向をアップデートする内容になっています。発売から一か月余りで発行部数は4.3万部。いずれも電子書籍を含めた部数ですが、世間からの注目度の高さが、うかがえます。なぜ、注目を浴びているのか。この問いに藤井氏は、「新しいことをそんなに話しているわけではない。中国や世界のビジネスを見ている人が言語化したかったことを私が、うまく言語化できたからではないか」と分析しています。

初版は2019年3月25日。2020年9月17日時点で9.8万部と、10万部に迫ろうとしています。反響が大きかった半面、予期せず生まれたのが誤解でした。それを藤井氏は、自分の言葉で補正したいとして、2020年7月23日に本書の第2弾を出版。『アフターデジタル2 UXと自由』です。第2弾は、一冊目が与えてしまった誤解を丁寧にもみほぐしてから解消を試み、アフターデジタル社会の最新動向をアップデートする内容になっています。発売から一か月余りで発行部数は4.3万部。いずれも電子書籍を含めた部数ですが、世間からの注目度の高さが、うかがえます。なぜ、注目を浴びているのか。この問いに藤井氏は、「新しいことをそんなに話しているわけではない。中国や世界のビジネスを見ている人が言語化したかったことを私が、うまく言語化できたからではないか」と分析しています。

今回のウェビナーは、そのエッセンスが凝縮された内容でした。それは、アフターコロナの不動産業界における“DXの原液である”とも、いいかえることができます。「はじめてアフターデジタルに触れる」という人へは、とくに、オススメのウェビナーでした。ぜひ、筆頭著者である藤井氏と、共同著者である尾原氏によるクロストークをご覧ください。

概論/アフターデジタルとは

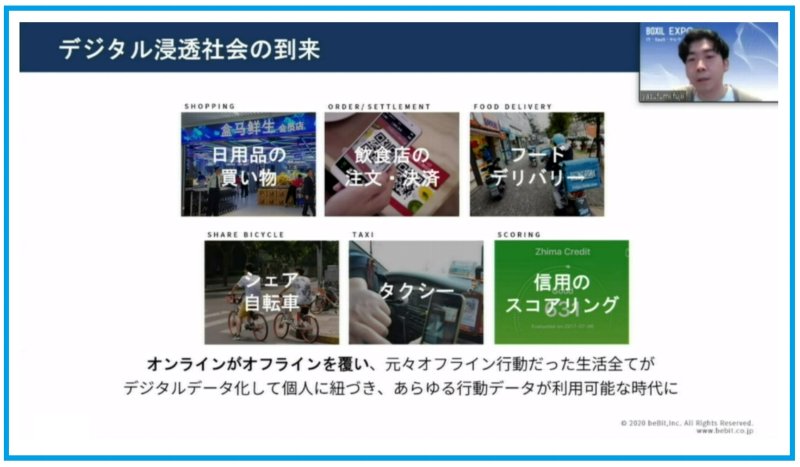

藤井:本日は3つの構成で話をしたいと思っています。1つ目は、私と尾原さんで書いた『アフターデジタル』の概論です。そのうえで、2つ目に、「次の時代は、世界観と顧客体験である」という話をします。ここでは事例をまじえて解説します。3つ目は、そのなかで必要なケイパビリティというか、考えかたの話です。まず、1つ目の概論から。アフターデジタルとは、デジタル先進国である中国や北欧、アメリカなどで当たり前になっている社会通念のことです。それは、コロナ禍の日本でも、どんどん進んでいます。日用品の買い物、飲食店での注文や決済、Uber Eatsや出前館に代表されるフードデリバリーだけでなく、“移動”の分野でも、日本ではあまりないですがシェア自転車、タクシーアプリなど、どんどん出てきている状況です。これが何を意味しているかというと、オンラインがオフラインを覆って、もともとオフライン行動だった飲食、買い物、移動みたいな生活のすべてが、デジタルデータ化され、それが個人にひもづき、あらゆる行動データが膨大に、高頻度で生まれているということです。「これを利活用することで自社を強くすることができる時代なのではないか」というのが、時代背景の話です。この現状を“アフターデジタル”と申し上げています。

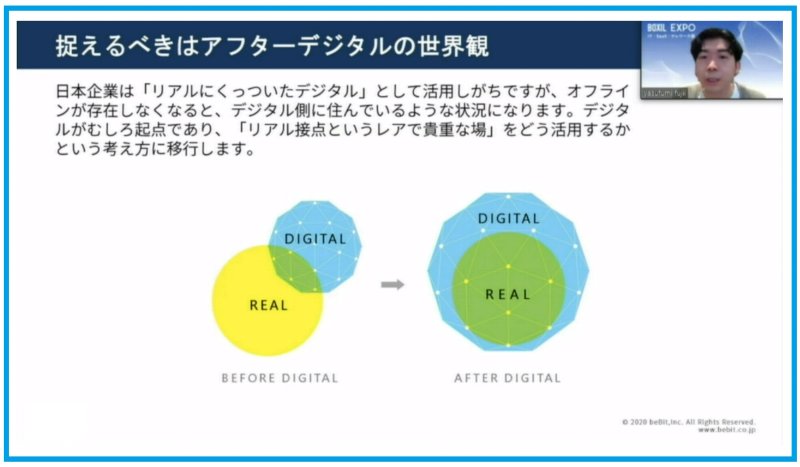

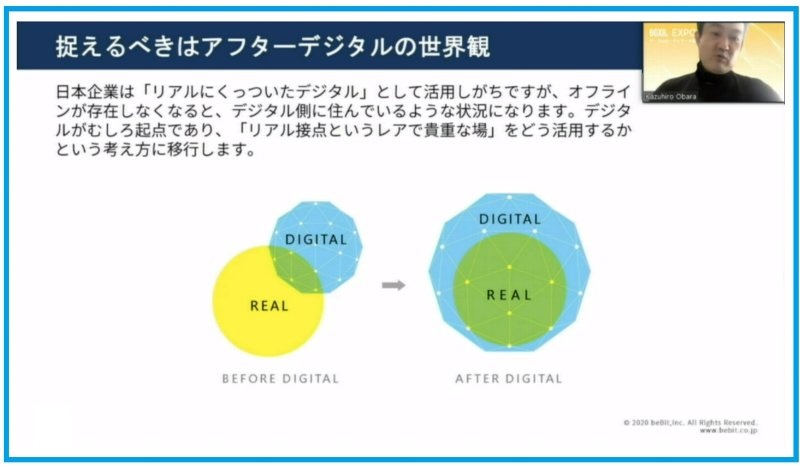

藤井:その変化は日本にも起きていることだと思っています。ここで感じるのは、日本企業のDXが、デジタルを付加価値やおまけのように考えているケースが多いなということです。多くは、リアル偏重型だったり、リアルに足場を置き過ぎていたりして、僭越ながら、それをビフォアデジタル型(上図の左側)と呼ばせていただきました。それを上の図の右側、アフターデジタル型に、私たちの社会認識や企業活動を移していく必要があるのではと。飲食や移動において顧客との接点は、もともとはリアルだけでした。それは上の図でいうところの黄色い部分にあたります。これがだんだんと、IoTやセンサーなどによるデジタル接点のつながりが増え、それがいききると上の図の右側のようになります。いわゆる“リアルの接点”であっても、顧客は必ずオンライン(デジタル)とつながっている、そういう社会に変わっていきますよと。この視点で社会をとらえ、企業活動をしていったほうがよいのではないか。そんなことを『アフターデジタル』の本で書きました。

藤井:その変化は日本にも起きていることだと思っています。ここで感じるのは、日本企業のDXが、デジタルを付加価値やおまけのように考えているケースが多いなということです。多くは、リアル偏重型だったり、リアルに足場を置き過ぎていたりして、僭越ながら、それをビフォアデジタル型(上図の左側)と呼ばせていただきました。それを上の図の右側、アフターデジタル型に、私たちの社会認識や企業活動を移していく必要があるのではと。飲食や移動において顧客との接点は、もともとはリアルだけでした。それは上の図でいうところの黄色い部分にあたります。これがだんだんと、IoTやセンサーなどによるデジタル接点のつながりが増え、それがいききると上の図の右側のようになります。いわゆる“リアルの接点”であっても、顧客は必ずオンライン(デジタル)とつながっている、そういう社会に変わっていきますよと。この視点で社会をとらえ、企業活動をしていったほうがよいのではないか。そんなことを『アフターデジタル』の本で書きました。

尾原:従来はO2O(オーツーオー)*1とされていましたが、そこが、デジタルもオフラインも、いろんなチャネルをふくめたオムニチャネルへ。ところが、もはや、オフラインをデジタルが包む社会であることから、いまではOMO(オーエムオー)*2という呼びかたをされています。この現状を私たちはアフターデジタルといっています。コロナにより、日本でも、オフラインへアクセスしにくくなるという状況があったことで、G20のなかでもっともデリバリーが普及していなかった日本でも、「7割の人がデリバリーを体験するようになった」といわれる現状です。コロナにより、アフターデジタルが思ってもいないかたちで加速した感覚です。ここで大事なのは、単純に、オフラインをオンラインに置きかえるというデジタルシフトの話ではない、という点です。アフターデジタルの勘所は、置きかえるための前提にある世界観が変わるところにあります。

尾原:従来はO2O(オーツーオー)*1とされていましたが、そこが、デジタルもオフラインも、いろんなチャネルをふくめたオムニチャネルへ。ところが、もはや、オフラインをデジタルが包む社会であることから、いまではOMO(オーエムオー)*2という呼びかたをされています。この現状を私たちはアフターデジタルといっています。コロナにより、日本でも、オフラインへアクセスしにくくなるという状況があったことで、G20のなかでもっともデリバリーが普及していなかった日本でも、「7割の人がデリバリーを体験するようになった」といわれる現状です。コロナにより、アフターデジタルが思ってもいないかたちで加速した感覚です。ここで大事なのは、単純に、オフラインをオンラインに置きかえるというデジタルシフトの話ではない、という点です。アフターデジタルの勘所は、置きかえるための前提にある世界観が変わるところにあります。

SUMAVE脚注*1、*2)O2Oは「Online to Offline」の略です。オンラインで顧客と接点を持ち、そこからリアルな消費行動へ促すような意味になります。OMOは「Online Merges with Offline」の略です。一般的に、「オンラインとオフラインを融合する」という意味で使われています。その前提には、顧客は基本的にオンラインに存在し、サービスの1つとしてリアルな接点を利用するというアフターデジタルな環境、顧客の思考変化があります。

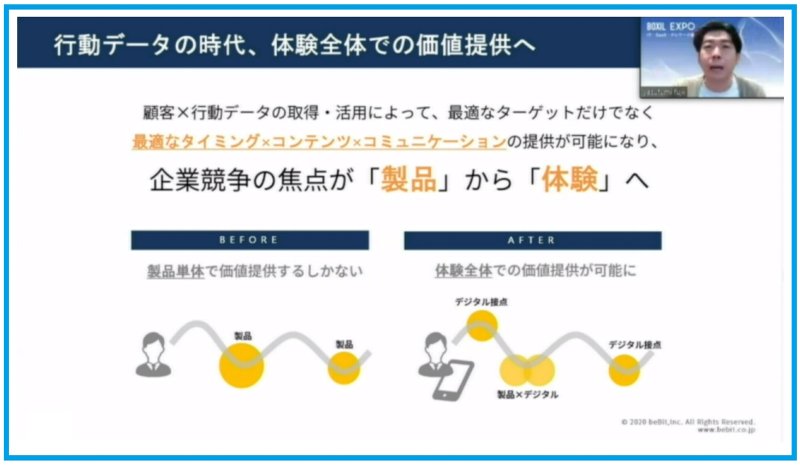

藤井:そういった社会の変化を踏まえ、ビジネスの転換点が何かと考えたのが、このスライドです。属性データから行動データの時代になったと、そうとらえるとわかりやすいでしょう。いままでは、属性データしか得られなかった時代です。それをターゲッティングし、属性ABCに商品ABCを振り分けるように。しかし、属性データは、粗っぽいデータともいえます。ビジネスマンとしての私、家族といる私、スポーツをしている私は、それぞれ人格やモード、求めるものが違う状況です。ところが属性データは、それらを1つにまとめてしまいます。行動データが得られると、「この人は、いまスポーツモードだから、こういった価値を提供しよう」ができたり、あるいは、「ビジネスモードのこの人は、ここに困っている状況から、この価値を提供しよう」ができたりするのです。最適なタイミングに、その人が求めているコンテンツを届けることができます。コンテンツは商品だけでありません。「温かい言葉」「イベント」など、たくさんあります。それらを最適なタイミングで、その人にあったコミュニケーション方法で提供できるようになるのが、行動データの時代であると考えています。「5年に一度だけ物を売る」「毎日のように売るが、ほぼ同じような物だ」そうした状況では、最適なタイミング×コンテンツ×コミュニケーションで価値提供をすることができないのではないか。求められるのは、ユーザー、人々が置かれた状況に何がしかの提案をしたり、課題があればそれに応えたり、ユーザーに成し得たい何かがあるのなら、そのための解決策を提供したりするサービスです。これをなるべく高頻度に提供する時代へ向かっていくでしょう。そうなると、企業競争の焦点は、製品提供型から体験提供型に変わっていくと考えています。これは、産業構造の変化を意味します。

藤井:そういった社会の変化を踏まえ、ビジネスの転換点が何かと考えたのが、このスライドです。属性データから行動データの時代になったと、そうとらえるとわかりやすいでしょう。いままでは、属性データしか得られなかった時代です。それをターゲッティングし、属性ABCに商品ABCを振り分けるように。しかし、属性データは、粗っぽいデータともいえます。ビジネスマンとしての私、家族といる私、スポーツをしている私は、それぞれ人格やモード、求めるものが違う状況です。ところが属性データは、それらを1つにまとめてしまいます。行動データが得られると、「この人は、いまスポーツモードだから、こういった価値を提供しよう」ができたり、あるいは、「ビジネスモードのこの人は、ここに困っている状況から、この価値を提供しよう」ができたりするのです。最適なタイミングに、その人が求めているコンテンツを届けることができます。コンテンツは商品だけでありません。「温かい言葉」「イベント」など、たくさんあります。それらを最適なタイミングで、その人にあったコミュニケーション方法で提供できるようになるのが、行動データの時代であると考えています。「5年に一度だけ物を売る」「毎日のように売るが、ほぼ同じような物だ」そうした状況では、最適なタイミング×コンテンツ×コミュニケーションで価値提供をすることができないのではないか。求められるのは、ユーザー、人々が置かれた状況に何がしかの提案をしたり、課題があればそれに応えたり、ユーザーに成し得たい何かがあるのなら、そのための解決策を提供したりするサービスです。これをなるべく高頻度に提供する時代へ向かっていくでしょう。そうなると、企業競争の焦点は、製品提供型から体験提供型に変わっていくと考えています。これは、産業構造の変化を意味します。

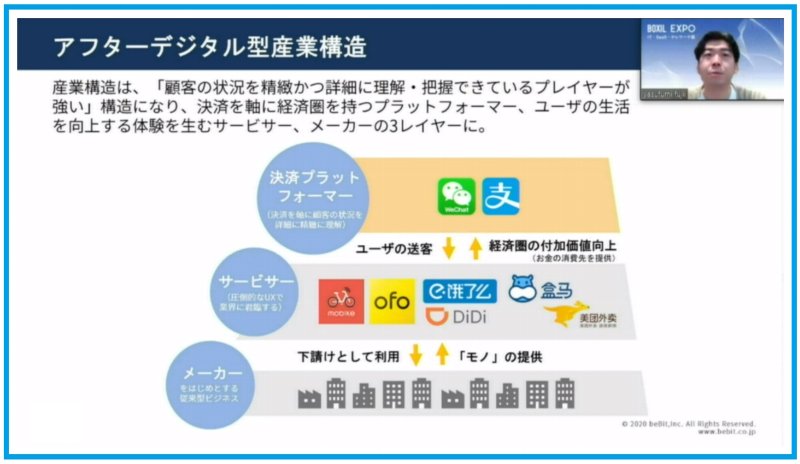

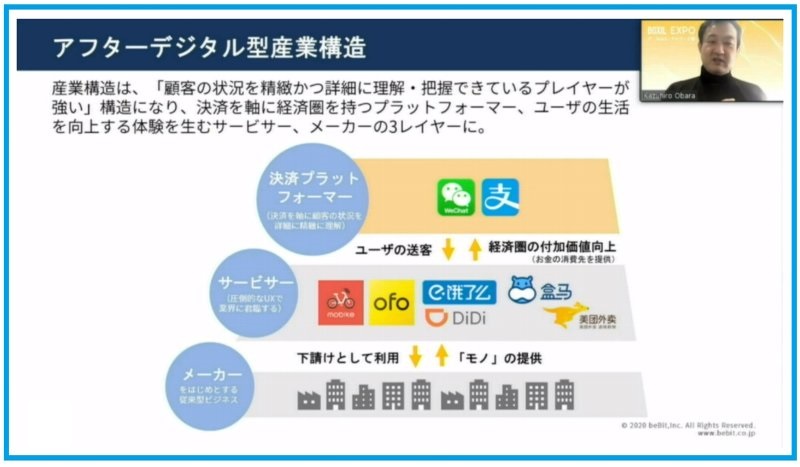

藤井:日本でも今後、大きく産業構造が変わっていくことが予想されます。すでに中国では起きている変化です。これまでは、よいものを安く作って、しっかりと流通させるプレーヤーが強者でした。しかし、アフターデジタルの状況になると、「顧客の状況を精緻かつ詳細に理解・把握できているプレーヤーが強い」という構造になります。そうなると決済をおさえているプレーヤーがもっとも強い。サービサーの各サービスに決済が発生するので、そこへ決済プラットフォーマーは水平に入っていけます。水平に入ることができ、かつ、決済する顧客の消費行動を理解することができるため、価値の高いデータも手に入ります。これが意味しているのは、決済プラットフォーマーが産業構造のTOPに君臨すること。その下のレイヤーに位置するのが、サービサーです。飲食や娯楽など、業界はなんでもよいのですが、今度は、圧倒的なUXで圧倒的なユーザー数を誇るサービサーが力を持ちます。一番下のレイヤーに追いやられるのが、物を売っているだけのプレーヤーです。この人たちは、サービサーの情報がなければ物を売ることができません。顧客との接点がないので、顧客を理解することができず、「顧客は何を求めているのか」を知ることができないためです。売るためにはサービサーや決済プラットフォーマーを頼らざるを得ません。これが、アフターデジタル型の産業構造です。LINEとヤフーが経営統合するという話が、「上のレイヤーを狙う取り組みである」と仮定するなら、わかりやすいですよね。自動車メーカーであるトヨタが、「モビリティのサービサーになる」としている背景にあるのは、”メーカーからサービサーへ上がろう”という意図であるともいえます。さらにトヨタは、トヨタの決済アプリ、トヨタウォレットもはじめています。これを決済プラットフォーマーの座を狙った取り組みであるとするかどうかは、議論の余地がありますが、アフターデジタルにおける産業構造の変化という視点でとらえるというのが、ここでのポイントです。

藤井:日本でも今後、大きく産業構造が変わっていくことが予想されます。すでに中国では起きている変化です。これまでは、よいものを安く作って、しっかりと流通させるプレーヤーが強者でした。しかし、アフターデジタルの状況になると、「顧客の状況を精緻かつ詳細に理解・把握できているプレーヤーが強い」という構造になります。そうなると決済をおさえているプレーヤーがもっとも強い。サービサーの各サービスに決済が発生するので、そこへ決済プラットフォーマーは水平に入っていけます。水平に入ることができ、かつ、決済する顧客の消費行動を理解することができるため、価値の高いデータも手に入ります。これが意味しているのは、決済プラットフォーマーが産業構造のTOPに君臨すること。その下のレイヤーに位置するのが、サービサーです。飲食や娯楽など、業界はなんでもよいのですが、今度は、圧倒的なUXで圧倒的なユーザー数を誇るサービサーが力を持ちます。一番下のレイヤーに追いやられるのが、物を売っているだけのプレーヤーです。この人たちは、サービサーの情報がなければ物を売ることができません。顧客との接点がないので、顧客を理解することができず、「顧客は何を求めているのか」を知ることができないためです。売るためにはサービサーや決済プラットフォーマーを頼らざるを得ません。これが、アフターデジタル型の産業構造です。LINEとヤフーが経営統合するという話が、「上のレイヤーを狙う取り組みである」と仮定するなら、わかりやすいですよね。自動車メーカーであるトヨタが、「モビリティのサービサーになる」としている背景にあるのは、”メーカーからサービサーへ上がろう”という意図であるともいえます。さらにトヨタは、トヨタの決済アプリ、トヨタウォレットもはじめています。これを決済プラットフォーマーの座を狙った取り組みであるとするかどうかは、議論の余地がありますが、アフターデジタルにおける産業構造の変化という視点でとらえるというのが、ここでのポイントです。

尾原:「そうると、サービサーは、めっちゃ大手じゃないと参入できない」というように見えるかもしれませんが、そうでもありません。すでに、中国ではその先行事例もあり、このあと少しだけその事例を紹介します。中小企業でも、しっかりとお客さんの価値、その流れをつかむことができれば、サービサーのポジションに入ることができるのです。メーカーもできるしサービサーもできるという、アフターデジタルの“SaaS化”が起きています。それが、とくに、直近の半年の傾向かなと個人的には思っています。

尾原:「そうると、サービサーは、めっちゃ大手じゃないと参入できない」というように見えるかもしれませんが、そうでもありません。すでに、中国ではその先行事例もあり、このあと少しだけその事例を紹介します。中小企業でも、しっかりとお客さんの価値、その流れをつかむことができれば、サービサーのポジションに入ることができるのです。メーカーもできるしサービサーもできるという、アフターデジタルの“SaaS化”が起きています。それが、とくに、直近の半年の傾向かなと個人的には思っています。

事例/鍵を渡すまで、鍵を渡してから

画像出典元:https://www.nio.com/

藤井:2つ目のテーマ、具体事例の紹介です。いま、尾原さんが話した通りで、中国では決済プラットフォーマーをうまく利用しながら、世界観をちゃんと構築し、自社を表現していく時代に入っています。その代表例としてお話ししたいなと思っているのが、「どうやって自社で顧客体験を作っていくか」です。中国の事例だと、アリババやテンセントの話もありますが、最近ではD2Cが流行っているのと同時に、中国でも際立ったサービスが生まれてきているので今日はその事例を紹介します。それは、NIO(ニオ)です。NIOは、TESLA(テスラ)の競合であると思っていただくとよいかと思います。

画像出典元:https://www.tesla.com/ja_jp/models

画像出典元:https://www.tesla.com/ja_jp/models

藤井:どちらも、AIを搭載するような、いわゆる、次世代型の電気自動車です。しかし、明確な違いとしてNIOがいっていることで面白い言葉があります。

TESLAは鍵を渡すまでが仕事、NIOは鍵を渡してからが仕事

藤井:つまり、NIOの車の鍵を渡すということは、NIOという“会員サービスへの入会チケット”なのです。NIOのある生活そのものが、自分たちのビジネスの本丸であると、彼らは明言しています。どういうことか。スライドのなかにある、下2つを紹介します。まずは、NIO Powerです。電気自動車であるNIOの車に必要な充電をステーションでするのではなく、デリバリーするサービスがあります。出前アプリのように、「ここにいるから充電をしに来て」とスマホで連絡します。すると、移動充電車が自分のいるところの近くまで、充電をしに来てくれるのです。自分が運転しているときも、「次のサービスエリアで充電したいから、ここまで来てほしい」となれば、それも可能。驚かされるのは、NIO Power はNIO以外の電気自動車にもサービス提供をしていて、NIO Power単独で黒字化が目指されているという点です。次はNIO Serviceです。こちらは単純で、整備や保険をサブスクで提供しています。費用は、年に25万円程度だったように記憶しています。このサービスに加入すれば、たとえば車をメンテナンスするとき、「今日は外に出たくない。雨が降っているし。だから、車をメンテナンスに出すことをNIOの人にしてもらいたい」ということもできます。連絡すればNIOの人が自宅まで来てくれて、その人がメンテナンスに車を出してくれて、夕方に戻ってくるみたいな体験を味わうことができるのです。単純な保証サービスではなく、店員さんを含めたNIOとのコミュニケーションで自社の価値を高めていきます。こういった便利系サービスだけではありません。NIO Houseというモデルルームのような施設が上海に5つくらいあって、そこでは一日に3つくらいのイベントが開催されています。子供向けのイベント、親子で英会話、親子で絵日記、女性向けならヨガ教室、男性向けなら“ユーザー会”と称してNIOの偉い人と語り合うなどなど。NIOの車は日本円にして600万円、700万円くらいの価格です。これを買うことができる、経済力がある人がNIO Houseに集まるわけで、かつ、NIOに共感している仲間です。NIO Houseで知り合った人たちで、友達になることも少なくありません。日本でいう“LINE”にあたるウィチャットのアカウントや、NIOアプリのアカウントを交換することもあります。それが、NIO APPです。

藤井:つまり、NIOの車の鍵を渡すということは、NIOという“会員サービスへの入会チケット”なのです。NIOのある生活そのものが、自分たちのビジネスの本丸であると、彼らは明言しています。どういうことか。スライドのなかにある、下2つを紹介します。まずは、NIO Powerです。電気自動車であるNIOの車に必要な充電をステーションでするのではなく、デリバリーするサービスがあります。出前アプリのように、「ここにいるから充電をしに来て」とスマホで連絡します。すると、移動充電車が自分のいるところの近くまで、充電をしに来てくれるのです。自分が運転しているときも、「次のサービスエリアで充電したいから、ここまで来てほしい」となれば、それも可能。驚かされるのは、NIO Power はNIO以外の電気自動車にもサービス提供をしていて、NIO Power単独で黒字化が目指されているという点です。次はNIO Serviceです。こちらは単純で、整備や保険をサブスクで提供しています。費用は、年に25万円程度だったように記憶しています。このサービスに加入すれば、たとえば車をメンテナンスするとき、「今日は外に出たくない。雨が降っているし。だから、車をメンテナンスに出すことをNIOの人にしてもらいたい」ということもできます。連絡すればNIOの人が自宅まで来てくれて、その人がメンテナンスに車を出してくれて、夕方に戻ってくるみたいな体験を味わうことができるのです。単純な保証サービスではなく、店員さんを含めたNIOとのコミュニケーションで自社の価値を高めていきます。こういった便利系サービスだけではありません。NIO Houseというモデルルームのような施設が上海に5つくらいあって、そこでは一日に3つくらいのイベントが開催されています。子供向けのイベント、親子で英会話、親子で絵日記、女性向けならヨガ教室、男性向けなら“ユーザー会”と称してNIOの偉い人と語り合うなどなど。NIOの車は日本円にして600万円、700万円くらいの価格です。これを買うことができる、経済力がある人がNIO Houseに集まるわけで、かつ、NIOに共感している仲間です。NIO Houseで知り合った人たちで、友達になることも少なくありません。日本でいう“LINE”にあたるウィチャットのアカウントや、NIOアプリのアカウントを交換することもあります。それが、NIO APPです。

藤井:その画面の一部を今日は持ってきました。左端に男性が映っています。その下には、投稿へのNIOユーザーのリアクションがあります。「いいね」が233、コメント数は79です。この数は非常に多いですよね。これをウィチャットでシェアする人もいて、その行動は、“NIOポイント15点”のような設計になっています。NIOアプリの投稿をウィチャットに投稿するとは、NIOというコミュニティをアンバサダーとして外のコミュニティに宣伝してくれることを意味します。マーケティングをしてくれているわけです。そのポイントを使って商品を買うこともできます。NIO専用グッズだけじゃなく、美容品、蚊避けのシップ、いろいろな商品を選ぶことができます。

藤井:その画面の一部を今日は持ってきました。左端に男性が映っています。その下には、投稿へのNIOユーザーのリアクションがあります。「いいね」が233、コメント数は79です。この数は非常に多いですよね。これをウィチャットでシェアする人もいて、その行動は、“NIOポイント15点”のような設計になっています。NIOアプリの投稿をウィチャットに投稿するとは、NIOというコミュニティをアンバサダーとして外のコミュニティに宣伝してくれることを意味します。マーケティングをしてくれているわけです。そのポイントを使って商品を買うこともできます。NIO専用グッズだけじゃなく、美容品、蚊避けのシップ、いろいろな商品を選ぶことができます。

尾原:大事なことは、スマートEVを通じてお客さんは何を買おうと思っているかということなんです。自動車だとMaaSみたいな話があると思いますが、本当にソリューションしたいのは別にあります。“NIOは自分の地平線を広げる”とユーザーに思ってもらえることをNIOは求めているわけです。移動とは、新しいライフスタイルだったり、“家族が一緒に過ごすことができる新しい時間”だったりするわけです。それを満たすために、NIO HouseとNIO APPは新しいライフスタイルを提供します。それだけではありません。現時点で不十分な電気自動車の機能をNIO PowerとNIO Serviceで補うのです。製品の機能として足りない部分をデジタルサービスでオーバーラップさせ、うまく機能させていますよね。繰り返しますが、何よりも大事なことは、新しい人生の地平線を広げること。地平線を広げるために、モノの感情価値や仲間も提供する。NIOのユーザーインタビューを藤井さんと一緒にやったんですが、ユーザーは、NIOを買ったあとにNIOのことをどんどん好きになる。自分の周りにもすすめたくなる。コロナの影響でNIOは一度、経営が厳しくなりましたが、ユーザーは、「待ってました」とばかりにNIOを支えるので、いまや、黒字化して動いています。サービス全体を支えてくれる仲間(ユーザー)がいると、そういった現象も起こるわけです。大きな会社だからできるという単純な話ではないんです。これは、“リアルのSaas化”と思ってもらったほうがよいんですかね。

尾原:大事なことは、スマートEVを通じてお客さんは何を買おうと思っているかということなんです。自動車だとMaaSみたいな話があると思いますが、本当にソリューションしたいのは別にあります。“NIOは自分の地平線を広げる”とユーザーに思ってもらえることをNIOは求めているわけです。移動とは、新しいライフスタイルだったり、“家族が一緒に過ごすことができる新しい時間”だったりするわけです。それを満たすために、NIO HouseとNIO APPは新しいライフスタイルを提供します。それだけではありません。現時点で不十分な電気自動車の機能をNIO PowerとNIO Serviceで補うのです。製品の機能として足りない部分をデジタルサービスでオーバーラップさせ、うまく機能させていますよね。繰り返しますが、何よりも大事なことは、新しい人生の地平線を広げること。地平線を広げるために、モノの感情価値や仲間も提供する。NIOのユーザーインタビューを藤井さんと一緒にやったんですが、ユーザーは、NIOを買ったあとにNIOのことをどんどん好きになる。自分の周りにもすすめたくなる。コロナの影響でNIOは一度、経営が厳しくなりましたが、ユーザーは、「待ってました」とばかりにNIOを支えるので、いまや、黒字化して動いています。サービス全体を支えてくれる仲間(ユーザー)がいると、そういった現象も起こるわけです。大きな会社だからできるという単純な話ではないんです。これは、“リアルのSaas化”と思ってもらったほうがよいんですかね。

藤井:リアルのSaaS化って話は、アフターデジタル構造でとらえると面白い話だなと思っています。NIOがやっていることって尾原さんがおっしゃった通りで、ライフスタイルの提案なんです。そこに共感する人がファンとして集まってくる。そういうサービスやブランドは、いままでもあったと思います。あったと思うんですが、それをいかに、リアルとデジタルの接点を融合させ、スティッキネスというか粘着度合いをあげていくか。「ほしい」と思っている人をいかに楽しませることができるか。そういう話だと思っています。

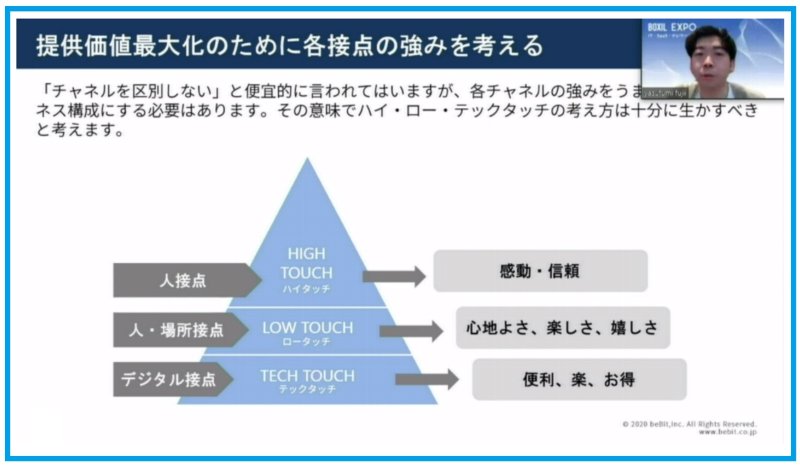

藤井:カスタマーサクセス理論に、ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチという概念があります。ハイタッチは、1対1。カスタマイズされた顧客接点で、相談やコンサルだと思ってください。ロータッチは1対“多”です。勉強会やセミナー、店舗でもテンプレ営業のときはロータッチっぽくなります。でも、名前を覚えてくれているスタッフとの会話はハイタッチっぽくなります。テックタッチは完全なデジタル接点です。1対“無限”。顧客は、いつでもどこでもデジタルコンテンツを見ることができます。それぞれの接点で、得意なものが違うということがすごく重要です。ハイタッチは、「感動」「信頼」を作ることができるし、ロータッチはもう少し、「心地よさ」「うれしさ」などを作るのが得意。テックタッチが、「感動」を生み出すこともありますが、得意なのは、「便利」「お得」「早い」などです。いまのNIOは世界観がしっかりしているので、それに共感した人が、ハイタッチやロータッチに集まってきます。そこで友達になる。すると、テックタッチでコミュニケーションをしたくなる。そこでのコミュニケーションで貯まったポイントを使い、NIOが提案する“NIOらしい旅行”をしたり、“NIOらしいホテル”に泊まったりする。そんなことが繰り広げられています。イベントが紹介され、ロータッチに行ってハイタッチのつながりが新たに生まれる。さらに顧客はエンゲージメントが高まり、テックタッチに戻り、無数のコミュニケーションをし、――。このループがぐるぐると回ります。それをどんどん強化して、エンゲージメントを高める時代だなと思っています。

藤井:カスタマーサクセス理論に、ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチという概念があります。ハイタッチは、1対1。カスタマイズされた顧客接点で、相談やコンサルだと思ってください。ロータッチは1対“多”です。勉強会やセミナー、店舗でもテンプレ営業のときはロータッチっぽくなります。でも、名前を覚えてくれているスタッフとの会話はハイタッチっぽくなります。テックタッチは完全なデジタル接点です。1対“無限”。顧客は、いつでもどこでもデジタルコンテンツを見ることができます。それぞれの接点で、得意なものが違うということがすごく重要です。ハイタッチは、「感動」「信頼」を作ることができるし、ロータッチはもう少し、「心地よさ」「うれしさ」などを作るのが得意。テックタッチが、「感動」を生み出すこともありますが、得意なのは、「便利」「お得」「早い」などです。いまのNIOは世界観がしっかりしているので、それに共感した人が、ハイタッチやロータッチに集まってきます。そこで友達になる。すると、テックタッチでコミュニケーションをしたくなる。そこでのコミュニケーションで貯まったポイントを使い、NIOが提案する“NIOらしい旅行”をしたり、“NIOらしいホテル”に泊まったりする。そんなことが繰り広げられています。イベントが紹介され、ロータッチに行ってハイタッチのつながりが新たに生まれる。さらに顧客はエンゲージメントが高まり、テックタッチに戻り、無数のコミュニケーションをし、――。このループがぐるぐると回ります。それをどんどん強化して、エンゲージメントを高める時代だなと思っています。

考えかた/顧客体験をアップデートする

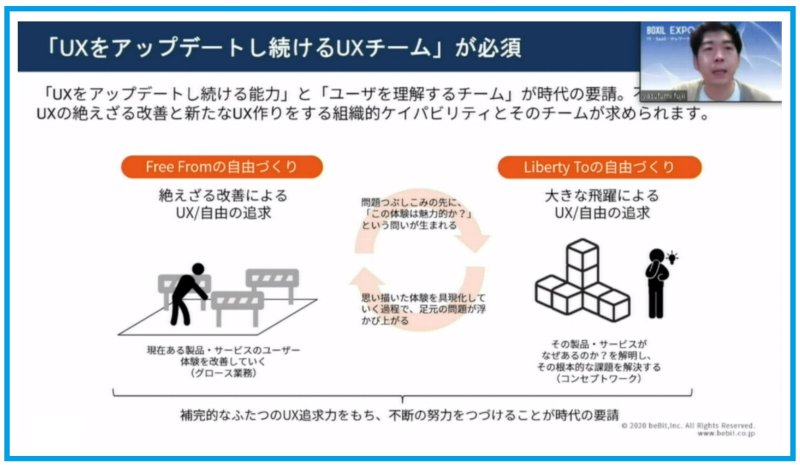

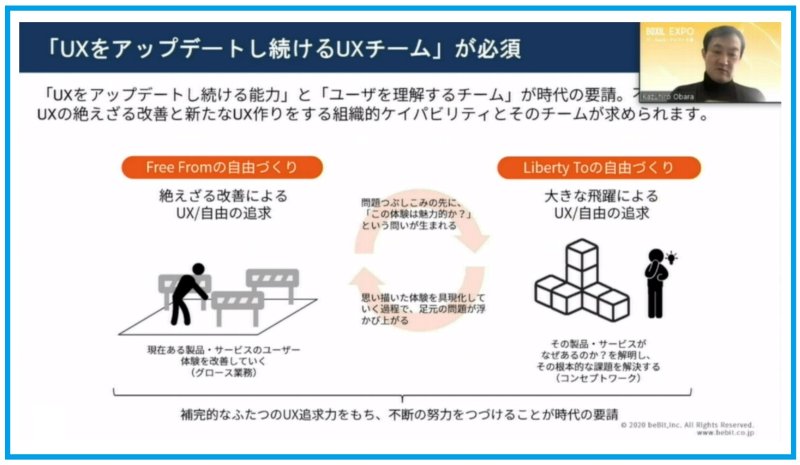

藤井:3つ目のテーマです。そんな時代を生き抜くために何が必要か。私は、UXチームの重要性みたいな話を頻繁にします。

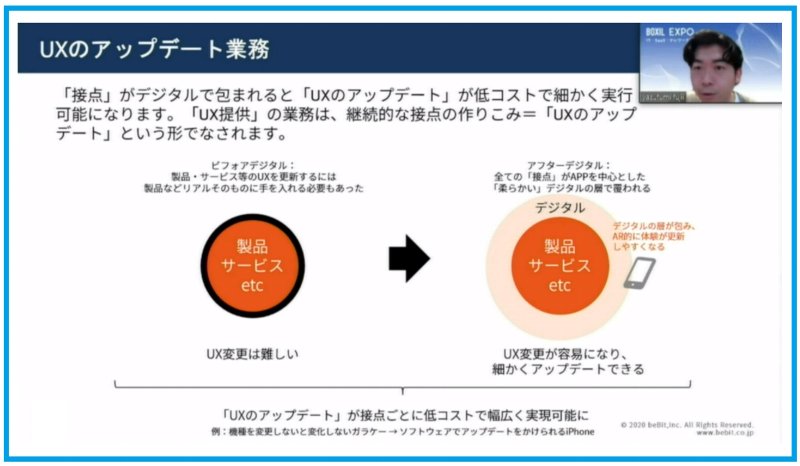

藤井:いろんなデジタルプレーヤーが出てきて、ディスラプションみたいなキーワードもいわれるいま、変化は激しく、時代の流れは速いという状況です。大事なことは、いかに商品をアップデートできるかです。ガラケーがあった時代から、iPhoneやAndroidなどのスマホが出てきて、ハードウェアを変えることなく機能をソフトウェアでアップデートできるようになりました。従来型の車にたいして、TESLAのようにソフトウェアで機能解放することができるような車も。固定化した製品やサービスとなると、変化の激しい社会情勢や、いまのデジタル環境に対応できなくなります。競争力を失います。重要なことは、いかにUXが顧客体験をアップデートできるか。それに対応しやすい製品やサービスを生み出せる、アップデートしやすい組織構造に自社を変革することができるか。それが重要であると、いつもお話しています。

藤井:いろんなデジタルプレーヤーが出てきて、ディスラプションみたいなキーワードもいわれるいま、変化は激しく、時代の流れは速いという状況です。大事なことは、いかに商品をアップデートできるかです。ガラケーがあった時代から、iPhoneやAndroidなどのスマホが出てきて、ハードウェアを変えることなく機能をソフトウェアでアップデートできるようになりました。従来型の車にたいして、TESLAのようにソフトウェアで機能解放することができるような車も。固定化した製品やサービスとなると、変化の激しい社会情勢や、いまのデジタル環境に対応できなくなります。競争力を失います。重要なことは、いかにUXが顧客体験をアップデートできるか。それに対応しやすい製品やサービスを生み出せる、アップデートしやすい組織構造に自社を変革することができるか。それが重要であると、いつもお話しています。

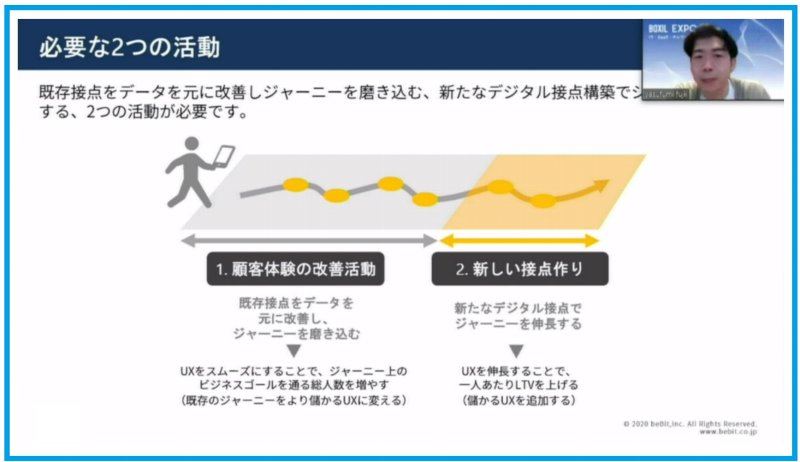

藤井:DX(デジタルトランスフォーメーション)の話になると、「デジタル対応において新しいサービスを作らないといけない」と思いがちです。たとえば、スライドの右側、新しい接点を作るという発想です。アプリを作るみたいなことが想起されやすいのですが、左側の顧客体験の改善活動がケイパビリティとして非常に重要です。

藤井:DX(デジタルトランスフォーメーション)の話になると、「デジタル対応において新しいサービスを作らないといけない」と思いがちです。たとえば、スライドの右側、新しい接点を作るという発想です。アプリを作るみたいなことが想起されやすいのですが、左側の顧客体験の改善活動がケイパビリティとして非常に重要です。

藤井:まずは、いま、あるサービスや製品でよいのです。店舗やウェブサイトから得た行動データで、顧客のことを理解し、よりよいUXにアップデートしていくという発想が、ものすごく重要です。本来的には、右側と左側の2つを同時にやっていかないと、いけないあと思っています。ユーザーのペインポイントを見つけて、成長させたり改善したりする能力と、ユーザーや社会にたいして、「こんなライフスタイルはどうか」というコンセプトを提案するような能力の両方が必要です。この2つをとにかくアップデートし続けられる、UXチームというものが必要なのかなあと考えています。

藤井:まずは、いま、あるサービスや製品でよいのです。店舗やウェブサイトから得た行動データで、顧客のことを理解し、よりよいUXにアップデートしていくという発想が、ものすごく重要です。本来的には、右側と左側の2つを同時にやっていかないと、いけないあと思っています。ユーザーのペインポイントを見つけて、成長させたり改善したりする能力と、ユーザーや社会にたいして、「こんなライフスタイルはどうか」というコンセプトを提案するような能力の両方が必要です。この2つをとにかくアップデートし続けられる、UXチームというものが必要なのかなあと考えています。

尾原:とくに大事なのが、お客さんは何を求めていて、自分たちはそこに寄り添っているか。リアルを軸にしている企業がDXを考えると、たとえば、メーカーのかたたちは、「自分たちの製品をデジタル化しないといけないのか」と考えがちです。それ以前に、「お客さんが求めている、よい体験とは何か」みたいなことをちゃんと理解して、そこにどうやってお客さんとの接点を持つかという話になります。WEBでもアプリでもいいし、LINEのアカウントでもよくて、接点をどうやってつないでいくかが重要です。それで思い出したんですが、藤井さん、“リアルがSaaS化していく”みたいな話で、サントリーの事例とか紹介してみては?

尾原:とくに大事なのが、お客さんは何を求めていて、自分たちはそこに寄り添っているか。リアルを軸にしている企業がDXを考えると、たとえば、メーカーのかたたちは、「自分たちの製品をデジタル化しないといけないのか」と考えがちです。それ以前に、「お客さんが求めている、よい体験とは何か」みたいなことをちゃんと理解して、そこにどうやってお客さんとの接点を持つかという話になります。WEBでもアプリでもいいし、LINEのアカウントでもよくて、接点をどうやってつないでいくかが重要です。それで思い出したんですが、藤井さん、“リアルがSaaS化していく”みたいな話で、サントリーの事例とか紹介してみては?

藤井:グリーンプラスの話ですか?

尾原:ええ。

藤井:了解です。

画像出典元:https://www.suntory.co.jp/softdrink/vendor/greenplus/index.html

画像出典元:https://www.suntory.co.jp/softdrink/vendor/greenplus/index.html

藤井:サントリーさんは、自動販売機がすごくたくさんあります。特定保健用食品である、“トクホ”の、強い商品も持っています。この商品の従来イメージは、「ポテトチップスや油物を食べたあとに飲む商品」のような感じでした。

尾原:「罪悪感がたまったあとに飲みましょう」というような。

藤井:そうしたイメージの使われかたがありましたが、重要なのは、「生活習慣のなかに入り込むことである」ことをサントリーさんは発見します。ユーザーを見ていくなかでの発見です。トクホが、“焼き肉を食べたあとの商品”というイメージに固定されてしまうと、ひと月に数回しか食べない焼肉のあとに飲むもの=ひと月に数回しか飲まない商品となります。これが、もし、健康習慣になるとどうか。毎日、飲む人が出てきます。「そういうユーザーを増やしたほうがよい」と考えると、アプリへの考えかたが変わってきます。グリーンプラスというアプリを出したときに、一本買うと1点。これが12点たまると、もう1本を買うことができるという取り組みがあります。ポイント設計には、さらなる工夫があり、「10,000歩を歩くと1ポイントもらえる」という特典です。そうなると、ウォーキングといった健康習慣が、三日坊主になって続かない人も、「10,000歩を歩けた。これで12ポイントになった。今日、飲むのは、いつもの水じゃなくてトクホのこのお茶にしよう」という、ちょっとしたインセンティブが生まれます。この体験を重ねると、「今日は、まだ8,000歩。次の駅まで2,000歩を歩こう」という行動が、だんだん促されるのです。当初、「トクホを売るため」「自動販売機を活用するため」という考えかたではあったんですが、不思議と、自然に世界観が生まれていきました。「健康生活を小さく応援してくれる」という世界観です。この事例は、小さい範囲の変化かもしれませんが、いま、持っているアセットを最大限に活用して世界観を作れたという事例であるといえます。

尾原:結局それって、生活習慣として商品を組み込むことで、自分が健やかになるというミニゴールを楽しむみたいな世界観につながるわけです。大事なのは、既存のリアルをいじらずに新しく接点を作ることができるということです。既存のモノのなかでやる。いかに組み合わせるか。そうした思考が大事になってきますね。

藤井:アフターデジタル社会のいま、世界観さえあれば、中小企業であろうが大企業であろうが、規模に関係なく企業はそれを実現しやすい世の中になっています。尾原さんがおっしゃったように、無理やり全部をデジタル化する必要はありません。アセットとして使うことができれば、世界観を構築するコンポーネント、要素として使うことができるなら、それでよいのだろうなと。世界観によって共感して、人々がずっと使ってくれるようになれば、NIOみたいにエンゲージメントを作ることができる時代です。そうした仕組みが、次々に構築できるようになってきたので、大手か中小かという点よりも、顧客接点がたくさんあるかどうかという点よりも、世界観の強固さみたいな点が重要な時代になっていると感じています。