【X-Tech】法律×テクノロジー「リーガルテック(LegalTech)」から学ぶ

- 法律にまつわる業務はアナログで煩雑な部分が多く、デジタル化による効率化・質の向上が期待されている

- 法律文書の作成支援やブロックチェーン登記サービスなど、これから不動産業界にも浸透していきそうな技術・サービスが多数登場している

- 企業と顧客の双方を守り、ビジネスを加速させるLegalTechは、今後あらゆる企業で導入されていくだろう

はじめに

不動産業界における「不動産テック」をはじめ、あらゆる産業分野において、デジタルテクノロジーを駆使して日々の業務やビジネスの在り方を大きく変える「X-Tech(エックステック)」と呼ばれる動きが進んでいます。

SUMAVEでは以前、不動産業界/不動産テックに関連するX-Techのひとつとして、小売業界の課題を解決する「RetailTech(リテールテック)」を取り上げました。今回は第二弾として、不動産業界とも関わりの深い「LegalTech(リーガルテック)」に着目。専門性が求められる法律(Legal)業界では、先端技術をどのように活用しているのでしょうか。

法律業界にテックが求められている背景

2018年10月22日には一般社団法人LegalTech協会が発足するなど、国内でも盛り上がりを見せるLegalTech。法律にまつわる業務は、不動産業界と同じく、郵送やFAXで紙の書類をやり取りする場面も多く、元来アナログな側面が強いともいわれます。現段階ではどの程度テクノロジーの導入が進んでいるのでしょうか。

日本弁護士連合会が『弁護士白書2017年版』の特集資料として公開している「弁護士の業務におけるITの活用に関する現状と課題」によると、「法律」のプロフェッショナルである弁護士の現場においては、スケジュール管理ソフトやメール・チャット等のITツールの導入が進んでいるようです。

一方で、同会の正会員を対象に行われたアンケート調査の結果(複数回答可)を見ると、「弁護士業務で扱っているデータの保管場所」にDropbox、OneDrive、Googleドライブ等のオンラインストレージを使用していると回答しているのは、全体の約37%に留まっています。大半の弁護士(76%)は、パソコン内に内蔵されたハードディスク等に保存していると回答しています。この結果について、日本弁護士連合会は「弁護士がオンラインストレージの安全性に未だ不信感を持っていることの表れでは」と分析しています。

LegalTechサービスを手掛けるスタートアップ企業は、代表自身が弁護士であることも少なくありませんが、弁護士ならではのセキュリティ意識の高さや、既存のクラウドサービスへの不信感が関連しているのかもしれません。

そして「依頼者との間の紙媒体の資料等のやりとりの方法」に関する質問への回答は、やはり「紙媒体を郵便・宅配便等で手渡しするなどしてやりとりしている」が最も多く、全体のおよそ89%を占めています。次に多いのが「スキャンしてデータ化後、メールやメッセージ機能ソフト・アプリでデータ送信してやりとりしている」で、約78%。3位は「ファクシミリでやりとりしている」(73%)で、ほとんどの弁護士がこの3つのいずれかの方法で顧客とやり取りしていることが判明しています。

さらに「依頼者との間の自身が作成した準備書面や画像データのやりとりの方法」に関する質問には、約79%が「データをメールやメッセージ機能ソフト・アプリで送信してやりとりしている」と答えているものの、それを上回る80%が「データ印刷後、紙媒体でやりとりしている」と回答しています。チャットツール等も併用されているものの、デジタルデータのやり取りにもアナログな方式が採用されているようです。

企業の法務に関しても同様に、書類の作成やチェック業務等にテクノロジーを導入して、効率化や質の改善を図りたいというニーズが存在します。特に、法務の質を向上させて訴訟リスクを回避することは、業務の効率化以上に企業が重視するところでしょう。契約書のわずかな不備が、後に企業の命運を左右する規模の訴訟案件になってしまうかもしれません。こうした不安を解消する手段として、LegalTechは業界問わず多くの企業の関心を集めています。

LegalTechの主要領域

それでは、LegalTechの主要領域や具体的なサービスを見ていきましょう。以前個別の記事として取り上げた「クラウドサイン」に代表される電子契約サービス以外にも、注目の領域・サービスが次々に登場しています。

なお、今回は広く「労務」を支援するサービスは除き、不動産会社をはじめ一般的な企業で必要とされる「法務」に焦点をあてているサービスを中心に紹介していきます。

法律文書作成支援

・Hubble

Wordで作成した法務文書の履歴管理や、部署内・部署間での共有を支援するクラウドサービスです。契約書をクラウドへアップロードするだけで事業部から法務部への共有が可能なため、法務チェックの際、逐一契約書をメールに添付してやり取りする必要がなくなります。また、契約書のひな型や社内規定、規則についても過去の改定背景から最新バージョンを体系的に整理し、必要な時に欲しい情報へアクセスすることができる仕組みです。

「Hubble」(株式会社Hubble)

【出典】株式会社Hubbleのプレスリリースより:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000027155.html

2019年2月からは紙の契約書の製本、押印、郵送及び保管業務を代行するサービスを開始することを発表。「クラウドサイン」や「DocuSign」等の電子契約サービスとの連携も可能なため、電子契約と紙の契約書を一元管理できるサービスとして多くの注目を集めています。

「Hubble」(株式会社Hubble)

【出典】株式会社Hubbleのプレスリリースより:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000027155.html

・AI-CON

AIを活用して作業負荷の高い契約業務を効率化するサービスです。契約書でのリスク回避は企業にとって非常に重要な課題ですが、契約書専任の法務担当を置ける企業ばかりではありません。AI-CONは、作成した契約書をアップロードするだけで、1営業日以内に修正例・修正意図付きのフィードバックを受け取ることができる仕組みです。AIによる統計データに基づいたリスク分析と、弁護士ならではの知見を組合せることで潜在化しているリスクを明らかにし、具体的な改善策を教えてくれます。

「AI-CON」(GVA TECH株式会社)

【出典】GVA TECH株式会社のプレスリリースよりhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000033386.html

法人登記、不動産登記

・LegalScript

会社の本店や代表者が引っ越した際に必要となる、法人手続きを支援するサービスです。慣れない人にとっては煩雑かつ複雑な作業である上に、先延ばしにしていると過料(罰金)を科される危険性もあるため、発生した際は速やかに終えておきたい作業です。

LegalScriptを使うと、ガイドに従いフォームに情報を入力していくだけで、登記書類を簡単に作成することが可能です。

同サービスを展開する株式会社サンプルテキストによると、本店(本社)移転登記については、司法書士に手続きを依頼する場合に比べ、およそ3万円以上の経費を削減できるそうです。

「LegalScript」の本店移転登記申請支援サービス(株式会社サンプルテキスト)

【出典】株式会社サンプルテキストのプレスリリースより:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000035148.html

・ZWEISPACE JAPANの取り組み

世界で初めて不動産ブロックチェーンの特許を取得し、その技術を使った取り組みを進めている日本企業です。不動産登記に関しても、子会社が運営する賃貸物件掲載サイトに掲載した物件はブロックチェーンへの不動産登記サービスが利用できる等、実用化が始まっています。同社によれば、ブロックチェーンを用いた不動産登記は、既存の登記と比較して次のようなメリットがあるといいます。

①ほぼ即時での帳簿への反映

②履歴事項等の証明の取得の即時性、容易化、格安化

③国際的な標準による、海外からのアクセスの利便性

④法人登記されている住所の建物の所有者かテナントかという区別の判別可能性

同社は、海外でも不動産ブロックチェーンの特許取得のために動いており、2019年3月19日にはオーストラリアへの進出を発表しました。日本企業発の不動産ブロックチェーン登記技術が、今後世界へ広がっていくかもしれません。

商標登録

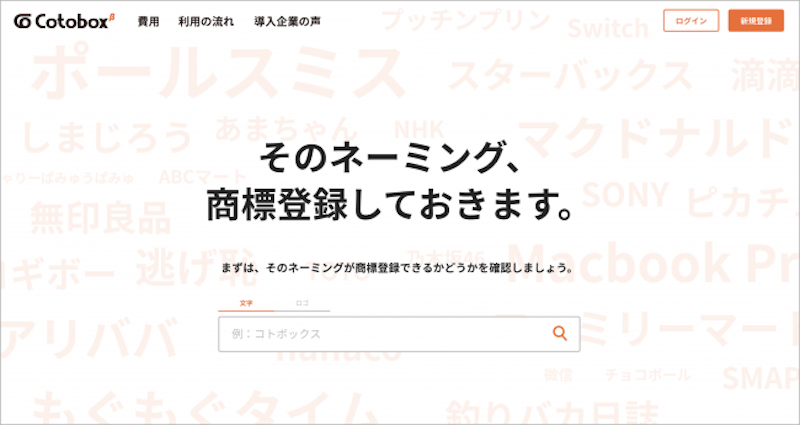

・Cotobox

AIやチャットを使ってスピーディーな商標出願を支援するサービスです。商標は法律文書の作成をはじめとする「契約」分野と並んでテクノロジーとの親和性が高く、注目度の高い分野です。Cotoboxでは、オンライン上で商標調査や出願準備を完了させた後に、チャット機能で弁理士とやり取りするだけで特許庁への出願が可能。経験豊富な弁理士と提携しつつ、AI技術を併用することで中間コストを徹底的に排除することで、安価で質の高いサービスを実現しています。

「Cotobox」(cotobox株式会社)

【出典】cotobox株式会社のプレスリリースより:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000029675.html

デジタルフォレンジック

・リーガルテック社のデジタルフォレンジックサービス(旧社名:AOSリーガルテック)

デジタルフォレンジックとは、パソコンやスマートフォン等の端末やサーバーなどのデジタルデータを収集・分析し、そこから法的証拠を見つけ出す技術のことです。同社はこの分野の技術に定評があり、2015年には犯罪捜査や不正検証の技術で国民生活の向上に著しく貢献したとして、第10回ニッポン新事業創出大賞で「経済産業大臣賞」を受賞しています。削除されたデータを復元し、法的効力を持つ証拠を的確に抽出する技術は、今後いっそう需要が高まりそうです。同社は法律事務所と提携することで、データの分析からレポート作成、訴訟代理までを視野に入れた、専門的かつ包括的なコンサルティングを行っています。

チャット法律相談

・弁護士トーク

スマートフォンアプリを使い、無料で現役弁護士への法律相談ができるサービスです。電話よりも気軽で、メールよりも手軽なチャット形式を採用することで、利用者の心理的ハードルを引き下げています。登録した相談内容に対して最大で3人の弁護士からそれぞれの回答が返ってくるため、内容を比較検討した上で正式な依頼を行うことも可能です。弁護士の側からも、相談者との接点を増やす手段として活用されています。

「弁護士トーク」(弁護士トーク株式会社)の利用イメージ

【出典】弁護士トークのホームページより:https://bengoshi109.com/

集団訴訟支援

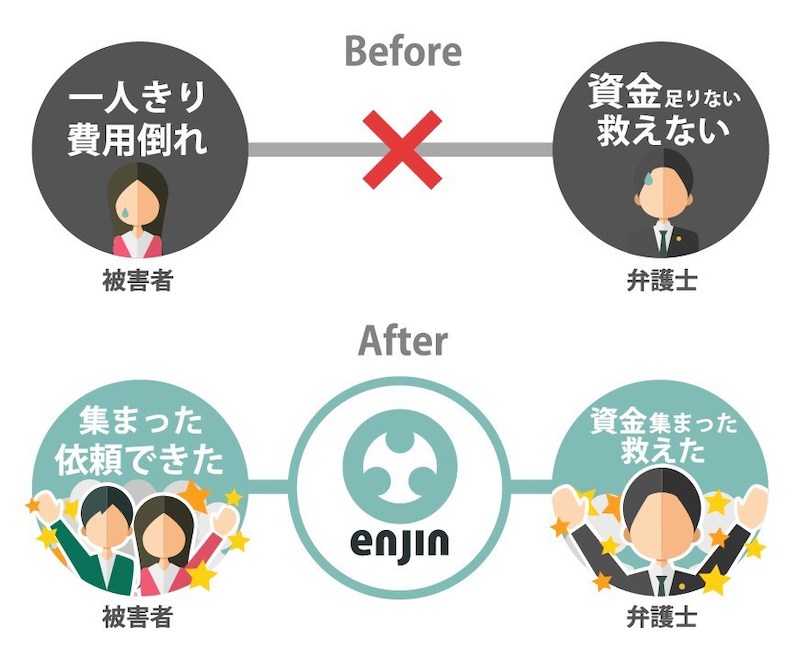

・enjin

集団で訴訟を提訴したい被害者と弁護士団を結びつけるマッチングプラットフォームです。2018年5月のサービス開始から10ヵ月あまりで15,000人もの登録者を集めています。

案件を立ち上げて参加者を募ることで、加害者に関する情報をより多く得られる仕組みとなっています。弁護士費用の負担を被害者複数人に分散できるため、従来泣き寝入りする被害者が多かった少額の詐欺事件等も訴訟化しやすくなります。

弁護士は受任する案件を自身で選択できるので、それぞれの強みを活かした案件を担当することが可能です。

なお、同サービスを運営するクラスアクションの代表取締役CEOで弁護士の伊澤文平氏は、LegalTech協会の代表理事でもあり、国内のLegalTech業界を牽引する存在です。

「enjin」のサービスイメージ【出典】株式会社ClassActionのホームページより:https://legal-classaction.com/

他にも、オンライン上で法律専門書を中身まで自由に検索・閲覧できるリサーチサービスを手掛ける「Legal Technology」や、判例検索サービスを開発する「Legalscape」といったスタートアップにも注目が集まっていることから、今後はデータベース領域も伸びていくと予測できます。

特にテックの浸透が期待される領域

上でも取り上げた「弁護士の業務におけるITの活用に関する現状と課題」を見ると、今後弁護士の業務は「市民の利便性確保や、業務の効率化拡大の観点から、依頼者との連絡や打ち合わせ手段の電子化、オンライン化が今後ますます進む」と共に、「依頼者その他の情報を守るために、個人情報の保護等の観点から、主としてIT分野におけるセキュリティの確保維持向上が課題となる」と予測されています。

また、これまで一部の大手企業・業界で導入されていた「電子契約」や「電子署名」についても法的側面の整備が進んでおり、今後は中・小規模の企業にも急速に普及していくと考えられます。

また法曹界では、1999年から行われている国の司法制度改革により、弁護士の数が急増したことも問題視されています。日本弁護士連合会の統計によると、1988年時点で16,305人だった全国の弁護士数は、2018年には40,066人。20年で母数がおよそ2.5倍にまで膨れ上がったことで、就職先や案件の奪い合いが起きているのです。

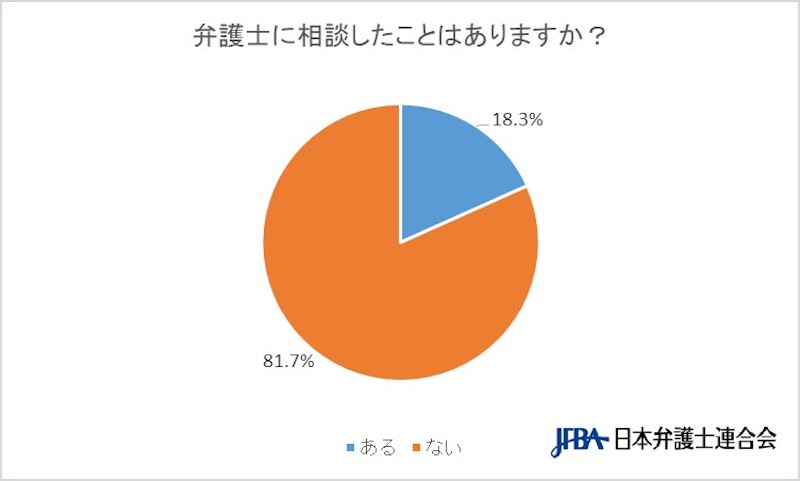

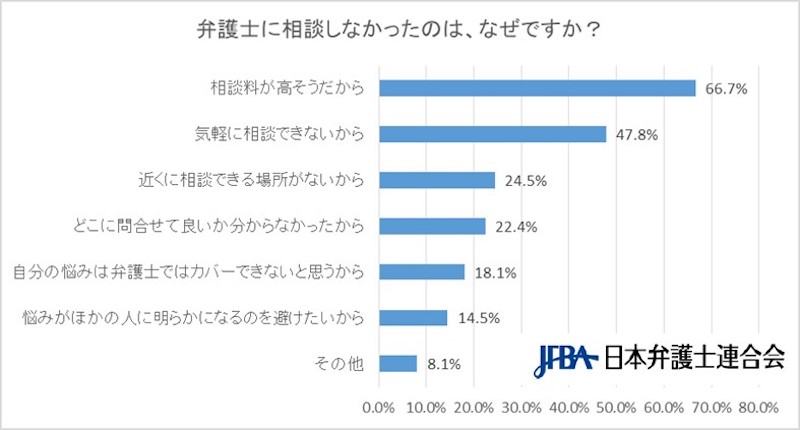

一方で、2018年3月6日に日本弁護士連合会が発表した調査結果によると、法的な問題を抱えながら弁護士に相談していない人は回答者(全国20~69歳の男女10,010人)の約8割に及んでいます。これらの人々が弁護士に相談しなかった理由としては「相談料が高そうだから(66.7%)」「気軽に相談できないから(47.8%)」といったものが挙げられており、敷居の高さから埋もれてしまっている法的ニーズが多数存在することがうかがえます。

「法的な課題をかかえる人たちに関する意識調査」

【出典】日本弁護士連合会のプレスリリースより:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000031954.html

こうした状況を解消する手段として、「enjin」や「弁護士トーク」のようなマッチング領域は大きく成長していくのではないでしょうか。

まとめ

社会全体のデジタル化が進んでいる以上、社会秩序を支える「法律」業界のデジタル化は避けられません。法律の専門家や企業の法務担当者は、AIやセキュリティ技術に関する最新知識や、適切なLegalTechサービスを選択し、使いこなす能力が求められるようになっていくでしょう。

また、質の高い法務担当者は、不動産会社をはじめ全ての企業にとって、健全な企業活動を支える得難い人材です。そうした人材や専門の部署を用意できない中・小規模の企業にとって、安価に専門家の知見が得られるLegalTechサービスの導入は、ビジネスを加速させる上で有用な選択肢となるはずです。

費用面や心理的ハードル等から、小規模な企業や個人ではアクセスし辛かった専門家の知見。LegalTechの普及によって多くの人がより簡単に、必要とする知識や知見を持つ専門家やAIの力を借りることができるようになるでしょう。個人の“知”を大勢で共有するという試みは、昨今の「シェアリングエコノミー」時代の潮流とも合っています。

トラブルの発生を未然に防ぎ、法務を効率化するLegalTechを導入する動きは、手続きの多い不動産業界でも急速に進むはず。企業側だけでなく、顧客側からも法律の知識や情報を手に取りやすい状況に変化しつつあることを踏まえて、これからの法務の在り方を考えていきたいですね。