シェアリングビジネスが無敵な理由 ~最新不動産テックの先駆者~

- スマートフォンの普及で新たなシェアリングビジネスの時代が到来

- ネットビジネスの成功モデル『リボンモデル』が通用しなくなる

- 未来の経済活動はシェアリングビジネスを契機として原点回帰を起こす

はじめに

2017年9月26日(火)、リブセンスは朝日インタラクティブとの共催で「CNET Japan Conference 2017 テクノロジの進化と普及で本格化するスマートシティ~Real Estate Tech 2017」を開催しました。当日、会場となった品川駅直結の東京コンファレンスセンターには、500名近い来場者が集まり、国内最新の不動産テックを共有するという、とても有益なイベントとなりました。

(Airbnb Japan株式会社 山本美香氏)

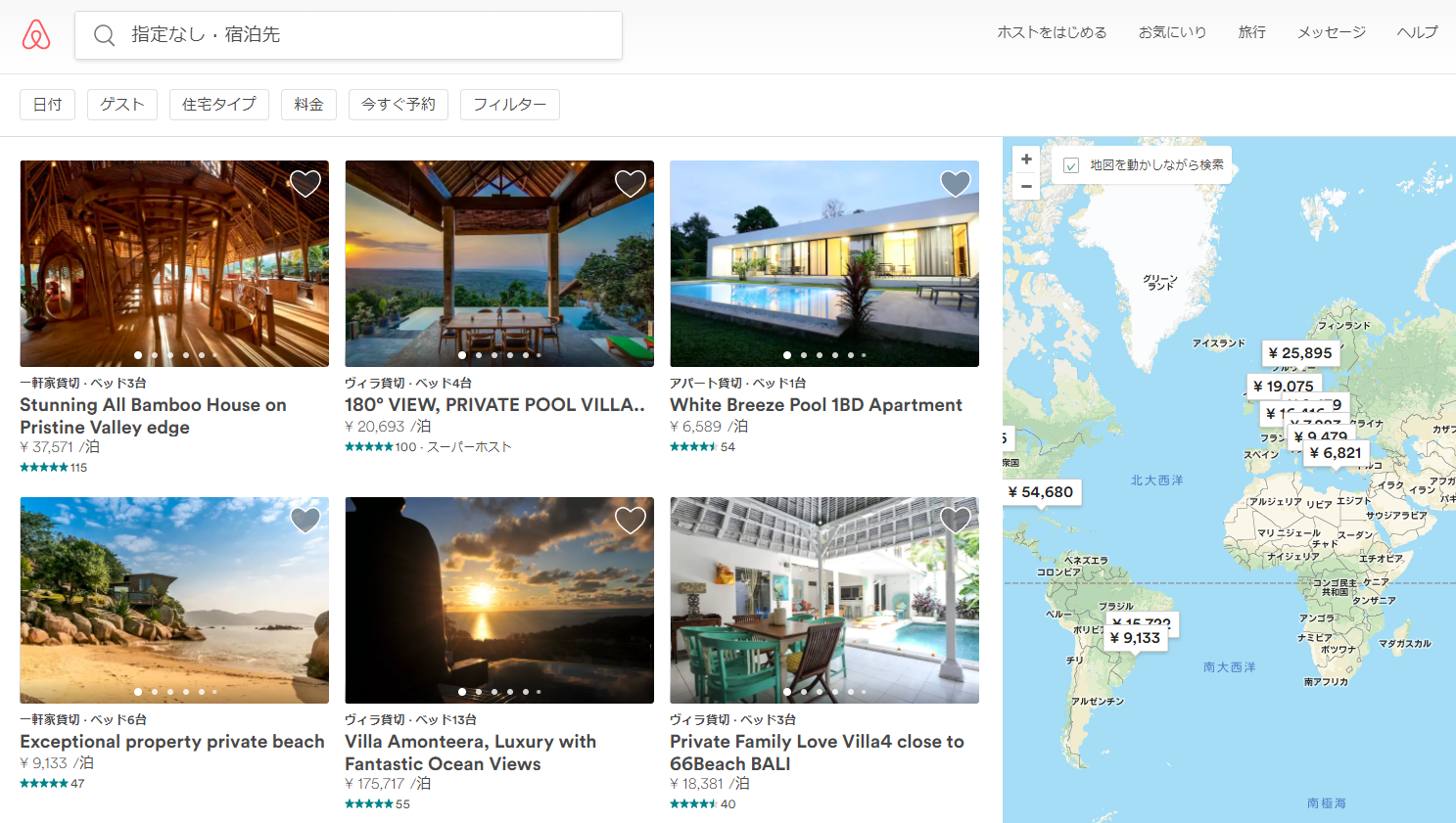

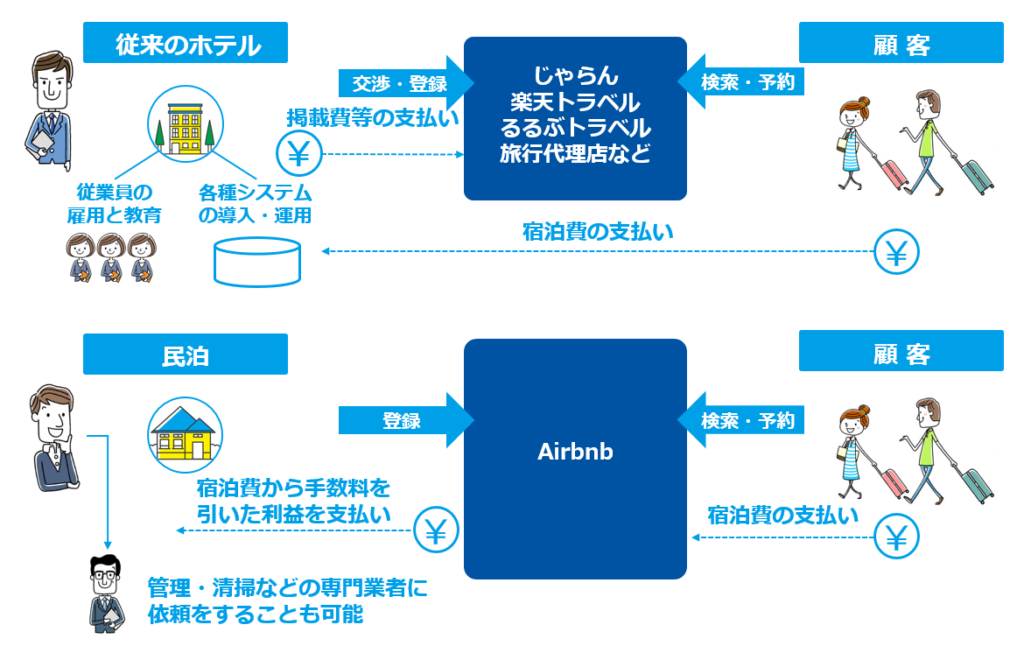

このイベントの基調講演を引き受けてくださった会社が、不動産テックの先駆者的サービスを提供する「Airbnb(エアビーアンドビー)」です。Airbnbは世界191カ国以上の6万5,000を超える都市で、400万件以上の物件が登録されている世界No1の巨大民泊プラットフォーム。私もこの基調講演を聞かせて頂きましたが、『Airbnb Japanは政府や300以上の自治体、地域コミュニティと相談を重ねている。』という言葉がとても印象的でした。黒船として登場したAirbnbも、日本に根付かせるローカライズは容易ではないことを再認識することができました。日本の法制度は独特ですからね…。

このAirbnbもシェアリングビジネス(sharing business)を代表するサービスの一つです。政府主導で推進をしている外国人観光客誘致は大成功といえるのではないでしょうか。

訪日外国人の数は2016年に約2,400万人となり、2012年との比較では約3倍に膨れ上がっています。このまま順調に伸びれば2020年には政府目標の約4,000万人に到達する予測です(みずほ総合研究所の予想)。このような、インバウンド施策が背景にあるとしても、ここまで広がりをみせるシェアリングビジネスとはいったいどんなビジネスなのでしょうか?なぜ、現代でここまで流行するのでしょうか?そして、未来はどうなってしまうのでしょうか?こんな素朴な疑問を深く掘り下げてみたいと思います。

ちなみに、このAirbnbですが、ホストとして家を貸し出すと、月に2万~15万円ぐらい儲けている方もいるそうですよ。

Airbnb:https://www.airbnb.jp/

目 次

・シェアリングビジネスとは

シェアリングビジネスとはどんなビジネスなのか?

リアル社会のシェア(共有)するビジネスの歴史

インターネット時代のシェア(共有)するビジネスの歴史

シェアリングビジネスの市場規模

・シェアリングビジネスのビジネスモデル

シェアリングビジネスのカテゴリ

インターネットビジネスの基本型リボンモデル

インターネットビジネスの進化型シェアリングビジネス

・シェアリングビジネスの課題

Airbnbで起きた実際のトラブル例

シェアリングビジネスとは

シェアリングビジネスという言葉だけを聞いてもピンときません。なんとなくAirbnbやメルカリのようなサービスが該当するのかな、と思う方々が多いのではないでしょうか。実は、このシェアリングビジネスは多くのサービスが網羅的に広がり、次世代のビジネスモデル、新しい経済の登場など、急激なスピードで隆盛を極めはじめています。

また一方では既存産業を壊してしまう破壊者(ディスラプター、Disruptor)と恐れられることもあるのです。このように、称賛と批判の中、利用者支持によって世界的にブームとなっているシェアリングビジネスについて詳しくお伝えしたいと思います。

シェアリングビジネスとはどんなビジネスなのか?

シェアリングビジネスとは「インターネットを介して、余剰となっている資産を活用するビジネス」のことを指します。類似キーワードに「シェアリングエコノミー」という言葉もありますが、中にはボランティアのようなサービスも含まれます。

逆にシェアリングビジネスという言葉は「ビジネス」が含まれていますので、経済活動や資本主義的な側面が強いと言えます。そう考えると、ビジネスも包含した言葉となるシェアリングエコノミー(sharing economy)が上位レイヤーの定義といえるかもしれません。

そんなシェアリングビジネスですが、まず語源を分解すると、英語で「share(シェア)」という単語が使われています。シェアという表現は幅引く意味がありますが、シェアリングビジネスにおいての「シェア」は、”共有”、"分け合う"、"分かち合う"などが近そうです。また、業界の中で頻繁に使われる表現は「遊休資産の活用」です。こう聞くと、少し難しく感じる方もいるかもしれませんが、「人々が持て余している資産(有形・無形を含むすべて)をみんなで共有するビジネス」のことをシェアリングビジネスと呼んでいます。

他にも、アルン・スンドララジャンが著者である「シェアリングエコノミー」の中でシェアリングビジネスやシェアリングエコノミーを表現する言葉は多数存在していますが、今回はシェアリングビジネスに統一してお話しをしたいと思います。

■ 著者アルン・スンドララジャンの文献で紹介されたシェアリングビジネスと類似した言葉

参考:シェアリングエコノミー(著)アルン・スンドララジャン・クラウドベース資本主義(cloud based capitalism)

・協働経済 (collaborative economy)

・ギグエコノミー (gig economy)

・ピアエコノミー(peer economy)

・ピアツーピア経済(P2P経済、peer to peer economy)

・レンティングエコノミー(renting economy)

・オンデマンドエコノミー(on demand economy)

ちなみに、ピアツーピアはPC端末同士が直接・対等にデータをやり取りして実行するという意味ですが、インターネットを通じて個人間のやり取りをする点からピアツーピアという表現も出てきているようです。

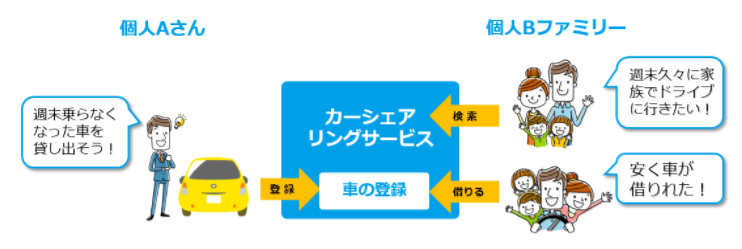

では、このシェアリングビジネスの具体的なサービスは、どのようなサービスが該当するのでしょうか。例えば、個人・法人が保有する車を貸し出して、みんなで利用する「カーシェアリング」、自宅を宿泊施設として貸し出す「民泊」、また個人の専門スキルをインターネット上で共有するようなサービスも人気です。

多くのシェアリングビジネスはCtoCが中心で、個人間で何かを共有するサービスがインターネット上で多数散見されるようになりました。サービスの利用も簡単で、スマートフォンアプリやウェブサービスに無料アカウントさえ登録をすれば、その日のうちにシェアリングサービスに参加をすることができます。貸し出す側の方は、ちょっとした副業感覚で活用をしているみたいですね。

リアル社会のシェア(共有)するビジネスの歴史

人々がリアル社会で物々交換をしたり、古物商のようにリサクルビジネスをしたり、フリーマーケットで気軽に中古品売買を楽しむ光景はいつもの日常風景です。このような取引にインターネットを介するだけで、シェアリングビジネスと改めて呼んでいるわけですが、共有するビジネスは長年にわたって受け継がれているビジネスモデルです。

例えば日本の歴史では、室町時代から古着屋が存在していたとされています。当時、衣類の制作プロセスはすべて人手で作っていたため、ボロボロになるまで衣類を使い続ける文化があったとか。その名残で現代でも古着のことを「ボロ」と呼ぶ文化が残っているみたいですね。

また、週末に賑わうフリーマーケットの歴史は150年以上も前にヨーロッパで開催されていた「蚤の市(のみのいち)」が起源とされています。そのためフリーマーケットの語源は、この蚤の市の「Flea market」からきているそうです。フリーは「Free」ではなく「Flea」の意味だったのですね。

諸説はあれど、蚤が湧くような物を売っているマーケットだからFlea marketだそうで、なんとも酷いネーミングです…。今の「フリーマーケット」が国内で定着したのは1975年(昭和50)から1976年頃に、若者が中心となってブームを起こしたことが発端とされています。

インターネット時代のシェア(共有)するビジネスの歴史

インターネットを介して利用されるシェアリングビジネスの歴史はどんな成り立ちなのかをご説明します。

【シェアリングビジネスの歴史】

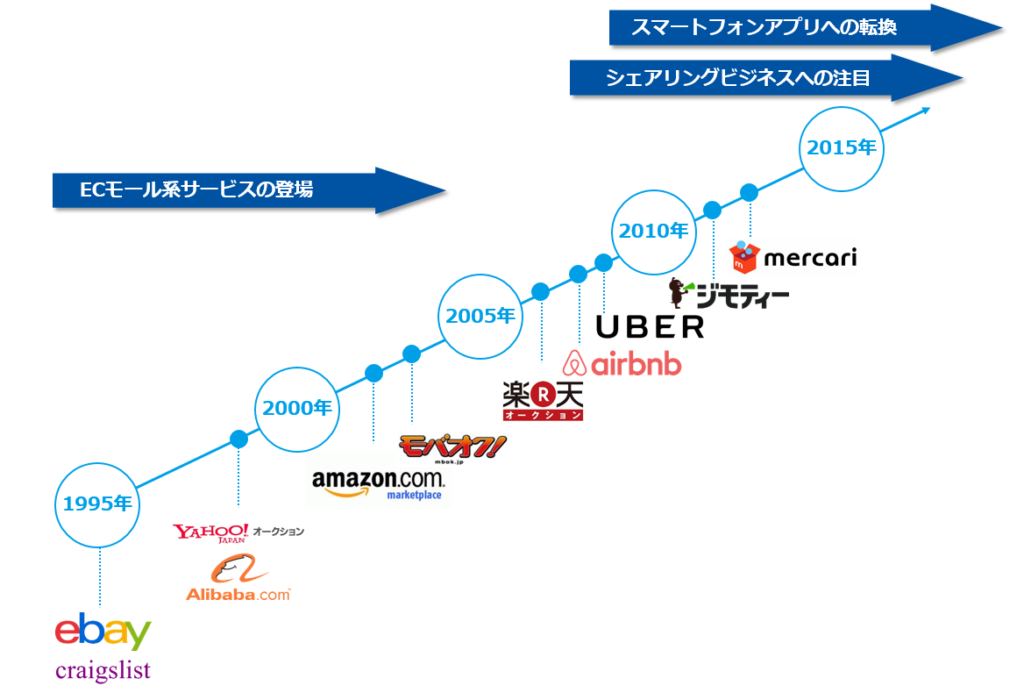

上の図の通り、シェアリングビジネスの歴史は1995年9月、カリフォルニア州サンノゼでAuctionWebという会社名で設立された「ebay(イーベイ)」が起源とされています。

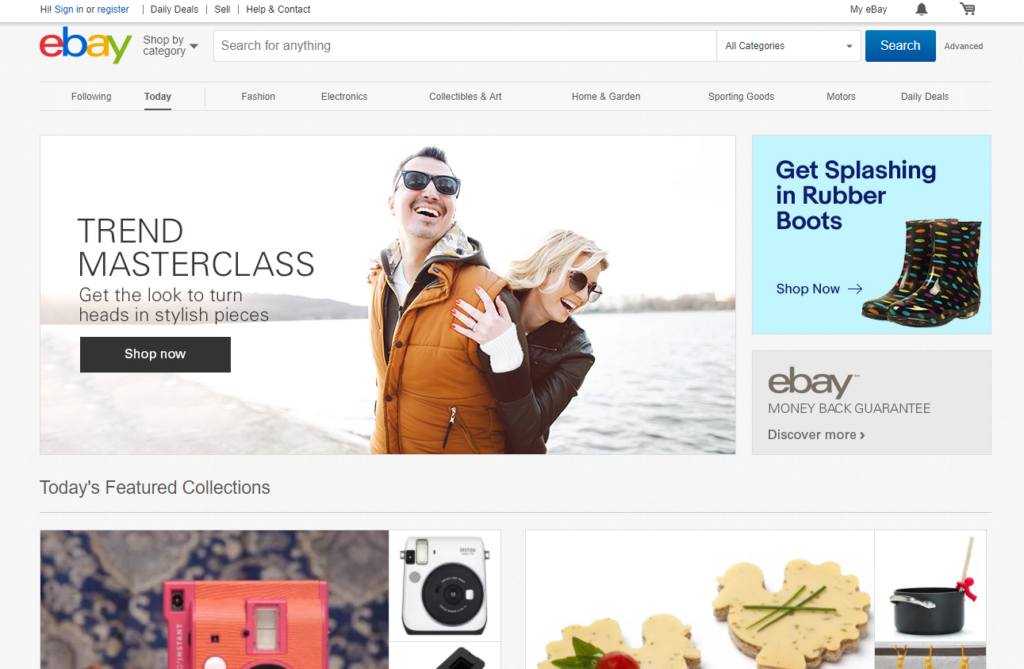

国内では、Yahoo!オークション(現:ヤフオク)の人気が強く、ebayはあまり馴染みがない方もいらっしゃるかと思いますが、グローバルでは、ebayが世界最大のオークションサイトです。世界中で1.6億人が利用し、セラー(売主)は個人、法人を合算すると2,500万人もの売主が何かしらを出品しています。

ebayの位置づけは広義のシェアリングビジネスともいえますが、多くは業者が販売する小売取引が中心であるため、通販をインターネット化したECモール型と言えます

参考:ebay https://www.ebay.com/

国内でもCtoCによるインターネットオークションは人気のサービスとなっています。1999年に誕生したYahoo!オークションは現在でも国内オークションサイトNo1を誇っており、最近はサービス名称も「ヤフオク」に統一しブランディングを強化しています。

そして、BtoBだけを取り扱っていたAmazonも2002年に「Amazonマーケットプレイス」を開始しました。個人同士でも中古本を販売、購入できる機能が提供され、格安で古本が手に入れられるようになったのです。その他にもガラケーに最適化された「モバオク!」が2004年にDeNAから登場し、ECモール国内最大手の楽天も、2005年に「楽天オークション」を開始しています。

このように、1995年から2005年の10年間はBtoCとCtoCが混在したようなECモール型のサービスが続々と登場し、一般のコンシューマーも気軽にオンライン取引ができる社会となりました。また、このようなサービスを利用するときはパソコンが主流であったため、自宅のパソコンを起動し、インターネットに接続してからネットショッピングをする人々が増えていきます。

その後、急激なデバイスシフトへの転換期ともいえる「iPhone」の登場が2008年です。この年にiPhone3が発売され、2011年以降は爆発的にスマートフォンが普及しました。このスマートフォンとシェアリングビジネスの成長は、まさに双方が相乗効果を生み出し、強力なムーブメントとなります。

パソコンが主体のモール型サービスを追い抜く勢いで、フリマアプリの「メルカリ」が大人気となりました。パソコンに劣らず高性能で、操作がしやすく、持ち歩けるスマートフォン端末が浸透したことで、メルカリをはじめとする、新たなシェアリングビジネスの時代が到来したのです。

Photo by: digitaltrends

シェアリングビジネスの市場規模

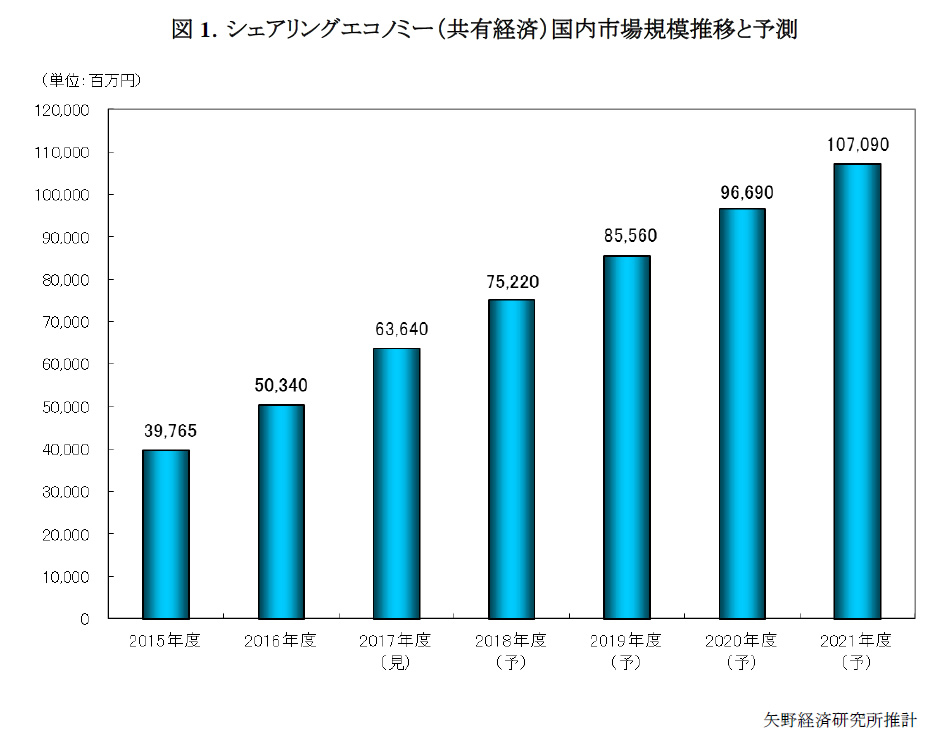

新たな時代の到来とも評価されるシェアリングビジネスですが、市場規模はどの程度あるのでしょうか。

米国を中心に未公開で時価総額が10億ドルを超える企業は、「ユニコーン企業」と呼ばれています。その中で、シェアリングビジネスの先駆者であるUberやAirbnbの時価総額は、Uberが680億ドル、Airbnbは300億ドル程度となっています。日本で時価総額が6兆円を超える企業は本当に少なく、数社しかありません。

イギリスのコンサルティング会社であるプライスウォーターハウスクーパースが発表するシェアリングビジネスの市場規模推定は2025年までに3,350億ドルまで拡大するとしています。

東京都の予算が13兆円と言われていますから、その規模は約2.5倍。東京オリンピックがかなりリッチに開催できそうな金額です。

また、国内の市場規模は、矢野経済研究所の調査結果が参考になると思います。矢野経済研究所のシェアリングビジネスによる国内市場規模は、2016年度で前年度比26.6%増の503億4,000万円となっており、2021年度には1,070億9,000万円に達すると予測を出しています。

参考:シェアリングエコノミー(共有経済)市場に関する調査を実施 (2017年)

シェアリングビジネスのビジネスモデル

先程の通り、シェアリングビジネスはパソコン主体の時代とは異なり、スマートフォン端末の普及が強い追い風となって、新たなビジネスモデルとして爆発的に成長しました。総務省が発表する2017年版 情報通信白書では国内スマートフォン保有率が71.8%まで増加したことを発表しています。

では、このシェアリングビジネスのビジネスモデルはどのようなモデルなのでしょうか。急激に流行るメカニズムを解説したいと思います。

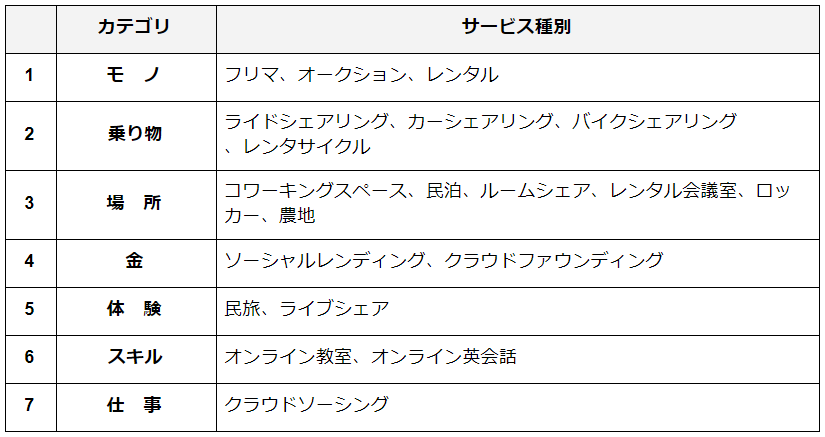

シェアリングビジネスのカテゴリ

ビジネスモデルの前に、まずはシェアリングビジネスにはどんなカテゴリがあるのかを考えてみたいと思います。シェアリングビジネスを大別すると、以下の7つのカテゴリに分類することができます。

1)モノ

モノは共有するビジネスの中で一番ポピュラーなカテゴリだと思います。フリーマーケットは分かりやすいシェアリングビジネスの1つですし、オークション形式の売買も昔ながらのシェアリングビジネスです。

また、冠婚葬祭で突然必要となる着物やドレス、スーツなどは法人主体が多いですが、レンタルサービスがネット上でも多数運営されています。その他、使う期間が短い子供服やおもちゃなどのシェアリングも盛んです。また、最近ではブランド品など高級品を中心にCtoCでレンタルをするようなサービスも出てきているようです。

2)乗り物

シェアリングビジネスの象徴ともいえる「Uber」はライドシェアリングというジャンルに属します。このライドシェアがどんな仕組みなのかというと、簡単にいえば「車の相乗り」です。登録されたドライバーが自身の保有している自家用車を運転し、同乗希望者を希望地まで乗せていくことで、相応の対価を貰うことができます。

国内では道路運送法上、「旅客自動車運送事業」を営むには許可が必要となるため、タクシー業界から猛反発を受けました。そのため、日本のUberはタクシー配車アプリに留まってしまい、欧米のようなCtoCの相乗りサービスは展開できていません。日本だけ独自のUberとなってしまい、既得権益なのかなーと、なんとも残念ですね…。

3)場所

不動産テックに直結する分野がこの場所を対象としたシェアリングサービスです。

「Aribnb」は自宅を宿泊施設として貸し出せる民泊ですし、民泊以外にも個人の駐車場を共有するシェアリングサービスや、コワーキングスペースのようにスタートアップ同士がオフィスを共有するサービスも人気です。

ニッチ分野では荷物を置かせてもらえる場所(飲食店の一角など)もシェアするサービスが登場しています。不動産テックに期待が集まる空き家問題も、シェアリングビジネスで解決できるのでないか、という動きもあり、場所の共有ビジネスは今後も注目度が高い分野となっています。

4)金

個人同士がインターネット上でお金のやり取りをするサービスも拡大しています。目立っているのは「小口の融資や投資」です。ソーシャルレンディングといわれる、個人から法人・個人へお金を融資をするサービスは少しずつ拡大しています。

特徴的な機能としては、運営側が借りたい側の信用度をチェックし格付けをしたり、株式市場のように金利がリアルタイムに変動します。また、クラウドファンディングといわれるファンド系サービスも人気で、個人が小口の投資家となり、スタートアップ企業に投資をするサービスも広がり始めました。

5)体験

モノ消費からコト消費へ。戦後の高度成長期におけるモノを消費する時代は終わり、現代人は消費疲れを起こしていると言われています。そんな新たな消費者ニーズを捉えたマーケティングが増えてきました。

都内を歩けば至るところに広告が張り巡らされ、消費を誘発する仕掛けに溢れています。ビルの上に映し出される動画広告、駅前で渡されるポケットティッシュ広告、『タイムセールでーす!』と大声で煽られる小売店の入口など、多種の広告や宣伝に疲れを感じてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな、消費疲れの反動もあり、現代はムダにモノを買わない消費者が急増しています。そして、コミュニティ参加や、体験を楽しむ旅行などに消費がシフトしているのです。こういった消費者ニーズに合わせて、個人が旅行ツアーを企画共有し、そのツアーを個人が体験するようなシェアリングビジネスも注目がされています。

6)スキル

スキルシェアと聞くと、なにを共有するのかが判然としないかもしれません。

これは、個人が持つ時間やスキルをインターネット経由で提供し、他の個人や企業から対価を得ることができる仕組みです。最近ですと、Skype(スカイプ)を活用することで廉価な英会話レッスンが気軽に受講可能です。

また、語学のようなビジネス系スキルだけではなく、ヨガ、ファッションコーディネート、パーソナルコーチなど、幅広い分野でスキルの共有がされるようになりました。

こういったサービスは、大手企業の中でも注目度が上がっており、家具メーカーのIKEAが家事代行サービスを展開するタスクラビットを買収したニュースがありました。組立サービスを廉価なシェアリングビジネスで提供をすることをIKEAもスタートしているのです。

7)仕事

最後は仕事の共有です。クラウドソーシングという名称の通り、システム開発やデザイン制作などができる個人ユーザーに対し、法人や個人がインターネット上で交渉し、直接発注をすることができるサービスです。

従来は法人同士でやり取りをしていたため、取引価格も高額になりがちでしたが、簡単な仕事であれば、個人の専門家に直接お願いをすることで、低価格で仕事の依頼ができるようになりました。

仕事のやり取りもすべてインターネット上で完結できるため、物理的な距離にとらわれず仕事を進める利点もあります。内閣から「働き方改革」が推進されており、主婦の方や、地方にお住まいの方が、気軽にインターネット経由で仕事を受けられる環境が整いつつあります。

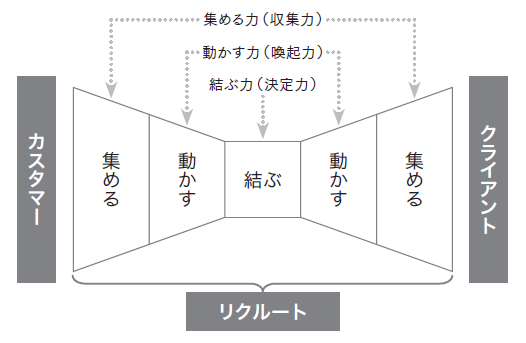

インターネットビジネスの基本型リボンモデル

大衆化し、一般化するインターネットサービスの多くはプラットフォーム型に集約されていきます。プラットフォームとは「台地」を指す英語ですが、ビジネスシーンで使われる際は「不特定多数のユーザー向けに、複数の製品やサービスを展開し、さらに更新可能な環境であること」を指します。なんか、ややこしいですね…。

例えば、ゲーム開発会社とユーザーの間にはゲームプラットフォームサービスが成長しやすいサービスです。

ガラケー時代はDeNAやGREEのようなプラットフォーマーが急成長しました。現在はスマートフォンが主戦場となり、ハードとソフトを提供するApple社のApp Store、Google社のGoogle Playがその役割を担っています。プラットフォーマーはゲームアプリから課金がされると、その都度、手数料収入が得られるため、莫大な売上を手に入れることができます。物販の巨大プラットフォームであれば、Amazonや楽天市場が担っていますし、チャットを中心としたコミュニケーションプラットフォームはLINEが人気です。

このように、プラットフォームを拡大させるためには、サービスを利用してくれるユーザーと、そこにモノや情報を提供し、オンライン上で収益や、何かしらのメリットを得たいと考える法人、個人を増やさなければいけません。双方の参加者を増やせば、間を取り持つプラットフォームサービスも一緒に成長できるのです。

今まで、インターネット到来から多くのオンラインサービスが生まれました。この多くのサービスをわかりやすく解説しているのが、リクルート社の「リボンモデル」です。「リクルートのすごい構“創”力アイデアを事業に仕上げる9メソッド」で頻出するリボンモデルは、インターネットサービスを簡明に解説しています。著者はボストンコンサルティンググループの日本代表をされている杉田浩章氏です。

参考:リクルートの企業文化とビジネスモデル

リクルート社が提供するメディア事業の大多数が、このリボンモデルに合致しますし、リクルート以外の有名なインターネットサービスもまた、このリボンモデルに踏襲されます。

そして、メディア拡大のために、テレビCMや交通広告に巨額の資金を投下し、カスタマーを短期間で大量に集めます。また、クライアント獲得には営業マンを大量採用し、陸地戦でクライアント化させ広告商品を全国的に販売します。こうして売上を上げつつ、その収益の多くは自社の広告費に再投資をさせることで、リボンモデルのメディアは拡大をしていくのです。

インターネットビジネスの進化型シェアリングビジネス

リボンモデルと対象的なビジネスモデルとなるのが、シェアリングビジネスです。

シェアリングビジネスの多くはCtoCであるため、クライアントという概念がありません。そのため、Airbnbやメルカリのように、宿泊先の提供や、中古品の販売もカスタマーが担います。また、宿泊者も中古品の購入もカスタマーが担います。

CtoCの強みは、クライアントが不在なところにあります。シェアリングビジネスは個人間で独自の経済圏が構築され、法人では提供不可能な低価格でサービスを受けることができます。また、提供側も初期費用の負担や、時間の拘束が少ないため、気軽にサービス提供が可能となるのです。

そして、シェアリングビジネスを提供する企業は、膨大な広告費や、クライアントを獲得するための営業組織を自社で抱える必要がなく、高い利益率を維持することが可能です。必要な投資は、個人間の取引がより安全で信頼が持てるサービスとなるように、問い合わせ対応のオペレーター配置や、システム・仕組みを研ぎ澄ませていくのです。

こういった好循環が、シェアリングビジネスの最大の強みとなり、従来型のインターネットビジネスでは絶対に提供できない価値を生み出しています。

シェアリングビジネスの課題

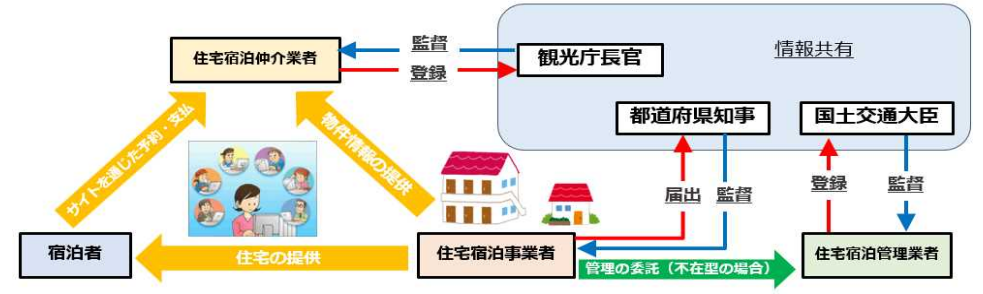

新たなビジネスの繁栄において、阻害原因となる最も一般的な障壁は「法律」でしょう。シェアリングビジネスの筆頭ともいえるAirbnbも、法律や規制と戦い続けています。Airbnbが国内に上陸し、しばらく議論が続いた法律の課題は「旅館業法違反」です。また、賃貸借契約・マンション管理規約等の違反とされるリスクも介在していました。

しかし、現在ではインバウンド需要の受け皿が国内に少ない点、空き家問題のソリューションにもなる点、既に国内利用者が多く、実態として民泊が広がっていた点など、Airbnbを受け入れるメリットが大きいと考えた政府側は、早急の閣議決定で民泊新法を成立させています。

詳細は「住宅宿泊事業法案」をご確認ください。

これによって、2018年からは合法的にAirbnbなどの民泊利用が開放されます。簡単な中身としては、住宅宿泊事業者(自宅や所有物件を貸し出して運営したい人)は都道府県知事に届出を提出すれば、民泊を正式に運営できる。ただ、1年間で提供できる日数上限は180日(泊)という制限が儲けられています。

その他にも、住宅宿泊事業者には衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示といった民泊運営に必要な準備や提出が義務付けされるようになります。

シェアリングビジネスの凄い点は、Airbnbの事例のように、突如として成長し国内の法律までもサービスサイドから変えてしまうほどのパワーを有していることです。

Airbnbで起きた実際のトラブル例

当初は法律という課題と向き合ってきたシェアリングビジネスのAirbnbですが、他にも課題は点在しています。これはAirbnbに限定した課題ではありません。CtoCが基本であるシェアリングビジネスはどのサービスも個人間取引という特性上、トラブルが起きやすいのです。

例えば、Airbnbで実際に発生しているトラブル例には以下のようなものがあります。

- 宿泊者が待ち合わせ時刻に来ない

- 宿泊者が事前情報を確認せず、宿泊に来てしまった

- 実際に宿泊する人数を宿泊者が虚偽で申請をしてくる

- 宿泊時の騒音、物損、紛失などのトラブル

通常のホテルでも発生するようなトラブルですが、個人間であればなおさらトラブルが起きやすくなるのです。逆に利用者側が被害者となるケースもあります。それは、虚偽物件でお金だけ取られてしまうようなケースや、Airbnb上に登録されている情報に虚偽や誤りがあり、宿泊時に困ってしまうようなトラブルも多いそうです。

民泊のようなシェアリングビジネスは、ホテルよりも安く宿泊ができたりする分、一定のリスクも考慮して利用することが求めらます。

シェアリングビジネスの未来

では、最後にこのシェアリングビジネスの未来について考えてみたいと思います。物資が豊富であり、持たないという美徳精神が浸透し、テクノロジーが急激に進化する現代において、1つ想定できる未来があります。

それは、「個人の信用」がより求められる社会の到来です。

現時点では、法人格が有する消費者の信頼は非常に強く、大企業が提供するモノやサービスは信頼ができるという価値観が残っています。

しかし、シェアリングビジネスが浸透すると、個人間取引が一般化するため、利益を追求しなければいけない法人が弱体化してしまいます。そこに、信頼ができる個人同士の取引は、廉価でとても気軽であるため、活用が増えていくでしょう。

例えば、Uberの成功要因は、個人ドライバーと、個人の乗客双方が行う相手へのレーティングにあると言われています。個人間で、『この人は、しっかりと接客もしてくれるし、車の運転も安全でした。』というような評価の蓄積が、より多くの乗客を獲得するポイントとなっています。

このように、信頼ができる個人の可視化が進む先には、あえて高いお金を支払ってまで、法人に何かを頼まなくても良い時代が到来するはずです。

これはまるで、百貨店の危機が訪れているような転換に似ています。

クラウドワークスなど、仕事の受発注までもがCtoCで成立し始めた時代において、会社には属さず働く人々が増えてきました。

そして、人類はある種の原点回帰を起こし、一定量の個人間取引が主流となる時代に戻っていきます。もちろん、すべてが個人間取引に代替されることはありませんが、近い未来に起こるシェアリングビジネスの兆候としては、特定の領域において法人ブランドではなく、個人の信用取引が中心となり、変化に対応できない法人は潰れてしまう未来です。

物資が豊富であり、多くの人々がスマートフォンで気軽に繋がれる時代であるからこそ、時間・場所に囚われない環境が整い始めています。死語化していますが、これからが本当のユビキタス社会なのだと思います。

そして、一定の信頼がある人々は企業に属すメリットが希薄となり、個人間取引が経済の基本となるのです。

このように、目が離せないシェアリングビジネスと不動産テックは、これからが本番と言えそうです。

参考:

参考: