市場規模が急拡大!シェアリングエコノミーのメリット・デメリット・今後とは?「住まいのサブスク」の事例も

- シェアリングエコノミーの市場規模は2021年に過去最高の2兆4,198億円に上り、2030年には14兆2,799億円に拡大すると予測されている

- 利用者にとって初期費用がかからずリスクを軽減できるなどのメリットがあるが、法整備が整っておらずトラブルが起こる事例もある

- シェアサービスを地域に導入し、課題解決を目指す「シェアリングシティ」も誕生

SUMAVEでは以前「シェアリングビジネスが無敵な理由 ~最新不動産テックの先駆者~」という記事で、シェアリングビジネスや「Airbnb(エアビーアンドビー)」についてお伝えしてきました。

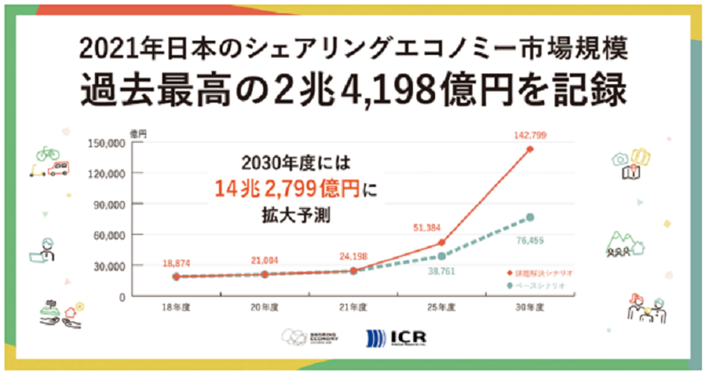

デジタル庁が2022年3月に公表した「シェアリングエコノミー活用ハンドブック」によると、2021年度のシェアリングエコノミーの市場規模が過去最高の2兆4,198億円を記録し、今後も拡大することが予測されています。

「住まいのサブスク」といわれる、定額料金で全国のホテルやアパートに宿泊できるサービスも増えています。

今回はシェアリングエコノミーの概要とメリット・デメリット、不動産業界の事例を解説していきます。

シェアリングエコノミーとは

シェアリングエコノミーとは、活用できる資産(有形・無形問わず)を個人・企業・団体などの間でシェアする経済モデルを指します。

デジタル庁の「シェアリングエコノミー活用ハンドブック」によると、2021年の日本におけるシェアリングエコノミーの市場規模が2兆4,198億円に上り、2030年度には14兆2,799億円に拡大すると予測されています。

【画像出典】デジタル庁「シェアリングエコノミー活用ハンドブック」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

【画像出典】デジタル庁「シェアリングエコノミー活用ハンドブック」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5adb8030-21f5-4c2b-8f03-0e3e01508472/20220331_policies_sharing_economy_handbook_01_0.pdf

シェアリングエコノミーの種類は、主に下記の5つです。

【画像出典】デジタル庁「シェアリングエコノミー活用ハンドブック」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

【画像出典】デジタル庁「シェアリングエコノミー活用ハンドブック」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5adb8030-21f5-4c2b-8f03-0e3e01508472/20220331_policies_sharing_economy_handbook_01_0.pdf

不動産業界では、民泊やホームシェア・駐車場・会議室など「空間のシェア」が該当します。

不動産業界でのシェアリングエコノミーの例

- 民泊

- シェアハウス

- シェアオフィス

- コワーキングスペース

- 駐車場シェアリングサービス

- レンタルスペース

- 貸し会議室

- 不動産クラウドファンディング

空間のシェアに、複数の公共交通機関などの移動サービスを組み合わせて一括で検索・予約・決済するサービス「MaaS」を付帯する事例もあります。

仕事の場面だけではなく「プライベートで『メルカリ』を使っている」「カーシェアを利用している」という方も多いのではないでしょうか。

投資家から資金を募り不動産投資を行う「不動産クラウドファンディング」、融資(貸付)型クラウドファンディング「ソーシャルレンディング」もシェアリングエコノミーの一環といえるでしょう。

シェアリングエコノミーには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

シェアリングエコノミーのメリット・デメリット

シェアリングエコノミーのメリットは、利用者にとって人件費や光熱費などコストをおさえられることです。

中でも初期の設備投資費用を削減できるため、リスクをおさえて運営することが可能です。

不動産の場合は物件の頭金に加え仲介手数料や不動産取得税など初期費用がかさみ、ほとんどのケースではローンを組み今後数十年間に渡って返済しなければいけません。自動車など他のレンタル用品に比べて購入のハードルが高い資産といえます。

よって、自宅の一部・古民家といった築年数の古い物件を改修し民泊・シェアスペースなどを始めるオーナーも存在します。

もともと不動産を所有しているまたは不動産を相続したケースでは、遊休不動産を活用できるというメリットもあります。

一方で、シェアリングエコノミーは民泊・シェアハウスの騒音問題などトラブルが起こりやすい傾向にあります。

「民泊として貸し出したら、近隣住民から騒音で苦情が来た」「壁に穴を開けられた」などのトラブル事例が存在します。

通常の賃貸物件とは異なり、法整備が整っていない点もデメリットです。

民泊については2018年に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されましたが、届け出をしていない「違法民泊」が問題視されています。

ソーシャルレンディングは、通常の融資を受けられない事業者にとって資金が集められるというメリットがあります。金融商品取引法の規制対象であり、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要がありますが、登録を受けていない業者がいることが問題となり金融庁のホームページで注意喚起されています。

不動産業界のシェアリングエコノミー、4つの事例

不動産業界では「住まい」のサブスクリプションサービス「ADDress」「Unito」や、民泊・宿泊施設のプラットフォーム「Airbnb」などのシェアリングエコノミーがあります。

- Airbnb

- 軒先ビジネス

- akippa

- ADDress

- Unito

1.Airbnb

「民泊といえば『Airbnb(エアビーアンドビー)』」を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。

Airbnbは、民泊・別荘・ボーリング場やキャンプ場など場所・空間を提供する人と宿泊・体験したいゲストをアプリやサイトでつなげるプラットフォームです。

コロナ禍では民泊の宿泊客が減少しましたが、2022年10月11日から制限が緩和され外国人の入国者数は増加しています。

今後インバウンド需要で民泊の数が増加し、コロナ前のように民泊ビジネスが活発になる可能性があります。

2.軒先ビジネス

軒先ビジネスは空きスペースを貸したい人と借りたい人をつなぐサービスで、全国の空きスペースを短時間から借りることができます。

出店したい人にとっては、敷金・礼金・保証金が不要で数時間単位でレンタルできるというメリットがあります。飲食店の間借りサービス・軒先シェアレストラン「magari」もあります。

テナントを賃貸する前に「この駅でどのくらい集客できるか知りたい」「まずは試しにやってみたい」という事業者、副業で販売をしたい人に適したサービスといえます。

3.akippa

Akippaは駐車場のシェアリングサービスです。

サイト・アプリで一時的に駐車場を貸したい人と借りたい人のマッチングが可能となります。予約・決済もアプリで完結する点が魅力の1つです。

本格的に経営している駐車場と比べて看板がない所が多いため、利用者が見つけにくいというデメリットもあります。

4.ADDress

ADDressは、全国数百カ所の生活拠点を利用できる「住まい」のサブスクリプションサービスです。

主に在宅ワーク・リモートワークをしている個人事業主や会社員の利用者が多いです。

1枚あたり1泊2日分の予約に利用できるチケットの枚数で月額プランを設定しています。例えばチケット2枚プランは月額 9,800円 (税込)・初月のみ 4,800円 (税込)で、15枚プランは月額 54,400円 (税込)です。

利用者が支払う代金はチケット代のみです。

「色々な場所で生活してみたい」「ワーケーションをしたい」という在宅ワーカーに人気があります。

ADDressを運営する株式会社アドレスは「都市と地方の人口をシェアし、関係人口の増加並びに地域活性化に貢献する社会の実現」をミッションに掲げています。

5.Unito

UnitoはADDressと同様に「住まいのサブスク」ですが、ADDressとは異なり短期滞在者だけではなく長期滞在者の集客を見込めるプラットフォームとなっています。

「ホテルやアパートなどに1カ月から滞在したい人」と「長期滞在者を募集しているホテルやアパート」のマッチングを目指しています。

契約したホテル・アパートなどに宿泊しない日には他の客に貸し出され、家賃が下がる仕組みとなっており専用アプリで住む日を調整する、契約の終了などが可能です。

住民票が取得できる、郵便通知があるホテルも存在します。

「必要なときだけ住み、賃貸よりお得に、気軽に都心暮らしができるサービス」という謳い文句で、賃貸住宅のライバルとなるビジネスモデルに発展するかもしれません。

地域の課題解決を目指す「シェアリングシティ」も誕生

現在の日本では、少子高齢化や人口減少・財政難など、さまざまな問題を抱えている地方自治体が少なくありません。

一般社団法人シェアリングエコノミー協会では、地域の課題を公共サービスだけではなく、「シェア」という概念を導入することによって公助を「共助」で補完し、サステナブルな自治体を実現しようとする試みを「シェアリングシティ」と呼んでいます。

2020年7月にはシェアリングシティ推進協議会が設立されました。

今後、ますますシェアリングエコノミーの概念や市場規模は拡大していくでしょう。

ADDressやUnitoなど「住まいのサブスク」が当たり前となり、賃貸住宅のライバルとなる日が来るかもしれません。

執筆者/田中あさみ FPライター。大学在学中に2級FP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターに。

金融・フィンテック・不動産・相続などの記事を多数執筆。

ブログ:https://asa123001.hatenablog.com/

Twitter:https://twitter.com/writertanaka19