市民が主導で行政サービスの課題を解決していく。日本でも広がりを見せるCivic Techを解説

- 市民が目の前の生活の課題に対して、テクノロジーを活用して解決を図るCivic Techが広がっている。

- アメリカでは政府や自治体の課題を改善するためのアプローチが多いが、日本では市民の身近な悩みを解決するための取り組みが多い。

- 市民がより能動的に行政サービスに関わっていくことで、より良い社会づくりに繋がることが期待される。

はじめに

少子高齢化や都市部への人口集中、地方の過疎化など、様々な社会問題を背景に、政府はIoTやAIなどテクノロジーを活用して経済発展と社会問題の解決の両立をはかる「Sociecty5.0」の実現を目指して、スマートシティやMaaS(ITを活用し、様々な移動手段を垣根を超えて連結していくという概念)など様々な施策に乗り出しています。

それらはいずれも日本の将来あるべき姿に向けて政府主導で行なっている施策であり、段階的に実現してきているものの、必ずしも目の前にある悩みや課題を解決するものばかりではありません。しかし今を生きるわたしたちには、目の前にある悩みや課題を解決することもまた大切なことです。

こうした中、市民(Civic)自らがテクノロジー(Tech)を活用し、こうした悩みや課題を解決する取り組み「Civic Tech(シビックテック)」が始まっています。今回はCivic Techについて、国内外の事例とともにその可能性について考えていきましょう。

アメリカ発祥のCivic Techとは

「政府とは自動販売機のようなものだ」

これは政府はお金を払った市民に対して機械的にサービスを提供しているだけで、市民の側も「どのようにそのサービスが成り立っているのか」や「何を目的としたサービスなのか」などの視点に欠けていて、ただ用意されたサービスをお金で買っているだけだ、という指摘です。

これまで政府は、長い期間と莫大な予算をかけて構築した行政サービスを市民に提供してきました。しかし時代が著しく変化する今、政府のリソースにも限りがある以上、市民の要望全てを叶えることはできません。これについて、アメリカのメディア企業であるオライリーメディアの創始者のティム・オライリー氏は「そもそも社会を作るのは市民だ」と、行政サービスの構築自体を専門家や市民に任せ、行政は基本サービスに関わるルールづくりやスムーズな運用のためのプラットフォームを提供すべきという「ガバメント2.0」の概念を提唱しました。

ガバメント2.0は、国や自治体が保有しているデータを市民が利活用できるよう一般公開するなど、市民参加型のオープンガバメントへと発展していきました。こうした考えは企業外の知見を取り入れ、革新的な製品やサービスを生み出そうとするオープンイノベーションにも通じるところがあります。

そんな中、民間サービスと比べ、行政のサービスの使いづらさに、市民自らがテクノロジーを活用して行政サービスをよりよくしていこうという取り組み「Civic Tech」が始まりました。

アメリカにおけるCivic Techの取り組み

今やCivic Techを代表する存在となったCode for Americaは、2009年に設立された非営利組織です。全米から応募のあったITエンジニア(プログラマーだけではなく、デザイナーなども含む)を、1年間の期間限定で雇用し、アメリカ政府や自治体へチームで派遣するプログラムを提供しています。

「フェロー」と呼ばれるこのエンジニアたちは、政府や自治体のスタッフから課題や問題点をヒアリングし、ウェブサイトやアプリを開発します。時には政府や自治体のスタッフとともにハッカソン(一定の期間の中でプログラマーやエンジニアがプログラミングのアイディアなどを競い合うイベント)などのイベントを開催し、市民の声に耳を傾ける場を設け、そうした声を政府や自治体のサイト構築などに反映することで、行政サービスをより良くする取り組みを行っています。

彼らフェローは1年間限定での参加となるため、属人的になりやすい地域コミュニティの形成や信頼関係の構築の際にも、公平性や透明性を保ちつつ、政府や自治体が継続的に運用できるような仕組みづくりを行っており、政府や自治体としても長期的に活かせるプログラムとして期待されています。

Code for Americaサイト【出典】Code for Americaサイトより【URL】https://www.codeforamerica.org/

Code for Americaサイト【出典】Code for Americaサイトより【URL】https://www.codeforamerica.org/

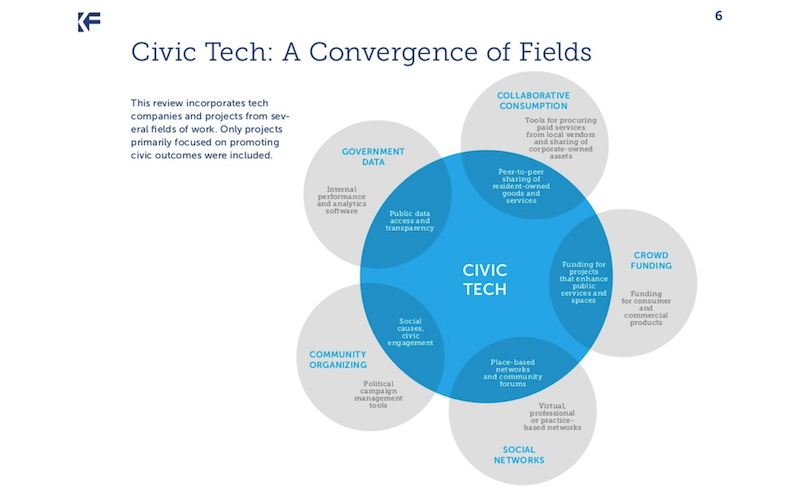

2013年にアメリカのナイト財団(Civic Techへの助成なども行っている慈善団体)が発表した資料によると、Civic Techは主に5つの分野に大別することができるとされています。

<Civic Techの5分野>

・Government Data(行政データの利活用)

・Collaborative Consumption(シェアリングエコノミー:サービスの共同利用)

・Crowd Funding(クラウドファンディング:行政サービスの多元的な資金源の開拓)

・Social NetWorks(専門家や地域とのネットワーク)

・Community Organizing(市民参加型コミュニティづくり)

ナイト財団「The Emergence of Civic Tech:Investments in a Growing Field」より【URL】https://www.slideshare.net/knightfoundation/knight-civictech

ナイト財団「The Emergence of Civic Tech:Investments in a Growing Field」より【URL】https://www.slideshare.net/knightfoundation/knight-civictech

5つの分野それぞれは独立したものではなく、求められるプログラムによって組み合わせは様々。同団体は、この5つの分野を中心として行政サービスをより良くするために、市民からテクノロジーによるアプローチを行うことがCivic Techの考え方だとしています。

日本におけるCivic Techの取り組み

このようにアメリカのCivic Techは、政府や自治体とともに(時にはフェローとして中に入り)政府や自治体が抱える課題を「改善」することを目指したものが多いのですが、日本におけるCivic Techは、市民の悩みや課題を解決するための草の根的な取り組みを中心に広がりを見せています。

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震後、政府や自治体は市民へ迅速に情報提供をしようと努力したものの、必要な情報が散在していたり、すぐに提供できたりする状況ではありませんでした。

そんな中、民間企業が安否確認のためのサイトを構築すると同時に、全国の個人のエンジニア達が救援物資や交通情報、電力使用量など震災関連の情報提供サイトを構築するなど、市民主導で行政の支援が行われました。

日本のCivic Techの団体であるCode for Japan代表の関氏が運用を担った復興支援プラットフォーム「sinsai.info」は、オープンソースのソフトフェアを活用し東北地方太平洋沖地震の4時間後に開設され、SNSで得た情報を地図上に表記するなど、迅速に情報公開に踏み切りました。

こうした活動を受けて、日本においてもCivic Techに注目が集まるようになりました。Code for Japanが支援する「ブリゲート」と呼ばれるCode for X(Xにはそれぞれの地名などが入る)も各地に誕生しさまざまな活動を行っています。

ここからは日本においてどういったCivic Techが生まれ、市民の悩みや課題を解決してきたか、その事例をご紹介します。

5374.jp

日本の数多くあるCode for Xの団体としては一番歴史が古いCode for Kanazawa。

同団体がある金沢市には、ゴミの分別方法が4種類あるため、いつ、どのゴミを出せば良いかわかりづらいという声をもとに、市民のエンジニアが「5374.jp」というゴミ収集日とどのようなゴミが対象か一目でわかるアプリを開発しました。

自治体からもごみ収集日と分類表は案内されていますが、つい忘れてしまったりするものです。このアプリでは居住地を登録しておくことで、ごみ収集日にはPUSH通知が届くなどユーザーファーストな設計が施されています。

こうした対応がされなかったとしても大きくは困らない課題に対しては、政府や自治体の手がなかなか届かないものです。しかし実は誰もが抱える悩みだからこそ、解決できるならば助かるというニーズは多く、「5374.jp」は現在では金沢市のみならず全国80箇所以上で導入されています。

このように地域を越え、市民に共通する「もっとこうだったらいいな」を市民主導で実現していくことで、迅速に市民が欲しい機能を実装したアプリやサイト構築が可能になります。

5374.jpサイト【出典】5374.jpサイトより【URL】http://5374.jp/

5374.jpサイト【出典】5374.jpサイトより【URL】http://5374.jp/

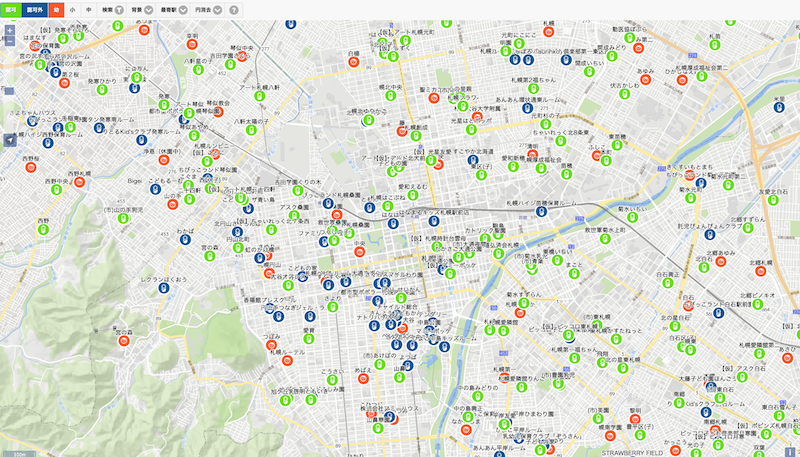

さっぽろ保育園マップ

子育て支援の一つとして2014年に開発されたアプリ「さっぽろ保育園マップ」。

子どもを預ける保育園は厚生労働省、幼稚園は文部科学省と管轄が異なり、情報が散在しているため、子どもが大きくなり、いざ預けようと思って情報を集めようとしても、子育てしながら家庭の事情に合わせて保育園や幼稚園を探すことは容易ではありませんでした。

そこで同様の悩みを抱えるCode for Sapporoのパパママまっぷチームが、保育園や幼稚園の情報を一元化し、マップ上で必要な情報が一目でわかるアプリ「さっぽろ保育園マップ」を開発しました。アイコンをクリックすることで開園時間や空き状況なども確認することができるため、子育ての負担を軽減することができるようになりました。

このように行政のオープンデータを、利用者が活用しやすい形で整理し、提供する活動も出てきています。

さっぽろ保育園マップサイト【出典】さっぽろ保育園マップサイトより【URL】http://papamama.codeforsapporo.org/

さっぽろ保育園マップサイト【出典】さっぽろ保育園マップサイトより【URL】http://papamama.codeforsapporo.org/

行政側からのCivic Tech促進の動きも

ここまでに挙げた事例のような市民側からの自発的なケースのみならず、行政側からCivic Techを促進するケースもあります。滋賀県・大津商工会議所とCode for Shiga/Biwakoの事例では、 びわ湖大花火大会に関連する観光名所や観光案内所、社寺などの情報をオープンデータとして一般公開し、滋賀県のクリエイターにアプリやWebサービスの開発を促す実験を実施しました。

その結果、花火大会のナイトマップや、近隣店舗の閉店時間の情報を提供するアプリ、花火大会では見つかりづらいお手洗いの場所を教えてくれるアプリなど、様々なアプリやWEBサービスが開発されました。

【公開されたオープンデータを活用して作成されたアプリの例】 【出典】大津市ホームページより【URL】http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/tokei/open/civict/1477964401712.html

【出典】大津市ホームページより【URL】http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/tokei/open/civict/1477964401712.html

まとめ

このように様々な取り組みが行われ始めているCivic Techですが、個々の取り組みもさることながら、このような概念が市民の間に広がること自体が大きなポイントです。

ニューヨークで毎年6月に行われているテクノロジーと行政、またそこに関わる市民の在り方について考えるイベント「パーソナル・デモクラシー・フォーラム」設立者のアンドリュー・ルシェー氏による、「考える市民が生まれたことこそ、Civic Techの本質」という言葉にもあるように、ただ政府や自治体任せにするのではなく、市民が自ら考えて行動するようになることこそ、Civic Techの本質といえるでしょう。

Civic Techを代表するCode for Japanがコンセプトとして掲げる「見たい未来は、自分でつくる〜ともに考え、ともにつくろう〜」という言葉の通り、選挙以外でも市民が行政に参画し、自分たち市民が求めるサービスを自らの手で構築することで、より良い社会に一歩一歩近づくでしょう。

そしてそのことは小さな課題解決にとどまらず、政府が掲げる「Society5.0」の実現に向けたスマートシティやMaaSなど、業界を超えた社会課題の解決にも一役買うことになるかもしれません。

Civic Techを推進する上で重要となる地域コミュニティについて、日本での取り組みを紹介した関連記事も公開しています。

関連記事:不動産テックが地域コミュニティの希薄化を救う?テクノロジーを活用した最新の試み