遊休不動産の活用 テレワークの普及やワーケーションの導入の影響に注目

- 全国にある遊休不動産は43万件あり、その多くの活用方法が決まっていない

- テレワークやワーケーションの施設へ用途変更する動きが出てきている

- 官民で連携する動きもある

眠っていた遊休不動産を有効活用する動き

遊休不動産は法人が所有している不動産のうち、活用されていない不動産を指します。国土交通省が2021年3月に発表した「平成30年法人土地・建物基本調査」によると企業が所有している遊休不動産は全国43万件で、その不動産のうち「遊休不動産を転換する予定がある」と回答した企業はわずか0.6%でした。

(出典:国土交通省「平成30年法人土地・建物基本調査」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000058.html)

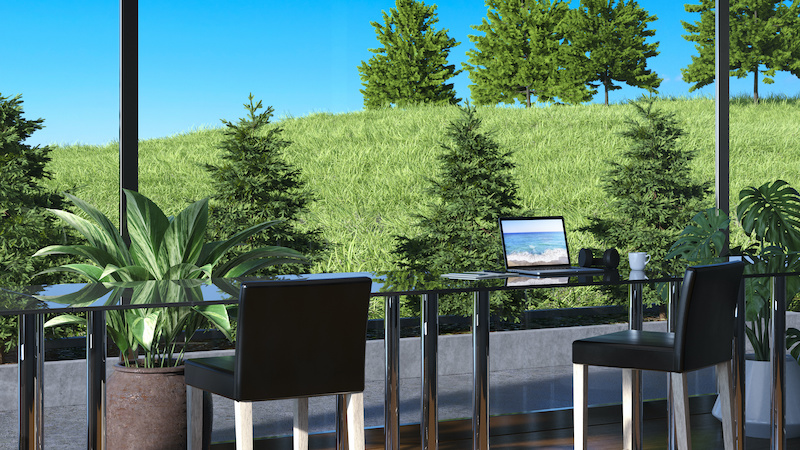

つまり多くの遊休不動産が今後も具体的な活用方法が決まっていないということです。所有しているだけで管理や維持にコストがかかる遊休不動産。これを有効活用するアイデアとして注目されているのがテレワークやワーケーションの施設へと用途変更する動きです。

長引くコロナ禍の影響で、テレワークが普及し、厚生労働省によってワーケーションもテレワークの一形態に位置づけられました。こういった状況も後押しし、遊休不動産として活用されていなかった不動産が新しく用途変更された例をいくつか紹介しましょう。

前橋市が取り組むまちづくり

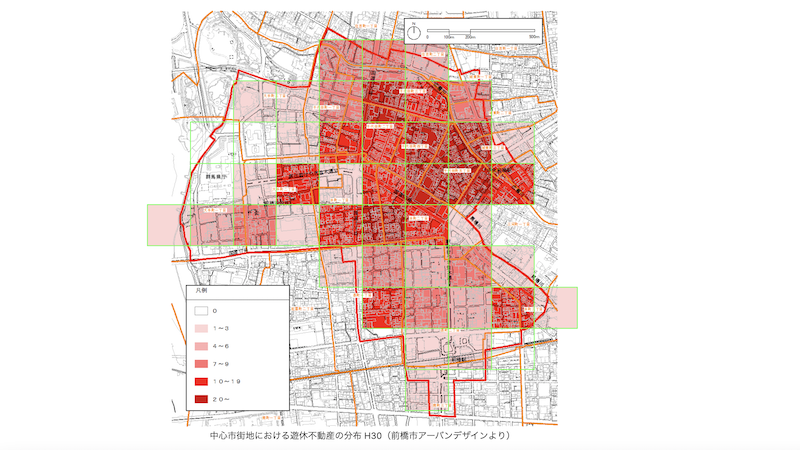

群馬県前橋市が市として取り組んでいるのが「リノベーションまちづくり」です。これは市内の遊休不動産に対し、戦略的に民間事業を起こすというもの。その中で前橋市はサテライトオフィスの誘致にも力を入れています。これは市内にテレワーク用のサテライトオフィス等を設置しようとする市外や県外の事業者に対して、初期費用の一部を補助するというものです。

(出典:前橋市「前橋市が取り組むリノベーションまちづくりについて」https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/1/5/renovationmachidukuri/27951.html)

【出典】前橋市「前橋市が取り組むリノベーションまちづくりについて」中心市街地における遊休不動産の分布

【出典】前橋市「前橋市が取り組むリノベーションまちづくりについて」中心市街地における遊休不動産の分布

【URL】https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/1/5/renovationmachidukuri/27951.html

取り組みの基礎となる遊休不動産の情報収集や発掘は、実際に職員が行っています。地元自治会の協力を得ながら不動産オーナーのもとに出向き、遊休不動産の活用に関してヒアリングを重ねるなど地域に寄り添っている様子がわかります。前橋市は市内の中心部に遊休不動産が多く存在しているといい、それが人口減少や地域コミュニティ機能の低下といった課題を引き起こしていると分析。今ある不動産を積極的に活用することでコストを抑え早いスピードで事業を進められることがポイントです。

共同運営型コミュニティ 「LivingAnywhere Commons」

「LIFULL HOME’S」などを提供している株式会社LIFULLが運営しているのが共同運営型コミュニティ 「LivingAnywhere Commons」。LivingAnywhere Commonsは、自宅やオフィス等、場所に縛られないライフスタイルを実現することを目的とし、会員になることで全国の各地18の拠点を好きな時に利用できるというものです(2021年5月現在)。

【出典】LivingAnywhere Commons

【出典】LivingAnywhere Commons

【URL】https://livinganywherecommons.com/

実際に利用する際はコミュニティメンバーとして登録する必要があり、個人利用であれば月額2.5万円で全国の拠点を使用・宿泊し放題となります。同じように法人利用することも可能なほか、1日〜1週間の短期間利用ができるビジタープランも用意されています。利用の際は支払いまでオンラインで完結するため、必要な時に簡単に空室を探したり予約することが可能です。以前ご紹介した「コリビング」という考え方に近いかもしれません。

LivingAnywhere Commonsの拠点は、すべて全国の遊休施設が活用されています。LIFULLは2017年より人口減少やライフスタイルの変化により拡大している空き家問題を解決するために地方自治体が募集する空き家や空き地と、それらを活用したいと希望するユーザーをマッチングする情報プラットフォーム「LIFULL HOME’S空き家バンク」を運用していることもあり、それを利用しLivingAnywhere Commonsでも全国の遊休不動産に新たな使用用途を見つけていくというわけです。

不動産だけではなく遊休地を有効活用する京急電鉄

京浜急行電鉄株式会社とCarstay株式会社が始めたのが「キャンピングカーで過ごすワーケーションプラン」です。これは机やWi-Fiなどの仕事や就寝機能を備えた車と車中泊スポットがあるホテルの温泉や食堂などの割引を組み合わせたキャンペーン。施設には「建物を建てることはできないけどあいているスペース」がいくつかあります。その部分を利活用しようという試みです。つまり、遊休地の活用です。ネット環境や机も備えたワーケーションに適した車両が提供され、1泊1万円から利用することができます。

京急電鉄はほかにもキャンピングカー内でテレワークを行える「モバイル・オフィス」というプロジェクトを試験的に行うなど遊休地の有効活用に力を入れています。

参考:京急電鉄とCarstayによるプロジェクトページhttps://mobileoffice.carstay.jp/workation

遊休不動産の活用に注目

自治体が中心になって行っている前橋市、企業が今までの知見を元に遊休不動産の新しい運用を行っているLivingAnywhere Commons、そして不動産ではなく遊休地でも同じような用途変更の動きを見ることができる京急電鉄の活動。これらの事例から、今まで活用されていなかった遊休不動産に注目が集まっていることがわかります。

それぞれの立場だけで解決するのではなく、各ステークホルダーが連携し合う動きも見ることができます。株式会社パソナグループが旗を振り、地方自治体や民間企業など31団体が参画しているのが「ハイブリッドワークライフ協会」。リモートワークやワーケーションの環境整備を通じて都市部の企業や人材を地方に誘致する活動を行っています。働き方に多様性が生まれたことで、今までコストがかかるだけで利用されていなかった不動産や土地を新しく活用しようという動きは今後も増えていきそうです。