賃貸管理で資格は必要?取っておきたい5つの資格とは

- 賃貸管理業界では新興サービスの台頭などの課題がある。対策として担当者がリスキリング・資格取得をすることで企業価値を高めることができる

- 宅建士・賃貸不動産経営管理士など不動産系資格の他に、FP(ファイナンシャルプランナー)やITパスポートも役立つ可能性がある

- 需要が高まる不動産テック・DXの勉強も視野に入れる

賃貸管理に資格は不要だが・・・オーナーの高齢化・新興サービスの台頭が課題に

賃貸管理を委託するオーナーは年々増加しています。一方で、不動産賃貸にはオーナーの高齢化や新興サービスの台頭といった課題があります。

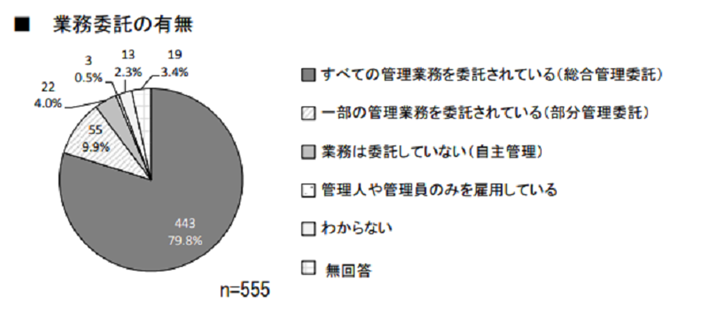

東京都台東区が2018年に実施した区内のマンションの状況・管理に関する調査では、部分委託を含めて、管理会社へ管理を委託するオーナーはおよそ9割に上ります。

【画像出典】台東区役所「2018年度 台東区マンション実態調査報告書」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/sumai/bunjo/manshonjittaichousa.files/chousa_chapter3_2.pdf

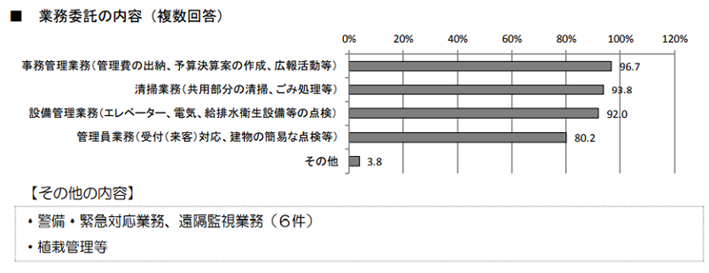

委託内容は「事務管理業務(管理費の出納、予算決算案の作成、広報活動等)」が 96.7%、「清掃業務(共用部分の清掃、ごみ処理等)」が 93.8%、「設備管理業務(エレベーター、電気、給排水衛生設備等の点検)」が 92.0%です。

国土交通省の「民間賃貸住宅に関する市場環境実態調査」でも全て自主管理しているオーナーは9.2%で、管理を委託するオーナーは90%超です。

管理を委託するオーナーは年々増加しています。

一方で同調査では、民間賃貸住宅の8割以上は個人経営で、オーナーの6割は60歳以上であることが指摘されています。

オーナーの高齢化という課題に加え、管理業界では不動産テックを駆使した新興サービスが台頭しています。

Rsmile株式会社が提供する「COSOJI」は、不動産の管理業務を委託したい人と地域の作業者や工務店をマッチングさせるプラットフォームを提供しています。

スマホやPCで、事務局の審査(本人確認・反社チェック・面談など)を通過した地域クルーへ掃除や設備点検・原状回復・ルームクリーニングなどを直接依頼することが可能です。

掃き拭き掃除は2,500円から、共用部・排水管の高圧洗浄は12,000円からなど低コストで依頼ができます。

2021年11月時点で管理会社を含む法人とCOSOJIの契約実績は280社ですので「『COSOJI』と契約している」という管理会社も多いでしょう。

「COSOJI」は年々実績を伸ばしており、個人のオーナーとも2,000名との取引実績があります。オーナーにとっては低コストで管理を委託できるサービスですが、管理会社にとってはライバルとなってしまいます。

▶関連記事:草むしりから空き家の維持まで、不動産の軽作業をデジタルで改革する「COSOJI」代表インタビュー

社員のリスキリング・資格取得で価値向上を

上記のような課題への対応として、管理会社にはリスキリングや宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・不動産キャリアパーソンなどの資格取得で社員のスキルを向上し価値を高めるという対策があります。

年上のオーナーにとって、宅建士・賃貸不動産経営管理士のような不動産系の国家資格を持つ担当者は知識が豊富で頼りになる印象を与えるでしょう。

加えて相手のライフプラン・マネープランを見据えた提案が出来るFP(ファイナンシャルプランナー)、ITリテラシー・経営に関する知識を習得できるITパスポートも役立つ可能性があります。

取っておきたい不動産・賃貸管理に関連する資格5つ

- 宅地建物取引士

- 賃貸不動産経営管理士

- 不動産キャリアパーソン

- ファイナンシャルプランナー

- ITパスポート

1.宅地建物取引士

「不動産の資格と言えば宅建士」を思い浮かべる方も多いでしょう。

国家資格の宅地建物取引士を取得すると、重要事項の説明、重要事項説明書への記名・契約書などに記名することができるようになります。

社員にとっては、転職時のアピールや給料アップも期待できます。

宅建士は国内に居住する方であれば誰でも受験できますが、登録には実務経験2年以上または指定の講習を受けるなどの要件を満たす必要があります。

2022年の合格率は17%で、合格のために必要な勉強時間の目安は300~400 時間といわれています。

2.賃貸不動産経営管理士

賃貸不動産経営管理士は、2021年から国家資格になりました。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」で、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業務をする上で設置が義務付けられている「業務管理者」の要件となる国家資格です。

一般的には、国家資格になると人気が出競争率が上がる一方で合格率は徐々に低くなる傾向にあります。

賃貸不動産経営管理士も年々申込者数が増加する中で合格率は下がっており、2022年は27.7%でした。必要な勉強時間の目安は200~250時間 ですが、2020年から出題数が増え合格率が下がっているため注意が必要です。

賃貸不動産経営管理士を取りたい人は、早めの資格取得を目指しましょう。

3.不動産キャリアパーソン

不動産キャリアパーソン(R)は公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅連)が実施する民間資格です。不動産取引における実務の知識に加え、社会人としてのマナーや倫理を習得できます。宅建士は法律・税制面や売買契約に関する知識が問われますが、契約・賃貸管理に関しての知識が習得できる点が特徴です。

合格率は公表されていませんが、全宅連のホームページでは全40問のうち7割以上の正答で合格と記載されています。

4.ファイナンシャルプランナー

FP(ファイナンシャル・プランナー)は、国家資格の「FP技能検定(1級・2級・3級)と民間資格の「AFP(R)・CFP(R)」があります。

日本FP協会のホームページには「家計に関わる金融・税制・不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を備え、一人ひとりの将来の夢がかなうように一緒に考え、サポートする専門家」と書かれています。

FP技能検定では、金融資産運用、不動産、ライフプランニングと資金計画、リスク管理、タックスプランニング、相続・事業承継の6科目を学習します。

一般社団法人金融財政事情研究会(通称:きんざい)と日本FP協会が実施しており、きんざいの試験は主に金融機関に勤務する人向けです。

学科試験と実技試験に合格すると合格証書が発行され、等級ごとに「ファイナンシャル・プランニング技能士」と名乗ることが可能です。

1級は3~10%前後、2級は30~40%前後、3級は70~80%前後の合格率です。

筆者は2級FP技能士を保有していますが、不動産に関しては法律や税金に加え住宅ローンについても学びます。

生涯のライフプランとマネープランにおける不動産の位置づけや金融資産運用の科目でREIT(不動産投資信託)・不動産投資についても学習し金融分野における不動産の位置づけが把握できます。

俯瞰的に不動産やお金について学ぶことができ、保険や相続などプライベートでも勉強になる部分が多いです。まずは合格率の高い3級から勉強してみてはいかがでしょうか。

5. ITパスポート

ITパスポートは2009年にスタートした「情報処理の促進に関する法律」に基づく国家試験です。AI・ビッグデータ・IoTなど新しい技術を含めたITを正しく理解し、業務に効果的にITを利活用できる知識を身につけられます。

近年では年間20万人が受験し、合格率は50%前後です。

遠州鉄道グループでは現場のIT管理者になる要件にITパスポートへの合格があり、他にも多くの企業で資格取得が奨励されています。

大同生命保険株式会社は、社内のDX推進に向けて全社員のITリテラシー向上としてITパスポート合格を全社員に義務化しています。

不動産業界も不動産IDの導入や電子契約の解禁など不動産DXが推進される中で、社員のITリテラシー向上が求められるでしょう。

不動産テック・DXの勉強も必要になる時代が

近年不動産業界では、電子契約の解禁・不動産IDの導入など不動産テックやDX化が推進されています。

さらにコロナ禍にオンライン内見が普及したことで「IT系の知識が必要かな?」と感じる方も多いのではないでしょうか。

今後AI査定やオンライン内見・スマートロックなど不動産テックが一般的に用いられると不動産テック・DXに関する知識も必要となります。

今から不動産テックやDXの勉強を進めていくことで、この先競合他社と差を付けられる時代がやってくるかもしれません。

執筆者/田中あさみ FPライター。大学在学中に2級FP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターに。CFP(R)相続・事業承継科目合格。全科目合格に向けて勉強中。

金融・フィンテック・不動産・相続などの記事を多数執筆。

ブログ:https://asa123001.hatenablog.com/

Twitter:https://twitter.com/writertanaka19