草むしりから空き家の維持まで、不動産の軽作業をデジタルで改革する「COSOJI」代表インタビュー

- 2020年12月にスタートし、すでに働き手が500名(2021年1月時点)のCOSOJI

- 草むしりなどの不動産の軽作業をDXで可視化、効率化させている

- ジモティーなどからも出資を受け、空き家問題などの解決にも乗り出している

- 代表取締役の富治林希宇氏にはじめたきっかけと今後の展望について伺った

不動産の軽作業と地域住民の隙間時間をつなぐサービス「COSOJI(こそーじ)」は、2020年にビジネスコンテストで優勝し、複数から出資を受け同年12月にスタート。2021年1月18日には全国の空き家約846万戸の課題解決に向けて、全国古民家再生協会と戦略的提携パートナーとして包括的提携契約を締結。加速度的に成長する同サービスを提供するのがRsmile株式会社です。今回はその代表取締役・富治林希宇氏に日本が抱える不動産業界の軽作業における課題と、COSOJIのビジネスについて話を聞きました。聞き手はデジタルマーケティング・ビジネス支援の株式会社エヌプラス代表であり、DXやスマートシティなどのコラムも執筆、不動産テックに詳しい中村祐介。

不動産管理における軽作業をその地域に住むワーカーとマッチングするCOSOJI

中村祐介(以下、中村):富治林さんとは、前職のクラウドリアルティでお会いしたのが最初ですよね。今回、Rsmileを創業し、COSOJIをはじめたきっかけから教えてもらえますか。

富治林希宇氏(以下、富治林氏):元々不動産に興味があり大学(建築学科)卒業後に不動産の運営・管理を行う会社に就職したんです。数年勤務した後、不動産事業全体をさらに深く知りたいと思い、不動産を投資対象として扱う投資銀行に転職しました。「不動産を現場で管理する」立場から、「不動産を所有する」立場、いわゆる下流から上流事業まで一通り経験できて不動産事業の中に「不」の部分が沢山残っていることに気がついたんです。

中村:不要の「不」ですか?

富治林氏:不透明の「不」とかもですね。不要で不透明、そして非効率な商慣習が脈々と引き継がれ、利用者にとって不利益となる部分が多く残ってしまっているなと感じています。これは誰が悪いというわけではなく、業界の商慣習の問題で、これを少しでも改善できると日本の不動産業はもっと面白くなると思っています。そのために設立したのがRsmile株式会社であり、COSOJIです。

左が富治林氏。コロナ禍の中、取材はオンラインで行った。

中村:COSOJIは不動産管理における軽作業を、その地域に住むワーカーとマッチングするサービスですが、具体的にどのような仕組みになっているのですか?

富治林氏:まず、不動産管理の中で「軽作業」というものがどういった内容なのかイメージがつかないという人も多いと思います。これにはっきりとした定義はありませんが、共有エリアの清掃や敷地内の草むしり、物件の目視点検、廃棄物処理などが当たります。建物のオーナーからすると、所有し運営する際に出てくるちょっとした困ったことというイメージです。

中村:マンションの管理人さんが対応するような作業でしょうか?

富治林氏:そうですね。ただ管理人さんのいる物件、実は少ないんです。そのため、こうした軽作業は普段、オーナーが自分で対応していたり、投資用の物件の場合は管理会社が対応したりしています。

中村:投資用の物件だったりすると、オーナーと物件が物理的に離れていることもありますよね。そうなると、オーナーが実際に現地に行き対応するのは確かに難しい。

富治林氏:COSOJIを利用すれば、物件周辺で作業可能なワーカーたちとマッチングできます。30分や1時間といった短時間のみの仕事、さらに月1、2回の清掃作業や突発的な対応などスケジュールの調整が困難なケースが多いので、ここをマッチングさせることはオーナーにとっては大きなメリットにつながります。一方、ワーカーの登録もサービス開始前から始めていましたが、隙間時間や自宅の近くで働きたいというニーズを持った人が多くいることを実感しました。

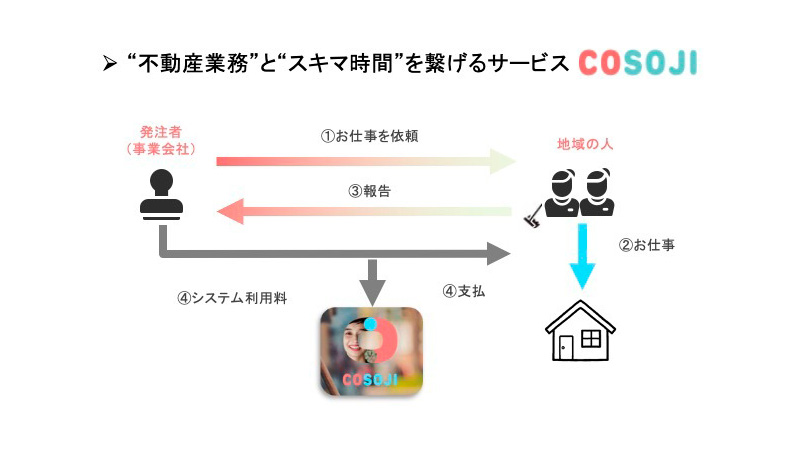

COSOJIのビジネススキーム

COSOJIのビジネススキーム

中村:オーナーとワーカーどちらのニーズにも応えられるということですね。

富治林氏:そうです。また、僕らの目的は作業をマッチングするということだけではありません。僕たちは未来につながる町づくりをするというビジョンをもってサービスを展開しています。

中村:未来につながる町づくりとは具体的にはどういうイメージですか?

富治林氏:空き家問題であるとか、宿泊施設であるとか、シェアサイクルなどのサービスなどの軽作業を地元の人たちが対応することで、無理のない運営が可能となり、持続性が高まるのではないかと考えています。

中村:仕事の地産地消化、ローカル化ですね。地元の人と、そのエリアの事業者で仕事の受発注ができる新たな市場が生まれると、そこにお金が落ちていきますね。実際にサービスを開始して、ワーカーさんは物件の近くにお住まいの方が多いんですか?

富治林氏:はい。地域の人を中心に作業の発注をするというのがCOSOJIの大きな特徴です。例えば震災時など、管理会社が対応することができないというケースも考えられますよね。そんな時にもCOSOJIを使うことで地域の人々が物件を通じて繋がれるようになればいいなと考えています。

中村:近くであれば作業の受注における心理的負担は低いですね。ちょっとした時間に散歩のように出かけられる。実際に今回、ワーカーのNさんに話を聞いたところ、普段とは違う職場、違う働き方で気分転換になるという話も出ました(後述)。働き場を提供することで、こういったお金だけではない満足度も生まれそうです。

不動産軽作業をサービス通じて「見える化」していく

中村:不動産業界は情報格差も大きく、オーナーにとっては軽作業などとってみても、本来のコスト感がわからないということもよくありますよね。

富治林氏:おっしゃる通りです。COSOJIは電球交換であれば1,500円など作業に対してあらかじめ金額をオープンにしていることからもオーナー、ワーカー共に明確な条件のもとマッチングを行えます。今まで見えづらかった不動産業界の仕組みやお金の流れを明確にしているということですね。僕たちはCOSOJIを通じて不動産業務を再定義し、関わる人すべての持続可能でハッピーな経営や生活を目指しています。

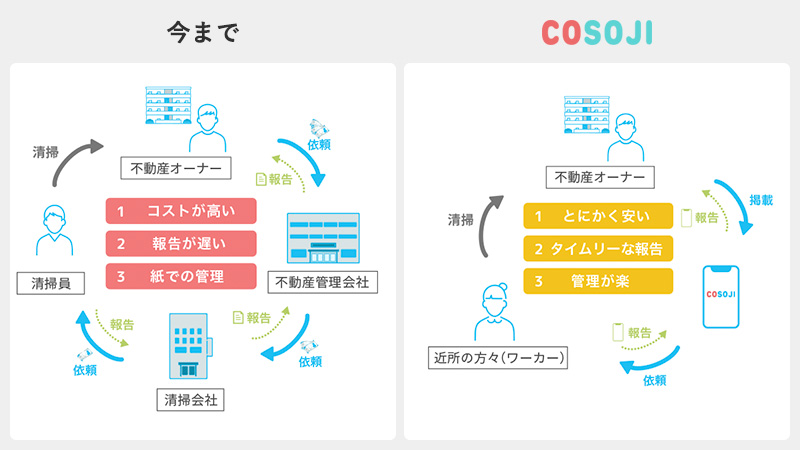

これまでと異なるCOSOJIの仕組み。【出展】https://cosoji.jp/owner/

これまでと異なるCOSOJIの仕組み。【出展】https://cosoji.jp/owner/

中村:可視化することでハレーションが起きたりすることは考えられますか?

富治林氏:ハレーションを起こしたいとは考えておらず、オーナーにとっても管理会社さんにとっても選択肢の一つとしてCOSOJIを見てもらえたらと思っています。管理会社としては、オーナーに提案してもらったり、管理会社自身がCOSOJIを利用したりしてもらうのもいいと思っています。作業に伴う金額がオープンなCOSOJIですが、こういった部分の見える化は一般的にも業界的にも今後は進んでいくと考えています。例えば、インスタグラムで気に入った内装を見つけ、そこから工事を発注したり……。ここに金額が掲載されていれば、誰にとっても「この内装はいくら」と見えてしまいますよね。そういう風にいろいろなものが可視化される流れになってきていると思います。

中村:可視化されることで、ユーザーにとってはわかりやすく、事業者にとっても競争原理が働き質の向上にもつながると思います。日本だけでなく海外も同じような動きがあるのでしょうか。

富治林氏:海外は可視化されていることも多いです。日本の不動産業界はまだまだFAXが必要など、IT部分がとても弱い。アジアを含めた海外と比べても圧倒的に日本は遅れていると感じます。

中村:サービス開始前に、ビジネスコンテストで優勝したり、実証実験をしたりしていましたね。

富治林氏:はい。サービスのリリース前に約150社から投票される「Global Geek Audition」で優勝しました。これは「G's ACADEMY」という学校が主催のテクノロジーを駆使したサービスや制作物を発表する大会です。不動産業界にはITが必要だと感じていたので、まずはここで学ぼうと入学しました。実際に優勝して資金調達ができたほか、仲間集めやITエンジニアリングの知見を増やすこともできたのでいい経験だったと思っています。

中村:この時にはすでに事業として運営することは決めていたんですよね?

富治林氏:はい。実証実験を繰り返しながら2020年5月にRsmile株式会社を設立しました。社名の由来は笑顔が持続的に続くように、スマイル(Smile)のルーツ(Roots)というところからきています。

思いに共感してもらい投資を集め、軽作業のサービスを拡充していく

COSOJIのWebサイト【出展】https://cosoji.jp/owner/

中村:ほかにも「ジモティー」や「F Ventures」からも投資を受けました。

富治林氏:実は少し時間が戻ってしまいますが、本当にご縁としか言えないような出来事があったんです。2019年の年末にマレーシアに行った際に出会った方が、帰国後僕の思いを知って紹介してくれたのがジモティーでした。ジモティーは地元の生活課題から生まれた売買を行うプラットフォームで、僕らと思いが近いんですよね。話をさせてもらうと、不動産業界にも興味があったということがわかったので、COSOJIにも興味を持ってもらえました。

中村:「F Ventures」は福岡発のベンチャーキャピタルです。

富治林氏:この「F Ventures」も地域に根差したベンチャーキャピタルです。代表の両角将太さんはCOSOJIのビジョンを高く評価してくださいました。事業内容ももちろん見ていただけていますが、それよりも僕らの思いに共感してもらえたのだと思っています。

中村:実際にサービスを展開しはじめての手応えはどうでしょうか。

富治林氏:2020年11月にプレスリリースを打ち情報解禁した後、サービス自体は12月にスタートしました。現在働き手は500名程度が登録してくれています(2021年1月現在)。当初は首都圏と関西をターゲットにしていましたが、実際にスタートすると多くの登録者が地方の人だったのが意外でしたね。働きたいというニーズを見ながらエリア展開をしていきたいと思っています。

中村:では今後はエリアの拡大に力を入れていくと思いますが、ほかに展開や野望はありますか?

富治林氏:エリアの拡大だけでなく、軽作業として取り扱うサービスの拡充、そして対象不動産の幅も広げたいと思っています。最近発表しましたが一般社団法人全国古民家再生協会と提携し、全国の空き家の取り扱いも今年の春頃から行います。空き家の維持を地域で行っていくことで、町の治安維持にも繋がっていくので、僕らが目指している持続可能な町づくりの実現にもより近づいていけるのではないかと思っています。

中村:空き家問題は日本の大きな課題の一つで、それを地元のワーカーの力を借りて維持を促すのはすばらしいですね。軽作業と一言でいっても、さまざまな可能性がありそうです。ありがとうございました。

COSOJIを利用するワーカーとオーナーにも話を聞いてみた。●ワーカーのNさん(30代女性) 「当時の募集では隙間時間でマンションやアパートの共有部分の清掃をするという、作業内容や時給などがはっきりと提示されていたので応募しやすいなと感じました。6カ月前から1件、そして2カ月前から新たに1件と今は2つの物件を担当していますが、どちらも勤務地が自宅から近いのも決め手でした。 同じ物件を継続して担当しているので、徐々に地域の人たちと交流できるようになったのがうれしいですね。町の人たちの顔もわかるようになったので、作業中に声をかけてもらうこともあります。夏は雑草も多かったので、物件の入居者のかたたちに除草剤を撒きたいという相談をしたこともあるんですが、そういったコミュニケーションを取ることができるのもやりがいを感じますね。もちろん、収入にもなっていますが、それよりも清掃作業そのものが気分転換になったり、地域の方とコミュニケーションをとったりすることで楽しさややりがいを感じる方が私にとってはCOSOJIのワーカーとして働くことの大きなメリットです。 今後は新しく物件を増やすというよりは、既存の物件をより丁寧に対応し、地域の環境を改善していきたいですね。最初は放置自転車やタバコのポイ捨ても気になっていましたが、私が清掃で入っていることで物件の環境も徐々によくなっていくというのが目に見えるのもうれしいです」。 ●オーナーのHさん(30代男性) 「もともと将来はサラリーマンをやめて事業を立ち上げたいなと思っていたのがきっかけです。『相場よりは安い値段で買う』ということをモットーに現在では自分が生まれ育った町を含めて6つの不動産を持っています。 実際に不動産を所有し、管理していくと思ったより細かなコストがかかるなと思った時にCOSOJI導入を決めました。清掃費用や修繕費などのコストの部分を減らしたいと思ったんです。家賃を上げるためには設備投資などが必要なのでオーナーにとっては家賃を数千円あげるより、コストを数千円下げるほうが簡単です。 この細かなコストを見ていった際、管理会社経由で清掃依頼を行う時とCOSOJIを利用する時とでは5倍程度の差があることがわかり、利用を決めました。実際に利用してみると丁寧な報告をもらえるのが一番の驚きでしたね。今まで利用していた委託先はA4の紙がぺらっと届いて『異常なし』と書いてあるだけだったのですが、COSOJIのワーカーさんからは清掃前後の写真だけでなく『今週はこのドアに汚れがついていました』などと言った細かなコメントも報告してもらえるんです。もしかしたらオーナーよりもしっかりと物件を見てくれているかもしれません(笑)。 不動産というのは先に売り上げが見えているので、上積みのない業種です。オーナーとしてはどうしてもできるだけ管理費などのコストを抑えたいという考えになるのでそれだけでもCOSOJIはありがたいサービスですが、その地域に住むワーカーさんが大切に物件に向き合ってくれているというのもうれしいですよね」。 |