2025年までに新築住宅・増改築の省エネ基準適合が義務化。不動産業界への影響とは

- 2022年6月の法改正で全ての新築住宅に省エネ基準への適合が義務化、2025年までに施行予定

- 増改築は増改築を行う部分に省エネ基準適合を義務化

- 既存住宅に対する省エネ改修に対して、住宅金融支援機構による低利融資制度が創設される

- 省エネ法改正でスマートハウス・スマートシティが加速する可能性も

省エネ法改正のポイント4つ

2022年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(省エネ法)等の一部を改正する法律」が公布されました。

2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること)、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向けた施策の一環です。

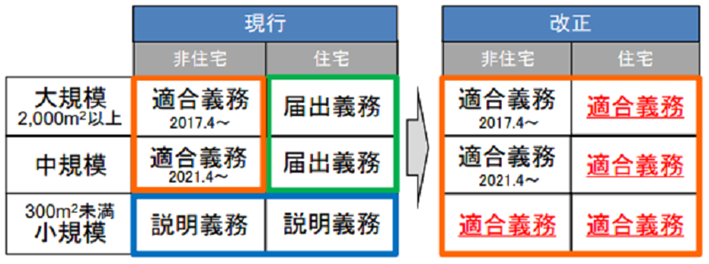

現行の省エネ法では、2,000㎡以上の大規模施設・中規模施設の非住宅(商業施設など)に対しては適合義務があり住宅に関しては「届出義務」に留まっていました。

届出義務は、新築時に省エネ計画の届出義務を課し基準に適合しない場合には所管行政庁が必要に応じて指示などを行うものです。

※中規模は300㎡以上2000㎡未満

【画像出典】国土交通省 住宅局「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」よりスクリーンキャプチャにて作成

【URL】https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001487213.pdf

300㎡未満の小規模建築物に関しては設計する際、建築士は省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し省エネに関わる評価の結果などを説明することが義務付けられています。(説明義務)

改正後には全ての新築の建築物に適合義務が課されます。

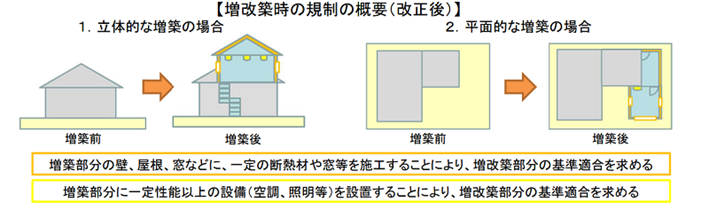

増改築を行う場合には、「増改築を行う部分」に省エネ基準への適合義務が生じます。

【画像出典】国土交通省 住宅局「脱炭素社会の実現に資するための建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について」よりスクリーンキャプチャにて作成

【URL】https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001572929.pdf

中小工務店や審査側の体制整備などに配慮し、準備期間を設け2025年度までに施行する予定です。

加えて、トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の対象となる住宅を拡充し販売・賃貸の広告などに省エネ性能の表示が推進されます。

さらに既存住宅に対する省エネ基準適合への改修に対して、住宅金融支援機構による低利融資制度が創設されることになりました。

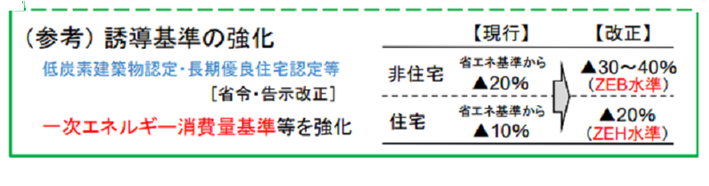

誘導基準の強化を通じ、ZEH・ZEB水準への誘導推進も行われます。

【画像出典】国土交通省 住宅局「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」よりスクリーンキャプチャにて作成

【URL】https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001487213.pdf

今回の改正の主なポイントは以下の4つです。

1. 全ての新築の建築物に省エネ基準の適合を義務化(2025年度までに施行予定)

2. 増改築の場合には「増改築を行う部分」に省エネ基準適合が義務化

3. 賃貸・販売などの住宅の広告に省エネ性能を表示することが推進される

4. 既存住宅に対する省エネ改修に対して、住宅金融支援機構による低利融資制度が創設

省エネ基準とは?等級4からZEH・ZEB基準に

そもそも省エネ基準とは何を指すのでしょうか?

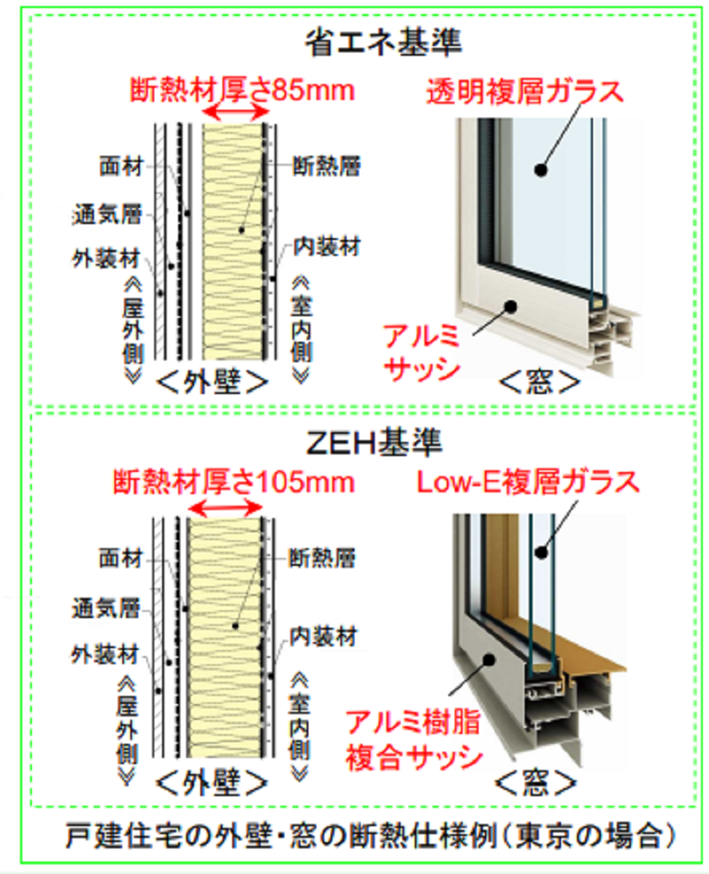

住宅の省エネルギー性能の評価については、①住宅の窓や外壁など「外皮性能」を評価する基準 ②設備機器など一次エネルギー消費量を評価する基準 の2つがあります。

外皮性能は、住まいの熱を快適な温度にコントロールするための屋根・外壁・窓などの断熱の性能に関する基準です。

一次エネルギー消費量基準は暖冷房・換気・給湯・照明など住宅で使うエネルギー消費量に関する基準となります。住宅設備を効率の良いエアコンや給湯器・LED照明に切り替え、エネルギー消費量をおさえます。

今回の改正では「平成28(2016)年基準」の「等級4」を適合義務としており、一定の外皮性能・一次エネルギー消費量の評価基準をクリアした建築物でなくてはいけません。

今回は等級4が義務化ではありますが、国土交通省の資料では「等級5」の「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)水準へ誘導を推進」との記載があります。

ZEHとは 室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現し、再生可能エネルギーを導入することにより一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅です。ZEBは ZEHと同様の建物を意味します。

ZEH・ZEB水準では、例えば東京都の戸建住宅の外壁・窓の断熱仕様例は以下のような仕様となります。

【画像出典】国土交通省「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」よりスクリーンキャプチャにて作成

【URL】https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001487589.pdf

2022年10月には「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が改正され、性能向上計画認定を受けることができる省エネ性能の水準がZEH・ZEB水準を求められるようになりました。

認定要件の1つに太陽光発電装置や風力・水力・バイオマスなどを利用する発電設備など再生可能エネルギー利用設備の設置が加わりました。

低炭素建築物として認定されると住宅金融支援機構のフラット35の融資に有利となる、住宅ローン控除の減税額が引き上げられるなどのメリットがあります。

省エネ基準改正の不動産業界への影響

新築・増改築住宅への省エネ基準適合義務化により、不動産業界にどのような影響があるのでしょうか?

第一にリフォーム・建築コストの増大が挙げられます。

省エネ基準適合住宅は、外皮性能を上げるために断熱材・窓のガラスなどに断熱性の高い材料を使用しなければいけません。

加えて一次エネルギー消費量基準に適合するためには、高性能で熱効率の良い家電・設備を設置する必要があります。

消費者にとっては住宅ローンで有利となるというメリットがありますが、戸建て住宅のコスト増大が予測されます。

賃貸住宅を運営・管理をする業者にとっては、最新の設備に関する勉強や人材が必要となり保守・メンテナンスコストが上がってしまう恐れがあります。

一方で広告に省エネ性能を表示できる、既存住宅に対する省エネ改修に対して、低利融資制度が創設されるといったメリットもあります。

東京都では2025年から太陽光発電装置の設置義務化

SUMAVEでは以前東京都の太陽光発電装置の設置義務化検討のニュースをお伝えしました。

2022年12月の都議会で議決された場合には、2025年4月に施行予定です。

対象は事業者となっており、コストの増大やエリアによって発電量が異なること、太陽光パネル廃棄問題などが指摘されています。

ZEH・ZEB基準(等級5)でも再生可能エネルギーの導入は必須となっていますが、今後カーボンニュートラルやCO2排出削減に向けて再生可能エネルギーは推進されていくことが予測されます。

省エネ法改正でスマートハウス・スマートシティが加速?

ITを用いて家庭の設備・家電をコントロールし、消費エネルギーを最適化する住宅を「スマートハウス」と呼びます。

HEMS(home energy management system)など最新の機器を用いてエネルギーをコントロール、CO2排出削減を目指し太陽光パネルなど再生可能エネルギーで自家発電を行います。資源エネルギー庁は、2030年にHEMS・スマートホームデバイスを利用した家庭部門のエネルギー管理を100%にすることを目標としています。

省エネ法改正により、既存住宅も含めた住宅のスマートハウス化が加速することが予測されます。

省エネ法改正はICT 等の新技術を活用しつつ、都市や地域の抱える諸課題の解決と新たな価値の創出を図る持続可能な都市や地域「スマートシティ」とも関係があります。

内閣府が公表する「スマートシティガイドブック」の「スマートシティに関連する施策・参考資料」の中には、HEMSを始めとしたエネルギー管理システムの導入や5G(第5世代移動通信システム)の推進、都市OSの構築などが盛り込まれて います。

導入される主なサービスの中に 「エネルギー消費量の削減・再生可能エネルギーの普及により、持続可能な社会を目指す」と記載されています。

省エネ法改正と東京都における太陽光発電設置義務化は、12月の都議会で議決された場合に同時期に施行される予定です。

スマートハウス・スマートシティとあわせて今後の動向に注目していきましょう。

執筆者/田中あさみ FPライター。大学在学中に2級FP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターに。金融・フィンテック・不動産・相続などの記事を多数執筆。

ブログ:https://asa123001.hatenablog.com/

Twitter:https://twitter.com/writertanaka19