93%の日本企業はDXに失敗する? 情報収集・成功するための方法とは

- DXの必要性が高まる中、成功した日本企業は全体の約7%という調査結果が

- 失敗の理由はDXの理解不足、社内の連携不足、明確なビジョン・ゴールが無いなど

- コスト面を考慮し、まずは電子契約やIT重説などを「スモールスタート」で

DXと「2025年の崖」とは?なぜDXが必要なのか

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、2004年にスウェーデンの大学教授が「IT(情報技術)の浸透が、人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させる」という意味で使い始めました。

トランスフォーメーションとは、「変化・変形・変容」という意味で、デジタル化によりユーザーの利便性が上がるだけではなく生活を変化させるという点がDXの特徴と言えます。

地方自治体や官公庁ではDXを後押ししており、経済産業省では「中堅・中小企業等のDX促進に向けた検討会」の開催、国土交通省はインフラ分野のDX推進本部を起ち上げ施策を公開、地方自治体ではホームページでDXの教材を公開している所もあります。

DXが推進される背景には第一にアメリカの巨大IT企業「GAFA」の躍進が挙げられます。

GAFAはGoogle Apple Facebook(現在はMetaに社名を変更)Amazonという4つのIT企業の頭文字を取ったもので、AppleのiPhoneやAmazonのオンラインショッピング、GoogleのYoutubeなどにより売り上げを飛躍的に伸ばしました。

同時にユーザーの生活にITは身近な存在となり、多くの人にとってPCやスマートフォンなどの機器は生活に欠かせない存在となりました。

DXが後押しされる第二の理由として、「2025年の崖」があります。

2018年に経済産業省が公表した「DX レポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」によると、DXが実現できない場合、2025年以降に1年で最大12兆円(2018年時点の約3倍)の経済損失が生じる可能性があると記載されています。

また、不動産業界では国土交通省や経済産業省などの政策により業界の方向性や方針が変化することがあり新型コロナ感染症のような世界的なパンデミック・恐慌による影響が計り知れません。

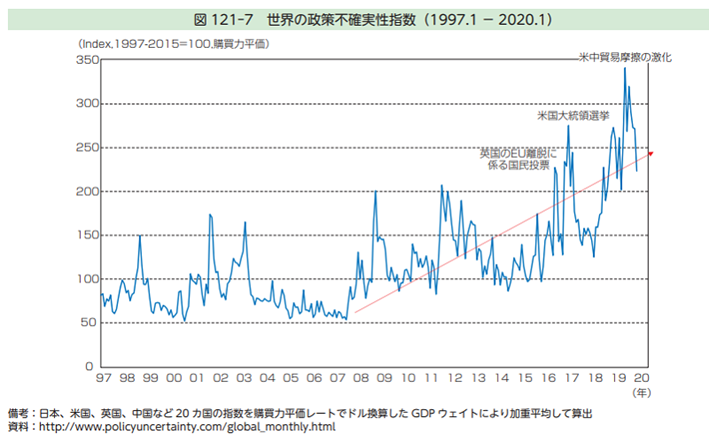

経済産業省・厚生労働省・文部科学省が公表した2020年度版「ものづくり白書」による、「世界の政策不確実性指数」は以下の通りです。

【画像出典】経済産業省「2020年版ものづくり白書」より画面キャプチャにて作成

【URL】 https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2020/honbun_pdf/pdf/honbun_01_01_02.pdf

不確実性が高まる中、日本は少子高齢化により労働人口は年々減少する一方でIT技術は進化しコストが安くなるというデータ もありDXに注目が集まっています。

一方で2020年にコンサルティング企 業が日本企業のDX取り組み実態調査を行ったところ、DXに成功した企業は全体の約7%という結果となりました。

世界で見ると、アメリカのコンサルティング会社「マッキンゼー・アンド・カンパニー」の公表資料で は、DXが成功したケースは16%で文化、人材、組織面が障壁になっていると記載されています。

マッキンゼー企業変革調査 (McKinsey Transformational Change Survey)では、企業の変革全般での成功率が30%程度となっていますのでDXは通常の変革より難しいということになります。

なぜ企業はDXに失敗してしまうのでしょうか?

DXの失敗理由4つ

- 推進メンバーがDXを正確に理解していない

- 明確なビジョンやゴールが無い

- 経営層の準備不足

- コストの問題

1.推進メンバーがDXを正確に理解していない

「日本企業のDX取り組み実態調査」の結果によると、「DXを推進する意思決定者がデジタルに関する知見が無い」ケースが40%を占めています。

経営層がDXを理解しており目標設定をしていても、現場の推進メンバーの理解が足りないと社員にデジタル化の方法や目的が伝わらず失敗してしまいます。

DX成功のために人材を雇っても、日本ではいまだ外部の人材が活躍しにくい という文化の会社も存在します。

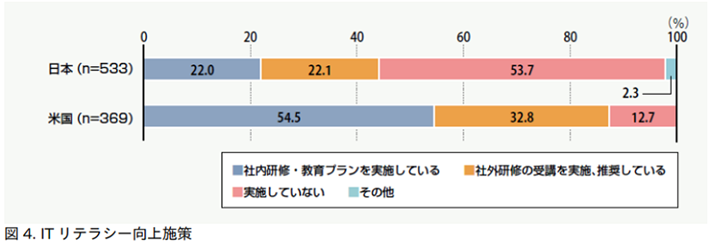

アメリカに比べ、日本ではITリテラシー向上のための社内研修・教育プランの実施率が低いというデータもあります。

【画像出典】独立行政法人情報処理推進機構「DX 白書 2021プレスリリース」より画面キャプチャにて作成

【画像出典】独立行政法人情報処理推進機構「DX 白書 2021プレスリリース」より画面キャプチャにて作成

【URL】 https://www.ipa.go.jp/files/000093723.pdf

DXを成功させるためには、推進メンバーに加え社員全体にDXに関する教育を行い、デジタル化の目的やゴールの共有が必要です。

2.明確なビジョンやゴールが無い

DXは「人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させる」事が目的です。

明確なビジョンやゴールが無いと、デジタル化させることで満足してしまい業績アップに繋がらない、DXに投資した資本を回収できないなど失敗してしまう可能性があります。

企業DXではシステムやツールの導入によって作業が効率性され、社員の業務を削減しITでは代替できない業務に集中させることが可能となります。またユーザーにとってもメリットがあり顧客の増加や需要の拡大が期待できます。

例えば、スマートキーによる内覧の導入によって「内覧の申し込みを〇%増やし、今まで内覧にあてていた業務時間を△%削減、別の部門の業務に注力させる」といった具体的な数字を掲げて目標設定することが重要です。

DXによる企業イメージの変化や、売上アップ、コストの削減など最終的なゴールも設定しておきましょう。

3.経営層の準備不足

経営層がDXに関する知見を十分持っており、明確なゴール・ビジョンを設定した場合でも準備不足により失敗してしまう事があります。

DXを推進する人材がいない、部署間との連携が取れていないなどの理由で失敗してしまうケースがあります。資金を投入し、実行してみたものの現場では「現実的ではない」と計画が頓挫してしまうこともあります。実行に移す前に十分な検証が必要です。

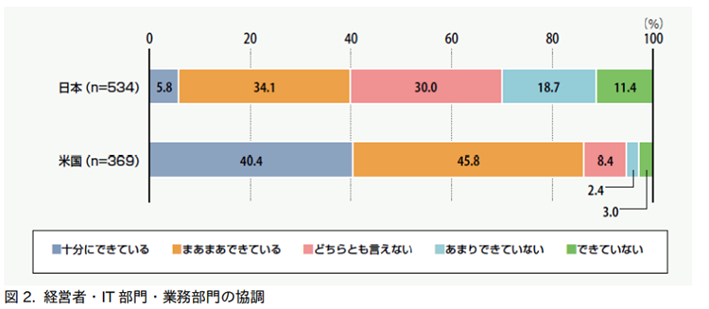

DXにあたって経営者・IT部門・業務部門の協調が「十分にできている」「まあまあできている」と回答した企業の割合も約40%にとどまっています。

【画像出典】独立行政法人情報処理推進機構「DX 白書 2021プレスリリース」より画面キャプチャにて作成

【URL】 https://www.ipa.go.jp/files/000093723.pdf

DXを成功させるためには、経営層が事前に検証を行い現場や組織の風土を把握した上でDXに踏み切ることが重要です。

4.コストの問題

IT機器の購入やクラウドサービスの導入など、DXにはコストがかかりますので中には「費用が確保できずDXは不可能」という会社も多いでしょう。

DXは国・地方自治体が推進していることもあり、補助金・助成金の制度が設けられています。

- IT導入補助金 :2019年度・2021年度補正予算「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」

- 中小企業・小規模事業者を対象としたITツール導入に対する補助金

- ものづくり補助金 :2019~2021年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助事業」

- 各地方自治体の補助金・助成金

- 北九州市 中小企業のDX推進成長支援モデル事業補助金

- 岐阜県 :デジタル・トランスフォーメーション推進補助金

- 鳥取県カスタム型デジタル変革推進補助金

など他にも実施している地方自治体は多数あります。

- 地域新成長産業創出促進事業費補助金 :経済産業省の地域DX促進活動支援事業

上記は一部で、税制面の優遇措置 もあります。

詳しくは経済産業省・中小企業庁が運営する中小企業向け補助金総合支援サイト「ミラサポplus」やエリアの経済産業局のホームページをチェックしてみましょう。

経済産業省 のホームページ内での検索や「地方自治体名+補助金(助成金)」で検索すると制度が見つかる事があります。

補助金・助成金制度によりDXが実行できる可能性があります。ただ、事前に費用対効果がどの位得られるかをシミュレーションした上でDXを検討しましょう。

「不動産テックカオスマップ」で情報収集を

不動産DXと似た言葉として「不動産テック」がありますが、一般社団法人不動産テック協会のホームページでは「不動産テック」=「不動産×IT」と記載されています。

不動産テック協会の目的は「不動産とテクノロジーの融合を促進し、不動産に係る事業並びに不動産業の健全な発展を図り、国民経済と国民生活の向上並びに公共の福祉の増進に寄与すること」です。

DXと同様に最終的には事業者だけではなくユーザー(国民)の生活を豊かにすることが目的ですので、不動産テックと不動産DXに明確な違いはないと言えるでしょう。

DXを検討する際には、同協会が公表する「不動産テックカオスマップ」を参考にするのも良いでしょう。

【イベントレポート】サービス数は前年比127% 不動産テック協会が発表の最新版カオスマップ「成熟期に入り、次のステージへ」

https://www.sumave.com/20210810_21507/

カオスマップは管理業務支援・クラウドファンディング・VR・AR・IOTなどジャンルごとに不動産テック企業・サービスを分類した業界地図 です。

DXを成功させるために

DXを成功させるためには、社内教育によるITリテラシーの向上、具体的なゴールの設定、部門間のスムーズな連携、実行に移す前のシミュレーション・検証などが必要となります。

まずは補助金や助成金について調べ、比較的低額で実現できる電子契約やIT重説などを検討してみましょう。

電子契約・IT重説も最初は一部の物件から始め、需要が見込める場合には拡大していく「スモールスタート」で行う事で大きな失敗を回避できる可能性が高くなります。

執筆者/田中あさみ

FPライター。大学在学中に2級FP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターに。

金融・フィンテック・不動産・相続などの記事を多数執筆。

- ブログ:https://asa123001.hatenablog.com/

- Twitter:https://twitter.com/writertanaka19