【不動産業界基礎用語】“国家戦略特区”ってなに?

- 「国家戦略特区」は、限定された地域や分野において、自治体や事業者が創意工夫を凝らした取り組みを行う上で障害となる既存の規制・制度の緩和や、税制面の優遇を行う規制改革制度のこと。

- 従来の「特区」が自治体・団体の提案を起点とするボトムアップ型の取り組みであったのに対し、国家戦略特区は国が対象区域の選定から主体的に関わることで、スピード感を持った規制緩和を実現できる仕組みである。

- 制度の活用事例には、「特区民泊」をはじめ不動産に関連するものも。各認定地区で実施されている取り組みを知ることで、今後注目の集まるエリアが見えてくるのではないか。

「国家戦略特区」とは

不動産の価値を決める要素は複数ありますが、中でも「今後の発展が見込める立地か」どうかは重要な要素です。今回は、新たなビジネス拠点として発展が見込まれる「国家戦略特区(国家戦略特別区域。以下、国家戦略特区)」を取り上げます。指定区域や他の特区との違い等、基本を押さえておきましょう。

国家戦略特区とは、第二次安倍内閣のもと創設された「“世界で一番ビジネスをしやすい環境”を作ることを目的に、地域や分野を限定することで、大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度(※1)」のことです。

自治体や事業者が創意工夫を生かした取り組みを行う上で障害となってきているにも関わらず、長年改革ができていない「岩盤規制」にメスを入れるため、特例措置の整備や諸制度の改革等を部分的に実施できるよう設けられた仕組みです。2013年度に関連する法律が制定され、2014年5月に最初の区域が指定されました。

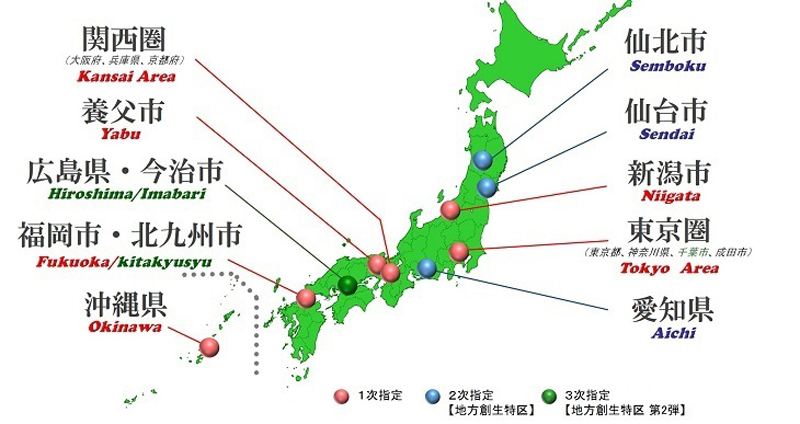

規制改革メニューは都市再生、創業、観光、教育、近未来技術など計11分野で、特区として認定されているのは以下の10区域(2020年9月時点)。300以上の事業が認定されています。

国家戦略特区の指定区域【出典】内閣府「国家戦略特区」ホームページよりより【URL】https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shiteikuiki.html

国家戦略特区の指定区域【出典】内閣府「国家戦略特区」ホームページよりより【URL】https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shiteikuiki.html

指定区域は、国・自治体・民間事業者の3者で構成される「国家戦略特別区域会議」を経て、議長である内閣総理大臣のもと、「国家戦略特別区域諮問会議」で決定されます。

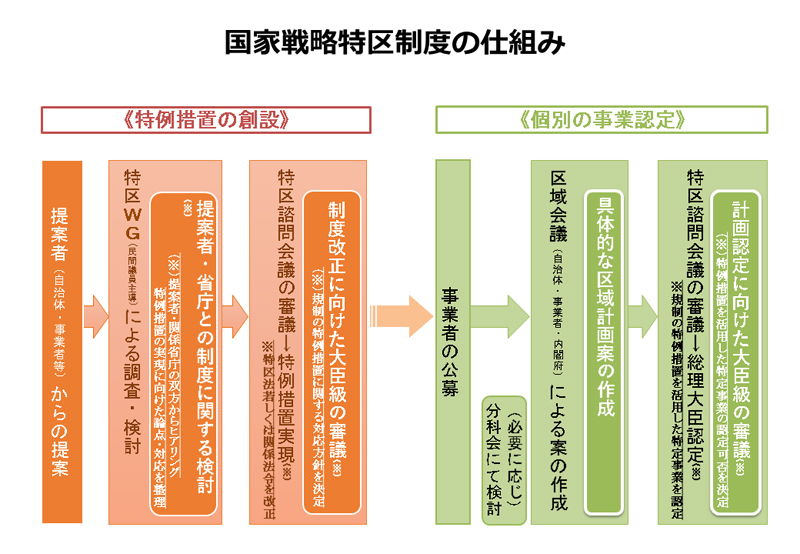

国家戦略特区には、岩盤規制を突破するための「特例措置の創設」と、実現した特例措置を実際に活用する「個別の事業認定」の2つのプロセスがあります。前者は随時募集を受け付けており、誰でも提案を行うことが可能。

特例措置は国家戦略特区のエリア内でのみ活用することができるもので、「個別の事業認定」のプロセスを経ることで、国家戦略特区に指定された自治体が、創設された特例措置を活用し、国際競争力の強化と地域の課題解決につなげていく仕組みです。

国家戦略特区制度の仕組み【出典】内閣府「国家戦略特区」ホームページより【URL】https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kokkasenryakutoc.html

国家戦略特区制度の仕組み【出典】内閣府「国家戦略特区」ホームページより【URL】https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kokkasenryakutoc.html

ここで実現した特例措置は全国で活用できるよう関係省庁と連携し、積極的に全国展開が進められています。これまで国家戦略特区で実現した特例措置は102項目。そのうち「民泊に係る消防用設備等の基準に関する適用除外条件の明確化(※2)」等、36項目が全国展開しています(2020年2月末時点)。

※1 引用:首相官邸ホームページ「国家戦略特区」

※2 概要

・共同住宅の一部を民泊として活用する場合に、消防法施行令第32条に基づく特例を適用して民泊が存しない階における誘導灯の設置を免除できる条件を例示。

・平成17年総務省令第40号の適用を受けて共同住宅用自動火災報知設備などの設備が設置されている共同住宅につき、通常用いられる消防用設備等に切り替えることなく、当該住宅の一部を民泊に活用できる条件を例示。

従来の「特区」との違いは?

単に「特区」と言った場合、色々な種類のものがありますが、それらと国家戦略特区との違いは何なのでしょうか。実はこの違いがポイントです。

これまでの特区は、「自治体・団体側から国に」提案を行うという、ボトムアップ型の取り組みでした。それに対し国家戦略特区は、前述の通り対象区域の選定から国が主体的に関わっていくことにより、スピード感を持って規制緩和を実現できる取り組みとなっています。国・地方自治体・民間事業者が対等な立場で参画し、密接な連携のもとに区域計画を作成していく仕組みであることも特徴の一つですね。

また、特区の中でも全国的に展開されている「特区」は国家戦略特区のほかに2つあります。小泉内閣が行った構造改革の要として2002年に創設された「構造改革特区(構造改革特別区域。以下、構造改革特区)」と、2011年に菅内閣のもと創設された「統合特区(統合特別区域。以下、統合特区)」です。

国家戦略特区は、活用できる地域を厳格に限定することで、国の成長戦略に資する岩盤規制改革に突破口を開くことを目指す制度であるのに対し、構造改革特区は、実情に合わなくなった国の規制について「自治体からの提案を受けて」緩和し、これまで事業化できなかったことを可能にする制度。一旦措置された規制改革事項であれば、全国どの地域でも活用することができます。

統合特区は、実現可能性の高い先駆的取組を行う区域に対し、財政支援も含めた統合的な支援を行う制度です。国家戦略特区と構造改革特区との提案募集を同時に受け付ける等、3つの特区は連携した運用が行われています。

成果事例

では具体的に、国家戦略特区制度はどのように活用されているのでしょうか? いくつか事例を見ていきましょう。

旅館業法の特例

いわゆる「特区民泊」ですね。2013年12月に法が制定され、2016年1月に東京都大田区で初めて取り組みが開始されました。

この特例が認められた特区内では、通常民泊を運営するにあたり守らなくてはいけない「旅館業法」の適用が除外されることになり、フロントの設置義務や住居専用地域では営業できないといった制限から解放されます。

今は少し状況が変わっていますが、元々は主に東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて外国人向け宿泊施設の不足が見込まれる中、空マンション・空き家を宿泊施設として活用するためにはじめられた取り組みです。

制度の施行当初、最低宿泊日数は6泊7日と定められていましたが、海外観光客の宿泊ニーズが急増する中で、自治体の選択肢が広がるよう、2016年10月に政令が改正され、最低宿泊日数は2泊3日からとなりました。

政令や自治体の条例で定められた一定の条件を満たすことで、より多くの宿泊ニーズに対応した新たな宿泊施設を提供できるこの取り組みは大田区に続いて大阪府の一部でスタートした後、大阪市など他地域へと広がっていきました。2020年8月時点で八尾市、寝屋川市、北九州市、新潟市、千葉市でも取り組みが行われており、外国人観光客だけでなくビジネスニーズや空き家問題への対応策としても注目を集めています。

古民家等の歴史的建築物に関する旅館業法の適用除外

こちらも旅館業法に関する規制緩和の取り組みです。背景として、日本の伝統文化や地域の風情を色濃く残す古民家を宿泊施設として活用する動きが活発化していました。一方で、旅館業法により宿泊施設一棟ごとにフロントを設置しなければならないという義務があるため、古民家らしさを生かした宿泊施設を運営することが難しいという状況がありました。

これを受けて、2014年3月より特区内の条例で指定された古民家については、ビデオカメラの設置等一定の要件を満たすことで、古民家各棟へのフロント設置義務を緩和。例えば、城下町全体を一軒の大きなホテルのように運用できるようになったということです。

フロントを集約できるようになったことで、古民家の宿泊施設としての活用が後押しされる結果になりました。観光客の増加や地域活性化の促進に加え、古民家宿泊施設をきっかけに空き家を利用したカフェがオープンするなど、街の雰囲気を維持しつつ、空き家問題の解消につながる成果も得られたそうです。

フロントを集約できるようになったことで、古民家の宿泊施設としての活用が後押しされる結果になりました。観光客の増加や地域活性化の促進に加え、古民家宿泊施設をきっかけに空き家を利用したカフェがオープンするなど、街の雰囲気を維持しつつ、空き家問題の解消につながる成果も得られたそうです。

兵庫県、養父市で活用されたこの取り組みは一定の効果が認められ、2018年6月の旅館業法施行令・施行規則改正の際に全国措置化されました。

ほかにも、オンライン服薬指導や自家用車を使った有償運送サービスなど、国家戦略特区ではさまざまな分野で挑戦的な試みが行われています。同じ特区でも取り組みの数や種類は自治体によって異なります。定期的に最新情報をチェックして、どの地域が今後の「ニューノーマル」を作っていく先進的なエリアなのか、考えるようにしてみると良いかもしれませんね。