不動産業界における不動産テックをアダム・スミスからまなぶ【取材後記】

はじめに

2020年9月8、9日の2日間に、京都流議定書「人類はどのように共存していくのか?」というウェビナーが開催されました。今年で13回目となるイベントです。

画像出典元:https://kyotostyle.jp/kyotoryu/

画像出典元:https://kyotostyle.jp/kyotoryu/

2020年は、人類の共存をテーマに、New Normal(ニューノーマル)時代における、変化との向きあいかたが話しあわれました。ここにスピーカーの一人として登壇したのが、大阪大学の堂目卓生教授(画像下)です。

経済学者である堂目(どうめ)氏は、著書『アダム・スミス』で第30回サントリー学芸賞を受賞。

浅学ですが、誤解を恐れずに極めて平たくいうと、本書は、アダム・スミスの『道徳感情論』を考察し、そのうえで『国富論』を検討しています。本書は、従来と違ったアダム・スミスのイメージ、“見えざる手”の解釈を示していることで有名な一冊です。アダム・スミス研究の第一人者といっても過言ではない堂目氏に司会者は、ウェビナーで次のような質問をしました。

Q:共感資本主義の重要性を先生はおっしゃいました。その前提としてあるのは、“胸中の公平な観察者”みたいなものから生まれる共感であり、それを良心と呼んでもよいのではと。でも、私は思いました。それはどこへ? 私が持っているはずの、「個人的には」という良心は、「組織としては」となり、会社ではまったく機能しない。なぜでしょうか。

これに堂目氏は、「共感による副作用の面が関係しているのではないか」と指摘しました。共感は、諸刃の剣。愛着を感じる範囲や、共有できる何かがあるとされる、家族、自社、地域などは共感による結びつきが強い。アダム・スミスの著作から読み取ることができる文脈では、「結びつきの範囲を広げることができるのは言葉や文化が共有する国まで」だそう。範囲から外れる人は、反感になると。この話を聞いたとき、思考が数日前にさかのぼりました。不動産業界のウェビナーを取材したときのことを思い出したのです。

そのウェビナーは、不動産テック企業と、不動産会社が合同で企画していました。不動産テック企業や不動産会社の人が、数人、登壇していたウェビナーです。そこで、不動産会社の登壇者の一人が、不動産テック“業界”へのお願いとして、「英語を多用しないでほしい」と話していた場面がありました。この場面が、堂目氏の話を聞いたときにフラッシュバックしたのです。いいたいことは、こうです。

不動産テック”業界”の人が使う言葉の多くは、不動産会社の人にとって共有することができない言葉なのではないか。それによる反感が、意図とせず、生まれてしまっていないか。言葉を扱うメディアとして、自分たちはどうか。アフターコロナの不動産業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)では、顧客目線に立つという意識が欠かせません。ユーザーの立場になって不動産取引を提供するという思考です。その重要性を繰り返し、SUMAVE・DX通信では訴えてきました。訴えていながら、自分たちにとっての顧客(読者)ともいえる不動産会社の人たちの立場に、メディアとして、思いをはせることができていただろうか。そう考え、至らなさを痛感しました。

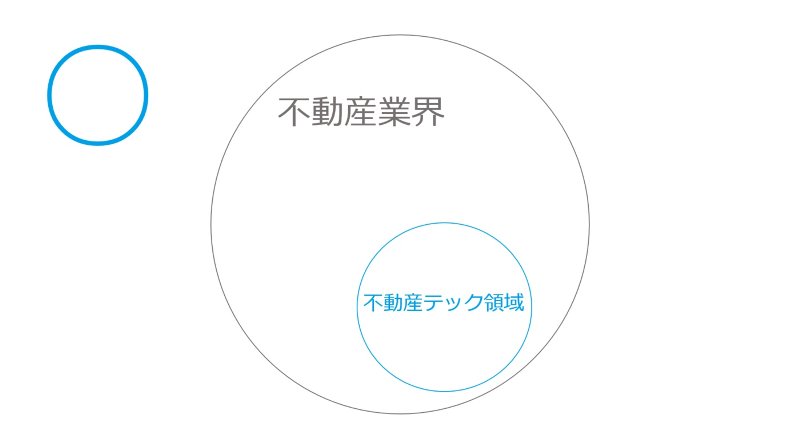

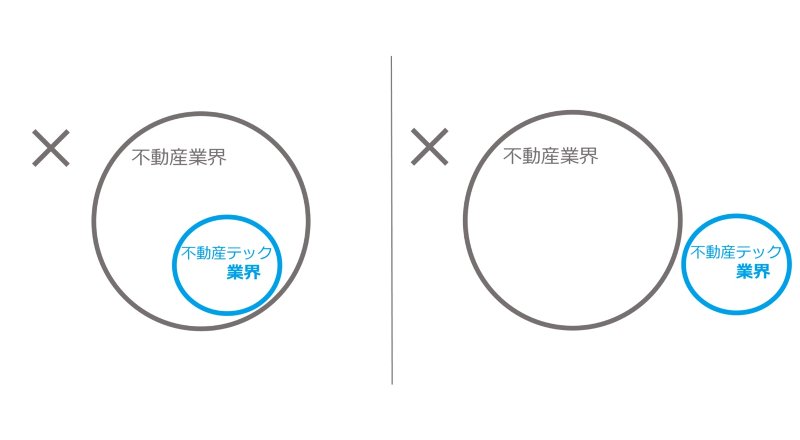

不動産テックは、不動産業界のなかに存在する1つの領域です。

不動産テックは、不動産業界のなかに存在する1つの領域です。

事実はどうあれ、決して、業界、産業、市場として、不動産テック単独で成立するものではないとSUMAVEは考えています。「不動産業界のなかに存在せず、不動産とかかわらずして成り立つものでもない」という認識です。“領域”という表現を大切にしていて、“不動産あってこそのテクノロジー”という謙虚さ、敬意が必要だと考えています。そこには、言葉への配慮も欠かせないのだと感じました。

事実はどうあれ、決して、業界、産業、市場として、不動産テック単独で成立するものではないとSUMAVEは考えています。「不動産業界のなかに存在せず、不動産とかかわらずして成り立つものでもない」という認識です。“領域”という表現を大切にしていて、“不動産あってこそのテクノロジー”という謙虚さ、敬意が必要だと考えています。そこには、言葉への配慮も欠かせないのだと感じました。

画像出典元:https://www.sumave.com/20180926_6566/

画像出典元:https://www.sumave.com/20180926_6566/

不動産業界におけるAI、ビッグデータ解析の第一人者に、日本大学の清水千弘教授(画像上)がいます。以前、不動産テック領域を発展させるためのアドバイスを求めたとき、次のように語ってくれました。

授業では、こんな話をすることがあります。学生に投資の話をするときです。わからないものを人は避けたがります。なぜ、避けるかというと、「わからないもの=リスク→危険」と思ってしまうからです。であるならば、「わからないもの→わかるもの」にすることで、「わかるもの=セーフティ→安全」と認識し、人は避けることがなくなります。つまり、不動産テックを「わかるもの」として、業界や関係者へ伝える(広める)ことができれば、その領域に、かかわろうとする人を増やせるのではないでしょうか。不動産テックをリスクと考える人がいても、理解を促せるかもしれません(清水氏)

その一端を担うために、SUMAVEは不動産テックの情報発信を続けています。不動産テックは、リスクではなくサポートであり、不動産会社の発展に寄与するものです。しかし、私たちの言葉は、「わかるもの」として、届いてほしい人たちの目線に立ったものでは、なかったかもしれません。それでは、相手に共有してもらうことは難しいのではないか。それどころか反感や分断の種をまくようなことに、なっていたのかもしれない。少なくとも、不動産テック専門メディアとして、自分たちが使っている言葉を見直す必要があると、アダム・スミスから学びました。

不動産テックは、不動産会社の人たちに使われることで、その領域が活性化します。

不動産テックは、不動産会社の人たちに使われることで、その領域が活性化します。

その効果によって業界全体の市場規模を大きくする手段が、不動産テックです。この事実や私たちの思いが、多くの不動産会社に届くよう、今後もSUMAVEは試行錯誤していきます。

最後に、お願いです。もし、あなたが、「自分は不動産テックのプレーヤーだ」と感じるなら、不動産テック領域という言葉の存在を意識していただけないでしょうか。その思いが、目の前の相手から共感や理解を得るきっかけになるのではないかと考えています。不動産業界のDXに取り組むとき、最初に変わるべきは私たちの意識なのかもしれません。取材を通じて、そんなことを考える日々です。