アフターデジタル社会のDXポイントは、世界観づくりと具現化

はじめに

いま、さまざまな産業で、デジタルトランスフォーメーション(DX)に熱い視線が注がれています。キーワードは、“アフターデジタル”です。アフターデジタルは、株式会社ビービットの藤井保文氏(画像下)が著書『アフターデジタル』のなかで提唱した言葉。リテールを中心に注目度が高まるトレンドであり、不動産業界においてもOMO(Online Merges with Offline)思考を進める不動産会社が明確に意識しているキーワードでもあります。今回のDX通信では、そのキーワードを取り上げます。

アフターデジタルとは何か。藤井氏が提唱するDXのポイントとは何か。それらを藤井氏が解説した貴重なウェビナーを本記事で紹介します。ぜひ、「自分の会社に置き換えるとどうか」「DXのエッセンスとは何か」を想像しながら本記事を読んでいただけると幸いです。紹介するのは、2020年7月29日、30日に開催された、「Adobe Experience Makers Live」より、基調講演で登壇した藤井氏のプレゼンです。ご覧ください。

アフターデジタル社会とは

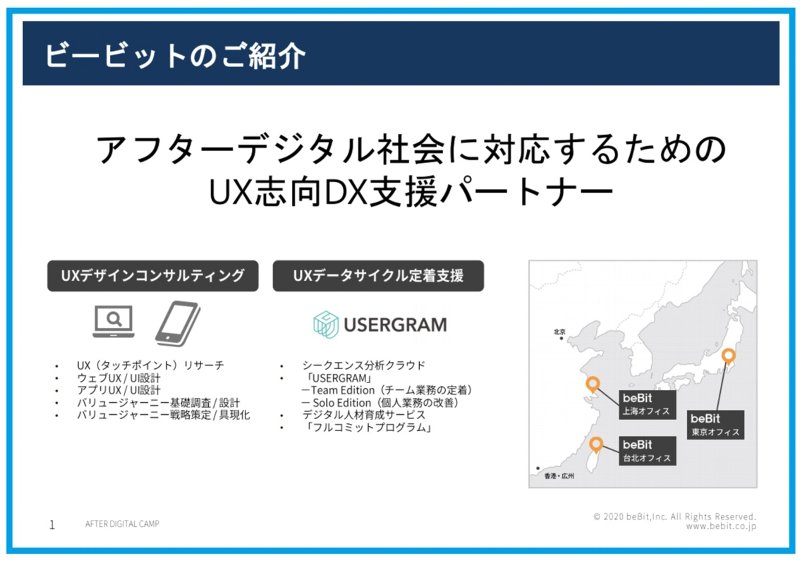

藤井:株式会社ビービットの藤井と申します。本日は、よろしくお願いします。今日は、アフターデジタル、ニューノーマルのその先へ、ということで10分少々、お話しさせていただければと思います。簡単に自己紹介をさせてください。私は株式会社ビービットという会社で働いています。ここは20年にわたりUX(ユーザーエクスペリエンス)に取り組む、“UXの老舗”のような企業です。アフターデジタル社会に対応するためのUX思考や、DX支援パートナー業務などもやっています。オフィスがあるのは、東京、台北、上海の3拠点です。私は、上海オフィスに勤務しながら、上海と台北で事業をしている日系企業様向けのコンサルタント、その責任者もしながら現地のビジネスを支援しています。

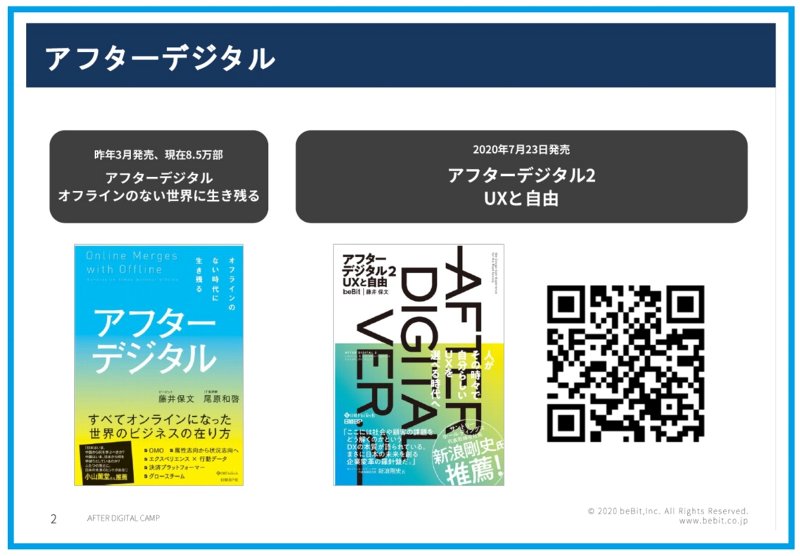

藤井:私は、『アフターデジタル』という書籍を出版させていただきました。去年(2019年)の3月に出して、ありがたいことに8.5万部(2020年7月末時点)という部数を記録しています。その2作目ということで、今月の7月23日に発売させていただいたのが、『アフターデジタル2 UXと自由』です。今日は、2冊の内容が混ざった話になるかと思いますが、ご清聴いただければ幸いです。

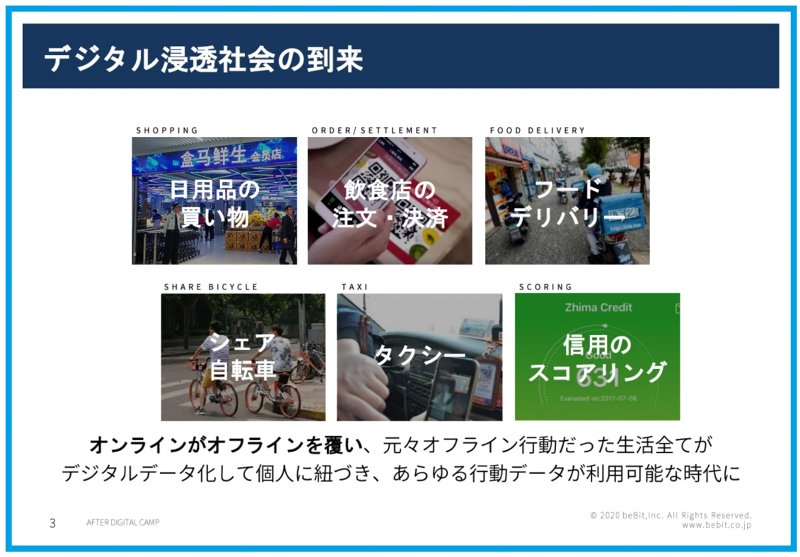

藤井:まずは、アフターデジタルがどういうもので、なぜ、企業は変わっていかないと、いけないのかという話から。前提になるのが、モバイル、IoTセンシングなどの存在です。「それらが出てきたことで、いま、デジタル浸透社会になっている」という前提があります。日用品の買い物、飲食、移動は、いままで、すべてがオフラインの行動でした。これが、次々にオンラインとつながるようになっています。その結果、すべてのオフライン(リアル)行動、生活がデジタル化している状況です。個人のIDと行動がひもづき、膨大な行動データが生まれる時代になっているのだと思います。この状況が加速するいま、苦境に立たされているのは、行動データを利活用できないプレーヤーです。デジタル浸透社会になりつつあることで、「彼らがどんどん負けていってしまう状況になっているのでは」と危惧しています。この現象は、中国や米国で、すでに起きていることです。同時に、日本では、「中国や米国のようなデジタル浸透社会になるまでに、まだ少し時間がかかるのでは」とされていました。それが新型コロナによって変わりつつあるのです。変化のスピードは速まっているでしょう。セミナーがオンライン化し、みなさんの働きかたにも少なからず、リモートワークのようなIT化の波が届き、食事や移動についても変化があったのではないでしょうか。そうした変化に対応できない企業と、うまく対応できる企業とに、わかれているのが現状です。この分水嶺を私は、アフターデジタルという社会認識、世界観で捉えています。

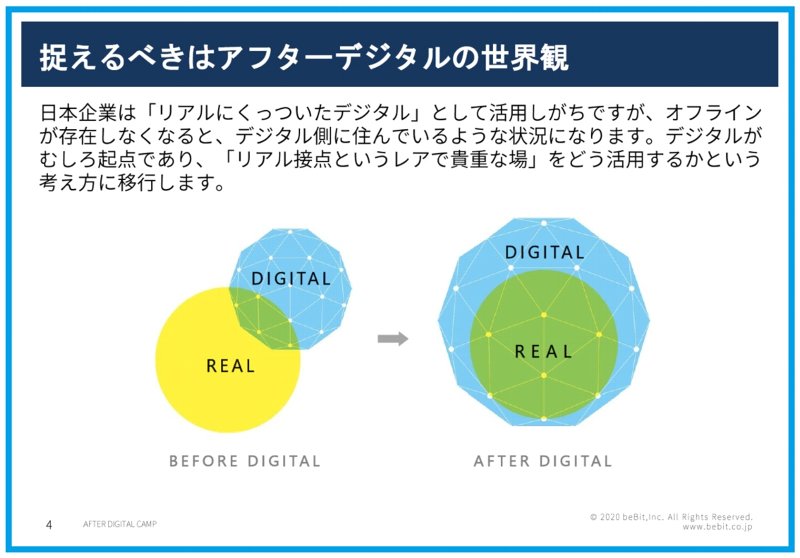

藤井:私がアフターデジタルを提唱しはじめたのは、私なりのDXへの真摯な思いからです。僭越ながら申し上げると、「多くの日本企業のDXは、立脚点が間違っているのではないか」という思いがあります。多くの日本企業は、スライドの左側をDXの立脚点にしているように感じています。リアルに軸足に置きながら、デジタルを付加価値のように活用する、という考えかたです。顧客との接点、接しかたという意味なら、「いつもリアルで会えていたお客様が、たまに、WEBやアプリを使ってくれる」という認識です。先ほど申し上げたデジタル浸透社会をみすえたとき、そこでは、あらゆるモノ、オフライン(リアルな)行動がオンライン化します。デジタルとリアルの融合です。となると、左側の黄色い部分は、どんどん、なくなっていきます。融合が進み切ると、スライドの右側にあるように、すべてのリアルはデジタルに包含されるのです。顧客との接点、接しかたという意味なら、「つねに、デジタルでお客様と接することが、できて当たり前。たまに、お客様はリアルで会いに来てくれる」という状況になります。この状況が、これからの認識であり、その認識こそが、アフターデジタルの考えかたです。そんな社会において、ビジネスはどう変化するか。1ついえることは、「行動データの時代になる」ということでしょう。

時代は、製品販売型から体験提供型へ

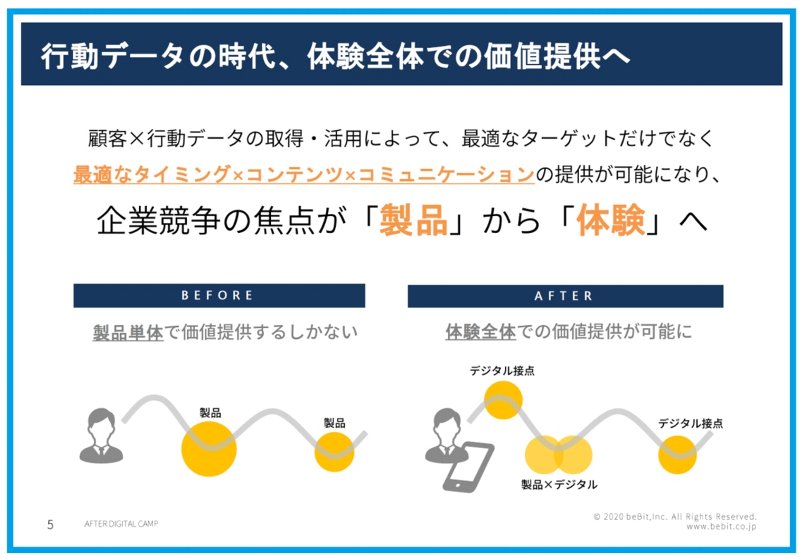

藤井:私は、行動データの時代を属性データ時代の対比として扱っています。属性データ時代とは、モノを売ることをゴールにし、「あの属性の人には、コレがオススメ」としてきた時代です。人は、ビジネスパーソンとしての自分、家族といるときの自分、スポーツをするときの自分などの人格によって、ニーズが変わります。属性データでは、「それらをひっくるめて1つの人格」として扱うので、データとして大雑把、粗い、ともいえます。しかし、行動データは違います。従来よりも、できることがあるということがわかったのです。行動データを使えば、最適なタイミングに最適なコンテンツを提供できます。コンテンツにはさまざまあり、商品だけでなくWEB記事、イベント、「優しい言葉をかける」というコンテンツもあってよいでしょう。そうしたコンテンツが、その人にあったコミュニケーション方法で提供することができるのです。行動データの時代では、価値提供の方法が、従来よりも細かくなると思っています。提供のための最適なタイミングがわかると、その人のモーメント、状況にあわせた価値提供が可能です。これが“できる”と“できない”とでは、大きな差になります。たとえば、こうです。

この人は、朝と夜に毎日一回、コンビニに来る。朝はコーヒーとパンを買う

藤井:それがわかると、最適なコンテンツがわかります。誤解のないように付け加えると、コーヒーとパンを買うという行動データから読み解くことができる、最適なコンテンツには限度があります。しかし、ユーザー、顧客が置かれている状況やモーメントにあわせて、その人が抱える課題へのソリューションを把握することはできるのです。それをなるべく高頻度に、ずっと寄り添うように提供することができれば、密に行動データを得ることができます。そうした、いろいろな状況を把握することで、最適なコンテンツを最適なコミュニケーションで提供できるようになるわけです。それこそが顧客にとっての新しい体験、価値です。そう考えると、企業は製品を販売するだけでは、なかなか競争に勝てなくなります。一番の大きな変化は、企業が体験提供型に変わっていくということです。行動データが膨大に生まれる時代とは、企業競争の焦点が、「製品販売型から体験提供型に変わる時代なんだ」そう捉えると、よいのかなと思っています。

DXの目的は、顧客との新たな関係を構築すること

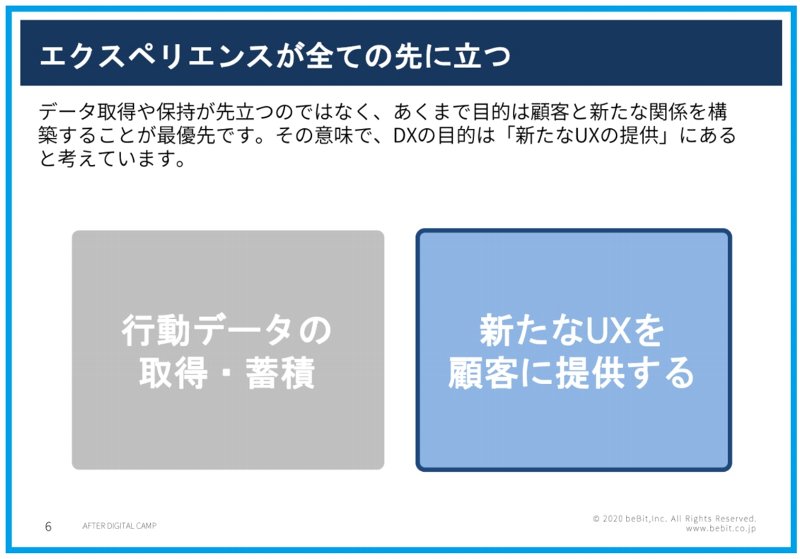

藤井:Adobeさんの今回のウェビナーテーマである、エクスペリエンスメーカーズ(Experience Makers)という言葉は、私はすごく好きです。「エクスペリエンスが、すべての先に立つ」と、私は思っています。しかし、他方で次のように考えるビジネスパーソンが多いことが気になっています。

なるほど、行動データが大事なのか。では、どれだけ行動データが得られるかが重要なのだな

どうやって包括的に行動データを集め、それを他社と、どうやってデータ共有しよう

藤井:そこを先に考えてしまうかたがおられますが、それは、ちょっと待ってください。みなさんも経験があると思いますが、「アプリをダウンロードして使ってみたけど、あんまりよくないので使わなくなった」ということはありませんか。そうなると行動データはたまりません。「体験がよい」とか、「自分にベネフィットがある」などの、インセンティブがあってはじめて、そのアプリは使ってもらえます。使われるようになるから行動データがうまれ、そこが競争のポイントになる。得られた行動データは、改めてUXに還元することができます。そうなれば、さらにエクスペリエンスが高まり、みんながもっと使うようになる。どんどん使われ、それまで以上に行動データがたまるという良質なループがうまれます。勘違いしてほしくないのは、データ取得、保持が先ではないという点です。目的は、顧客との新たな関係を構築すること、そう捉えてください。DXという言葉が使われるようになって久しいですが、「DXの目的は何か」と問われて、答えることができないケースはすごくあるなと思っています。これは、日本企業にありがちなところです。誤解を恐れずに申し上げると、そこでは手段が先行したり、プロセス重視になったりすることがあります。改めて、DXの目的が何であるかを考えることの重要性をいわせてください。得られた行動データを活用することは、そのあとの話です。最初にあるのは、お客様に新たなUXを提供すること。顧客との新たな関係を構築することです。

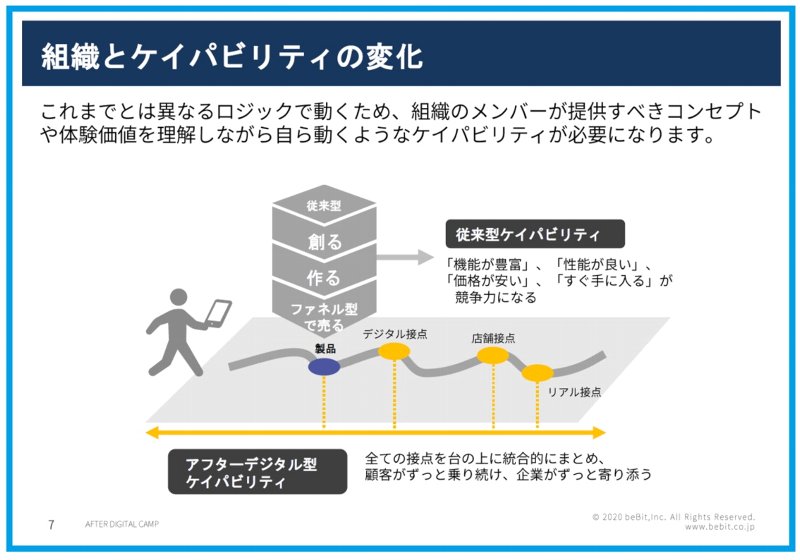

体験提供型の難しさ。急がれる世界観づくりと具現化力

藤井:新しい顧客と、どんな関係を築くのか。この問題を乗り越えたとして、まだ、すごく難しい部分が残っています。組織とケイパビリティの変化です。多くの企業が、モノを販売することをゴールにしてきました。そのために構築したのが、よい製品を作るためのチェーンです。ここでは、「設計図をもとにすれば、一人ひとりが、別々にパーツを作っても製品が完成する」ことが求められました。このチェーンでは、一人ひとりが、「自分は何を作っているのか」「どんな価値を顧客に提供しているのか」を理解しづらい面あります。これまでの属性データ時代は、それでよかった。一人ひとりが理解せずに、任されたパーツ製作に集中することで製品は売れました。体験提供型では、そうはいきません。製品を作り上げて販売するという“点”をゴールにしたケイパビリティとは違ってきます。顧客にカスタマージャーニーや世界観を提供するとなると、マーケティングをやる人、オンボーディングをやる人、WEBを作る人、アプリを開発する人、モノを販売する人など、それぞれの人が同じような価値を認識することが求められるのです。価値とは、「どんな体験を提供し、自分たちはどんな関係を顧客と築きたいのか」です。それを意識して顧客と接することをしないと、ユーザーから見たときの価値がぶれます。自分たちが顧客へ提供している体験価値をある程度、みんなが理解したうえで、おのおのが対話しながら動くというケイパビリティが求められるのです。いちいちすり合わせていると動きが遅くなります。これは、体験提供型において、とくに、難しいところだなと思っています。

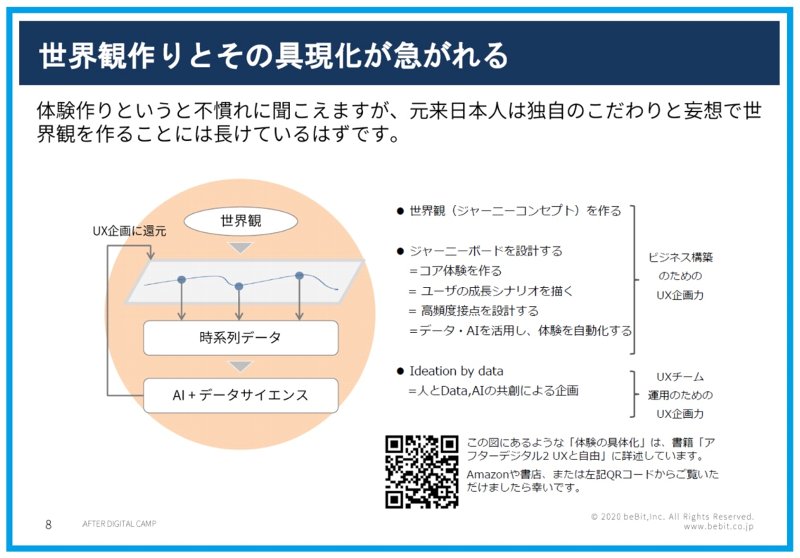

藤井:つまり、組織のありかたも大きく変わってくるだろうと思っています。体験提供型では、みなさんが、「自分はいま、顧客とどう接していて、どんな体験を提供し、次はどんな体験を準備すればよいのか」という全体の体験を認識しながら、自発的に動くことが必要です。それが必要なケイパビリティになると思っています。スライドの左側、上の部分に書いてある“世界観”は、そのポイントとして、とても重要です。世界観がカスタマージャーニーに落ち、そこから得られた行動データをAIで分析し、UXに還元することで顧客体験がさらによくなるという世界観作りと、その具現化が、いま、急がれています。モノを売るだけのビジネスではなく、何がしかの体験を提供することで顧客にずっと寄り添う。そのために、自分たちはどんな価値を顧客へ提供するか。それは、どんな世界観なのか。それらの具現化やコンセプト作りが求められているのです。そのあたりを『アフターデジタル2』に詳しく書きましたので、詳細は本を参考にしていただければと思います。

藤井:私たち日本人は、もともと、モノを作るときのこだわりがありました。背景には、いろんな、独自の世界観があることが多いものです。日本には、漫画、アニメ、小説などの、さまざまなコンテンツもあります。想像力で世界観を生み出すような文化があり、日本メーカーはとても得意にしてきました。そこは、世界において今後も、日本企業が先駆者として存在感を示すことができるはずです。「そういったモノを皆さんと一緒に作るために、不断の努力と勇気を持って、アフターデジタル時代に対応し、顧客に新たなエクスペリエンスを提供するという変革を」そのように、私は考えています。ビジネスモデルだけではなく、組織の変革も一緒に。ウェビナーなどを通じて知見を共有しながら、できるだけ早く進めることができれば幸いです。本日は、ご清聴ありがとうございました。

藤井:私たち日本人は、もともと、モノを作るときのこだわりがありました。背景には、いろんな、独自の世界観があることが多いものです。日本には、漫画、アニメ、小説などの、さまざまなコンテンツもあります。想像力で世界観を生み出すような文化があり、日本メーカーはとても得意にしてきました。そこは、世界において今後も、日本企業が先駆者として存在感を示すことができるはずです。「そういったモノを皆さんと一緒に作るために、不断の努力と勇気を持って、アフターデジタル時代に対応し、顧客に新たなエクスペリエンスを提供するという変革を」そのように、私は考えています。ビジネスモデルだけではなく、組織の変革も一緒に。ウェビナーなどを通じて知見を共有しながら、できるだけ早く進めることができれば幸いです。本日は、ご清聴ありがとうございました。

おわりに

本記事は広告ではありません。DXを取り扱うWEBメディアの関係者として、藤井氏の考えるDXやアフターデジタルの世界観を推薦したい一心です。一人でも多くのビジネスパーソンに、そのエッセンスに触れてもらえたら幸いです。参考までに、Amazonの書籍販売ページのURLを紹介しておきます。

Part 1 →『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』はコチラ

Part 2 →『アフターデジタル2 UXと自由』はコチラ