「Web会議」の次は「VR会議」!? withコロナ時代の最新テクノロジー

- コロナ禍の影響でリモートワークという新たな働き方が浸透し、住まいの選び方にも影響を及ぼしている。

- 「Zoom」や「Google Meet」など、Web会議システムの普及は著しいが、一方で弱点も浮き彫りになってきている。

- 既存のWeb会議では難しかった「空間の共有」を可能にするVR会議が普及の芽を見せている。5G通信網の整備により、より活用が広がるのではないか。

【画像出典】株式会社Synamonのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000025330.html

リモートワークが「新常態」の働き方に

2020年7月6日、富士通が2023年3月末までに国内の既存オフィスの規模を半減させることを発表 しました。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大により、多くの企業・ビジネスパーソンがオフィスや働き方についての見直しを強いられることとなりました。これにより、前掲の富士通のように、在宅勤務を前提とした働き方に移行しようとする企業のほか、従業員のソーシャルディスタンスや空調、衛生管理、そしてWeb会議などをスムーズに実施できるよう通信設備にこだわる等、「withコロナ」「アフターコロナ」の働き方を見据えたオフィス設計に着手する動き も見られます。

リモートワーク(テレワーク)化の波が一気に押し寄せ、これまで広い会場で行われてきた大規模なセミナーやイベントも、原則オンラインで実施されるようになりました。もちろん不動産業界でもVR内見やWeb会議といった、対面接触を避けるための「コンタクトレステック」関連のツール導入が急ピッチで進められています。

業界問わず、今回のことで初めてリモートワークを実施した、という企業は少なくないでしょう。リモートワークは事態が収まるまでの一時的な「緊急措置」に過ぎないのでしょうか? ビッグローブが実施した在宅勤務に関する意識調査(※1)によると、「新型コロナウイルスの流行で日本に在宅勤務などのリモートワークが定着すると思うか」という設問に対して回答者の8割強(83.9%)が、「定着すると思う」もしくは「一部では定着すると思う」と回答しています。このように、多くのビジネスパーソンがリモートワークは「非常時における一時的な応急措置」ではなく、「新たな働き方として受け入れるべきもの」で捉えていることが分かります。

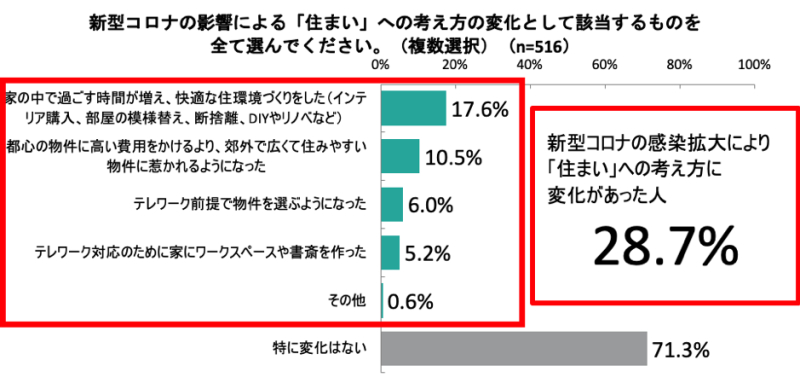

この流れは、既に住まいの選び方にも影響を及ぼしはじめています。不動産テック企業すむたすの意識調査(※2)を見ると、コロナ禍の影響で住まいへの考え方に変化が起きた人は約3割(28.2%)、テレワーク経験者では約5割(48%)にも上ります。具体的な変化について見ていくと、リノベーションや郊外の物件に対する関心が高まっているだけでなく、「テレワーク前提で物件を選ぶようになった」という声も挙がっている点も見逃せません。

新型コロナの影響による「住まい」への考え方の変化【出典】株式会社すむたすのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000038198.html

新型コロナの影響による「住まい」への考え方の変化【出典】株式会社すむたすのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000038198.html

リモートワークによる人々の働き方・意識の変化は、不動産業界関係者にとってご自身の働き方はもちろん、この先の住まいやオフィス市場の変化に直結する重要なトピックの一つ。リモートワークのツールとして「Zoom」を筆頭に「Microsoft Teams」や「Skype」、「Google Meet」などのWeb会議サービスも注目を集めていますが、徐々にその弱点も浮き彫りになってきました。

そこでSUMAVEは今回、Web会議サービスの弱点と、その弱点をカバーする、もう少し「先」のテクノロジーである「VR会議」をピックアップします。

※1 出典:ビッグローブ株式会社「在宅勤務に関する意識調査」(2020年5月7日発表)

※2 出典:株式会社すむたす「コロナ禍における『住まい選び』に関する意識調査」(2020年6月25日発表)

「100%在宅」は難しい? 見えてきたWeb会議の弱点

Web会議サービスは一対一から、大人数までと、参加人数はフレキシブル、相手の顔が見える上にPC上の資料を共有しながら話し合いができます。この仕組みさえあれば、一日だって出社する必要はないのでは? と考える人もいるかもしれませんね。

しかし、実際に数ヶ月間こうしたサービスを使って仕事をした方であれば感じられると思いますが、残念ながら現状のWeb会議では対面の完全な「置き換え」にはなりません。

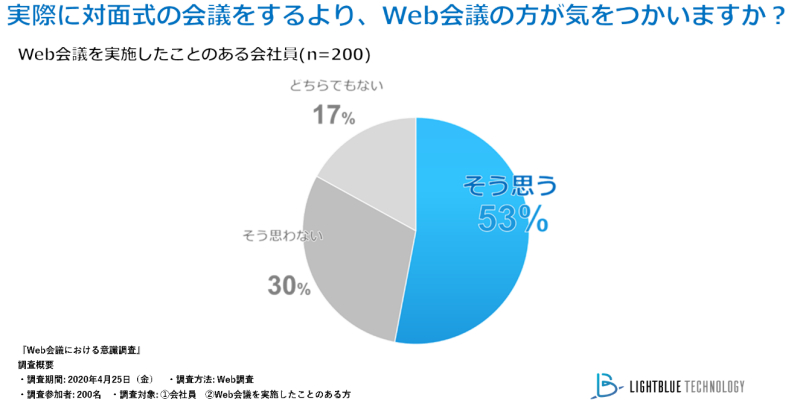

東大発のスタートアップであるLightblue Technologyが実施した「Web会議における意識調査(※1)」によれば、回答者の過半数が「実際に対面式の会議をするより、Web会議の方が気をつかう」「(対面式よりに比べ)Web会議の方が疲れる」、「対面式の会議より聞き返すのを気まずく感じ」ているようです。気をつかう理由の第1位としては「相手の反応が分かりにくいから(58.2%)」、疲れる理由の1位には「Web会議だと発言しにくいから(43.2%)」といったものが挙げられています。

実際に対面式の会議をするより、Web会議の方が疲れますか?【出典】株式会社Lightblue Technologyのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000038247.html

実際に対面式の会議をするより、Web会議の方が疲れますか?【出典】株式会社Lightblue Technologyのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000038247.html

また、20代を対象に行われたアンケート調査(※2)では、テレワークでの勤務を希望する人のうち、75.4%が完全な在宅勤務ではなく「週に1回以上の出社」を希望するという結果に。最多理由は「対面の方が相談や報告をしやすい(36.2%)」となっており、現状の在宅勤務の仕方ではコミュニケーション面での不安を感じていることが分かります。

Web会議において「反応が分かりにくい」、「発言しにくい」と感じる要因は人それぞれでしょうが、大きなものとして、既存のWeb会議サービスでは非言語コミュニケーション(ノンバーバルコミュニケーション)が充分に取れないことにあると考えられます。

非言語コミュニケーションとは、表情や視線、身振り手振りに姿勢、声のトーンといった言語以外を用いるコミュニケーションのことです。Web会議では、例え会議の参加者全員がカメラをオンにしていても、正面を向いた参加者の顔がずらりと並ぶばかり。今発言している人が、誰の目を見て話しているのかは分かりませんよね。対面で話すのに比べ、非常に「空気が読みづらい」わけです。

日本人は「空気を読む」「目は口ほどにものを言う」という言葉からも分かる通り、普段から非言語コミュニケーションをかなり重視する傾向にあります。「同じ空間にいる」という感覚が共有しづらい現状のWeb会議では、何とか少ない情報から空気を読もうとし続けた結果、何かと気疲れしてしまう人が多い……というのが現状ではないでしょうか。

※1 出典:株式会社Lightblue Technology「Web会議における意識調査」(2020年5月11日発表)

※2 出典:株式会社学情「仕事観・転職意識に関する調査」(2020年7月6日発表)

VR会議が「空間の共有」を可能にする

非言語コミュニケーションが取りづらく、対面に比べて「気をつかう」「疲れてしまう」と感じる人の多いのが現状のWeb会議。それに対し、「同じ空間にいる」という臨場感を高め、より充実したコミュニケーションを可能にするのがVR会議です。

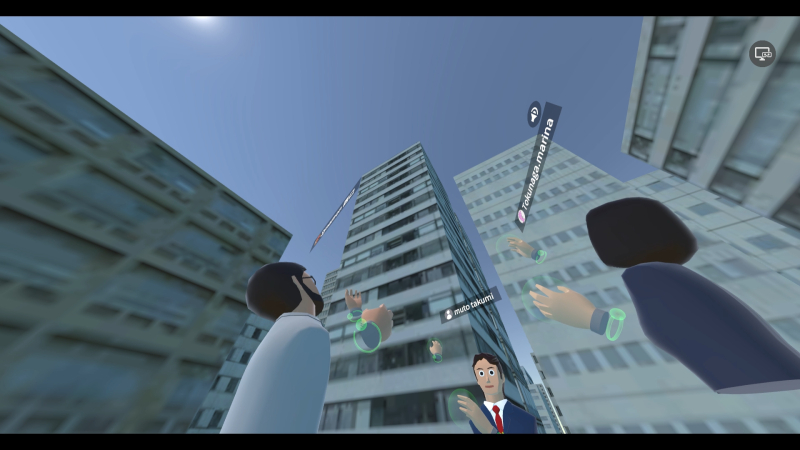

平面的だった既存のWeb会議と違って360度見渡せるため、誰がどこを見ているのかは一目瞭然。奥行きを伴う首の動きや身振り手振りが共有できるので「空気」を読みやすく、複数人でのコミュニケーションが取りやすくなります。さらにVR空間では、平面的な資料だけでなく3Dイメージを共有することもできるので、使い方によっては「対面の置き換え」以上の体験が可能になります。

「VR」というと、不動産業界では内見や設計、その他はゲームやエンターテインメント分野で活躍している技術、というイメージが大きいかもしれません。しかし最近では、社内外のコミュニケーションにVRを使おうという動きが活発化してきています。今回は代表的なBtoB向けVR会議サービス2つとその最新動向を見ていきましょう。

NEUTRANS BIZ

株式会社Synamonが展開するBtoB向けのVR会議サービス。複数人が同じVR空間に入り、リアルタイムでコミュニケーションをとることが可能です。KDDIや日本総研、パソナといった大手企業にも導入されており、会議や研修、説明会など幅広いシーンで活用されています。

株式会社Synamon「NEUTRANS BIZ" PV 2020」

用意されたバーチャル空間(ルーム)の中には、会議室をイメージしたものだけでなく、屋内の展示会ホールをイメージした空間や、3キロメートル×3キロメートルの広大な屋外空間を再現したものも。これにより、通常の会議用途だけでなく、巨大な3Dモデルを複数点展示して展示会を行ったり、橋や建物などの巨大な建築物・構造物、風景の3Dモデルを実寸大で確認したりすることができます。屋外空間をイメージしたルームは特に建設業や不動産業、製造業と相性が良いため、実際に土木構造物の設計業を行う企業にも導入されています。

広大な屋外空間をイメージしたバーチャル会議室【出典】株式会社Synamonのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000025330.html

広大な屋外空間をイメージしたバーチャル会議室【出典】株式会社Synamonのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000025330.html

2020年6月2日にはライブ配信機能の追加が発表され、VR用のゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ。以下、HMD)などが手元にない人でも、PCやスマートフォンを通じて「NEUTRANS BIZ」内の空間を視聴できるようになりました。

Synamonは、ユニコーン企業創出のために経済産業省が推進している「J-Startup」にも採択されている有望スタートアップ。KDDIが設立した「KDDI Open Innovation Fund 3号」、三井不動産のCVCファンド「31VENTURES Global Innovation Fund 1号」などから大規模な資金調達を実施しており、現在進行形でさまざまな企業との連携を進めています。

VIVE Sync

台湾を拠点とする携帯情報端末メーカー、HTCが展開するVR会議アプリ。2020年5月22日、同社の日本法人であるHTC NIPPONによって、ビジネス用途・リモートワーカー向けにベータ版(日本語対応)を無償で利用可能にすることが発表されました。

HTC Corporation「Welcome to Vive Sync」

VIVE Syncは最大30人での利用をサポートしており、社内会議に加えてオンライン教室でのディスカッション、リモートセールスプレゼンテーションなどを開催することができます。マイクロソフトのオンラインストレージ「Microsoft OneDrive」と同期させることで、参加者はサーバー内にある動画ファイルやPowerPoint資料、3Dモデルなどを簡単に共有可能。音声からテキストへの自動変換ノート機能も日本語対応しているので、スクリーンショット機能と合わせて使えば議事録もとりやすいでしょう。

広大な屋外空間をイメージしたバーチャル会議室【出典】株式会社Synamonのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000025330.html

広大な屋外空間をイメージしたバーチャル会議室【出典】株式会社Synamonのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000025330.html

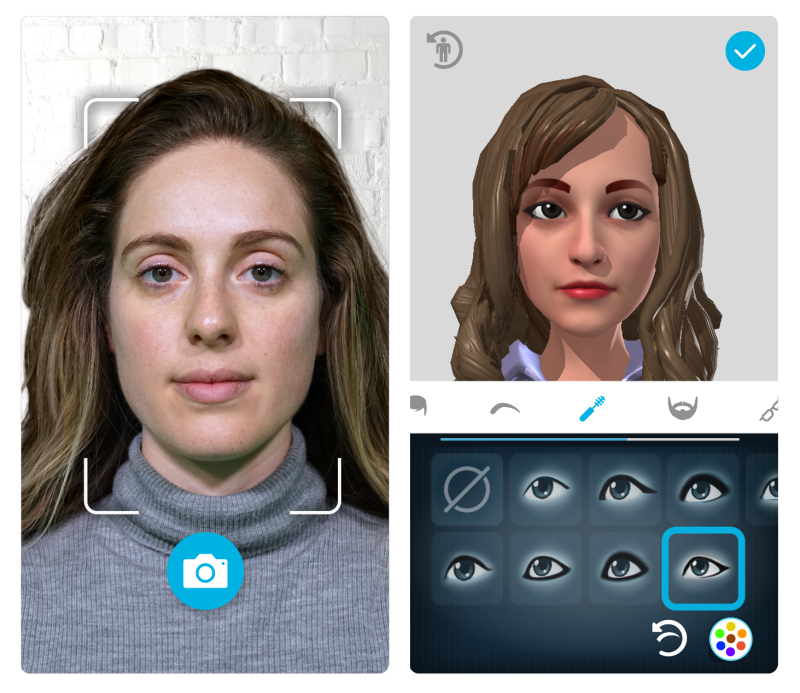

またVR空間で参加者の分身となる「アバター」も、スマートフォンアプリを使い、ユーザーに似せたものを自動作成。アプリ対応機器を使えば目の動きもキャプチャしてくれる(アイトラッキング機能)ため、より自然なやり取りでの会議が実現します。

広大な屋外空間をイメージしたバーチャル会議室【出典】株式会社Synamonのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000025330.html

広大な屋外空間をイメージしたバーチャル会議室【出典】株式会社Synamonのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000025330.html

HTCはハードウェアを含めたVRプラットフォーム「HTC VIVE」を展開しているということもあり、VIVE Syncも同シリーズのHMDはすべてサポートしています。加えて、2020年6月23日(現地時間)のアップデート によって、HMDを装着していない参加者もPCから会議室に入れるようになりました。今後もFacebookの「Oculus」シリーズや「Windows Mixed Reality」対応のHMD等、さまざまなVR機器のサポートや、後日参加者以外に共有できるように会議全体を記録する機能などが追加されていく予定です。

5Gでリアルとバーチャルの融合が加速する

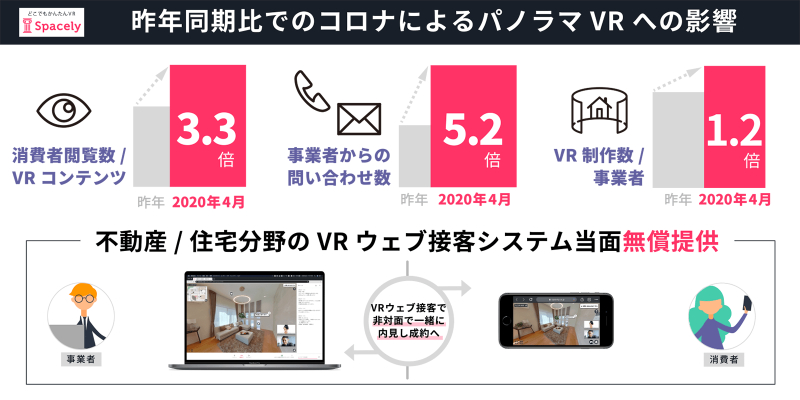

不動産テック企業としても知られる、SaaS型VRクラウドサービスを展開するスペースリーの発表(※)によれば、2020年4月は新型コロナウイルスの影響を受け、昨年同期比の集計において、VRコンテンツ1個あたりの消費者による閲覧数が3.3倍。同社のサービス導入に関する事業者からの問い合わせが5.2倍になったそうです。

不動産業界でもVRの導入が進んでいる【出典】株式会社スペースリーのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000025330.html

不動産業界でもVRの導入が進んでいる【出典】株式会社スペースリーのプレスリリースより【URL】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000025330.html

VRはどうしても体感してみないと利点が分かりづらい部分が大きい技術ですが、このようにコロナ禍を受けて、非対面での内見用途を中心に不動産業界でも導入が進んでいます。技術そのものの体験者が増えることで、今回紹介したVR会議等、他の用途への活用も進んでいくと考えられます。

そして、VRのようなリッチな体験の普及には、それをサポートするハードウェアや通信技術の進化が欠かせません。当然ながら、平面的な動画や音声情報で成り立つ既存のWeb会議に比べ、VR会議を行うには膨大なデータの送受信が必要となります。先に紹介したような目の動きなど、技術の進化によってますます多くの情報をやり取りできるようになってきていますが、通信設備が整っていなければスムーズな対話はできません。

そこで期待されるのが、国内でも既に始まっている次世代の高速通信規格「5G」インフラの整備です。5G通信網が整備され、国内のどこにいてもより多くのデータをより高速で送受信できるようになれば、VRを使ったコミュニケーションは普及していくのではないでしょうか。BtoB特化のもの以外にも、こちらの記事で触れたバーチャルSNS「cluster」や国内スタートアップが手掛ける「ambr」、Facebookの「Facebook Horizon」など、一般向けの「ソーシャルVR」の認知も拡大していますし、VR普及の芽は通信環境の整備にあわせて着実に育っています。

どこにいても「空間の共有」ができるようになるのなら、リアルな空間である不動産の役割や価値とは「何」になっていくのか、考えていく時なのかもしれません。

※ 出典:株式会社スペースリーのプレスリリース(2020年5月25日発表)