【総力取材】不動産テック専門メディアからの提言。おとずれる「ニューノーマル」への準備を

はじめに

5月14日に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県、北海道をのぞく、39の県で緊急事態宣言が解除されました。12日間連続で、東京都内の1日のコロナ感染者数が100人を下回る状況です。この傾向だけをみれば事態の終息を間近に感じるかもしれませんが、かりに、8都道府県の緊急事態宣言が解除されたとしても楽観視することはできない状況です。

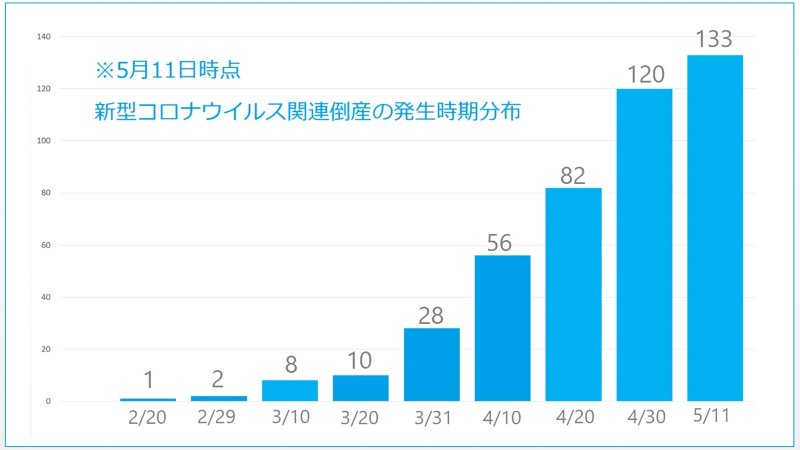

帝国データバンクによると、コロナ関連の倒産件数は全国で133件にのぼります(5月11日時点)。業種別にみると、もっとも多いのが旅館・ホテル業の33件です。次いで、飲食業が13件、アパレルや小売が12件となっています。3月17日からの直近の40件のなかに、不動産会社の名前はありませんでした(原則、負債額が30億円以上)。感染拡大の波紋は大きさを増し、さまざまな領域に及んでいます。この状況は、今後も経済全体へ深く残るでしょう。日本よりもコロナによる被害が甚大な海外の状況をみると、経済活動が戻るまでの道のりを果てしないものに感じます。

広がる、感染第2波への懸念

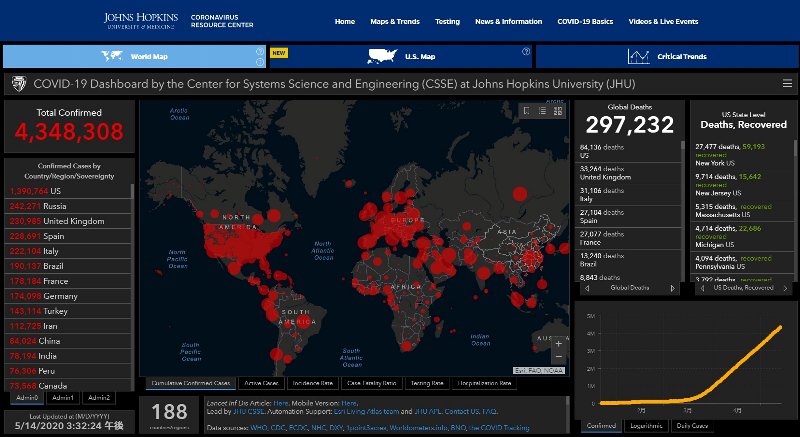

画像出典元:https://coronavirus.jhu.edu/map.html

テレビやネットによる連日の報道で、コロナ情勢を知る読者も多いかと思いますが、いま一度、世界の状況をまとめます。

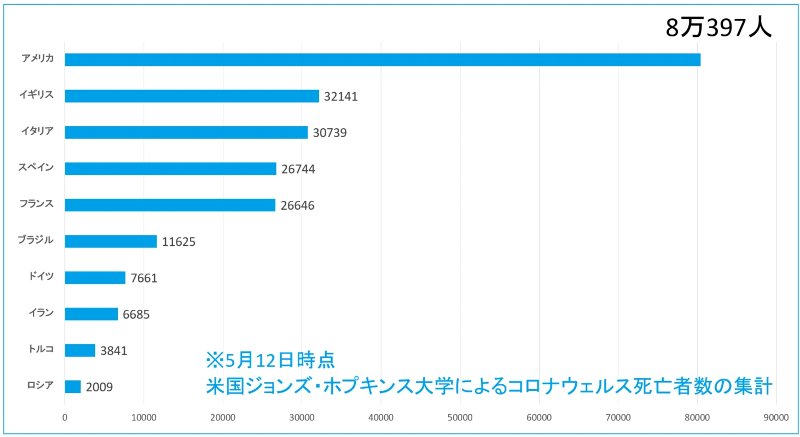

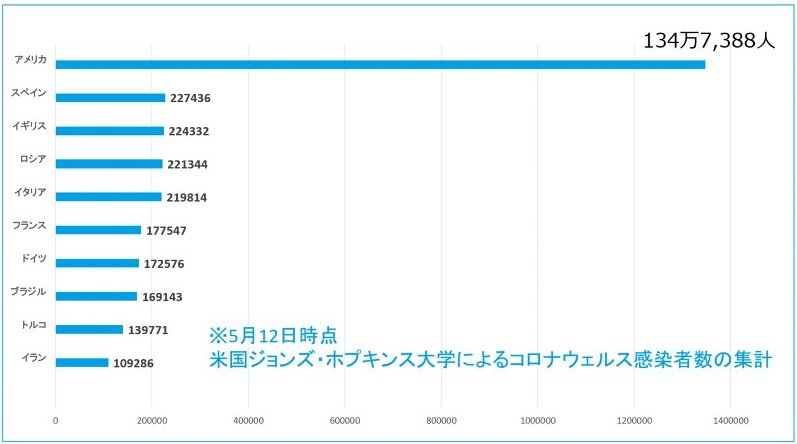

アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計によれば、コロナによる死者数は全世界で27万以上。もっとも多いアメリカでは8万人を超えています。全世界の感染者数は400万人以上です。グラフ化したのは、被害の多い上位10か国で、アメリカの134万人という感染者数が桁外れに多いことがわかります。

コロナの影響が深刻なアメリカ、イギリス、スペイン、イタリアなどで、いま、心配されている1つがコロナウイルスの第2波です。イギリスの外相は、「早期に制限を緩めると第2波を発生しかねない」として、経済活動の再開などに慎重な姿勢です(*1)。イギリス政府は、1年以上にわたり続くであろうニューノーマル(新しい日常などの意)に備え、閉ざされた公共の場において自分の顔を覆うよう市民へ呼び掛けています(*2)。「感染のピークは越えた」とされるイタリアも似た状況です。建設・製造業が再開されていますが、緩和ムードによる感染第2波が起こらないよう、保健省による注視がつづいています(*3)。1日当たりの死者数が減っているスペインでも、第2波への危機意識から、政府は4段階で社会活動を再開する方針です。経済再開という出口戦略を模索しながら、ロックダウンの解除には慎重な態度を示しています(*4)。

コロナの影響が深刻なアメリカ、イギリス、スペイン、イタリアなどで、いま、心配されている1つがコロナウイルスの第2波です。イギリスの外相は、「早期に制限を緩めると第2波を発生しかねない」として、経済活動の再開などに慎重な姿勢です(*1)。イギリス政府は、1年以上にわたり続くであろうニューノーマル(新しい日常などの意)に備え、閉ざされた公共の場において自分の顔を覆うよう市民へ呼び掛けています(*2)。「感染のピークは越えた」とされるイタリアも似た状況です。建設・製造業が再開されていますが、緩和ムードによる感染第2波が起こらないよう、保健省による注視がつづいています(*3)。1日当たりの死者数が減っているスペインでも、第2波への危機意識から、政府は4段階で社会活動を再開する方針です。経済再開という出口戦略を模索しながら、ロックダウンの解除には慎重な態度を示しています(*4)。

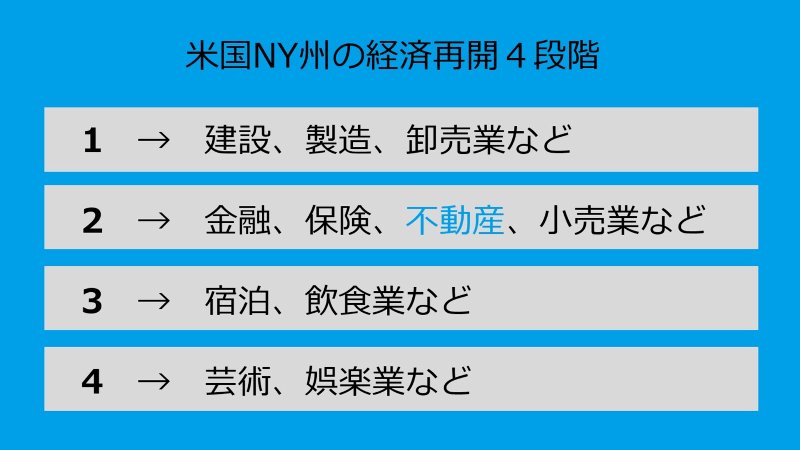

コロナによる死者、感染者の数がもっとも多いアメリカでは、国の疾病対策センター長が、「2020年の冬に、再度、アメリカをコロナが襲う」として警鐘を鳴らしています(*5)。なかでも、緊迫した状況がつづいているのがアメリカ東部・ニューヨーク州です。クオモ知事は、コロナの状況を「よいほうへ向かっている」としながらも、感染拡大の第2波に備える必要性を訴えています(*6)。ニューヨーク再始動へ向け、クオモ知事が示した4つの段階がこちら。

ニューヨークの中部や北部の3地域で、建設業や製造業の再開が予定されているのが本日5月15日です(*7)。すべての産業がニューヨーク全域で再開するまで、いったいどのくらいの期間が必要か。先の見えにくい話です。日本も例外ではありません。

ニューヨークの中部や北部の3地域で、建設業や製造業の再開が予定されているのが本日5月15日です(*7)。すべての産業がニューヨーク全域で再開するまで、いったいどのくらいの期間が必要か。先の見えにくい話です。日本も例外ではありません。

トヨタ自動車が5月12日の連結決算で、前期比8割減の営業利益予想を発表しました。オンライン会見をした豊田社長によれば、コロナによる消費の冷え込みが原因とのことです。質疑応答では、「コロナ危機を経験して、今後、非接触型社会に向けた流れが加速していくんじゃないかと思っております」とコメントしています(動画の39分35秒あたりから)。不動産業界に置き換えれば、テクノロジー活用、オンライン化、不動産テックの促進です。この情勢に私たちはどう対処するのか。

非接触型の社会へ向かういま、問われるスタンス

80の仲介店舗を持ち、9万戸弱の物件を管理する名古屋の業界関係者は、「非対面での内見を求めるユーザーが増えてきました」と話しています。この声に応えることで、オンライン内見やVR内覧を使い、売上を作る施策が不動産会社のいまを支えます。あなたが不動産会社のIT部門にいるなら、「不動産テックで売上を作りましょう」と、いまこそ、役員や社長へ訴えるときです。あなたが現場スタッフを管理するマネジメント層なら、社員の安全を守るためにリモートワークの導入を急いでください。そうした取り組みに乗り出す不動産会社が増えてきました。

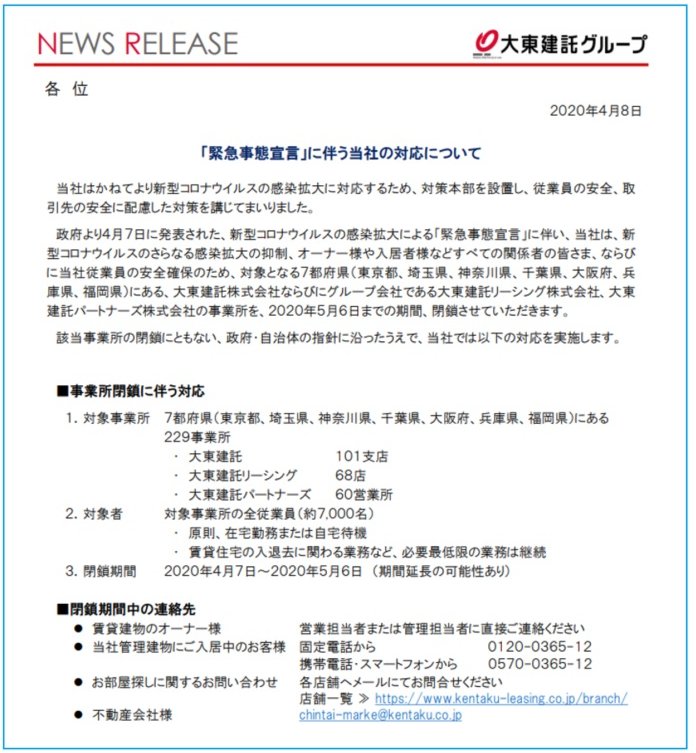

全国展開をしている大手管理会社を例に挙げると、大東建託グループ、レオパレス21、ハウスメイトグループ、ミニテック、ビレッジハウス・マネジメント、東急住宅リース、APAMAN、長谷工ライブネットの8社が、4月27日時点でテレワークを導入済。100万戸以上の管理戸数を誇る大東建託グループは、最初に緊急事態宣言が発出された翌日にあたる4月8日に、コロナ対策の方針を発表しました。東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県・229事業所で、全従業員となる約7,000名を「原則、在宅勤務または自宅待機」とする対策です。

画像出典元:www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2020/aqehc4000000eo27-att/coronavirus_kinkyujitaisengen_0408.pdf

東京都内のリフォーム済み物件で、売買仲介の営業スタッフがオンライン内見のトレーニングをする現場をZoomで取材しました。

室内を映すカメラの動きが速くて部屋のなかがちゃんと見えない

屋外の音を拾いにくいので、窓を開けてベランダへ出るときは配慮が必要かも

玄関を出て外の共有部に行くとWi-Fiの電波が届きにくいので映像がカクカクしますね

経済活動の見通しが立たず、来店率が下がるいま、「売上を作るためにITを活用しよう」と動く、不動産会社の取り組みです。Zoomを使った“オンライン内見”をトレーニングするその不動産会社は、いま、オンライン接客についてのナレッジをためています。課題の洗い出しが進んでいて、使いこなすのは時間の問題です。社内のIT化やテレワークへの取り組みが進む不動産会社のなかには、テレワークによる働きかたの変化によって、社員マネジメントへのテコ入れ、社員を守るための就業規則改正に着手する動きも。

問い合わせが労務士に殺到しているみたいで、5日たっても連絡がないんです

そう話すのは佐賀県の不動産会社です。

ノートパソコンを手配しようとしたら在庫切れで、違うメーカーに問い合わせをしている間に中古パソコンを探していたら、2日で2万円ほど値段が上がりした

そう話すのは愛媛県の不動産会社です。

IT化、オンライン化、リモートワークの取り組みは緊急事態宣言や外出自粛、休業要請をしのぐための一次的な取り組みではありません。非接触・非対面型の社会へ向かう流れは加速します。「いま自分ができることを」と動き始める不動産会社と、そうではない不動産会社とのITリテラシーの差は開く一方です。この潮流を乗りこなすか、動かず留まるか。ターニングポイントです。

OFFラインとONラインの並走。ポイントは“売り”の仕組みを再構築し、業態そのものを改善できるか

管理会社向けにオーナーアプリを提供するスタートアップに、WealthPark(ウェルスパーク)株式会社があります。同社は物件管理業務もしていて、管理会社との接点を多く持っています。その代表的な存在が、営業部長を務める石村裕樹氏です(画像下)。2020年4月からの一か月で、9回のオンラインセミナーを実施し、815名の参加者にリモートワークのノウハウを共有してきました。石村氏は、都内のコロナ感染者数の減少に胸をなでおろしながら、危機意識をぬぐえないでいます。冒頭で紹介した、世界のコロナ情勢を知るからです。「社員の半数が外国籍であるウェルスパークで仕事をしていると、海外から入ってくる世界の動向に敏感になる」そう話します。「日本も無関係ではない」「まずは日本の管理会社さまをサポートしなければ」この思いから、不動産会社のリモートワークをサポートすべく、4月上旬から立ち上がりました。いま、不動産会社のリモートワーク事情をもっとも把握している人物です。石村氏はいいます。

石村:これまで、さまざまな不動産仲介・管理会社さまの事例をウェブセミナーで紹介してきました。4月から5月まで管理会社さまのリモートワークをサポートし続けてきたいま気がかりなことは、“これから”です。アフターコロナの不動産業界で生き残る不動産会社さまの姿とは何か。

石村:これまで、さまざまな不動産仲介・管理会社さまの事例をウェブセミナーで紹介してきました。4月から5月まで管理会社さまのリモートワークをサポートし続けてきたいま気がかりなことは、“これから”です。アフターコロナの不動産業界で生き残る不動産会社さまの姿とは何か。

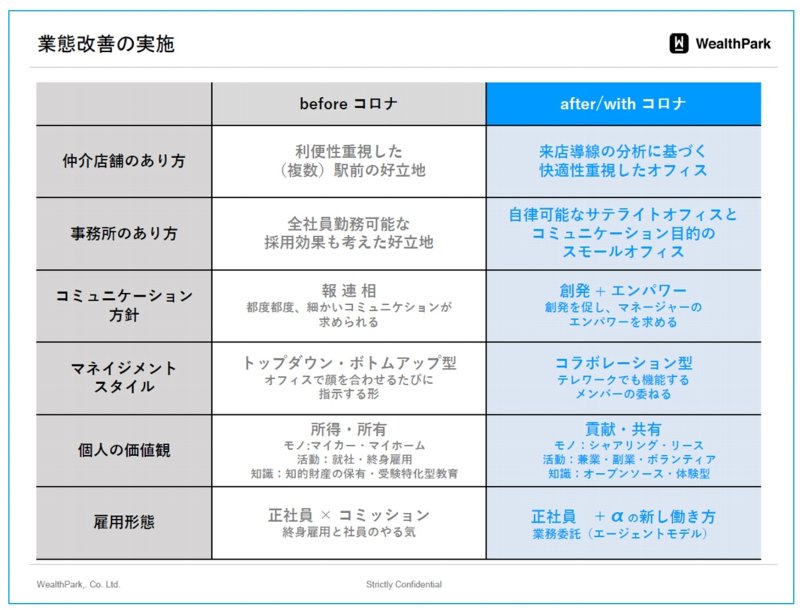

石村:さまざまな取り組みをされる不動産会社さまと一か月以上にわたり、誇張なく毎日、個別にお話をしてきて、そのかたたちの取り組みに不動産会社さまのニューノーマルを見ている気がします。それは、ビフォアコロナの状態を維持する不動産会社さまと、リモートワークを推進したり、業務のオンライン化に奔走したりする、アフターコロナの世界を見据えた不動産会社さまの違いに表れます。

石村:さまざまな取り組みをされる不動産会社さまと一か月以上にわたり、誇張なく毎日、個別にお話をしてきて、そのかたたちの取り組みに不動産会社さまのニューノーマルを見ている気がします。それは、ビフォアコロナの状態を維持する不動産会社さまと、リモートワークを推進したり、業務のオンライン化に奔走したりする、アフターコロナの世界を見据えた不動産会社さまの違いに表れます。

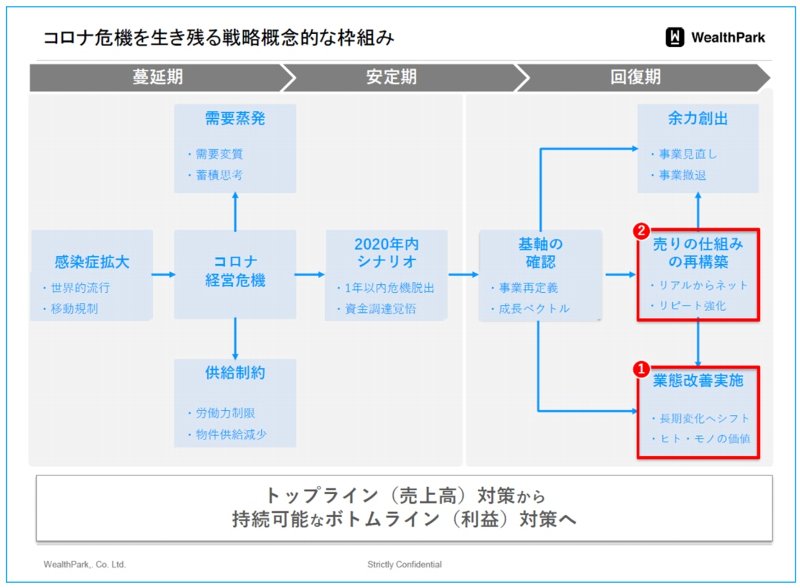

石村:重要なことは右側にある、今後、何をしていくかの項目です。いま、ほとんどの不動産会社さまのトップラインは下がっています。現状では、資金調達や助成金の利用が急務です。業態改善では売りかたの仕組みを再構築することが求められます。トップラインの対策から、持続可能な利益対策としてのボトムラインを上げる施策が重要です。まだ、しばらくは、売上を作ることが難しい状況がつづくでしょう。事業継続のために利益を確保する取り組みがポイントになると感じています。ここで重要になってくるのが、消費者の価値変容です。

石村:重要なことは右側にある、今後、何をしていくかの項目です。いま、ほとんどの不動産会社さまのトップラインは下がっています。現状では、資金調達や助成金の利用が急務です。業態改善では売りかたの仕組みを再構築することが求められます。トップラインの対策から、持続可能な利益対策としてのボトムラインを上げる施策が重要です。まだ、しばらくは、売上を作ることが難しい状況がつづくでしょう。事業継続のために利益を確保する取り組みがポイントになると感じています。ここで重要になってくるのが、消費者の価値変容です。

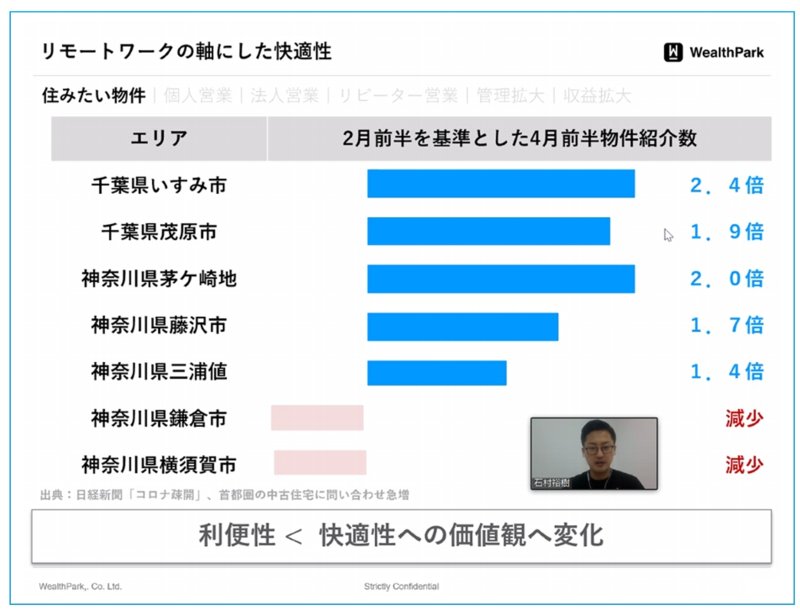

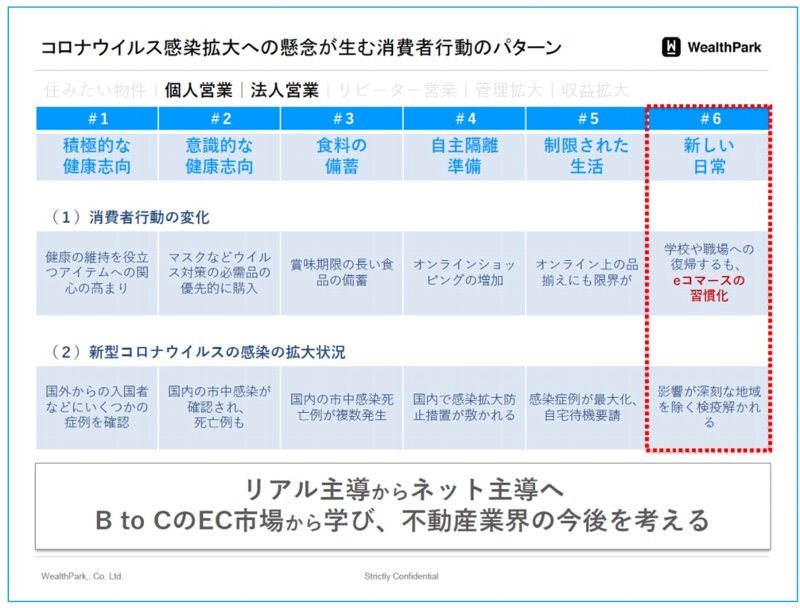

石村:意識的か無意識的かにかかわらず、外出自粛という行動変容を求められた私たちには、さまざまな価値変容が起きています。これまで利用していなかった人もeコマースでの買い物に触れ、リモートワークの可能性に気づいた人たちのなかには住宅の価値を見つめ直す人も。日経新聞によれば、リモートワークに適した中古住宅への問い合わせは2か月で1.4倍から2.4倍に増えています。

石村:意識的か無意識的かにかかわらず、外出自粛という行動変容を求められた私たちには、さまざまな価値変容が起きています。これまで利用していなかった人もeコマースでの買い物に触れ、リモートワークの可能性に気づいた人たちのなかには住宅の価値を見つめ直す人も。日経新聞によれば、リモートワークに適した中古住宅への問い合わせは2か月で1.4倍から2.4倍に増えています。

石村:通勤通学の利便性を重視した部屋選び、物件選びから、リモートワークを経験したことによる働きかたを優先した住まい選びへ。今後は、リモートワークの快適性という軸で部屋探しをするユーザーも増えるでしょう。インターネット業界ではオフィスを解約し、フルリモート勤務への移行を表明する企業も現われています。

石村:通勤通学の利便性を重視した部屋選び、物件選びから、リモートワークを経験したことによる働きかたを優先した住まい選びへ。今後は、リモートワークの快適性という軸で部屋探しをするユーザーも増えるでしょう。インターネット業界ではオフィスを解約し、フルリモート勤務への移行を表明する企業も現われています。

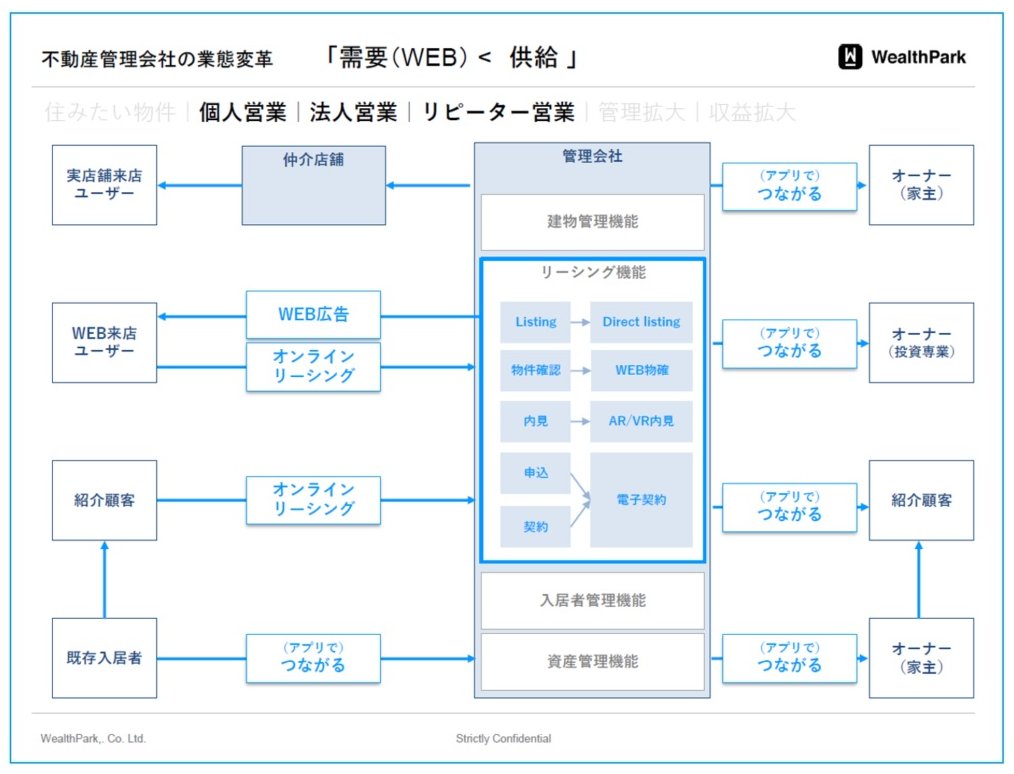

石村:不動産業界に話を戻すと、個人・法人の営業は、リアルだけで売るという仕組みにも影響が及びます。ビフォアコロナ時代に比べ、オンラインでユーザーとつながる比重が高まるのです。これは、リピーター営業の重要性を高めます。ユーザーの価値観だけでなく、不動産業務や取引などの、さまざまなところで価値変容の余波が及ぶでしょう。ただ、誤解していただきたくないことがあります。とくに、不動産の実務にかかわっている当事者へ伝えたいメッセージです。それは、リアル店舗やOFFラインによるユーザーとの接点の価値・意義が、今後、ゼロになるわけではないということです。

石村:不動産業界に話を戻すと、個人・法人の営業は、リアルだけで売るという仕組みにも影響が及びます。ビフォアコロナ時代に比べ、オンラインでユーザーとつながる比重が高まるのです。これは、リピーター営業の重要性を高めます。ユーザーの価値観だけでなく、不動産業務や取引などの、さまざまなところで価値変容の余波が及ぶでしょう。ただ、誤解していただきたくないことがあります。とくに、不動産の実務にかかわっている当事者へ伝えたいメッセージです。それは、リアル店舗やOFFラインによるユーザーとの接点の価値・意義が、今後、ゼロになるわけではないということです。

石村:現時点でもっとも大切なスタンスは、オンライン、IT、リモートワークなどをプラスアルファしていく姿勢です。いきなり、すべてがリアルからネットに置きかわるわけではなく両方の仕組みが並走します。すでに起きている変化です。傾向は強まる。価値のウェイトが変わりつつあるいま問われているのは、持続可能な経営スタイルを取り入れることができるかどうか。時代の変化を少しずつ取り入れ、ユーザーのニーズをキャッチアップした不動産会社になれるか。「いきなりすべてがネットに置きかわった」という認識で取り残された存在になるか。その分岐点に差し掛かっているというのが、経営者から現場スタッフまで、のべ800名以上の不動産業界関係者と1か月以上にわたり会話を繰り返してきた私の実感です。

石村:現時点でもっとも大切なスタンスは、オンライン、IT、リモートワークなどをプラスアルファしていく姿勢です。いきなり、すべてがリアルからネットに置きかわるわけではなく両方の仕組みが並走します。すでに起きている変化です。傾向は強まる。価値のウェイトが変わりつつあるいま問われているのは、持続可能な経営スタイルを取り入れることができるかどうか。時代の変化を少しずつ取り入れ、ユーザーのニーズをキャッチアップした不動産会社になれるか。「いきなりすべてがネットに置きかわった」という認識で取り残された存在になるか。その分岐点に差し掛かっているというのが、経営者から現場スタッフまで、のべ800名以上の不動産業界関係者と1か月以上にわたり会話を繰り返してきた私の実感です。

不動産業界で進む電子契約とIT重説。リアルとネットの融合を法改正が後押し

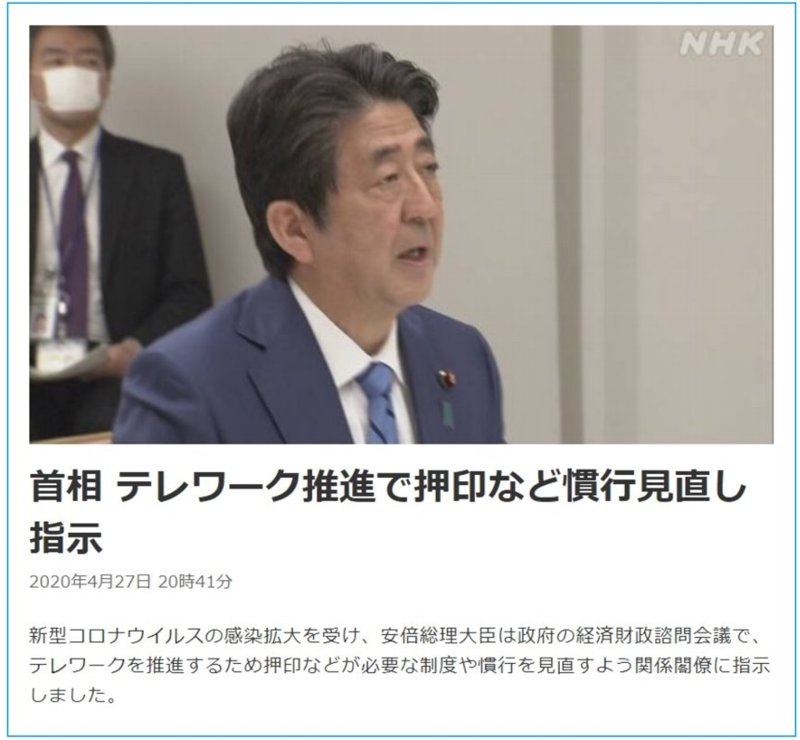

画像出典元:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200427/k10012408011000.html

4月から5月14日までにSUMAVEが取材したオンラインセミナーの数は63を数えます。取材テーマの中心はリモートワークです。不動産業界に限らず、インターネット業界をはじめとした、リアルをバーチャルで代替えする取り組み事例を取材しています。参加者、登壇者が口をそろえてあげる課題が書類の押印・回収・発送です。この課題感は日本の政府へ伝わっています。4月下旬に、安倍首相が対面や押印の慣習、規制を見直す方針を発表。不動産業界に限った話ではなく日本の産業全体の課題といえるでしょう。不動産業界の規制改革に話を戻すと、代表例が電子契約(電子サイン)とIT重説です。

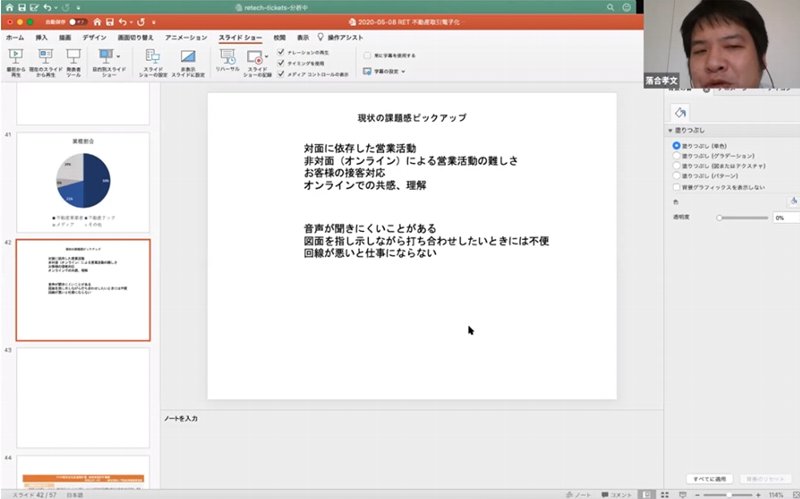

5月8日に、一般社団法人不動産テック協会がオンラインセミナーを実施しました。今すぐ取り組める不動産取引のオンライン化〜売買編〜というテーマのオンラインセミナーです。当日は152名が申し込みました。フィンテック協会の理事であり、不動産テック協会の理事でもある渥美坂井法律事務所の落合孝文弁護士(画像下)は、パネルディスカッションでIT化の流れを次のように解説します。

5月8日に、一般社団法人不動産テック協会がオンラインセミナーを実施しました。今すぐ取り組める不動産取引のオンライン化〜売買編〜というテーマのオンラインセミナーです。当日は152名が申し込みました。フィンテック協会の理事であり、不動産テック協会の理事でもある渥美坂井法律事務所の落合孝文弁護士(画像下)は、パネルディスカッションでIT化の流れを次のように解説します。

落合:感染者数だけを見れば、コロナは一旦落ち着きつつあるという見方もできますが、私が参加した別な会合にいる、コロナ対策チームを手伝っている専門家からすると、「欧州からの第2波が日本にも来るだろう。冬になればウィルスの動きは強まる」とのことです。人との距離をケアしていきましょうという社会的なムードが数年間はつづく見通しです。そう考えると、不動産テック協会でもWEB商談のノウハウを学べるような勉強会があってもよいのかもしれませんね。実践している人の話を聞いたり、体をはって教えてくれる人を招いたりです。

落合:感染者数だけを見れば、コロナは一旦落ち着きつつあるという見方もできますが、私が参加した別な会合にいる、コロナ対策チームを手伝っている専門家からすると、「欧州からの第2波が日本にも来るだろう。冬になればウィルスの動きは強まる」とのことです。人との距離をケアしていきましょうという社会的なムードが数年間はつづく見通しです。そう考えると、不動産テック協会でもWEB商談のノウハウを学べるような勉強会があってもよいのかもしれませんね。実践している人の話を聞いたり、体をはって教えてくれる人を招いたりです。

落合:テレワークの課題感については、フィンテック協会で調査しているものをご紹介します。金融業界の事例なので、そのまま不動産業界に当てはまるというものではないと思いますが、やはり、押印や紙があってツライというのは明白です。外部とのやり取りだけでなく、内部的な処理にも使われています。アフターコロナの世界観として、通勤が必要ないという話がありますよね。職場の近くに住む必要もなくなる。人によっては、「職場から遠くても広い部屋に住みたい」という願望をかなえることができる社会が訪れたことを意味します。従来の“人気のエリア”は、人の働きかたに依存していまから、そうなると交通の動向にもインパクトを与えます。これは、モビリティの話と密接にかかわるんです。すでに、東海道新幹線が減便されたり乗客が激減したりしていて、その影響は地方の交通へも波及しています」

落合:テレワークの課題感については、フィンテック協会で調査しているものをご紹介します。金融業界の事例なので、そのまま不動産業界に当てはまるというものではないと思いますが、やはり、押印や紙があってツライというのは明白です。外部とのやり取りだけでなく、内部的な処理にも使われています。アフターコロナの世界観として、通勤が必要ないという話がありますよね。職場の近くに住む必要もなくなる。人によっては、「職場から遠くても広い部屋に住みたい」という願望をかなえることができる社会が訪れたことを意味します。従来の“人気のエリア”は、人の働きかたに依存していまから、そうなると交通の動向にもインパクトを与えます。これは、モビリティの話と密接にかかわるんです。すでに、東海道新幹線が減便されたり乗客が激減したりしていて、その影響は地方の交通へも波及しています」

これ以上、耐えられない

落合:そんな声も聞こえてきます。今後は、人の流れがどうなっていくかという点にも、不動産業界の関係者には注視してほしいですね。

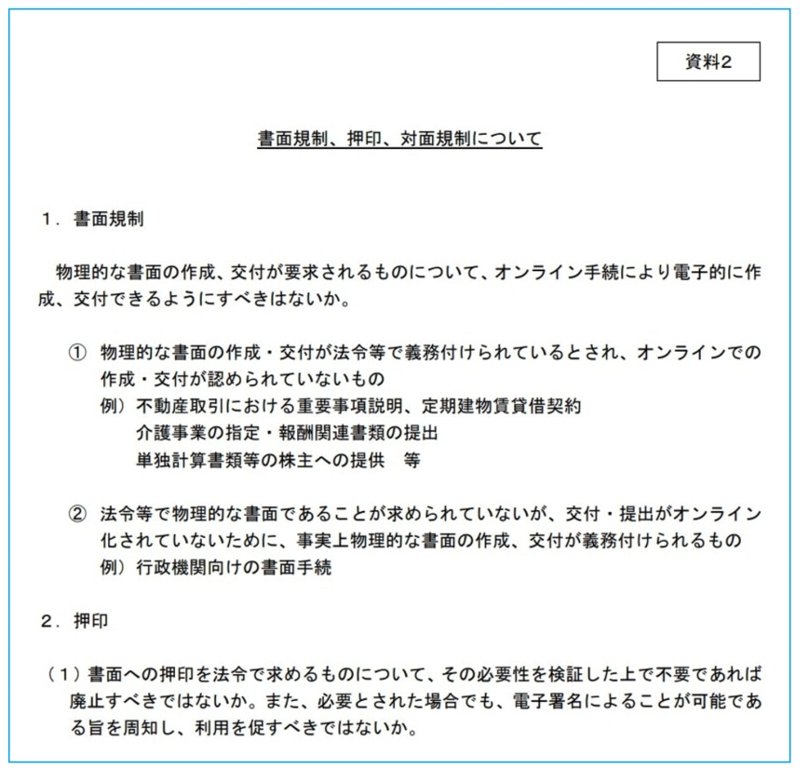

画像出典元:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200428/200428honkaigi02.pdf

書面や押印のルール改正については、規制改革推進会議での資料がインターネット上に公開されています(画像上)。落合氏によれば、業界団体や政府内だけでなく、弁護士同士の集まりでもその問題意識が頻繁に共有されているそう。改革については、「最後は、“はんこが不要である”と、多くの人が気づくようなソーシャルな議論へ展開できるかどうかがポイント」そう指摘しています。電子契約だけでありません。IT重説の取り組みも進んでいます。

198の登録事業者。IT重説の社会実験が不動産売買でスタート

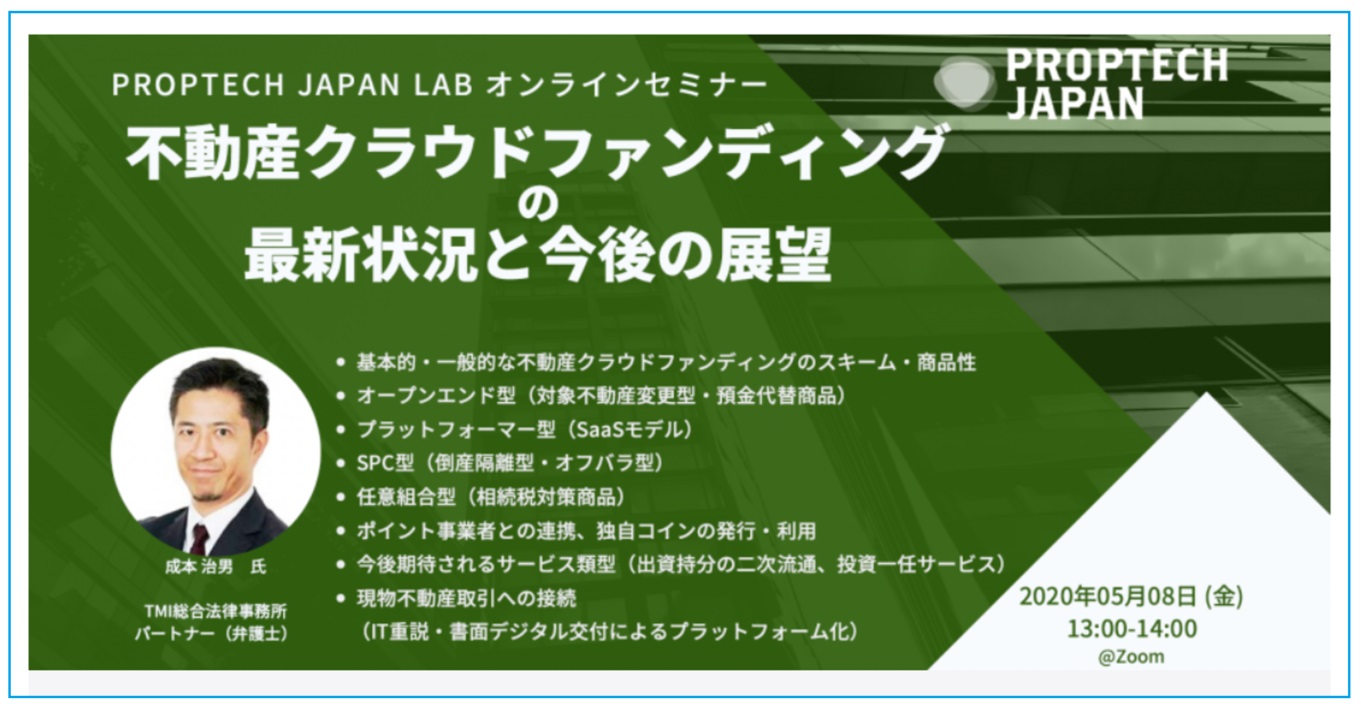

トークンやクラウドファンディングの領域で、長く、弁護士としてかかわる不動産テック領域の専門家に、TMI総合法律事務所の成本治男弁護士(画像下)がいます。PropTech Japanが開催した5月8日のオンラインセミナーで、成本氏はIT重説の現状を次ぎのように解説しています。

成本:テレビ電話やSkypeなどを通じて重説(重要事項説明)をするってことが、一部、すでに解禁されています。一部というのは賃貸取引のみです。これを「売買についてもテレビ画面を通じた非対面で、遠隔実施できるようにしよう」ということで社会実験がはじまりました。直接、会うことなく、遠隔地から重説ができるので、今後は、リモートでも取引ができるようになっていくでしょう。ここで1つ重要なことがあります。それは、紙の重要事項説明書をどうするか。現時点では、重要事項説明書の紙をユーザーに渡さないといけません。手渡しなのか郵送なのか。これをデジタル交付できるようになると業界のオンライン化はさらに進みます。クラウドファンディングのように、ダウンロード、PDFという方向性です。

成本:テレビ電話やSkypeなどを通じて重説(重要事項説明)をするってことが、一部、すでに解禁されています。一部というのは賃貸取引のみです。これを「売買についてもテレビ画面を通じた非対面で、遠隔実施できるようにしよう」ということで社会実験がはじまりました。直接、会うことなく、遠隔地から重説ができるので、今後は、リモートでも取引ができるようになっていくでしょう。ここで1つ重要なことがあります。それは、紙の重要事項説明書をどうするか。現時点では、重要事項説明書の紙をユーザーに渡さないといけません。手渡しなのか郵送なのか。これをデジタル交付できるようになると業界のオンライン化はさらに進みます。クラウドファンディングのように、ダウンロード、PDFという方向性です。

成本:賃貸取引においては、「重要事項説明書の紙をデジタル交付しよう」という動きもあり、社会実験も実施されていました。3か月の期間をへて現時点では、「いろいろ問題もあるね」ということで、社会実験の継続実施が予定されているところです。コロナの影響によるリモートワークの現状が考慮され、印鑑についての議論も進んでいます。「印鑑や紙は、できるだけなくす方向がよいよね」とういう議論です。首相直轄の日本経済再生本部で、先月(2020年4月)に提出された資料のなかにも、「不動産取引にかんしても、社会実験を継続実施するとともに、重説の電子化についても検討を進めるように」とあり、IT化やオンライン化が後押しされている状況です。おそらく、そう遠くないうちに不動産の現物取引も、完全デジタル化、オンライン化の世界が見えてくると思います。

成本:賃貸取引においては、「重要事項説明書の紙をデジタル交付しよう」という動きもあり、社会実験も実施されていました。3か月の期間をへて現時点では、「いろいろ問題もあるね」ということで、社会実験の継続実施が予定されているところです。コロナの影響によるリモートワークの現状が考慮され、印鑑についての議論も進んでいます。「印鑑や紙は、できるだけなくす方向がよいよね」とういう議論です。首相直轄の日本経済再生本部で、先月(2020年4月)に提出された資料のなかにも、「不動産取引にかんしても、社会実験を継続実施するとともに、重説の電子化についても検討を進めるように」とあり、IT化やオンライン化が後押しされている状況です。おそらく、そう遠くないうちに不動産の現物取引も、完全デジタル化、オンライン化の世界が見えてくると思います。

画像出典元:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/index.html

IT重説の社会実験に参加することが決まった事業者は、追加募集が終わった2020年5月11日時点で198。社会実験の実施期間は9月30日までの約140日間に設定されています。

不動産業界のIT化、手続きのオンライン化など、そうした規制緩和の流れは政府の後押しによって強さを増しています。ウィズコロナとされるいまをどう立ち回るか。そのスタンスはアフターコロナの世界において不動産会社の力の差となって現れます。ゼロか100の選択ではありません。これからは、オンラインとオフラインが融合するのです。ビフォアコロナの社会よりも、リアルとバーチャル/オンラインの両方で価値を提供できる不動産会社が顧客から選ばれます。おとずれるニューノーマルへの準備を。

※コロナ情勢の参考記事出典元一覧

(*1)4月23日付BBC

(*2)5月11日付Bloomberg

(*3)5月9日付TBSNEWS

(*4)5月1日付JETRO

(*5)4月22日付ニューズウィーク日本版

(*6)5月4日付NHKニュース

(*7)5月12日付日経電子版