データ活用の“課題”。トロントのスマートシティ計画を徹底解説

- Googleのグループ会社であるSidewalk Labsがカナダのトロントにあるウォーターフロントエリアをスマートシティとして再開発することを発表した。

- 「Sidewalk Toronto」はトロントが抱えるさまざまな社会課題を解決させるために提案された計画。

- 計画を進めていく中で、集められたさまざまなデータをどのように管理・利用していくか、行政や市民との連携が課題となっている。

【画像出典】「Sidewalk Labs」The Overview pp.242-243

Googleのグループ会社Sidewalk Labsが発表したトロントのスマートシティ開発計画

近年、世界各国で持続可能な社会を実現するために、スマートシティに向けた取り組みが進んでいます。カナダでも2017年10月にGoogleの親会社であるAlphabet傘下のSidewalk Labs(サイドウォークラボ)が、トロントのウォーターフロントエリアをスマートシティとして再開発することを発表しました。世界各国で取り組まれているような、交通手段や不動産を“スマート化”する取り組みとは異なり、スマートな都市を“土地開発から”つくることを目指しています。

「Sidewalk Toronto」と名付けられたそのスマートシティでは、住民の行動データをはじめとするさまざまなデータを収集し、それらのデータをもとに住民や環境にとってよりよい暮らしをつくり上げていくとされています。しかしSidewalk Labsが広告事業を展開するGoogleのグループ会社とあって、収集したデータの利活用やプライバシー問題などをめぐり議論が繰り広げられています。

今回はSidewalk Labsが公開しているプロジェクト資料だけではなく、株式会社KDDI総合研究所によるレポートR&A(※)を参考に、「Sidewalk Toronto」の具体的な内容と、計画を進めるにあたってどのような問題が起きているのかをご紹介します。

※株式会社KDDI総合研究所 フューチャーデザイン部門 林イラン『Googleのスマートシティ開発~狙いとビジネスモデル~』(2019年7月4日発行)

多くの社会課題を抱えるトロント

カナダ最大の都市トロントを中心とした大都市圏(GTA)では、1986年以降人口が増え続け、交通渋滞や環境汚染などが問題視されていました。また富裕層移民者や中国資本の投資の増加に伴い、住宅価格が上昇したり、貧富の差が拡大したりと、さまざまな社会課題を抱えていました。

これらの課題解決にむけて、GTAでは都市周辺の未開発地まで開発を進めています。そんな中、2001年にその開発を促進するためトロント市とオンタリオ州、カナダ政府が共同でWaterfront Toronto公社を設立しました。

Waterfront Toronto公社は、まずトロント・Quayside地区の再開発を進めるため、資金調達とイノベーションを行うパートナーとして、2017年Sidewalk Labsを選定、さらに同年10月には同地区のスマートシティの開発計画「Sidewalk Toronto」プロジェクトを発表しました。

Sidewalk Labsはもともと2015年にテクノロジーによる都市の課題解決を目指して設立された会社です。「Sidewalk Toronto」プロジェクトにいたるまでは、市民や観光客向けの無料Wi-Fiの提供(LinkNYC)や交通データのプラットフォーム(Coord)の提供など都市計画に関する取り組みを行ってきました。こうした取り組みの成果が「Sidewalk Toronto」プロジェクトにつながったといえます。

Sidewalk Labsが提案する「Sidewalk Toronto」プロジェクトとは

では「Sidewalk Toronto」プロジェクトとは具体的にはどういったものなのでしょうか?

同プロジェクトによって開発が予定されている地域区分と、プロジェクトが掲げる4つの目標、開発に関わるSidewalk Labsのビジネスモデルの全貌を明らかにしていきましょう。

「Sidewalk Toronto」プロジェクトによる開発地域

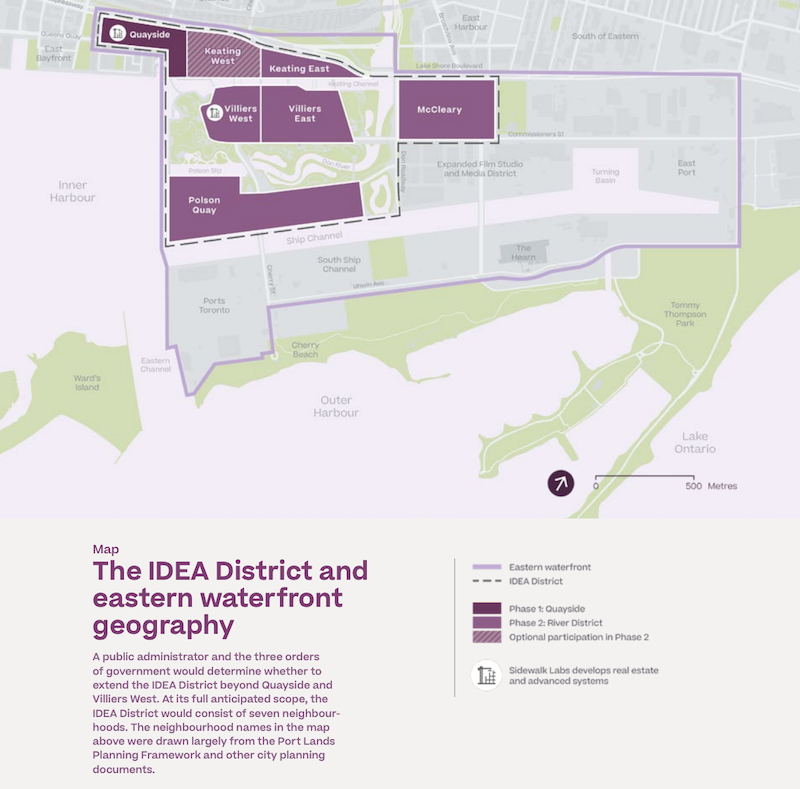

20年以上の年月をかけて5ヘクタールのQuayside(キーサイド)地区を開発し、次にその知識や技術をもとに62ヘクタールのRiver District地区を開発する予定です。

River District地区にはGoogleカナダ本社の移転や都市イノベーション研究所などの新設を予定しているVilliers Westエリアや、映画をはじめとするクリエイティブ産業を営む中小企業・ベンチャー企業が集まるMcClearyエリア、住宅や公共施設などが集まるPolson Quayエリアなどがあります。

「Sidewalk Toronto」プロジェクトではQuayside地区とRiver District地区を合わせて、革新的な都市開発と経済活性化が可能な地域としてIDEA District(Innovative Development and Economic Activation District)地区と呼んでいます。

「Sidewalk Toronto」プロジェクトによる開発地域【出典】MIDP Volume 0 The Overview(Accessible)p.93より【URL】

「Sidewalk Toronto」プロジェクトによる開発地域【出典】MIDP Volume 0 The Overview(Accessible)p.93より【URL】

https://storage.googleapis.com/sidewalk-toronto-ca/wp-content/uploads/2019/06/23135500/MIDP_Volume0.pdf

「Sidewalk Toronto」プロジェクトの4つの目標

目標1.雇用創出と経済活性化

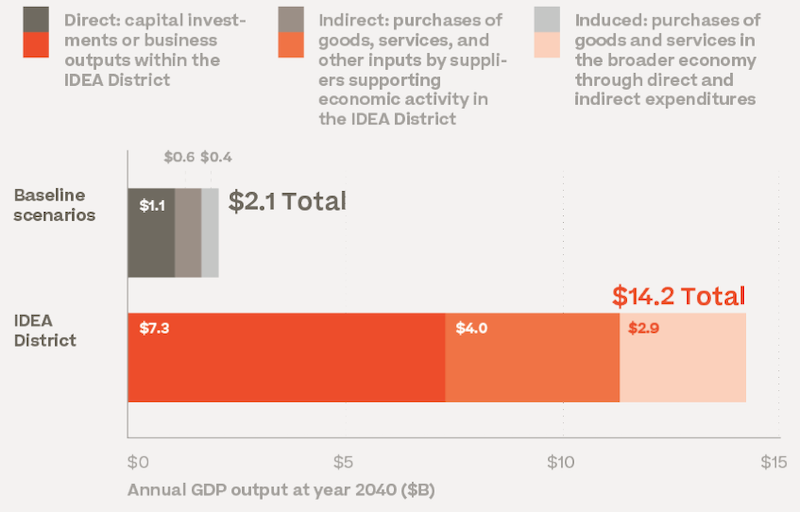

同プロジェクトでは、2040年までに93,000以上の雇用を生み出すとともに、1年あたり約43億ドルの税収入と約142億ドルものGDPを創出し、トロントやオンタリオ州、ひいては国の経済活性化につなげることを目標としています。

この目標を実現させるための施策にはGoogleのカナダ本社をトロントに移すことも盛り込まれています。本社を移転することで、世界中から企業や人材が集まりやすい環境をつくろうとしているのです。また、集まってきた人が住みやすいよう、手頃な価格で住宅を提供することも視野に入れています。さらに都市開発に取り組む研究機関やベンチャー企業へ投資するなどトロントの活性化を推進しています。

2040年のIDEA District地区のGDP予想【出典】The Plans p.426より【URL】https://storage.googleapis.com/sidewalk-toronto-ca/wp-content/uploads/2019/06/23135619/MIDP_Volume1.pdf

2040年のIDEA District地区のGDP予想【出典】The Plans p.426より【URL】https://storage.googleapis.com/sidewalk-toronto-ca/wp-content/uploads/2019/06/23135619/MIDP_Volume1.pdf

目標2.持続可能(サステナビリティ)な開発

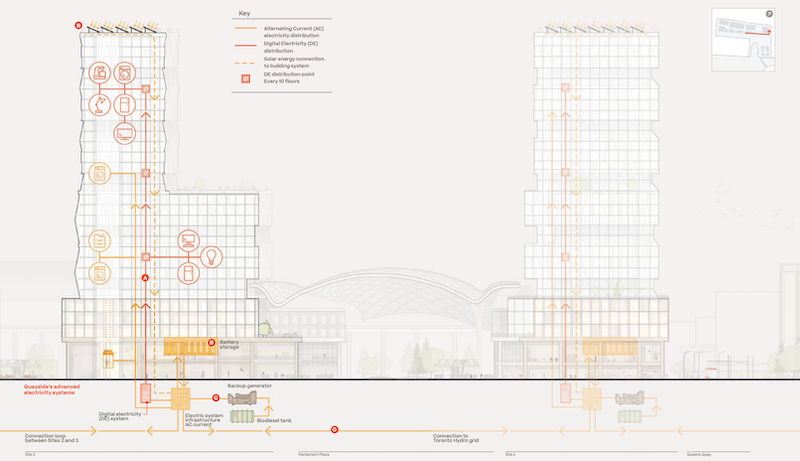

建築設計の段階でエネルギー効率が良くなるような工夫をプロジェクトの中に盛り込んでいます。建築後も地熱エネルギーのような環境に優しいクリーンエネルギーの活用や、デジタルマネジメントツールによってエネルギーの無駄を省き、効率よく運用できるよう管理するなど、これから建設する建築物自体を最初からスマートな(最適化された)ものにしようとしています。

またゴミ削減のため、ゴミの分別をリアルタイムでフィードバックする取り組みや、都市緑地といった自然を利用したインフラ整備と雨水を管理するシステムを連携させて水質を守る取り組みも計画されています。

Quayside地区の電気システム【出典】The Plan pp.206-207より【URL】https://storage.googleapis.com/sidewalk-toronto-ca/wp-content/uploads/2019/06/23135619/MIDP_Volume1.pdf

Quayside地区の電気システム【出典】The Plan pp.206-207より【URL】https://storage.googleapis.com/sidewalk-toronto-ca/wp-content/uploads/2019/06/23135619/MIDP_Volume1.pdf

目標3.環境面、価格面に優れた住宅設計

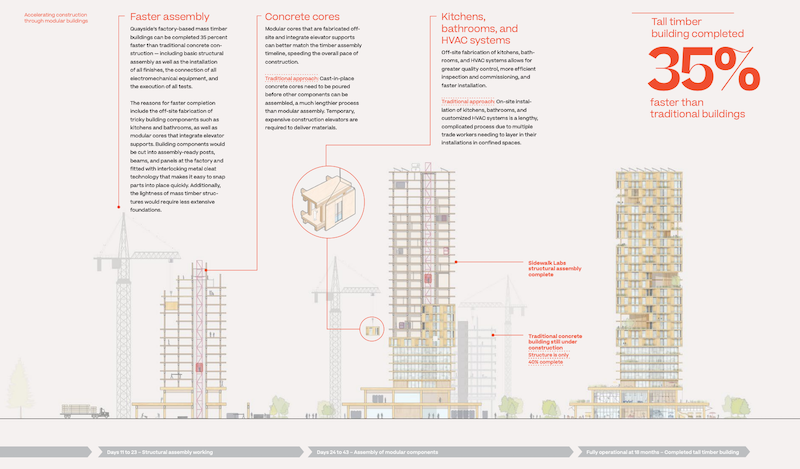

コンクリートや鉄筋よりも環境に優しく、それでいて同等の耐久性、耐火性を備えた「マスティンバー」という建材を用いた住宅を計画しています。

その建材を活用した新しい構法を用いることで、従来よりも工期を約35%削減でき、より早い建設が可能になります。またQuayside地区の住宅のうち、20%を手頃な価格で、20%を中所得者向けの価格で提供し、多様な所得の人々が住むコミュニティの実現を目指しています。

新しい工法を用いた建物のイメージ図【出典】The Plan pp.176-177より【URL】https://storage.googleapis.com/sidewalk-toronto-ca/wp-content/uploads/2019/06/23135619/MIDP_Volume1.pdf

新しい工法を用いた建物のイメージ図【出典】The Plan pp.176-177より【URL】https://storage.googleapis.com/sidewalk-toronto-ca/wp-content/uploads/2019/06/23135619/MIDP_Volume1.pdf

目標4.新しいモビリティマネジメント(輸送システム)

トロント市内とQuayside地区を結ぶ公共交通機関LRT(Light Rail Transit)の拡張やシェアリング型の輸送手段、自動運転車両の導入などによって、住民が個人で車を持たずに暮らせるまちづくりを計画しています。

さらに各国で進められているMaaSのようにこれら交通手段を統合し、サブスクリプションサービスとして提供することで、より手軽で快適に住民が移動できる交通システムを構想しています。

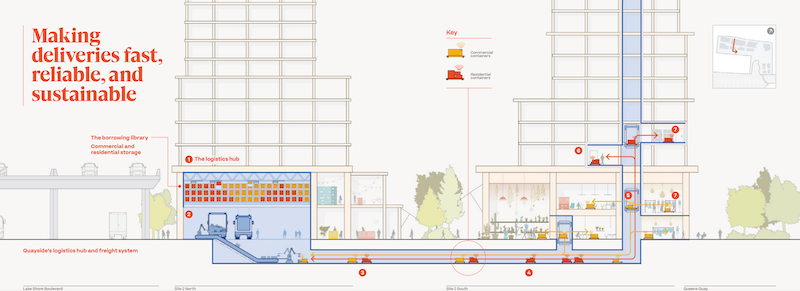

日本でも宅配便や物流トラックの路上駐車や歩行者と車両の接触事故などが道路渋滞を招く原因として問題視されていますが、「Sidewalk Toronto」プロジェクトでは物流車両の交通をまちの地下に整備したり、歩行者専用レーンや自転車専用レーン、車両専用レーンなど速度に合わせたレーンを設けたりすることで、住民が安心して移動できる仕組みづくりを行う予定です。

Quaysideの物流ハブおよび貨物システム【出典】The Plan pp.134-135より【URL】https://storage.googleapis.com/sidewalk-toronto-ca/wp-content/uploads/2019/06/23135619/MIDP_Volume1.pdf

Quaysideの物流ハブおよび貨物システム【出典】The Plan pp.134-135より【URL】https://storage.googleapis.com/sidewalk-toronto-ca/wp-content/uploads/2019/06/23135619/MIDP_Volume1.pdf

加えて交通量が多い通勤時間帯のみ公共スペースを乗降用スペースに転換したり、道路状況にあわせて信号を調整したりするなど、リアルタイムに対応できるよう管理・運営する予定です。

Alphabetグループが理想とする、持続可能な社会システム

このように「Sidewalk Toronto」プロジェクトでは、開発地区を一つのプラットフォームとして、エネルギーや物流といったインフラの整備や、住宅をはじめとした建築物や道路のデザインといったハード面に加えて、MaaSやリアルタイムな交通調整などソフト面にいたるまで、すべてを統合した上で効率的に運営するまちづくりを目指しています。これにより経済活性化を図るだけではなく、住民や環境にとって最適な暮らしを実現しようとしているのです。

例えば、Alphabetグループで自動運転配車サービスを展開するWaymo(ウェイモ)をはじめ、Waymoの競合他社にあたる第三者との連携も視野にいれているといわれています。スマートシティの基礎となる部分はそのまま活用しつつも、その都市にあわせた連携を企業の垣根を超えて進めることで、都市の良さを残しつつスマートシティ化していくことができるのです。

プラットフォームとして役立つスマートシティのモデルづくりと、それを活用した上でさらにその都市固有の特徴を活かしたまちづくり。それこそが、Sidewalk LabsをはじめとしたAlphabetグループが理想とする、持続可能な社会システムといえるでしょう。

Sidewalk Labsのビジネスモデル

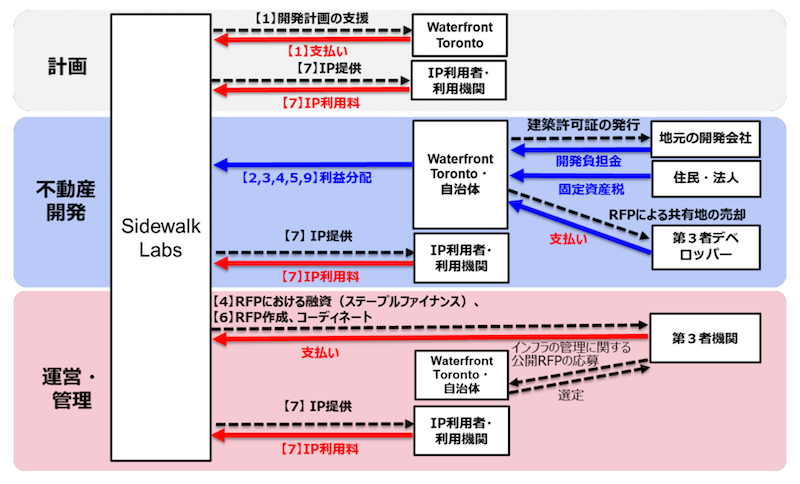

現在Sidewalk Labsは「Sidewalk Toronto」プロジェクトの計画段階において、こうした効率的なまちづくりと管理運営に向けたコンサルティングを行っており、コンサルティング費としてWaterfront Torontoから収入を得る形をとっているとみられています。

「Sidewalk Toronto」プロジェクトが実行フェーズに移ってからは、Quayside地区とRiver District地区内のVilliers Westエリアの不動産開発をSidewalk Labsが担う予定です。この不動産開発によって新たな建築物の固定資産税が自治体に入ることになりますが、この増加分の一部や、第三者デベロッパーへの開発地区の土地の売却益をSidewalk Labsへ分配するよう主張しています。

また、この地域の開発会社に対して、Waterfront Toronto公社が建築許可証を発行する代わりに開発負担金を受け取りますが、その一部もSidewalk Labsに分配される予定です。

さらに、「Sidewalk Toronto」が実現したあかつきには、Sidewalk Labs以外の第三者機関がそのインフラの運営や管理を行っていきます。その第三者機関の選定にあたってはWaterfront Toronto公社がRFP(Request for Proposal:提案依頼書)を公開して行いますが、そのRFPの作成やコーディネートをSidewalk Labsが担うことで収入を確保するとみられています。

Sidewalk Labsの主な収入源【出典】Googleのスマートシティ開発~狙いとビジネスモデル~ p.13より【URL】https://www.kddi-research.jp/topics/2019/070401.html

Sidewalk Labsの主な収入源【出典】Googleのスマートシティ開発~狙いとビジネスモデル~ p.13より【URL】https://www.kddi-research.jp/topics/2019/070401.html

企業主導型スマートシティが抱えるプライバシー問題

前述のように、「Sidewalk Toronto」プロジェクトでは効率的にエネルギーを活用できる、環境に優しい建築物の開発や、住民が安全に移動できる交通システムの構築などによってまちの最適化を目指しています。それらを行うためには、住民がどのようにそのまちで生活し、何に課題を感じていて、どう改善すれば住民にとって最適化なまちになるのか、住民のありのままの姿を捉える必要があります。

例えば道路状況の混雑緩和のためには、まず道路にセンサーを設置し、その場にいる住民がどれだけ公共交通機関や自動運転車、自転車、徒歩を利用しているのかリアルタイムに正確に把握することが大切です。そして道路混雑を引き起こした原因を分析し、最適な改善策を講じます。こうした住民の行動データを積み上げ、改善を重ねることで最適化していくのです。これはまちの物流システムやエネルギーの効率的な運用などにも同様のことが言えます。

そうした行動データは、誰がどのように管理、活用するのでしょうか?

実は「Sidewalk Toronto」プロジェクトが2017年10月に発表されてから、2019年6月に具体的で体系的な開発計画(マスタープラン)を発表するまで、18ヶ月もの時間を要しています。その原因は、住民の行動データをどのように管理、活用するのか、データのプライバシー問題について住民や自治体とともに慎重に議論を重ねていたためです。Sidewalk Labsが、広告事業を営むGoogleら巨大なIT企業のグループ会社でもあるため、データの所有権や広告事業などへのデータの商業利用が懸念されたのです。

その懸念の波はさまざまな形で広がっていきました。2018年10月にはプロジェクトに参加していた専門家がプライバシー問題を理由に辞任しました。さらに2019年4月にはカナダ自由人権協会がプライバシーの侵害を理由に、プロジェクトの打ち切りを求めてカナダ政府やオンタリオ州、トロント市を相手に訴訟を起こしたのです。

こうした動きに対して、Sidewalk Labsは当初はデータ活用に関する考え方や原則を表明する程度でしたが、専門家や住民と意見交換を重ねるうち、住民の不安感を取り除く4つの方針を提案しました。

1つ目はプライバシーと公益を保護するためにデータ信託機関を設立すること。2つ目は該当データの収集や活用時には監査をうけ、住民の同意なしにAlphabetを含む第三者へデータを共有しないこと。3つ目はAlphabet以外の開発者が新しいサービスを展開しやすいようオープンスタンダードに技術を展開すること。そして4つ目は開発計画に関わる全ての利害関係者にガイドラインを適用し、プライバシーと公益を最優先とすることを示しています。

このように「Sidewalk Toronto」プロジェクトは、民間企業主導の計画であるために、商業利用との切り離しの対策が問われています。どう倫理的、体系的に既存事業とすみ分けていくのか、今後世界に展開する際も焦点になっていくでしょう。住民の声をないがしろにせず、最初に丁寧に方針をすり合わせていくことが、理想のスマートシティ実現への近道といえます。

企業主導型のスマートシティを実現するには

今回はカナダ・トロントで計画されている企業主導型のスマートシティプロジェクトを紹介しましたが、これに似たプロジェクトとして2020年1月に日本でもトヨタが「コネクティッド・シティ」プロジェクトを発表しました。

これは、東富士(静岡県裾野市)で自動運転やMaaS、スマートホーム技術などを導入・検証できる実証都市を新たに作るというものです。トヨタはこうした街作りを進めていくうえで、世界中のさまざまな企業や研究者の参画を募っています。

今後、世界的にも異業種の企業が、都市計画からまちづくりに参画する例が出てくると考えられます。その際「Sidewalk Toronto」プロジェクトは、企業主導型のまちづくりにおいて特に留意すべきことを示すモデルケースとなることが期待されます。

高齢者、子ども、男性、女性......それぞれの声を反映して、かたちづくることは簡単ではありません。ですが自治体や企業、住民がそれぞれ歩み寄って連携し、プライバシー問題などの壁を乗り越えることで、理想のまちの実現に近づくのではないでしょうか。