民泊新法の届出がまもなくスタート! 民泊トラブルの実例をIoT商品はどこまで防げるのか

- よくある民泊トラブルは、騒音、セキュリティ、ゴミ問題の3つに大別できる

- 騒音とセキュリティに関する民泊トラブルは、IoT商品で一定程度の対策ができる

- 現状は、トラブルをゼロにするのは難しく、ホストとゲストのコミュニケーションが不可欠である

はじめに

2018年3月15日から、住宅宿泊事業法(民泊新法)の届け出受付が始まります。

リクルートホールディングスや楽天株式会社など、様々な企業が2018年6月の民泊新法施行に先駆けて、民泊事業への参入を既に表明をしています。

規制緩和をビジネスチャンスと捉え、積極的に参入する企業が増える一方で、一部報道によると、4割を超える自治体が”民泊事業を制限する方向”に動いているそう。住環境悪化を懸念してのことです。

2016年には、東京都新宿区だけでも民泊に関する苦情が250件近く寄せられたと言います。これは、2015年に比べて2.5倍もの数だったそう。民泊データ解析をしているメトロエンジン株式会社によると、2015年から2016年にかけての1年間で、新宿区では、542件(前年比125%)もの物件が新たに民泊を開始。この急激な新規民泊物件の増加が、苦情が増えた要因の一つだとみられます。

こうした背景を鑑みると、全国での民泊解禁に伴い、民泊トラブルの報告件数が増えるのは、ほぼ確実だと言えるでしょう。 民泊トラブル防止のIoT商品やサービスは続々とリリースされていますが、それらを用いて実際にトラブルを未然に防ぐことはできるのでしょうか。

今回の記事では、中央区の保健所を取材して得た民泊トラブル事例を参考に、IoT商品でそうしたトラブルを未然に防ぐことができるのかどうかを検証します。

目次

- 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは

-

騒音トラブル vs IoT商品

- 24時間監視の民泊センサーで瞬時に異常値を通知 -

セキュリティトラブル vs IoT商品

- コンビニでの無人カギ受け渡しサービス

- スマートロック

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは

『住宅宿泊事業法』とは、2017年6月に成立した日本全国での民泊営業を解禁する法律のことです。一般に、民泊新法とも言われています。

『住宅宿泊事業法』とは、2017年6月に成立した日本全国での民泊営業を解禁する法律のことです。一般に、民泊新法とも言われています。

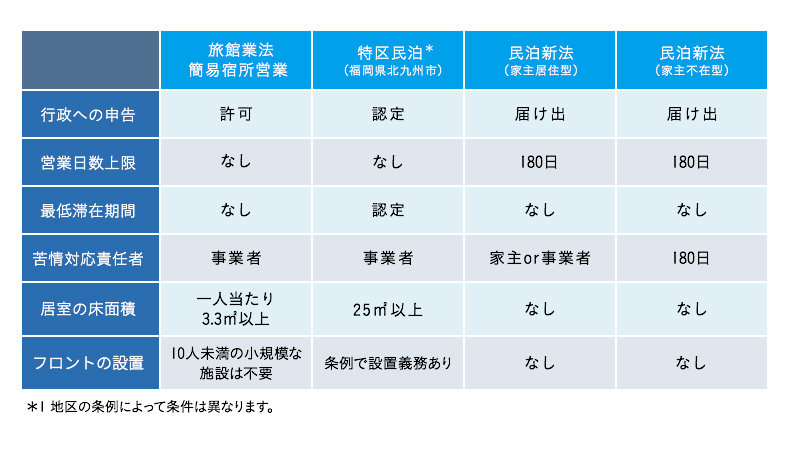

これまで、民泊を行う場合、以下の2つ方法がありました。

- 旅館業法上の簡易宿所営業許可を取る

- 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)*として登録をする

* 国が定めた特区で、自治体が民泊許可の条例を定めると、”旅館業法の規定が適用されずに”特区民泊を行うことができるというもの。

1に関しては、都道府県の旅館業法担当窓口に事前に相談に行き、申請をする必要があります。さらに、施設の図面の提出を求められたり、フロントの設置努力義務があったりと、気軽に始めるには少しハードルの高い申請手続きが定められています。

一方、特区民泊では、手続きが簡略化されているとはいえ、2泊3日の最低滞在期間が定められていたり、国家戦略特区内の中でも、自治体が民泊許可の条例を定めている特区でしか申請できなかったり、という制限があります。また現状、国家戦略特区の中で民泊特区が許されているのは、東京都大田区や福岡県北九州市など、数える程しかありません。

これまでは、以上のように面倒な申請手続きやルールがあったため、許可を取らずに営業をする違法民泊が数多くありました。厚生労働省が2016年に行った調査によると、約1万5000件の民泊仲介サイトに登録されている民泊のうち、8割が無許可の違法民泊でした。

広島修道大学の富川久美子教授(観光学)は、「違法な民泊を放置すれば近隣トラブルなど様々な問題が懸念され、正規の施設の経営を圧迫するおそれもある。」と言います。

違法民泊が溢れかえっている実態を解決するべく、政府は民泊新法を2017年6月に制定。2018年の6月15日に民泊新法が施行されると、家主がインターネットから届け出をすることで、年間180日を上限に民泊営業をすることができるようになります。

申請手続きが簡略化されると同時に、施設の衛生面の担保や、苦情対応などがホストに義務付けられます。行政の立ち入り権限も与えられており、罰則は以前より厳しくなります。民泊新法では、民泊営業のハードルを下げる代わりに、ホストの義務を明確化、罰則の厳重化をすることで、違法民泊の減少を狙っています。

騒音トラブル vs IoT商品

- 「隣の家で夜中まで宴会が行われていて、眠れない」

- 「長屋をシェアして住んでいるのだが、何度注意しても民泊で利用している隣人の喋り声がうるさくて、ついには警察を呼ぶ事態になった」

都内の保健所に取材を行ったところ、実際にこうした相談が寄せられていることがわかりました。できれば警察沙汰になる前に、対策をしておきたいですよね。

24時間監視の民泊センサーで瞬時に異常値を通知

point.:https://minut.jp/

こうした騒音トラブルを未然に防ぐのが、スウェーデン生まれの民泊センサー”ポイント”。”ポイント”は、事前にホストが騒音の”異常値”を設定すると、24時間体制で部屋の状態をセンサーで監視してくれます。騒音の異常値を越えると、ウェブやアプリから管理者に通知がされるので、ホストがいち早く事態を把握し、ゲストに対して注意をすることもできます。 また、”ポイント”は騒音だけでなく、温度・湿度の管理も可能。よりゲストに快適な環境を提供するためのツールとしても利用できるのも特徴です。

2018年3月時点では、SUMAVE編集部で調査する限り、現在導入可能な騒音対策に使えそうなIoT商品は”ポイント”のみでした。しかし、2018年の7月からは、楽天コミュニケーションズ株式会社と株式会社SQUEEZEが共同で開発した"あんしんステイIoT"というサービスのオプションの一つとして、騒音センサーの導入が可能になります。

早い段階で何かしらの手が打てるという意味では、騒音トラブル対策として活躍するでしょう。騒音センサーを導入しているという事実は、抑止力としても役立ちそうですね。

セキュリティトラブル vs IoT商品

- 「インターホンが鳴ったので、玄関を開けて出たら、見知らぬ人が立っていて怖かった」

- 「隣のマンションの同じ部屋番号の人が民泊営業をしているようで、外国人が自分の部屋の玄関前まで上がってきてインターホンを鳴らされることが増えた」

「オートロックの内側の居住者のみが出入りするマンションの共有部分で、知らない人たちがスーツケースを引いて歩いているのを頻繁に見かけるようになり不安だ」

周辺住民に不安を与えてしまう、上のような事例が報告されています。

フロントを設置していない民泊物件では、家主が部屋で滞在者を待ち、カギの手渡しをすることがあります。おそらく、インターホンの押し間違いによるトラブルは、そうした時に起きているのでしょう。

ということは、カギの受け渡しを事前に行うことで、防ぐことができそうですね。民泊の拡がりに伴って、カギに関するサービスは、大きく分けて2種類出ています。一つは、遠隔操作のできるカギ受け渡しサービス。もう一つは、スマートロック(電子錠)サービスです。それぞれ実際の商品を見てみましょう。

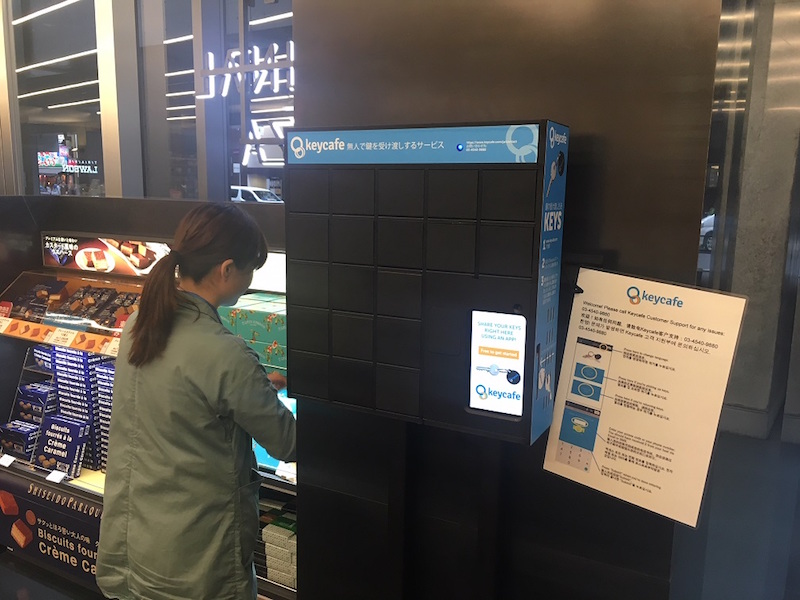

コンビニでの無人カギ受け渡しサービス

LAWSON:http://www.lawson.co.jp/company/news/detail/1320748_2504.html

2018年の1月に、コンビニ大手のローソンが、キーカフェジャパン合同会社と始めた”Keycafe Smartbox”と呼ばれるサービスです。第一号は、ローソンGINZA SIX店に設置されました。店内に設置された、小さくなったコインロッカーのような見た目の19個のボックスは、タッチパネルで操作します。

ホストは、ボックスにカギを入れ、インターネットからボックス解錠に必要なアクセス権をゲストに付与します。ゲストごとにアクセス権を変更することができるので、安全性もバッチリ。ゲストは付与されたコードを入力すると、ボックスが開きカギを受け取れます。同サービスは、2019年3月までに100店舗への導入を予定されており、今後拡がる民泊のカギ受け渡しに役立ちそうです。

カギの受け渡しを事前にすることで、ゲストが間違ってインターホンを押すことはなくなりそうです。しかし、ゲストが別の部屋のカギ穴にカギをさしてしまう可能性は、否定できません。果たして、スマートロックは、それを解消できるのでしょうか。

スマートロック

スマートロックとは、ドアの錠をインターネットにつなげることで、スマートフォンのアプリ等での開閉・管理を可能にするシステムのことです。ほとんどの製品にオートロック機能が搭載されていて、解錠のパスワードの変更や、カギ(解錠権利)の取り消しはいつでも何度でも可能なので、セキュリティ面も安心。

例えば、株式会社フォトシンスの提供するスマートロック「Akerun(アケルン)」は、工事不要で取り付けのできるスマートロックです。これを使うと、いつでも誰にでもアプリ上から解錠の権利を付与することができます。必要なのは、カギを渡したい人の携帯電話番号かメールアドレスのみ。あとは、カギの有効期限を設定して送信するだけです。

マスターキー所有者が定めた期間中、カギの受取手は専用アプリを起動することで、解錠をすることができます。また、マスターキーの所有者は、誰がいつカギの操作を行ったかを通知する設定をすることもできます。

現在市場に出ている商品は、以下のようなものがあります。

- ”Akerun 事業者向け”、”Akerun ご家庭向け”

- Wi-Fi型スマートロック“RemoteLock”

- ”Qrio Smart Lock”

- ”Ninja Lock”

スマートロックが、ゲストにとってもホストにとっても便利なアイテムであることは間違いなさそうですが、残念ながら、ゲストによる部屋の間違いを防ぐことはできそうにありません。

夜遅い時間に、誰かが自宅のカギ穴をガチャガチャと回しているのは、やはり恐ろしい体験だと思います。隣人にそうした迷惑をかけたくないのであれば、”ドアにステッカーを貼っておき、それを事前にゲストに伝えておく”などの原始的な方法が、現状では最も効果的な方法なのかもしれません。

ゴミトラブル vs IoT商品

- 「飲食店を経営していて、ゴミ処理は専門業者に頼んでいるのだけれど、指定外の袋に入った全く関係のないゴミが紛れるようになった」

- 「ゴミ置き場の清掃を担当しているけれど、生ゴミの日にペットボトルや缶が捨てられていて、非常に目立つ」

ゴミトラブル対策のIoTは未発売?

日本では、エリアによってゴミの出し方が非常に細かく定められていて、短期滞在者にそのルールを守ってもらうのは、容易なことではありません。この記事を執筆した2018年3月時点SUMAVE編集部調べでは、民泊のゴミトラブル対策に役立つIoT商品は見つかりませんでした。

ゴミ出しルールブックの策定、あるいはホストがゴミ出しをするのが、対策方法としては通例だそうです。

まとめ

民泊新法は、法人にとっても個人にとっても民泊事業参入へのきっかけになるかと思います。民泊新法の施行が迫る中、世間を賑わす事件なども起きており、民泊運営の一つの大きな課題として、民泊トラブル対策は注目を集めています。

今回の編集部の”続々と発売されるIoT商品で、民泊トラブルを未然に防げるかどうか”の検証では、「限定的に役に立つ商品もあるが、未発売のものもあり、今後の開発に期待したい」という結果になりました。

現時点では、民泊トラブルの回避には、IoT商品を上手に活用してトラブルを未然に防ぐ努力をするのと同時に、きちんと人件費や時間を割いて、ゲストとのコミュニケーションを取ることも不可欠のようです。