欧米諸国は普及進む、日本でなぜスマートホームが普及しないのか?

- 三菱地所のスマートホームシステム「HOMETACT」が他社の物件への導入も始まる。

- スマートホーム普及の鍵は操作の統一。

- 「HOMETACT」はメーカーにとらわれない不動産会社だからできたテックサービスで、操作の統一を推進し、普及を目指す。

スマートホームの普及が進む

SUMAVEでは7月に「共働き世帯必見!スマートホームの最新トレンドと設計ポイント」(https://www.sumave.com/20230712_23148/)でもご紹介したスマートホーム。海外では急速に普及し、住宅の全てがネットワークでつながる新しいライフスタイルが広がっています。例えば、アメリカのGoogle NestやAmazon Echoがその典型です。これらのデバイスは、音声認識AIを通じて家電の操作や情報提供を可能にし、生活の質(QOL)を高めています。日本でもNestやEchoを使っている人はいるのではないでしょうか。

Nestはサーモスタット、セキュリティカメラなど、家全体をカバーする一連の製品を提供しています。Echoは音声アシスタントAlexaと組み合わせて、音楽再生からショッピング、ニュース配信まで幅広いサービスを提供しています。AmazonはRINGをラインナップにいれ、ドアベルやセキュリティカメラへの参入も果たしました。

これらのプラットフォームは、他のスマートデバイスとの相互作用を通じて、生活空間を一体化し、より自動化され、便利なものにしています。

スマートホーム最大の課題は「バラバラ操作」

スマートホームはエアコンやテレビ、照明など様々な機器を本来一元管理することで利便性が高まります。しかし、例えば一つの家電メーカーや住宅設備メーカーが推進しているスマートホームシステムを導入した際、エアコンやテレビなどを同じメーカーのものにしなければいけないこともあります。これが心理的負担となり、日本のスマートホームの普及が遅れているともいわれています。かといって、日本の環境で様々な機器をつなぐスマートホームのサービスは少ないのが現状です。

そんな中、三菱地所のスマートホームシステム「HOMETACT」が進化を続けています。「HOMETACT」は主にスマートフォンのアプリ上での操作でエアコンや照明のオン・オフ、カーテンの開閉、掃除ロボットの稼働などを実行できるもの。複数社のIoTデバイスを一元管理しようという考え方です。家の外からでも操作ができるため、例えば猛暑の中で家に帰る前に事前にエアコンを入れるなどが可能となります。

「HOMETACT」は住宅設備大手各社の主要機器との連携を進めており、メーカーが違っても対応する多くの家電を操作できます。電気製品や住宅設備等メーカーを選ばない不動産会社の強みを活かし、自社の物件だけでなく他社の分譲マンションへの導入も始まっています。

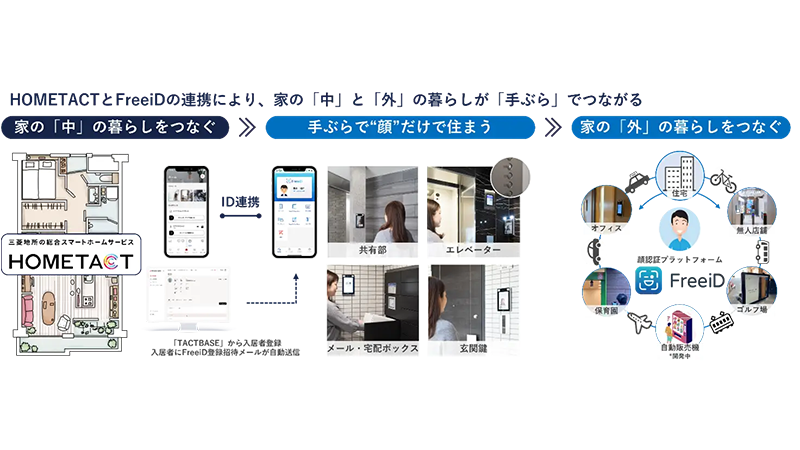

具体的には2023年5月、プロパティエージェントは同社が開発する分譲マンション「ヴァースクレイシアIDZ板橋本町アーバンレジデンス」に「HOMETACT」を導入しました。さらに同物件ではDXYZ株式会社の顔認証プラットフォーム「FreeiD(フリード)」と連携させ、エントランスや自分の部屋も顔認証だけで入ることを可能としました。

プロパティエージェントのHOMTACTとFreeiDの連携イメージ【出典】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000021233.html

プロパティエージェントのHOMTACTとFreeiDの連携イメージ【出典】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000021233.html

日本は海外、特に欧米諸国と比べてスマートホームの普及率は低いといわれていますが、裏を返せば今であればトップシェアを確保できるチャンスでもあります。三菱地所としては、このタイミングで各社と連携し、普及を加速させる狙いがありそうです。

日本の普及、加速の鍵は「一元管理」「キラーコンテンツ」

日本のスマートホームはバラバラ操作が続いているため、「繋ぐこと重視」の推進をしていますが、一方の海外、特に欧米諸国ではすでに、利便性とライフスタイルの向上がスマートホームの推進力となって普及しています。日常的にスマートスピーカー、スマートテレビ、スマート照明など、AI技術を活用したデバイスを利用している傾向があります。日本でもIKEAの店舗に足を運ぶとスマート空気清浄機、スマート照明、電動ブラインド、Wi-Fiスピーカーなど家具メーカーが積極的に取り組んでいることを体験できます。

日本はこれまでメーカーごとにサービスやプロダクトを提供しているため管理が煩雑になりがちでしたが、「HOMETACT」が他の家電・家具メーカーなどを巻き込み、一元管理を可能とすれば普及が加速する可能性は大いにあります。

もう一つ普及の鍵としてはキラーコンテンツの存在でしょう。欧米諸国は治安の問題もあり、スマートホームのセキュリティ部分が重視され、導入が進んでいる部分もあります。これと同じように日本の人たちが「これがあるととにかく便利」というキラーコンテンツがスマートホームの中に登場すると、普及は一気に進むかもしれません。