マイナンバーの取り扱い方・注意点とは?マイナ法改正案の内容も

- マイナンバーカードの普及促進で誤登録などのトラブルが。不動産業界では、個人のオーナーや従業員のマイナンバーを取り扱わなければいけない場面がある

- マイナンバーは収集する時に本人確認が必要、利用は「社会保障制度・税制・災害対策など、法令又は条例で定められた行政手続き」のみなどの決まりがある

- 不動産DXを推進するためにもマイナンバーの取り扱いの知識は必要となる。不動産業界の利便性向上を目指すためにもマイナンバーの取り扱い方・注意点を知っておこう

マイナポイント事業などマイナンバーカードの急速な普及促進により、誤登録といったトラブルが生じています。しかし、不動産業界でもマイナンバーを取り扱わなければいけない場面があります。

本記事では、マイナンバー法改正の内容、取り扱い方法と注意点、不動産DXとの関係について解説していきます。

マイナンバー法などの一部改正が成立。情報漏えいは防げるか

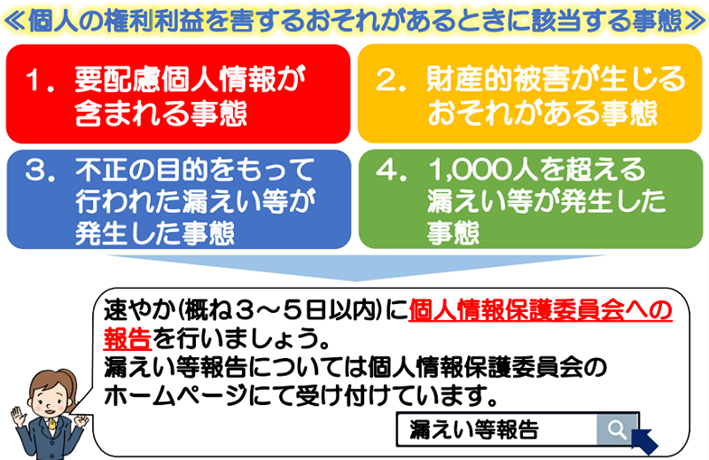

2022年の個人情報保護法改正に より、事業者が顧客の個人情報を漏えいするなどのアクシデントが発生し、権利・利益を害する恐れが大きい場合には、個人情報委員会への報告・本人への通知を義務化することになりました。

【画像出典】個人情報保護委員会「漏えい等報告・本人への通知が義務化されます」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.ppc.go.jp/files/pdf/roueitouhoukoku_gimuka.pdf

【画像出典】個人情報保護委員会「漏えい等報告・本人への通知が義務化されます」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.ppc.go.jp/files/pdf/roueitouhoukoku_gimuka.pdf

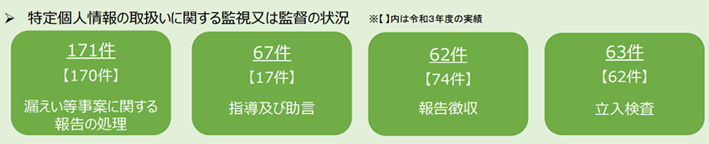

個人情報保護委員会の2022年度の年次報告によると、事業者による個人データの漏えいなどの事案は年間合計で7,685件です。

マイナンバーなどを含む「特定個人情報」の漏えいなどの事案に関する報告の処理は171件でした。

【画像出典】個人情報保護委員会「2022年度 年次報告の概要について」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.ppc.go.jp/files/pdf/050609_annual_report_gaiyou.pdf

【画像出典】個人情報保護委員会「2022年度 年次報告の概要について」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.ppc.go.jp/files/pdf/050609_annual_report_gaiyou.pdf

マイナンバーに関しては「コンビニで住民票の写しを入手しようとしたら別の人のものが発行された 」「健康保険証として登録する作業で、誤って別の人の情報を結びつけていた 」公金受取口座の誤登録 などの事案が発覚しています。

2023年6月には再びマイナンバー法などの一部改正案が成立しました。

改正案 にはマイナンバーカードと健康保険証の一体化や、年金受給者に対して一定事項を通知した上で同意を得た場合、もしくは回答がなく同意したものとして取り扱われる際には、公金受取口座として登録されることなどが盛り込まれています。

加えて、2016年から交付がスタートしたマイナンバーカード が10年の更新時期をむかえるため新しいマイナンバーカードを2026年に導入する予定です。

取り扱いが難しいマイナンバーですが、行政の効率化や国民の利便性を高めることを目的とした制度です。不動産業界でも取り扱う機会があります。

不動産業界とマイナンバー

不動産の売買・管理会社では、支払調書を作成するために従業員や個人事業主のオーナーなどからマイナンバーを取得しなければいけません。

マイナンバー収集を外部委託することは法的に認められていますので、管理会社が個人事業主のオーナーに代わりマイナンバーを収集する機会もあります。

個人事業主のオーナーが不動産を売却または賃貸する場面で、それぞれ以下2点の要件に当てはまると不動産会社もしくは不動産を借りる企業・委託された管理会社へのマイナンバー提供が必要です。

■売買

売主(個人)が買主(法人など)に提供

①売主:個人

買主:法人、または個人で不動産業を営んでいる人

②年間100万円超の取引

■賃貸その1

貸主(個人)が借主(法人など)に提供

①貸主:個人

借主:法人、または個人で不動産業を営んでいる人

②家賃・地代などが年間15万円を超える

■賃貸その2

入居者(借主)が個人のオーナー(貸主)に提供

家主(個人)から建物を賃借し、家賃を管理会社に振り込んでいる

※管理会社は家賃の徴収を代行しているだけであり、支払いを受ける者は実質的にオーナー(個人)であることから、支払調書の提出が必要=マイナンバーの提供が必要

サブリースは不動産を購入した人からサブリース業者が住宅を借り上げ、入居者に貸し出す仕組み(転貸)です。不動産を購入した人が個人の場合、以下のケースではマイナンバーをサブリース業者に提供する必要があります。

■サブリース

貸主(個人)が借主(サブリース業者)に提供

① 貸主:個人

借主:サブリース業者

②家賃・地代などが年間15万円を超える

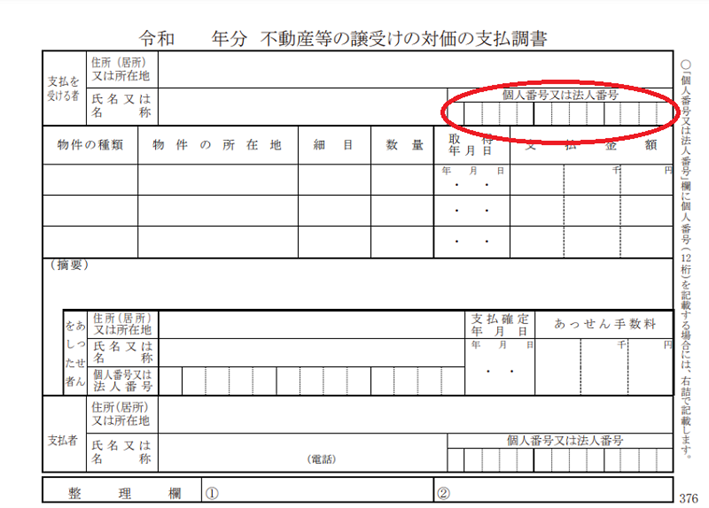

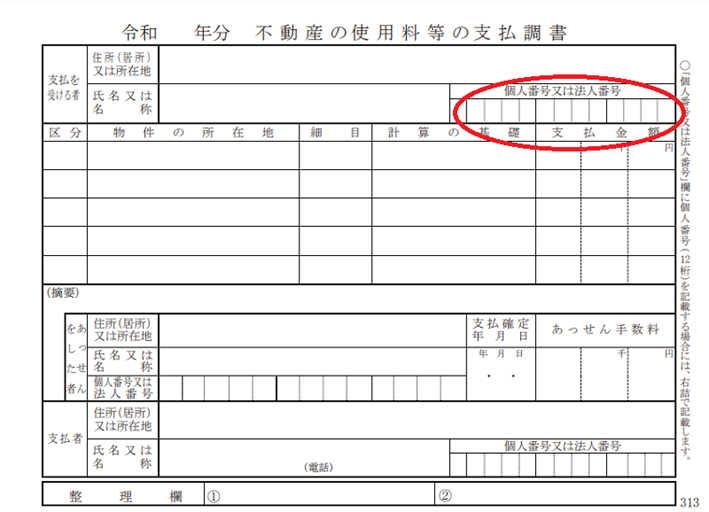

収集したマイナンバーは「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」などに記載し、税務署に提出します。

【画像出典】国税庁「[手続名]不動産等の譲受けの対価の支払調書(同合計表)」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

【画像出典】国税庁「[手続名]不動産等の譲受けの対価の支払調書(同合計表)」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0022006-151_03.pdf

【画像出典】国税庁「[手続名]不動産の使用料等の支払調書(同合計表)」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100034-01.pdf

【画像出典】国税庁「[手続名]不動産の使用料等の支払調書(同合計表)」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100034-01.pdf

取得したマイナンバーを誤って漏えいしてしまうと、個人情報保護委員会や本人に通知しなればならず会社として信用を失ってしまう恐れがあります。

会社内でどのように取り扱えば良いのでしょうか?個人情報委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に沿って見ていきましょう。

マイナンバーを取り扱う部署は?

企業では従業員のマイナンバーを取得する必要がありますので、一般的には総務・人事・経理などの部署が取り扱います。

ただし不動産業界においては、管理部門や売買部門でも個人事業主のオーナーからマイナンバーを取得し経理などに渡す機会もあるでしょう。

マイナンバー法第12条では、個人番号利用事務などをする者は「マイナンバーの漏えい・滅失・毀損の防止などマイナンバーの適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない」と規定されています。

「マイナンバーハンドブック」では、マイナンバーを取り扱う部署では基本方針を策定する、取り扱いの規程を策定する、組織体制の整備などが推奨されています。

具体的にどのように取得・保管するのでしょうか?

マイナンバーの取り扱い方と注意点

- マイナンバーを収集する際には本人確認が必要

- マイナンバーの保管は鍵がかけられる場所に

- マイナンバーの利用

- マイナンバーに関わる事務を委託された

- マイナンバーが不要になった時は速やかに破棄する

1.マイナンバーを収集する際には本人確認が必要

マイナンバーはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第14条においてマイナンバーが「必要な場合に限って」提供を要求できます。

新入社員が入った時や個人事業主のオーナーと上記の条件を満たす契約を結んだ際には、マイナンバーを収集します。マイナンバー法第16条等の規定により、本人からマイナンバーの提供を受ける際には本人確認が必要です。

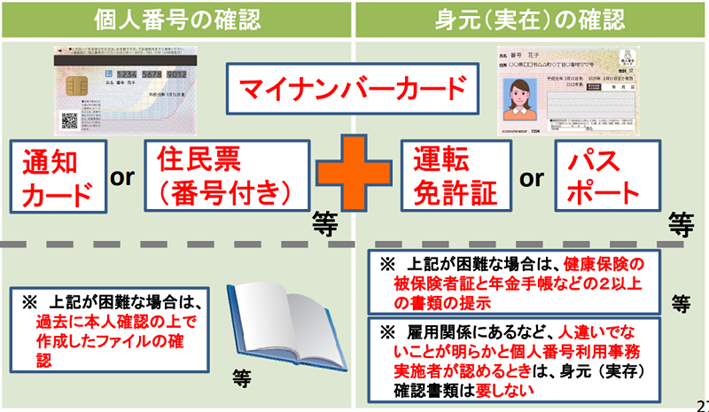

【画像出典】福岡市オープンデータサイト「マイナンバーを従業員などから取得するときは、

【画像出典】福岡市オープンデータサイト「マイナンバーを従業員などから取得するときは、

利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/49931/1/minkanjigyosha_27-46.pdf?20170404153834

マイナンバーカードがある場合には、マイナンバーカードを確認することで同時に本人確認ができます。

マイナンバーカードがない場合には、通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書でマイナンバーを確認します。

本人確認としては①運転免許証・パスポートなど顔写真が入った身分証明書1点、もしくは②公的医療保険の被保険者証・公的介護保険の被保険者証・年金手帳など顔写真のないもの2点を提示してもらいます。

加えて本人から書面(電磁的記録を含む)に記載されたマイナンバーを取得する場合は、利用目的を明示しなければなりません。

従業員にはメールなどを用いて、オーナーには文書を作成して通知することをおすすめします。

2.マイナンバーの保管は鍵がかけられる場所に

マイナンバー関係事務実施者である事業者は、マイナンバーの漏えい・紛失・改ざんなどの防止・その他の特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければいけません。

加えて従業員がマイナンバーを取り扱う際には適切に監督する必要があります。

保管は鍵のかかるキャビネットを利用し、利用する時は記録を付け鍵は必ず責任者が管理するなど厳重な保管を心がけましょう。

3.マイナンバーの利用

マイナンバーは、社会保障制度・税制・災害対策など法令又は条例で定められた行政手続き以外で利用することはできません。

マイナンバーは定められた範囲内で利用し、取り扱う際には他の人にマイナンバーが見えない場所で作業しましょう。

4.マイナンバーに関わる事務を委託された

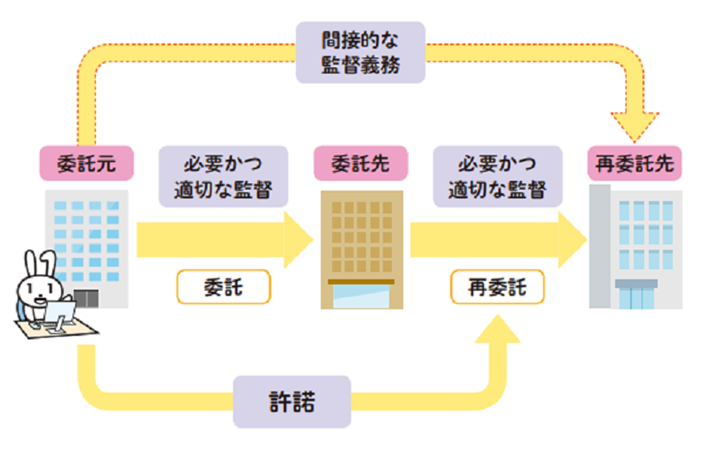

マイナンバーに関わる事務を委託された場合は、マイナンバー法第11条の規定に基づき委託元から「必要かつ適切な監督」を受けることがあります。

「必要かつ適切な監督」とは、①委託先を適切に選定する、②安全管理措置に関する委託契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれるという3点です。

再委託も可能ですが、委託元のオーナーの許可が必要です。また、再委託先に必要かつ適切な監督をすることが義務づけられています。

【画像出典】個人情報保護委員会「マイナンバー(個人番号)ハンドブック」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/handbook.pdf

【画像出典】個人情報保護委員会「マイナンバー(個人番号)ハンドブック」よりスクリーンキャプチャにて作成【URL】 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/handbook.pdf

5.マイナンバーが不要になった時は速やかに破棄する

マイナンバーは「社会保障制度・税制・災害対策など、法令又は条例で定められた行政手続きで利用する時に限り」収集・保管ができます。不要になった時点で、速やかに廃棄・削除しなくてはいけません。

ただし、法令によって一定の期間、保存が義務付けられている書類については、マイナンバーが記載されていても、保管できます。

マイナンバーを取り扱う際の注意点

マイナンバーを漏えいしてしまった際には、マイナンバー法に規定された罰則が適用されてしまう可能性があります。

例えば 経理関係者などマイナンバーを取り扱う者が誰かに顧客のマイナンバーを提供した場合、提供した者は4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又は併科、事業者は1億円以下の罰金と定められています。

不正な手段により他人のマイナンバーカードを取得した時には、「行為者・事業者ともに6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科す」という規定です。

サイバー攻撃で情報が漏れたケースなど、故意ではなく過失によりマイナンバー漏えいしてしまった場合はどうなるのでしょうか?

デジタル庁のホームページに以下の記載があります。

過失によるマイナンバーや特定個人情報の漏えいの場合、ただちに罰則が適用されるということはありません。ただし、漏えいの様態によっては、個人情報保護委員会から指導・助言や勧告・命令を受ける場合があり、命令に違反した場合には、罰則が適用される可能性があります。 以上は刑事罰の場合ですが、民事の場合は、過失でも損害賠償請求をされる可能性はあります 。

出典:デジタル庁「よくある質問:民間事業者における取扱いについて」https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_04/

マイナンバー漏えいを防ぐためには、管理者の設置や従業員への教育などの他にセキュリティ強化も必要な場合もあります。担当者のパソコンのセキュリティ環境を確認してみましょう。

不動産業界の利便性向上のためにも、マイナンバーの取り扱い方を知っておこう

2023年5月にはGOGEN株式会社が、不動産売買に特化した本人確認サービス「Release(レリーズ)本人確認」をリリースしました。

レリーズ本人確認は、顧客や営業スタッフがスマホやタブレットで身分証明書を撮影するとデータ取得・一元管理が可能になります。非対面での本人確認ができ、契約・決済時の時間を削減・売買取引のスムーズ化が期待できます。

上記のような不動産DXを実現し、利便性を向上・業務時間を削減するためには個人情報の取り扱いについて知っておく必要があります。

不動産業界の利便性を向上するためには、不動産テックが必要不可欠です。まずはこの記事でマイナンバーの取り扱いについて把握しておきましょう。

執筆者/田中あさみ FPライター。大学在学中に2級FP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターに。CFP(R)相続・事業承継科目合格。全科目合格に向けて勉強中。

金融・フィンテック・不動産・相続などの記事を多数執筆。

ブログ:https://asa123001.hatenablog.com/

Twitter:https://twitter.com/writertanaka19