マンションの騒音、管理会社が取るべき対応4つとは? 最新の音環境再現システムも

- 三大都市圏は騒音トラブルが多く、生活騒音の原因1位は「電気機器」

- 管理会社が騒音に対応しなかった場合、入居者は契約解除や損害賠償の請求ができる

- 現地での騒音測定や騒音主への注意喚起などの対応に加え、入居者の話を聞くことも重要

- 設計仕様で室内の音を再現できるプレゼンテーションシステムも

マンション・アパートの騒音問題でお悩みの管理会社の担当者は多いのではないでしょうか。本記事では騒音問題の実態、騒音トラブルの対応4つと、設計仕様で室内の音環境が再現できる最新のシステムについて解説していきます。

管理会社を悩ませるマンション・アパートの騒音トラブルの実態とは

物件管理でトラブルが起こる件数が多く、対応が難しいと言われる騒音問題ですが、実態はどのようになっているのでしょうか。

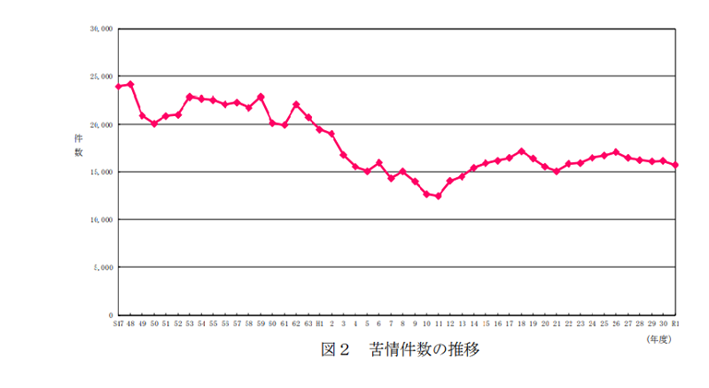

環境省が2021年に公表した「騒音規制法等施行状況調査の結果」によると、地方自治体が受理した騒音に関わる苦情の件数はここ数年15000件程度で推移しており横ばいの状況です。

【画像出典】環境省「令和元年度(平成 31 年度)騒音規制法等施行状況調査の結果について」より画面キャプチャにて作成【URL】 https://www.env.go.jp/air/R01souon_gaiyo.pdf

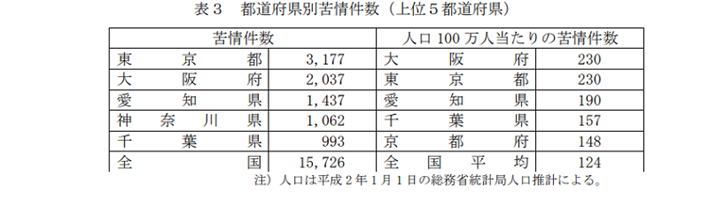

【画像出典】環境省「令和元年度(平成 31 年度)騒音規制法等施行状況調査の結果について」より画面キャプチャにて作成【URL】 https://www.env.go.jp/air/R01souon_gaiyo.pdf

都道府県別では、東京都が最も苦情件数が多く次いで大阪府、愛知県と人口が密集する都会は件数、人口100万人あたりの件数共に多い傾向にあります。

【画像出典】環境省「令和元年度(平成 31 年度)騒音規制法等施行状況調査の結果について」より画面キャプチャにて作成【URL】 https://www.env.go.jp/air/R01souon_gaiyo.pdf

【画像出典】環境省「令和元年度(平成 31 年度)騒音規制法等施行状況調査の結果について」より画面キャプチャにて作成【URL】 https://www.env.go.jp/air/R01souon_gaiyo.pdf

騒音には工事や航空機など様々な発生源があります。

マンションでトラブルが起こる生活騒音の 発生源内訳の1位は「電気機器」で23%、2位は「楽器・音響機器」(9%)、3位は人の声・足音・給排水音です。(出典:環境省「生活騒音パンフレット」)

電気機器はエアコンや室外機、掃除機、洗濯機・冷蔵庫等が音の発生源となり、楽器・音響機器はテレビ・オーディオ機器・目覚まし時計、ピアノやギターなどの楽器類が騒音となる可能性があります。

マンションの賃貸借契約書に「ピアノの搬入禁止」「〇時以降は洗濯機・掃除機は禁止」と記載している管理会社も多いのではないでしょうか。

マンション内の生活騒音は基本的に管理会社・貸主が対応しますが、住人によっては「管理会社を訴える」「騒音を起こした住人と管理会社に損害賠償や医療費を請求する」という事例も存在します。

法律上では騒音に対して管理会社が対応を行わなかった場合、管理義務を怠ったとして借主が契約を解除する事が可能です。(民法541条 :催告による解除)

また民法415 条により、騒音により引っ越しや病気など被害者に損害が生じた際には損害賠償を請求できます。(民法415条:債務不履行による損害賠償)

筆者も去年まで居住していたマンションで隣室の騒音に悩み、管理会社に数年に渡って連絡を行っていました。管理会社が取るべき騒音への対応策4つ、トラブルに遭った側からの感想をお伝えしていきます。

管理会社必見!マンション・アパートの騒音トラブルへの対応策4つ

- 双方のヒアリング調査

- 現地で騒音を計測する

- 書面や電話による注意喚起

- 可能であれば話し合いの場を設ける

1.双方のヒアリング調査

まずは騒音の連絡をしてきた入居者と騒音主と思われる入居者双方にヒアリング調査を行います。

連絡を受けた際にはいつ・どこで・どのような音がしたのかを具体的に聞き取り、騒音を起こしたと思われる入居者に騒音が起きた時間は部屋にいたか、何をしていたかなどを確認します。公平な立場で客観的に状況を確認することが重要です。

筆者の住むマンションでは連絡をしてきた方が「隣室から重低音がする」と訴えていたものの、実際は駐車場が騒音の発生源だったという事があり、管理会社の方は「よくあること」と言っていました。まずは騒音が人為的によるものか否かをヒアリングで把握しましょう。

2.書面や電話による注意喚起

騒音の原因が入居者であることが分かった際には、まずマンションの入居者全体に注意喚起の書面を入れます。

それでも騒音があると連絡があった時には騒音主本人に書面で注意、電話による注意と段階的に呼びかけていきます。

騒音主と思われる入居者が原因ではない場合、入居者が注意を無視する場合には現地で調査を行う事もあります。

3.現地で騒音を計測する

騒音の連絡があった部屋の周辺で音の計測を行います。

アプリでも音を計測できますが精度が低いものもありますので、騒音計を使う事が望ましいです。地方自治体に よっては騒音計・振動計の貸し出しを行っている所があります。

事業者が借りられないエリアが多いためホームページを確認し、入居者に貸し出しの申請を告知し自身で測定してもらうといった方法も検討してみましょう。

騒音計が手に入り、許可が取れた場合は双方の部屋で計測を行います。

生活騒音は生活中に発生する音のため、音の出る種類・時間・場所は決まっていません。

昼間は気にならなかった音でも、早朝や夜間に周囲が静かになれば、「うるさい」と感じることもあり、音の感じ方も人によって異なります。

そのため「〇デシベルだから騒音又は騒音でない」といった区別をつけることは難しいですが、目安として参考にすることは可能です。

現地を直接訪問し測定することで、騒音の発生源の特定ができる可能性もあります。

4.可能であれば話し合いの場を設ける

周辺の部屋の生活騒音が原因の場合は、騒音を起こす入居者と連絡をしてきた入居者、管理会社の3者で話し合いの場を設けることもあります。

騒音トラブルは当事者同士が感情的になりやすく、事件 に発展してしまう恐れもあります。

話し合いでは許可を取り録音を行い、管理会社として問題解決に向けて公正なスタンスで臨みましょう。

上記4つの方法でも騒音問題が解決できないことがありますが、「管理会社として問題に対応し、管理義務を果たすこと」が入居者にとっても管理会社にとっても重要となります。

音を小さくするためにできる事と管理会社の対応の重要性

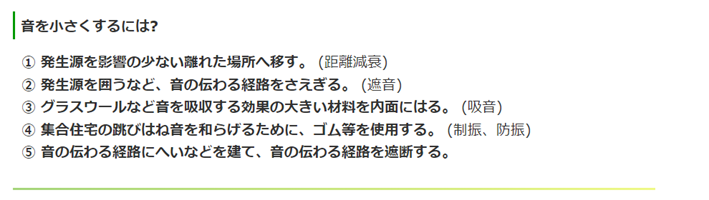

東京都環境局のホームページでは、音を小さくするために5つの方法が挙げられています。

【画像出典】東京都環境局「生活騒音を減らすために」より画面キャプチャにて作成【URL】 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/noise/noise_vibration/daily_life_noises.html

テレビやオーディオ機器が原因の場合は設置場所を変える、ドアの開閉が騒音となっている場合消音テープを貼るなどの対策を入居者に伝えましょう。防音シートを張る事も有効な手段の1つです。

ただ、筆者が騒音の被害に遭った際に管理会社へ望むことはまず「話を聞き解決に向けて動いてくれる事」でした。

騒音の状況を聞かずに「チラシを入れておきます」と一辺倒な対応されると「音はおさまるのか」と不安になり「管理料を支払っているのに」という考えが頭をよぎることもあります。

丁寧に話を聞き、現地調査を行ってくれた時にはたとえ騒音が鳴りやまなくても精神的に楽になる事がありました。

騒音被害者の話をよく聞き、解決に向けて動くことで管理会社への印象はがらりと異なることがあります。騒音の連絡があった際にはいつも以上に丁寧な対応を心がけることが大事ではないでしょうか。

設計仕様で室内の音環境が分かるシステムが

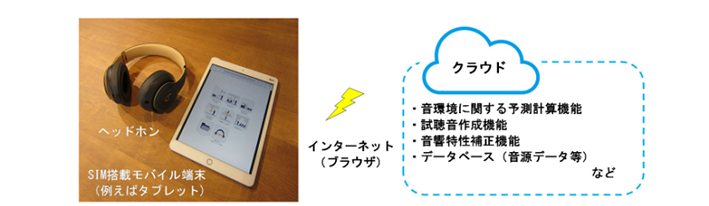

株式会社奥村組は2021年9月に設計の仕様から完成した建物の音環境を再現し、試聴できる「音環境プレゼンテーションシステム」の開発を公表しました。

建物の設計段階では、交通騒音や空調設備による室内騒音に対する遮音性能、室内で生じる音の響き方といった「音環境」について検討を行います。

しかし、設計された際に「dB(デシベル)」「D値」や「L値」などの数値で表すため、完成した建物の音環境がイメージしにくいという課題がありました。

奥村組では、建物の音環境をわかりやすく体感できるよう、設計仕様から完成建物の音環境をクラウド上で予測・計算・再現し、試聴できるシステムを開発しました。

【画像出典】株式会社 奥村組ニュースリリースより【URL】 https://www.okumuragumi.co.jp/newsrelease/data/210915.pdf

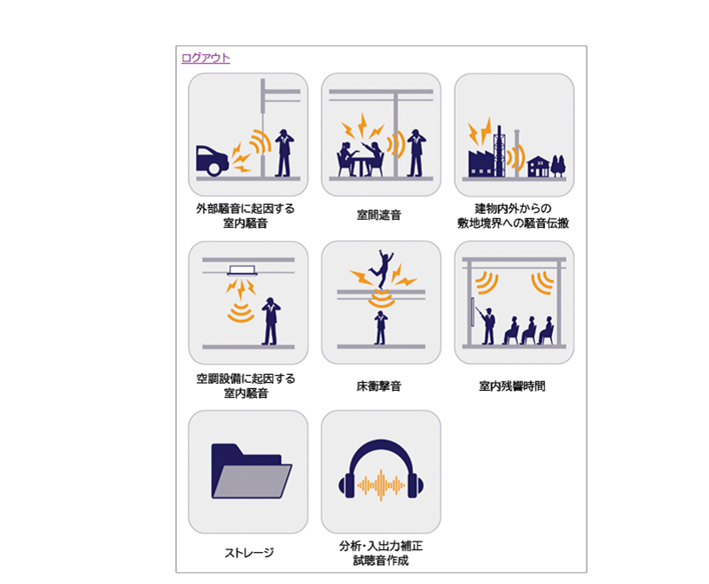

以下の6 種類の音の試聴音を作成します。

①外部騒音に起因する室内騒音(交通騒音など外部騒音の聞こえ方)

②室間遮音(隣接する居室で発生する騒音の聞こえ方)

③建物内外からの敷地境界への騒音伝搬

④空調設備に起因する室内騒音

⑤床衝撃音

⑥室内残響時間(室内で生じる音の響き方)

【画像出典】株式会社 奥村組ニュースリリースより【URL】 https://www.okumuragumi.co.jp/newsrelease/data/210915.pdf

設計の段階で音環境を再現することで、事業者や設計者に正確に分かりやすく室内の音環境を伝える事が可能になります。

入居者にとってもストレスの少ない室内環境のマンションの施工ができる可能性が高くなり騒音問題解決に繋がることが期待できます。

奥村組では2019年に 建設現場で重機や工事車両から発生する騒音を打ち消す「アクティブ消音システム」も開発しました。

今後も、入居者と管理会社を悩ませる騒音問題解決へのシステム開発に注目が集まっています。

管理会社にとって悩ましい騒音トラブルの実態や対処法、最新システムなどについて知り、今後の管理業務に活かしていきましょう。

執筆者/田中あさみ

FPライター。大学在学中に2級FP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターに。

金融・フィンテック・不動産・相続などの記事を多数執筆。

- ブログ:https://asa123001.hatenablog.com/

- Twitter:https://twitter.com/writertanaka19