1台の車に相乗りし、出社に2時間30分。テレワークにいどむ不動産会社のいま【中編】

はじめに

兵庫のR(20代):私のところはスタッフが3名で、年齢もほぼ、全員が20代です。その3名はネットに慣れているので大丈夫なんですが、グループ会社の本体がガチガチです。なので、本体の人はまったく、リモートワークできていなくて。それは結局、部長が原因なんです。

「そんなんできひん」

兵庫のR(20代):みたいな一言で、リモートワークの会話が終わってしまう。あおりを受けるかたちで、下のスタッフはおかしな勤務体制を強いられています。

Rさんは、WealthPark株式会社(以下、ウェルスパーク)のウェビナーに参加し、4月7日の緊急事態宣言を受け、「自分の会社にテレワークを導入しよう」と決めました。従業員は3名。全員を原則、自宅勤務に変更しました。出社するのはRさん一人で、入出金の確認と、郵送物の回収のときだけ。「この調子なら、出社を週2回程度に抑えられる」そう、Rさんは話してくれました。ところが、グループ会社の“本体”は、まったく違う状況です。“部長”の一言により、おかしなことが起きていると。複雑な胸のうちとともに、その実態をオンライン座談会で明かしてくれました。

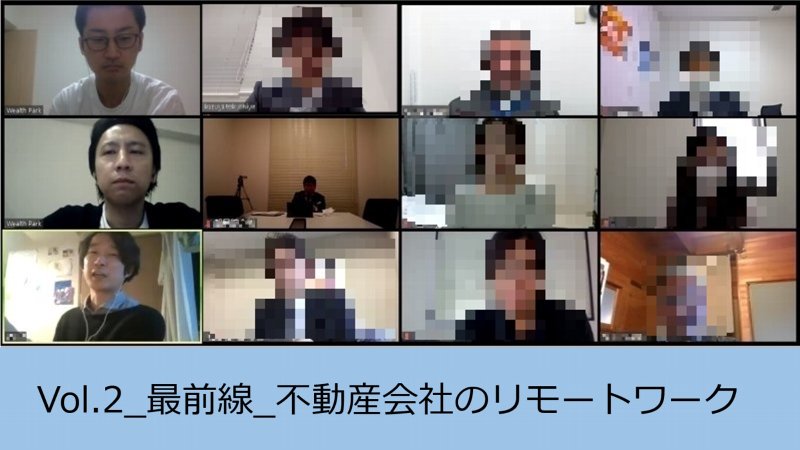

先週に続き、そのオンライン座談会の模様を紹介します。ウェルスパークの石村裕樹氏(画像上、4月3日撮影)が、管理会社のリモートワークをサポートすべく開いた会です。ときは、全国に緊急事態宣言が出る数時間前の4月16日17時ころです。当事者のプライバシーを守るため、座談会参加者の都道府県とイニシャルは実際と違う表記にしています。参加者の概要を確認したい人は、先週の記事をご覧ください(本企画の前編です)。

先週に続き、そのオンライン座談会の模様を紹介します。ウェルスパークの石村裕樹氏(画像上、4月3日撮影)が、管理会社のリモートワークをサポートすべく開いた会です。ときは、全国に緊急事態宣言が出る数時間前の4月16日17時ころです。当事者のプライバシーを守るため、座談会参加者の都道府県とイニシャルは実際と違う表記にしています。参加者の概要を確認したい人は、先週の記事をご覧ください(本企画の前編です)。

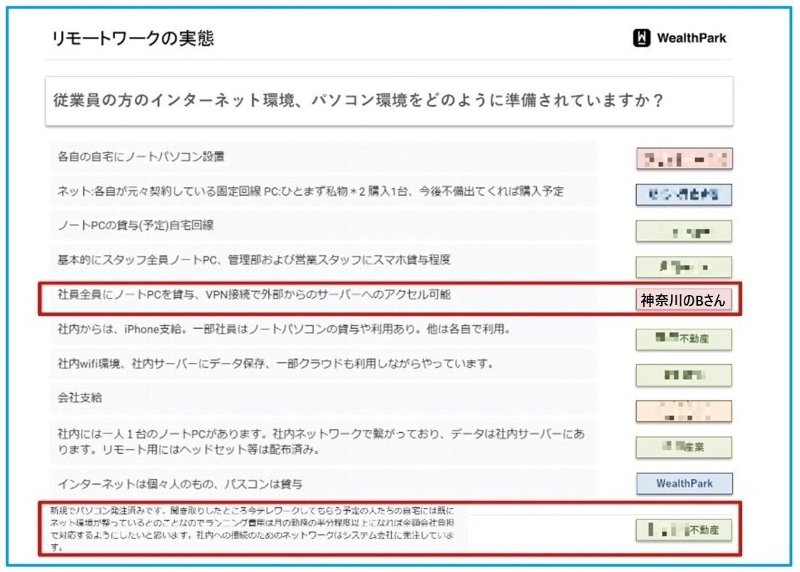

テーマ1/従業員のインターネット、パソコン環境は?

石村:早速ですが、最初の質問にいきたいと思います。今日(4月16日)時点での、みなさんの会社の状況から教えてください。テレワークの取り組みが進んでいる会社さんだと、神奈川のBさんですかね。

神奈川のB(30代):本社は、3月初旬くらいから動き出しています。いまは、VPN接続ができています。4月13日の月曜から在宅勤務もはじまりましたが、さほど混乱はありません。

石村:さらっと、「VPN接続」という言葉が出てきましたが、テレワークの取り組みは進んでいますね。愛媛のYさんところは?

愛媛のY(40代):まだ、できてないです。

石村:兵庫のRさんは?

兵庫のR(20代):(首をふる)

石村:インターネット環境やパソコンのことについて、質問のある人、いますか?

佐賀のK(40代):サーバーって、みなさん、どうしていますか? 当社はサーバーを社内に1台、置いています。テレワークってことになると、そのサーバー機を立ち上げたままにするわけですか?

秋田のJ(30代):当社は、自社サーバーを本社に置き、設置場所のエアコンを22度に設定してつけっぱなしです。このサーバーが去年の春に壊れました。全データがクラッシュです。いま、ゆっくりですが、クラウド化しています。去年の年末に済ませておけばよかったと、すごく後悔しています。

石村:1時間くらい前に、銀座に事務所を構える不動産会社様とオンラインミーティングをしてたんですが、同じことをおっしゃってました。「自社サーバーが去年、クラッシュした。すべてのデータをクラウド化している」と。サーバーを立ち上げっぱなしにするか、クラウド化を進めるか。個人的な意見でいえば、クラウド化がオススメです。当社も物件管理業務をしています。その部門の責任者である菅野さん、当社の状況を教えてください。

菅野:当社は、すべてクラウド化しています。賃貸借契約書、重要事項説明書、入居者の書類などなど。テレワークになって自宅作業をするにしても、このへんの書類作業はまったく問題ありません。スムーズにテレワークに切り替えられたと思います。

石村:クラウド上に格納されたデータは、アクセス履歴を確認できるので、誰が変更したかもわかるようになっています。

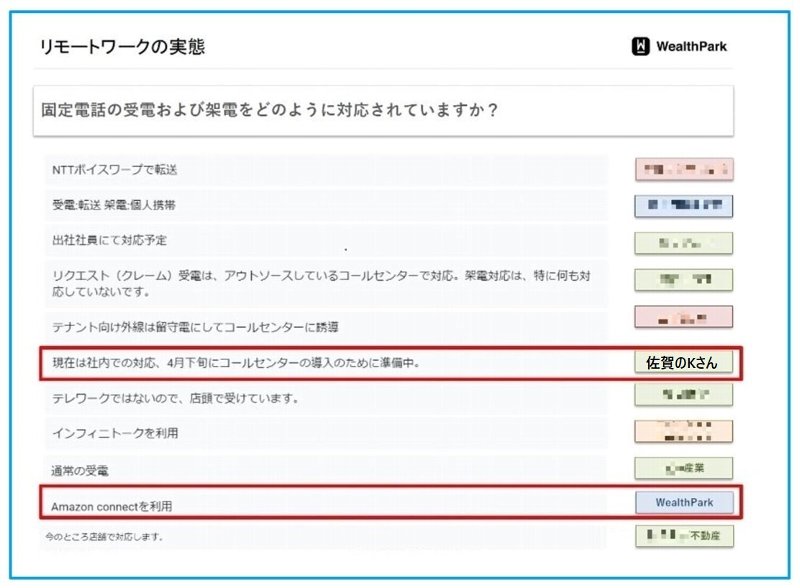

テーマ2/固定電話の受電、架電をどう対応している?

石村:クラウド対応できない電話対応は、みなさんどうされていますか。アンケートで気になったのは、佐賀のKさんです。コールセンターの導入準備をすすめているとか?

佐賀のK(40代):全部の対応をコールセンター化できるわけじゃないですが、もともと、クレーム対応用に導入を考えていたんです。一次対応を外部に投げるってことで対応したいなと。今年にはいって準備を進めていたんですが、3月から一次受けをアウトソースしています。

石村:クレームの電話は減りましたか?

佐賀のK(40代):結構減っています。

石村:一次受けの電話は、すべてコールセンター対応ですか?

佐賀のK(40代):すべてではありません。会社にかかってくる電話もまだまだあります。みなさんがどうされているのか、ご意見をお聞きしたいです。

石村:コールセンターへのアウトソーシングについては、このご時世だと、そこで働くスタッフが出勤できる体制なのかという問題がありますね。つまり、重要なのはBCP(事業継続計画)への取り組みです。私は前職がコールセンター勤務だったのでわかるんですが、「センターにいるスタッフをリモートワークにして、そこで電話をとれる体制が準備できているかどうか」が、とても重要です。かりに、出社しないとスタッフが電話をとれない体制だと、「コールセンターのスタッフに感染者が出た」などで拠点を閉めたり、出勤できなくなったりすると、電話を受けられなくなる危険性があります。

佐賀のK(40代):アウトソーシングしない、お部屋の契約についての電話対応などは、どうしていますか。会社にかかってきた電話の転送です。

石村:当社の事例で恐縮ですが、パソコンで利用するAmazon Connect(アマゾン コネクト)の無料プランで対応しています。クラウドを活用した電話転送サービスです。菅野さん、Amazon Connectの課題感を教えてください。

菅野:パッと思いつくのは3つです。1つ目は、受電可能な状態へのステータス変更が面倒なこと。このパソコン操作を忘れると電話を受けもらしてしまいます。2つ目は、同時に電話が鳴らないこと。社員Aさんの電話が鳴り、20秒たつと社員Bさんの電話がなり、さらに20秒たつと社員Cさんの電話が鳴るという仕組みです。2人目の社員Bさんが受電した段階で40秒もたってしまう。テレワークで家にいると、トイレで席を立つときにステータスを変更したりオフにしたりしないと、電話を受けもらすことになります。3つ目は、着信履歴で電話番号を確認できない点です。受電中は相手の電話番号を確認できるんですが、ここでの会話中にしっかり相手の連絡先を聞き取らないと、コールバックができません。

石村:それらは有料プランにアップグレードすると、解消される?

菅野:はい。なので、メリットは安さです。ここが当社にとってはポイントでした。

佐賀のK(40代):電話の受けもれは、いまも課題として残っていますか?

菅野:いまは、受けもれについては克服できていますね。使いはじめてからの最初の2、3日は混乱しました。パソコンに強い人も弱い人もいて、そのあたりは丁寧に教えあうことで乗り越えた感じです。

佐賀のK(40代):いまは、もうみなさん、慣れてらっしゃるんですか?

菅野:慣れてはきたんですが、コールバックが大変です。社員B宛の電話を社員Aがうけたとき、内線で電話を回せないんです。社員Aは、「社員Bから折り返し連絡させます」とお客様に説明します。終話し、LINEやSlack(スラック)で、社員Bへ、「〇〇様への折り返し連絡をお願いします」とコミュニケーションするんですが、そこからの架電にお客様が出ないと、再架電が必要です。これが2件、3件たまると、コールバック地獄に。リモートワークで電話を受けるとき、こうした電話サービスを使うなら、無料プランだけですべてをやりくりしようとすると非効率な部分がありますね。

石村:繰り返しになりますが、Amazon Connectのメリットは導入コストの安さでしょう。初期費用、月額費用ゼロ円で、通話料だけが課金されます。有料版では内線の転送ができたり、発着信の履歴を確認できたりします。これはAmazon Connect以外の電話サービスでも同様の仕組みがほとんどです。

菅野:無料版でも、慣れれば問題なく業務はできます。いまは、コロナの影響なのか、電話の件数が減っているので、とりあえず無料版のサービスを使ってみるのもアリだと思います。

石村:このご時世で大事なのは、スピードです。とにかくはじめること。「成功事例を集める」「他社の様子をうかがう」では、かなり遅れをとります。業者が対応に追われて順番待ち、備品を手配しようしても品切れなどなど。みなさんには繰り返し伝えてきましたが、まずは、できることから、すぐにはじめてください。気になったら問い合わせをして担当者と話す、そういうマインドが極めて重要です。この話をすると、「何からやればよいか」という相談になるんですが、これは個別で事情が変わるので一概にはいえません。「どうにも困ったことになっている」ということであれば、個別にご相談ください。そういえば愛媛のYさん、テレワークに抵抗を感じるスタッフがいると、自己紹介のときにおっしゃってましたよね。込み入った事情ですか?

愛媛のY(40代):結局、見えないことに不安を感じているんだと思います。やったことない、知らない、わからない。ほかの人と違うことをする違和感なんでしょうね、きっと。

テーマ3/テレワークに難色を示す上司をどう説得するか

石村:ほかの人とは、ほかの不動産会社様のことですか?

愛媛のY(40代):他社・自社を含めた、自分以外の人ってことだと思います。実は、それをいうのが私の上の立場の人なんです。私と役員以外で、社員のなかでは一番の年長者というか、社歴の長いスタッフです。古株で仕事はできますが、そういう立場の人の頭がかたくて。

石村:そのかたがテレワークの導入に抵抗していると?

愛媛のY(40代):はい。上の立場の人がそういう頭なので、下のスタッフがやりにくい状況です。そういう問題も出てきています。

石村:東京のIさんはどうですかね、リモートワークへの抵抗感を抱くスタッフは?

東京のI(60代):とくになかったです。

石村:兵庫のRさんのところは?

兵庫のR(20代):実は、ウチもです。

石村:上司がテレワークに否定的?

兵庫のR(20代):というよりも母体なのかな。私のところはスタッフが3名で、年齢もほぼ、全員が20代です。その3名はネットに慣れているので大丈夫なんですが、グループ会社の本体がガチガチです。なので、本体の人はまったく、リモートワークできていなくて。それは結局、部長が原因なんです。

「そんなんできひん」

兵庫のR(20代):みたいな一言で、リモートワークの会話が終わってしまう。あおりを受けるかたちで、下のスタッフはおかしな勤務体制を強いられています。

石村:おかしな勤務体制とは?

兵庫のR(20代):管理部の事務員さんが時差出勤をしていて2交代なんです。

石村:平日の外出自粛のための措置ということですかね。2交代の時間帯は?

兵庫のR(20代):7時から14時と、14時から21時です。総合職の人は車通勤になったんですが、乗り合いです。「それ、密じゃん」って。時差出勤にして、黙って電車に乗って行ったほうが、よほど安全ですよね。しかも、電車で30分の距離なのに乗り合いで回るから、車で2時間半かけて出社しています。その部長の一言で本体の人たちは、乗り合いに参加させられています。

「車の乗り合いルートが、新たにできたぞ」

石村:誰もが保菌者である危険性がありますからね、怖いですね。

兵庫のR(20代):社長は柔軟な人なので、私が事務所にリモートワークを取り入れたいと提案すると、「やってみなさい」といってくれます。ですが、本体にいる、その部長がスゴくかたくて。「おかしいな」って思いつつ、私がいる事務所とは別の会社なので強くいうこともできないなと、モヤモヤしています。

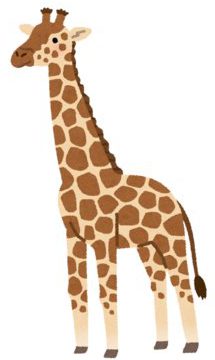

石村:オンラインで管理会社のみなさんとお話するのは、今日で5回目です。これまでのセミナーで、私たちはアンケートをとってきました。必ず設ける質問に、「リモートワークをはじめるにあたり、お困りのことありますか」という項目があります。この回答で目立つのが、「役員の説得方法」でした。社内の説得に苦労されているかたは、少なくないわけですね。ほかの人たちがどう対応しているかも聞いてみましょう。神奈川のBさんや愛知のSさんの会社は、社内のテレワークへの温度感ってどうですか?

つづきは【後編】へ。

前回の内容を確認したい人は【前編】へ。