「メルカリ不動産」「レインズAPI化」不動産テックに求められるアイデアとは

- 桜井氏が主宰する”PropTech Meetup”のイベントレポート記事

- PropTech Meetupの概要も説明している

- イベントのパネルディスカッションをクローズアップして紹介

2018年10月5日に開催された、第3回PropTech Meetupのイベントレポート記事です。会場は、東京都渋谷区にある、Plug and Play Shibuya powered by 東急不動産の1階部分です。

2018年10月5日に開催された、第3回PropTech Meetupのイベントレポート記事です。会場は、東京都渋谷区にある、Plug and Play Shibuya powered by 東急不動産の1階部分です。

PropTech Meetupは、NTTデータ経営研究所のマネージャーである桜井駿氏(写真下)がオーガナイザーを務めています。昨年より、はじまった取り組みで、勉強会ではなく、コミュニティです。不動産や建設の分野からスタートアップ企業の登壇者を募り、イベントでのピッチやディスカッションを軸にした意見交換をします。

来場者は、不動産・金融・建設などに限らず、さまざまな産業でイノベーションを目指す人たち。これまでは『Real Estate Tech Meetup』という名称で開催されていましたが、世界の潮流に合わせて、今回から『PropTech Meetup』というに名称に変更されました。

来場者は、不動産・金融・建設などに限らず、さまざまな産業でイノベーションを目指す人たち。これまでは『Real Estate Tech Meetup』という名称で開催されていましたが、世界の潮流に合わせて、今回から『PropTech Meetup』というに名称に変更されました。

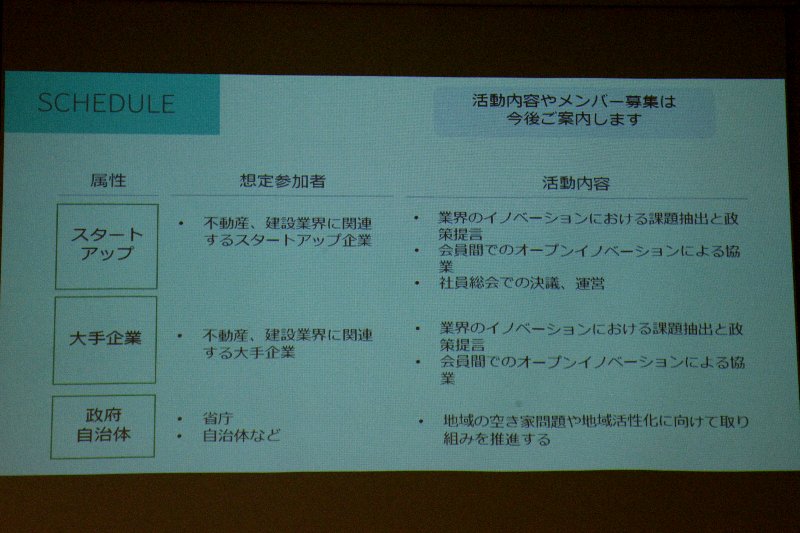

開会にあたり、桜井氏よりPropTech Meetupのコミュニティについて、以下のような説明がありました。

PropTech Meetupとは

桜井:今日で3回目の開催となるイベントなんですが、実施は昨年(2017年)からです。今後は、一層、力を入れて実施していきたいと考えています。今後の活動を理解してもらえるよう、このコミュニティについて、再度、私から説明させていただきます。

私たちは、こうしたオープン型のミートアップ以外にも、政府省庁のかたとの非公開・非公式の勉強会もしています。スタートアップの経営者のかたと、国土交通省の担当のかたを引き合わせ、互いがどんな活動をしているかを伝え合う、相互理解の場の提供ですね。

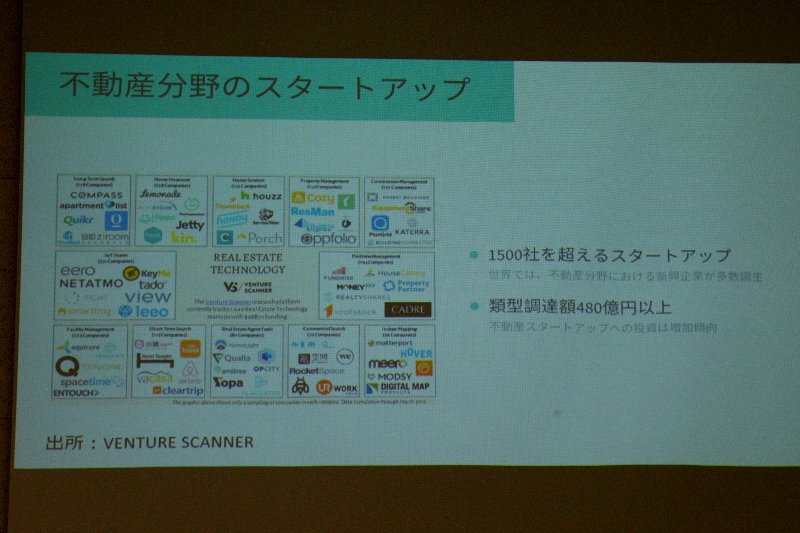

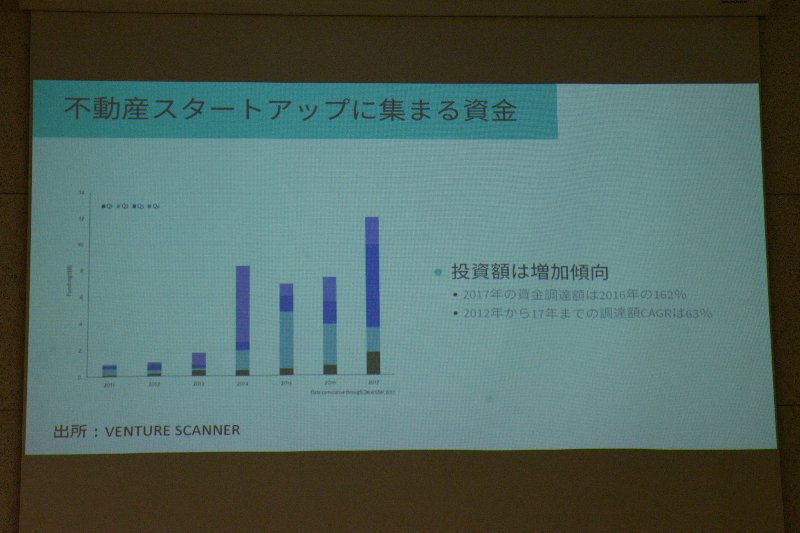

桜井:グローバルでみると、ご存知の人も多いかもしれませんが、不動産テック関連のスタートアップは、資金調達の額を増やしています。世界各地で、その傾向があります。

桜井:グローバルでみると、ご存知の人も多いかもしれませんが、不動産テック関連のスタートアップは、資金調達の額を増やしています。世界各地で、その傾向があります。

国内の投資動向も、少しずつ増えているかと思いますが、このトレンドは“NEXT Fintech”になるのだろと思っています。

桜井:私たちは、こうしたイベントなどの取り組みを通じで、国内はどうだろうと考えます。思い当たる1つは、不動産スタートアップの数が少ないということ。国内全体を見渡してもそうですが、不動産建設の分野や金融の領域でも似たようなことがいえます。

桜井:私たちは、こうしたイベントなどの取り組みを通じで、国内はどうだろうと考えます。思い当たる1つは、不動産スタートアップの数が少ないということ。国内全体を見渡してもそうですが、不動産建設の分野や金融の領域でも似たようなことがいえます。

私は、フィンテック協会も兼務していますが、国内のフィンテックベンチャーの数は200社といわれています。建設や不動産の分野では、そこまでの数になっていないのが現状です。

桜井:ところが、市場規模は、金融よりも建設や不動産のほうが大きい。この事実を考えると、建設や不動産のスタートアップが、国内にもっと誕生してもいいように感じます。

桜井:ところが、市場規模は、金融よりも建設や不動産のほうが大きい。この事実を考えると、建設や不動産のスタートアップが、国内にもっと誕生してもいいように感じます。

不動産業界のデジタル化が遅れていることについては、さまざまなところで取り上げられていますよね。契約で使われるのは圧倒的に書面であり、そこに複雑な制度がからみあっているため、電子化やIT化の取り組みが一筋縄ではいきません。

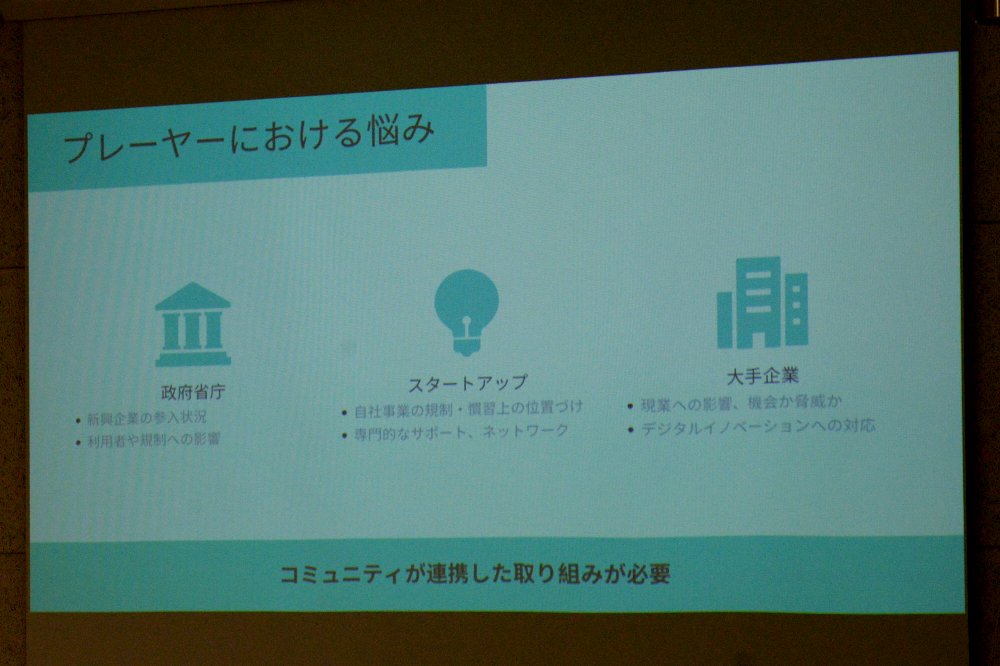

桜井:課題を解決しようと、いろいろなプレーヤーと連携したり、コミュニケーションしたりするなかで浮かび上がっているのは、それぞれが抱える悩みです。

桜井:課題を解決しようと、いろいろなプレーヤーと連携したり、コミュニケーションしたりするなかで浮かび上がっているのは、それぞれが抱える悩みです。

政府省庁からすると、利用者の保護をしっかりとやらないといけない、という点が念頭にあります。どんなトレンドで、どんな起業家が、どんなサービスでマーケットインしようとしているのかの把握も、入念です。

桜井:すべては、利用者を守るための規制であり、「その体制を万全なものにできるか不安である」、あるいは、「まずは現状をしっかりと把握したい」という政府省庁の声を聞いています。こういった現状をふまえ、コミュニティをつくることで今後の課題解決の軸にしていきたいと思っています。

桜井:すべては、利用者を守るための規制であり、「その体制を万全なものにできるか不安である」、あるいは、「まずは現状をしっかりと把握したい」という政府省庁の声を聞いています。こういった現状をふまえ、コミュニティをつくることで今後の課題解決の軸にしていきたいと思っています。

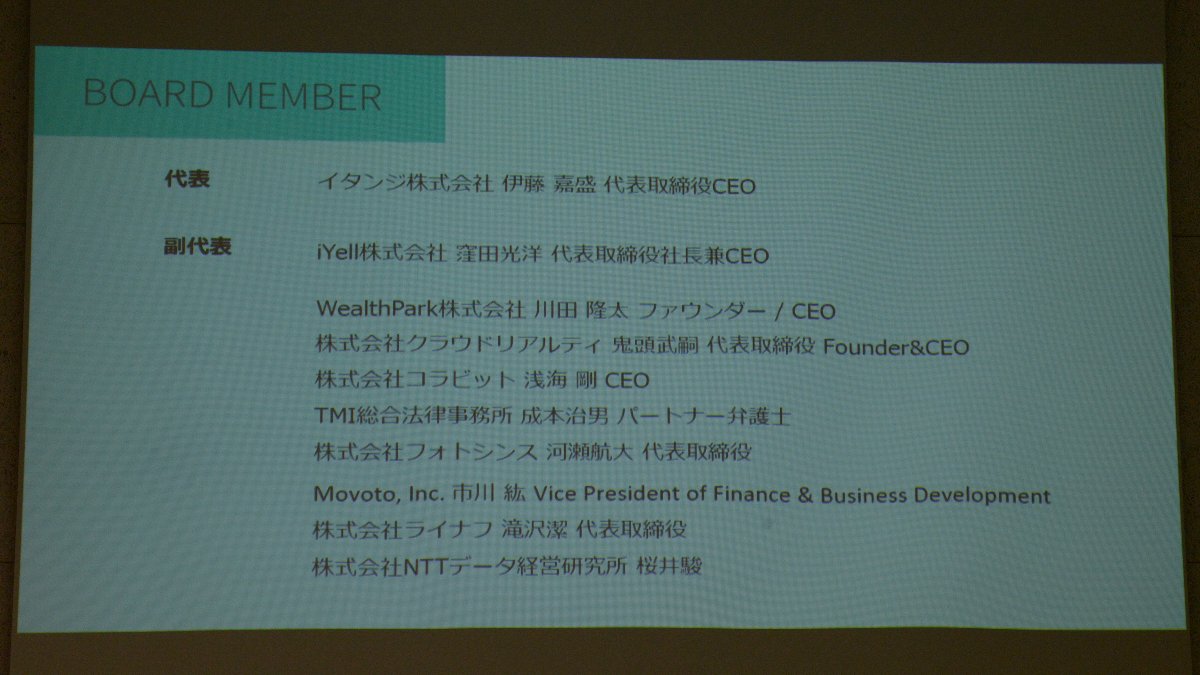

まだ、明確に大枠が固まったわけではないですが、このコミュニティの中核をなすメンバーには、当事者意識をもって不動産業界をよくしていこうというメンバーをアサインする予定です。課題解決を通じて、世の中に新しい変化をもたらそうと思っている人たちです。そこで、PropTech Meetupの運営コアメンバーには、次のようなかたたちを想定しています。

桜井:自社、個社の利益のみを考えて、取り組みをすすめる時代ではありません。どの分野・業界の活動に目を向けても、“業界を盛り上げる・発展させるためには、どういう取り組みができるか”という目的に向かっているコミュニティの存在が目立ちます。

桜井:自社、個社の利益のみを考えて、取り組みをすすめる時代ではありません。どの分野・業界の活動に目を向けても、“業界を盛り上げる・発展させるためには、どういう取り組みができるか”という目的に向かっているコミュニティの存在が目立ちます。

基本的には、スタートアップの経営者のかたがたにメインのメンバーになってもらい、今後は、ぞれぞれの属性のかたの参加を募るかたちで、少しずつコミュニティを形づくっていきたい考えです。

桜井:メンバーのなかには、米国に滞在しているメンバーもいて、すでに、海外からの連携要請もメンバーに集まりはじめています。日本と海外との接続に関しても積極的に取り組んでいく予定です。

桜井:メンバーのなかには、米国に滞在しているメンバーもいて、すでに、海外からの連携要請もメンバーに集まりはじめています。日本と海外との接続に関しても積極的に取り組んでいく予定です。

パネルディスカッションをクローズアップ!

イベント当日のコンテンツから、本記事では、パネルディスカッションを取り上げます。イベント登壇者の一覧が以下です。※役職は当時のもの、敬称省略します。

- 工藤崇(株式会社FP-MYS・代表取締役社長CEO)

- 荒大樹(平和不動産株式会社・開発推進部)

- 松坂維大(株式会社LIFULL・不動産情報バンク推進グループ長)

- 斉藤晴久(リノベる株式会社・執行役員)

- 伊藤嘉盛(イタンジ株式会社・代表取締役CEO)

- 笹嶋靖史(WealthPark株式会社・執行役員)

- 鬼頭武嗣(株式会社クラウドリアルティ・代表取締役CEO兼Founder)

- 成本治男(TMI総合法律事務所・パートナー弁護士)

- 桜井駿(株式会社NTTデータ経営研究所・マネージャー)※モデレーター

盛りだくさんのイベント内容で、すべてをご紹介できないのが残念ですが、本記事でクローズアップするのは以下4名によるパネルディスカッションです。

成本治男(TMI総合法律事務所・パートナー弁護士)

笹嶋靖史(WealthPark株式会社・執行役員)

鬼頭武嗣(株式会社クラウドリアルティ・代表取締役CEO兼Founder)

伊藤嘉盛(イタンジ株式会社・代表取締役CEO※当時)

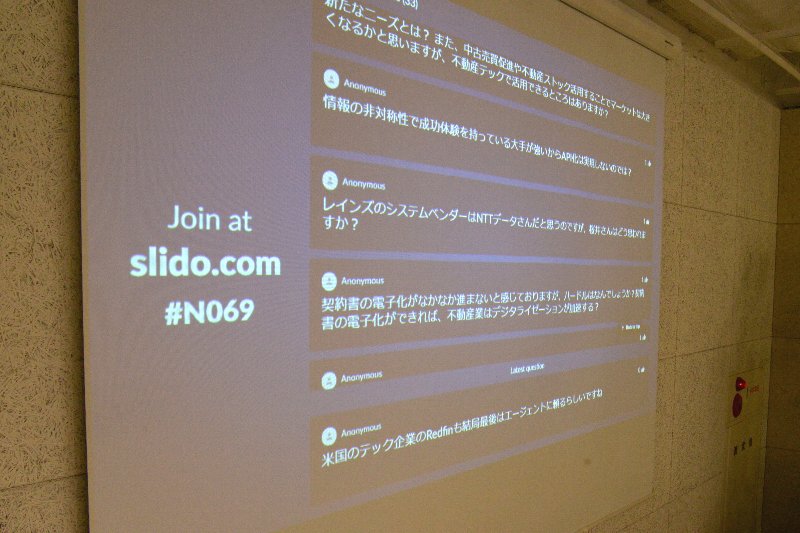

トークテーマは、不動産テックを日本で発展させるために、課題となるのは何か。モデレーターは桜井氏が務めました。参加者の質問をネット経由で募りながら進行する、パネルディスカッションです。質問内容は、ステージ前方のスクリーンに映し出され、イベントに一体感が生まれる仕掛けでした。

2018年10月5日に開催された、第3回PropTech Meetupのイベントレポート記事です。本記事では、イベントのなかからパネルディスカッションをクローズアップしています。登壇者は、伊藤嘉盛(イタンジ代表取締役CEO※当時)、笹嶋靖史(WealthPark執行役員)、鬼頭武嗣(クラウドリアルティ代表取締役CEO兼Founder)、成本治男(TMI総合法律事務所パートナー弁護士)の4名。モデレーターは、主宰の桜井駿(NTTデータ経営研究所)です。

いま、不動産テックに必要なもの

桜井:今回のパネルディスカッションでは、1つのテーマにそって、ここにいる4名の皆さんに聞いていきます。まずは、自己紹介をお願いしましょう。最近、ビッグニュースのあった伊藤さんから、お願いします。

伊藤:イタンジ株式会社の代表取締役をしています、あと、3週間くらいですが。そのあとはまだ決まっておらず、ニートという(笑)、伊藤です。

ご存知のかたが多いかもしれませんが、GA technologies(ジーエーテクノロジーズ)に株式をすべて売却しました。いまはポジションがないので、ポジショントークなしに、思ったことをそのまま伝えるというパネルディスカッションができればと思います。よろしくお願いします。

桜井:冷や冷やするコメントですね、サラリーマンの立場からすると(笑)。では、鬼頭さん、笹島さん、成本さん、順にお願いします。

鬼頭:クラウドリアルティの鬼頭です。当社では、不動の証券化×クラウドファンディングをやっています。桜井さんと一緒にフィンテック協会の活動もやっていて、協会では理事として、キャピタルマーケットの分科会を担当しています。取り組んでいるのは、資金調達にかんする課題解決などですね。

2018年8月から、内閣府のサンドボックスの委員になりまして、日本のレギュラトリー・サンドボックスの運営、そこの取り組みをサポートしていきたいと思っています。よろしくお願いします。

笹島:ウェルスパークの笹島と申します。ウェルスパークで私が担当しているのは、事業開発・新規事業の立ち上げ、金融分野への事業化などです。

ウェルスパークという社名は、あまり、お聞き馴染みがないかと思いますが、収益不動産をもっているオーナーさまにアプリを提供し、管理会社まさには、それにつながるようなシステムをご提供させていただいている会社です。不動産管理会社さまが、“オーナーさまへのサービス品質を向上させられる”をテーマに、当社はサービス展開をしています。よろしくお願いします。

成本:TMI総合法律事務所の成本と申します。私は経営者ではなく、不動産、金融、ファンドを専門にした弁護士です。ここ1、2年は、フィンテックの流れからのプロップテック、不動産テック関連のご相談を受けています。クラウドファンディング、データ系、プラットフォーム系などなど、いろんなスタートアップ化の相談です。今後、こういう分野がもっともっと活性化されることを願っております。よろしくお願いします。

桜井:ありがとうございました。今回は、会場のみなさんから質問を受け付けようと思っています。質問は、リアルタイムで、前のスクリーンに反映されます。早速いくつか、面白い質問が来ていますね。あとで取り上げましょう。

桜井:パネルディスカッションのテーマは1つ。いま、プロップテック、不動産テックを日本で発展・拡大させるためには何が必要か、ポイントになってくるのか、です。

桜井:パネルディスカッションのテーマは1つ。いま、プロップテック、不動産テックを日本で発展・拡大させるためには何が必要か、ポイントになってくるのか、です。

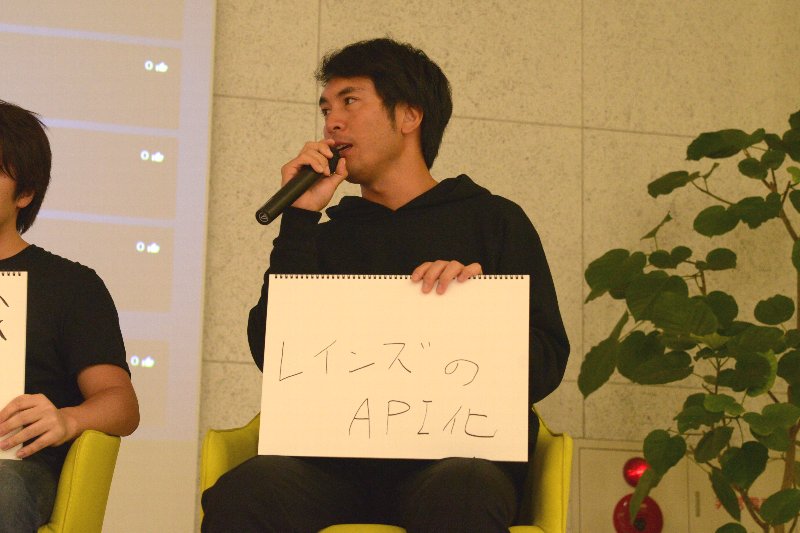

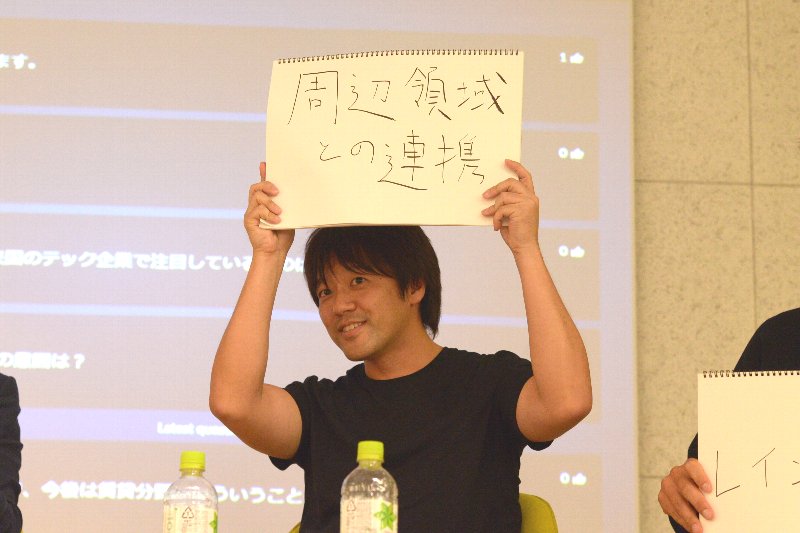

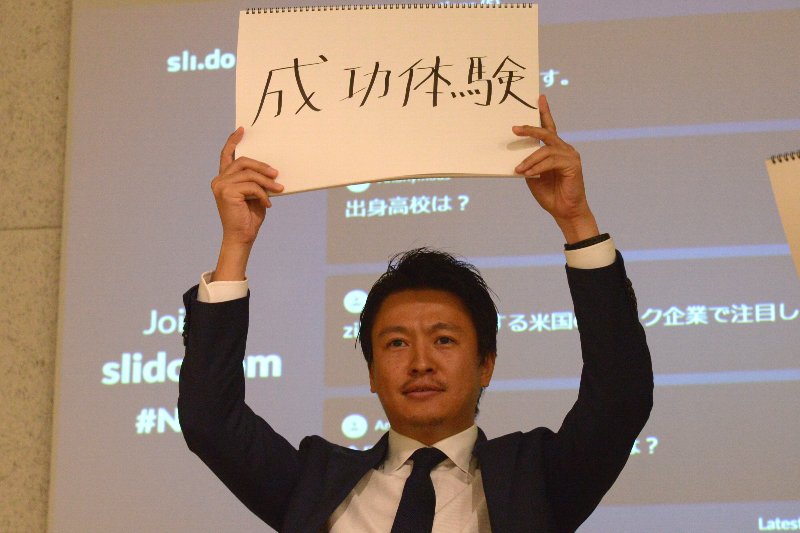

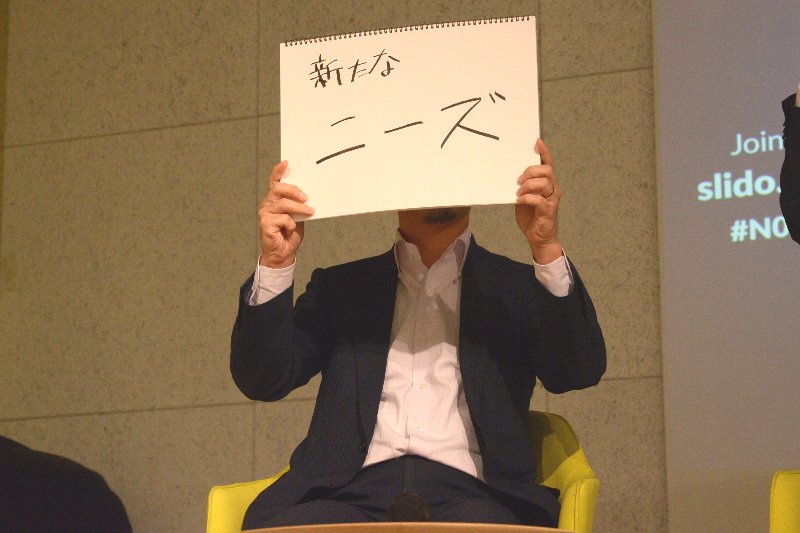

このテーマを事前に伝え、皆さんには回答をスケッチブックに書いてもらってきました。一斉にめくりましょう、お願いします。

桜井:後ろのかた、見えますか? はい、見えているという合図をいただきました。ありがとうございます。会場からステージを見て、4つのキーワードを左側から整理すると次のようになりますね。

- 新たなニーズ(成本)

- 成功体験(笹島)

- 周辺領域との連携(鬼頭)

- レインズのAPI化(伊藤)

会場のみなさんとして、一番、内容をもっと掘りたい回答はどれでしょうか。スクリーンのコメントを見ると――“レインズのAPI化”ですかね。伊藤さん、解説をお願いします。

伊藤:ポイントは、“オープン化”ではなく“API化”であるという点ですね。レインズのオープン化というキーワードでは、「業者が見られる情報をユーザーも見られるようにしよう」という情報の非対称性の解消が目的になっています。私がいいたいことは、それと違い、業者間のデータ連携をしましょうという話です。

いまは、いろいろなITの仕組みがあるので、「データをたたけば簡単にAPIでデータがとれると、そういうことをやるべきだ」ということをいっています。

伊藤:というのも、私がイタンジをやっていてボトルネックだったのは、物件のデータです。とくに、正しいデータと連携することがすごく難しい。不動産テックサービスを提供している、ほかの会社に話を聞いても、データ生成にコストや時間を費やしています。真正面から取り組んで生成しようとすると5年くらいかかる。

伊藤:というのも、私がイタンジをやっていてボトルネックだったのは、物件のデータです。とくに、正しいデータと連携することがすごく難しい。不動産テックサービスを提供している、ほかの会社に話を聞いても、データ生成にコストや時間を費やしています。真正面から取り組んで生成しようとすると5年くらいかかる。

事業をやろうとすると材料を作るところからスタートしなきゃならない状況です。飲食店が食材作りからはじめるとなると、ものすごい大変だなあと。

伊藤:データ生成は、”本来のITが発揮できる強み”の前段部分です。そこに、コストや時間をとられてしまっているのが実情で、本領を発揮できていない。これが、ものすごく不動産テックのスピード感を阻んでいるように感じます。

伊藤:データ生成は、”本来のITが発揮できる強み”の前段部分です。そこに、コストや時間をとられてしまっているのが実情で、本領を発揮できていない。これが、ものすごく不動産テックのスピード感を阻んでいるように感じます。

レインズがデータ連携できれば、“不動産テックのルネッサンス”みたいなことになって、業界を取り巻く環境は一変するはずです。

伊藤:レインズのAPI化は、情報が消費者にオープンになるわけではないので、それまでの性質を生かしてビジネスをやっているかたがたの仕事がなくなるということが起きにくい。ここがキモです。単純に、ITによって不動産会社さんが便利になるというだけ。非常に合理的ですし、業界関係者と周りの人たちの多くから“合意を得られるライン”は、”レインズのAPI化”にあるんじゃないかと思っています。

ネガティブなイメージがレインズのAPI化を阻む?

桜井:会場から、「レインズAPI化を妨げているものとは?」という質問が来ていますね。伊藤さんやほかのかたは、どう思いますか。

伊藤:レインズは公益財団法人でしたっけ? そこに、私は直接、電話をかけたことがあってですね。「不便なのでデータ連携できないか」と。

桜井:直談判したんですか(笑)。先方の返事は?

伊藤:「システムが、もう古くなっていて改修するのも大変。連携とか、そういうレベルではなく、どちからというと機能を削減していきたい」みたいに告げられました。そもそも、連携するようなイメージが沸かないのかもしれません。

一方で、レインズオープン化=これまでの不動産業界の仕事が奪われる、という式をイメージされるかたは多い。新規参入してきたプレーヤーに自分の仕事を取られてしまうという、ネガティブなイメージの根深さを感じます。

伊藤:レインズについて、私が、オープン化ではなくAPI化といっているのはこのためで、まずは連携するとことでITの強みを享受してもらい、ネガティブなイメージを払拭してもらいたいですね。

伊藤:レインズについて、私が、オープン化ではなくAPI化といっているのはこのためで、まずは連携するとことでITの強みを享受してもらい、ネガティブなイメージを払拭してもらいたいですね。

鬼頭:レインズに限らず、なんですが、私が書いた“周辺領域との連携”の話は、伊藤さんが話したテーマと近いです。“街づくり”という、物理的な連携はあると思うんですが、まだ、できてないのがデータの領域かなと思っています。

鬼頭:不動産はモビリティとの接点があると思っていて、そうした例の代表的なニュースが、つい先日報道された、ソフトバンクとトヨタが新しいモビリティサービスを提供する、という話です。

鬼頭:不動産はモビリティとの接点があると思っていて、そうした例の代表的なニュースが、つい先日報道された、ソフトバンクとトヨタが新しいモビリティサービスを提供する、という話です。

モビリティが変わると不動産の扱いも変わる。そこを含めた“横(周辺)の領域のデータ連携”は、大きなテーマだと考えます。

鬼頭:世界を見渡すと、大きなプラットフォームで動いている米国、国がコントロールする中国、GDPRに舵を切った欧州など、データポリシーのグローバルな流れのなかで日本がどうしていくのかということを考える必要は、今後もあるのだと思っています。

鬼頭:世界を見渡すと、大きなプラットフォームで動いている米国、国がコントロールする中国、GDPRに舵を切った欧州など、データポリシーのグローバルな流れのなかで日本がどうしていくのかということを考える必要は、今後もあるのだと思っています。

桜井:ありがとうございます。このテーマだけで、2時間くらいのイベントができてしまいそうですね。別な機会にじっくり開催しましょう。

鬼頭さん、スケッチブックの“周辺領域との連携”について質問が来ていますので、引き続き解説をお願いします。

サンドボックスに注目が浴びせられる理由

鬼頭:まず業界という“縦軸”として、モビリティ、ヘルスケア、不動産などが挙げられます。それ以外のテクノロジーと呼ばれる、AI、ブロックチェーン、IoTが“横軸”です。

横軸部分が“周辺領域”であり、縦軸と交差する”連携”はイノベーションを起こすので、今後より一層、必要になってくると思っています。

桜井:業務領域を超えた連携は、さまざまな産業で広がりつつありますよね。連携役のような存在として、鬼頭さんは内閣府の委員も務めていますが、どのような領域を担っているのでしょうか。

鬼頭:私がやっているのは、不動産×金融×テクノロジーです。ここは完全融合領域かなと思っています。今後は、サンドボックスというところで規制改革も動いていくでしょう。そうなると、いまある“壁”がなくなる可能性も秘めています。

桜井:サンドボックスというキーワードが出ましたが、海外と日本を比較した場合の違いというのはあるのでしょうか。

鬼頭:サンドボックスのキーワードだと、海外と日本では“法体系の違い”が大きなポイントです。イギリスやシンガポールなどの、サンドボックスが先行している国は、基本的に“実証を重ねていく”という判例法主義にのっとっています。実証を繰り返し、ダメであればルールを設けるという形態です。実証を行ないやすいという利点があります。

対して日本は、ルールを設けてから事業をしたり実証をしたりする成文法主義にのっとっています。これは、実証に踏み切るまでのハードルが高いです。

鬼頭:いま、注目を浴びているのは、「サンドボックスによって、日本でも英米法や判例に基づきルールメイキングできるようになるのでは」という改革への機運が高まっている点です。そうなれば今後は、不動産領域においても実証を行ないやすくなるでしょう。

鬼頭:いま、注目を浴びているのは、「サンドボックスによって、日本でも英米法や判例に基づきルールメイキングできるようになるのでは」という改革への機運が高まっている点です。そうなれば今後は、不動産領域においても実証を行ないやすくなるでしょう。

成功体験と新たなニーズ

桜井:笹島さんがスケッチブックに書いた”成功体験”とは、どういう意味でしょうか。

笹島:私には、伊藤さんと似た経験があります。レインズではないんですが、当社が管理会社様に営業したときの話です。「これをやると便利になりますよ」「ビジネスチャンスを広げられますよ」と、ご提案しました。すると、先方から次に出てきた言葉が、「いままでのものを変えたくない」でした。

笹島:「伊藤さんがおっしゃったように、“自分の仕事がなくなるんじゃないか”、“何かを導入することによって生まれる変化は苦痛をともなうのではないか”という不安は、業界のかたを引っ込み思案にさせているような印象を持ちます。

笹島:「伊藤さんがおっしゃったように、“自分の仕事がなくなるんじゃないか”、“何かを導入することによって生まれる変化は苦痛をともなうのではないか”という不安は、業界のかたを引っ込み思案にさせているような印象を持ちます。

そこで大事になってくるのが、成功体験なのではないかと考え、スケッチブックにもそう書きました。

笹島:IT化の取り組みをやっていくと効率化され、同じ仕事量でも、それまでの何倍かの速さで処理できる。これが、新しいビジネスをはじめるための、余裕につながります。このロジックや目的をきちんと理解してもらう努力が、私たちの側に求められているのだろうと感じます。その先にあるのは、鬼頭さんがおっしゃった、周辺領域との連携なのかなとも思います。

笹島:IT化の取り組みをやっていくと効率化され、同じ仕事量でも、それまでの何倍かの速さで処理できる。これが、新しいビジネスをはじめるための、余裕につながります。このロジックや目的をきちんと理解してもらう努力が、私たちの側に求められているのだろうと感じます。その先にあるのは、鬼頭さんがおっしゃった、周辺領域との連携なのかなとも思います。

桜井:ありがとうございます。成本さんも、今日のテーマは、おっしゃりたいことがあるのではないでしょうか。“新たなニーズ”の解説をお願いできますか。

成本:個人的に、ピンポイントで変えたいと思っているのは宅建業法ですね。重説を書面じゃなくてITでできるようにしたい。書面の交付義務は残っていますので。ほかにも、手数料の自由化、双方代理などのキーワードもありますが、スケッチブックには”新たなニーズ”と書きました。

成本:家を買うってところの後押しだと、売買や賃貸以外のニーズはないだろうかと思います。

成本:家を買うってところの後押しだと、売買や賃貸以外のニーズはないだろうかと思います。

車には残価保証がありますよね。リースしてみて、気に入ったら、払い続ける。嫌なら、途中で返してもいい。住宅の場合も、売買・賃貸ではない、新しい形、新しいニーズもあると思うんです。

クラウドファンディングなら、外国人は日本に小口投資したいだろうから、そういうプラットフォームがないかなとか。仮想通貨で払い込めれば送金手数料がいりませんから、さらに小口投資を加速させるのではないかとか。

桜井:会場からは、前のスクリーンにこんなコメントが来ていますね。「メルカリが不動産をやればいいのでは」

成本:なるほど(笑)。投資用不動産であれば、鬼頭さんがやってるプラットフォームで、一部を買える状況ではありますよね。となると、問題は実需(自分が住むために購入する不動産)ですか。

メルカリ不動産? CtoC間の取引はあり得るか

笹島:成本さんのコメントに付け加えるなら、双方代理の問題もあるように感じます。不動産の情報は、初めて触れる消費者の人にとって、非常に複雑です。「専門家に任せよう」となるのは自然なこと。そうなると消費者としては、「自分の利益のために働いてくれる人」に頼みたいわけです。

これが、売る側と買う側の消費者心理として働きますから、売る側と買う側両者の希望通りにならないのが、双方代理の問題点として挙げられますよね。いわゆる利益相反です。良し悪しの問題を抜きにして、大きなイシューして存在している状況はあるのかなという認識です。

桜井:鬼頭さんの見解を教えてください。

鬼頭:メルカリの話に戻りますが、これはおっしゃる通りです。大きなプラットフォームが一手に引き受けるやりかたは、あるのかなと思っています。ただし、そうなるとメルカリが単一障害点になりうるというか。

メルカリが機能停止、不正行為を働いた瞬間に、マーケットのトランザクションがすべて止まります。多少の分散化は必要かなと思いますが『プラットフォーム間でAPI連携する』『データを含めたやり取りのインターオペラリティをどう確保するか』という議論も大事になってきますね。

桜井:伊藤さんの意見は?

伊藤:CtoC間ということなのだと思いますが、私は一貫した姿勢でして、“これは、ありえない”といい続けています。実需にかんしては、ありえない。

業務で不動産を売り買いしている私たちにとって、不動産売買は日常に過ぎませんが、一般消費者にとって不動産を買うということは、人生を決める一大事だと思います。それは、私たちにとっての、”会社の買収をCtoCでやる”というレベルと同じくらいのインパクトがあるはずです。

仲介手数料を安くするという目的のためだけで、CtoC間の不動産売買は生まれえないのではないか、というのが私の考えです。

桜井:いいですね。意見が違う視点からくる感じが、討論で有名なテレビ番組のようで盛り上がります(笑)。まだまだ続けたいところですが、今回はこの辺で。

桜井:いいですね。意見が違う視点からくる感じが、討論で有名なテレビ番組のようで盛り上がります(笑)。まだまだ続けたいところですが、今回はこの辺で。

4名の皆さん、今日はありがとうございました。会場の皆さん、登壇者に拍手をお願いします。