【寄稿】令和時代の不動産業界。見直されるコミュニティ価値と変わりゆく不動産業界の役割

- 令和時代の不動産業界には2つの視点が求められる

- 価値観の多様性に柔軟に対応していくことと、ハードだけでなくソフトも提供すること

- この2つの視点を重視するとき、欠かせないキーワードがテクノロジー(不動産テック)である

はじめに

武井浩三です。新元号に変わって1ヶ月が経ちました。世の中の盛り上がりは落ち着いたように思いますが、それでもなお「新しい時代」を創っていこうという社会全体のムードは継続しているように思います。

さて、今回SUMAVEさんから寄稿の依頼をいただいて考えたのは、「新しい時代の不動産業界に求められること」です。一人ひとりの多様性が尊重される時代になり、政府や大企業が作った枠組みを超えて、個人が自分の想いやビジョンに忠実に生き、働くことが今まで以上に重視される流れが加速していると感じます。さらに、「シェア」や「コミュニティ」の価値が見直され、急速な広がりを見せています。

最初に結論を申し上げると、そうした時代において、不動産業界にも「価値観の多様性に柔軟に対応していく」「ハードだけでなく、ソフトも提供する」ということが求められるようになると思います。

失われた「コミュニティ」を取り戻せ

これからの不動産業界を考える上で、欠かせないのが私たちの暮らしについての考え方です。暮らし、つまり「住」の本質について考えることこそが、業界のこれからを見通すことにつながるからです。

「住」について考えていくと、最終的に「コミュニティの価値」にたどり着きます。人間は本来共同体で生きていく生き物です。しかし、長年「利便性ありき」「建物ありき」で進んできた都市開発によってかつて機能していた地域の「コミュニティ」は次々と消失し、セーフティラインや互助関係が非常に薄く、頼りないものになりました。

これは決して業界批判ではないのですが、これまで行われてきた都市計画はディベロッパー主導だったように思います。住宅総量規制などの課題が取り置かれたまま、新築住宅が建設され続けられ、人口減少も食い止められません。地方都市を中心に街がスカスカになる「スポンジ化現象」も始まりつつあります。

さらに、プライバシー意識の高まりなどの個人の意識変化や核家族化の進行などの社会現象が加わり、ここ十数年問題視されてきたのが、コミュニティの消失です。私たちは本能的に、人間関係の消失に対し、強い危機意識を抱いていると思います。今、近所に誰が住んでいるか知らないという状態は、誰にとっても心地の良いものではないと思います。

コミュニテイが消失すると、街が分断されていきます。個人の幸せやプライバシーを尊重しながら、どうやったら失われた人間関係をもう一回つなぎ合わせることができるのか。その答えを探すように、シェアハウスやコワーキングスペース、シェアオフィスなどの「シェアリングエコノミー」が不動産業界にも広がっています。オフィス環境も「コミュニティ」だと捉えると、人間関係の在り方を見直すことは私たちの生き方を見直すことにつながるとも言えると思います。

管理会社の役割は「コミュニティマネジメント」へ

不動産業界と一言でいっても、建設業界から不動産流通業界まで幅広い種類があり、それぞれが独自進化を遂げています。私はこの10年ほど、不動産管理会社様と不動産仲介会社様のシステム開発を支援したり、業務改善システムを自社開発してご提案したりしてきました。その立場から今回、主に不動産流通業界(管理会社と仲介会社)、そして建設業界(ディベロッパー)に起こる変化について予測していきます。

まず、管理会社の役割について。「プロパティマネジメント(建物の管理)」から「アセットマネジメント(資産管理)」へ進行し、最終的には「コミュニティマネジメント」に進化すると考えています。

「コミュニティマネジメント」について考えてみましょう。これから進んでいく高齢化や多国籍化を考えた時、私たちは、世代や文化の違う人々がともに生きるということに改めて向き合わざるを得なくなります。価値観が違えば、選択が変わるのは当たり前。例えば80歳の独身の入居者と、20代の子育て家庭では住居に求めることは変わってくるでしょう。また、外国人の入居者もこれから増えていくでしょう。元気いっぱいの子供達が、毎日下の階に気を使って過ごさなければいけない「家」は、心を休められる場所なのでしょうか。母国のスパイスを持ち込んだ人が、慣れ親しんだ「家庭の味」を自宅のキッチンで調理したときにクレームがくるような国が、これからの世界で受け入れられるとは思いません。

多様な価値観を持つ人々がともに暮らすと、住人同士のコンフリクトは必ず発生します。しかし、においや騒音問題をはじめとする課題の多くが、住民同士の理解によって許容しあえるものだと思うのです。

特効薬は、顔見知りになること

街に対する満足度や愛着心は、その街における知り合いの数と相関関係にあるとも言われています。多くの社会学者がこうしたコミュニティ研究に取り組んでいますが、例えば東北工業大学の引地 博之氏、青木 俊明氏は、「居住年数は愛着形成に大きな影響を与えず,居住年数よりも『集団に対する肯定的な印象』の方が地域への愛着形成に大きな影響を与えている」と結論づけています(出典元/地域に対する愛着形成の心理過程の検討)。

多様な価値観がある環境で、どの人の主張が正しいかを「ジャッジする」という一方的な関係ではなく、相手に対する理解を促す。コミュニティにはそういう役割があると思います。単に住民同士の自助努力に任せるのではなく、IT活用や自社ノウハウの活用によって入居者同士がより身近に感じられる関係性を生み出すことができます。

人口減少時代において、オーナーもマンション経営に独自性、戦略性をだしていかざるを得なくなる時代が早晩、訪れると考えています。住民同士の良質なコミュニティは、何よりの無形資産。そうしたコミュニティ形成を裏で支える管理会社が増えていったら、入居者・不動産オーナーともに大きな恩恵を受けることができるようになるでしょう。

仲介会社は「新生活のコンシェルジュ」に

仲介会社の役割は、ライフプランナーのような、コンサルティング業に近づいていくと思います。地域のコンシェルジュ的な役割をになったり、引っ越しという「ライフイベント」に関連する手続きや購買行動を代行する窓口的な機能を持つようになると予測します。この背景にあるのが、「仲介手数料の多様化の動き」です。

都心部を中心に、賃貸・売買を問わず、仲介手数料を半額にしたり、一律3万円にしたりする仲介会社が増えています。こうした流れが加速すると、低価格競争に入っていくでしょう。そうなれば、仲介会社はそれ以外の付帯商品で収益を上げざるを得なくなります。

実際私の知り合いのとある企業では売り上げの半分を「インターネット開設」や「引っ越し代行」、「ウォーターサーバーの導入費用」などがまかなうようになってきたそうです。前述した通り、住環境と人生の関係は切り離して考えることのできないものです。

今は賃貸にするべきなのか、買うべきか?

リノベーション物件がいいのか?

新築がいいか?

など、住環境に関する選択肢は星の数ほどあります。また、引っ越しというライフイベントは人生のうち何十回もあるわけではないため、個人の知見がたまりにくいという特性があります。

物件を案内して契約書を用意する、という現在の機能は、オンラインでの内見と電子契約の普及によって重要度が下がっていきます。消費者が不動産仲介会社に求めるニーズは、ライフプランに合わせた「住環境のトータルコンサルティング」へと必然的に移行していくでしょう。「どこに住むか」「買うか、借りるか」といったハード面の話だけでなく、手続きや準備などのソフト面ももちろん必要とされるでしょう。インテリアコーディネートやインフラ・IoT化のセットアップ、新生活開始のための手続き代行など、利用者の立場に立つと新しいサービス領域が鮮明に見えてきます。

ディベロッパーは「まちづくり」の主体的責任を負う立場に

平成の終わりにかけて、ディベロッパー、特にパワービルダーと呼ばれる企業の企業体質が問題視される事件が相次ぎました。まるで業界の膿を出すように、毎月のように新たな事件が報道されました。被害に遭われた方の心情を考えれば、もちろん企業側に同情することはできませんし、企業倫理として、越えてはいけない一線があったと思います。しかし、経営者などの特定の個人の責任というより、業界全体の利益構造に問題意識を向ける必要があると考えます。

ディベロッパー機能を持っている企業からすれば「建てなければ儲からない」。管理業や仲介業よりも新築アパートや新築マンションを建てた方が儲かりやすいから、どんどん建てる。それは民間の企業の自社の利益の最大化という側面からすると致し方ない部分もあると思います。もちろん新築物件を建てることは、悪い事ではありません。多くの問題は住宅総量管理や都市計画のグラウンドデザインの緩さから発生しており、広く捉えると国の問題だと考えています。

理想的な進化としては、ディベロッパーやアパートメーカーが「建築会社」から「まちづくり」の事業者として行政と連携し、責任を持つというような関係性ができるとベストだと思います。これから人口が減っていき、リノベーションなどにより中古物件の魅力も増していく中で、「新築の魅力」だけでは入居者を獲得できなくなる時代が必ず訪れます。そうなったとき、「街自体の魅力」にコミットできるディベロッパーが必要とされるようになるでしょう。

海外との大きな違いは、景観やコミュニティへの価値の置き方

まちづくりと住宅建設の関連性で一番わかりやすいのは景観法です。国内でも京都市などの古都や観光エリアでは広く制定されていますが、海外と比較すると景観やコミュニティというものに対する価値の置き方に大きな違いを感じます。

日本では、戦後に制定された不動産関連の法律が未だ運用されています。築古物件の簿価評価が経済価値以上に低いと言う税制上の問題や、私有財産権が非常に強く、土地の所有者が自由にできる権利が欧米に比べて強すぎるという側面があると思います。だから、歴史ある建物が立ち並ぶ風景の中に、築浅のワンルームマンションが脈絡なく建っていたりします。外国の方がこうした光景を見るととても驚かれます。なぜなら、海外ではこうした行為はその地域の価値を著しく下げる行為であり、文化的資産を破壊しているのと同じだと見なされるからです。これは近隣に歴史的建造物があるかどうかに関わりません。

例えばアメリカだと「コミュニティ全体の価値を守る」という概念が強いので、一部のエリアでは、すでに住んでいる人たちの審査を経なければ引越しができなかったりする、といいます。他にも、「必ず芝生の手入れは週に一回はやってくれ」とか、独自のルールがあったりします。なぜなら、庭の手入れをしない家が1軒でもあると、そのコミュニティ全体の価値が下がり、周りの物件の価値まで下げる可能性があるからです。土地の所有者と、近隣住民の権利が同じくらい尊重されています。マンションでも同じです。でも、日本ではこうした考え方ができません。行政や管理会社がゴミ屋敷に手を出せないのが良い例です。どんなに立地条件が良くても、地域で問題になるくらいのゴミ屋敷が近くにあるなら他のエリアを探そう、というのは普通の心理。結果的にその近隣の不動産価値は下がってしまったと言えるでしょう。

多様性溢れる時代に、人と人をつなぐ「温かいテクノロジー」が広まる

住む人の多様性を前提としたマンション開発やまちづくりなど、今までより一枠大きいレベルでのソリューションを考え、提供していくのが、これからの不動産業界に求められる在り方なのではないでしょうか。そこで、一人一人の価値観に寄り添うときに必要になってくるのがITやテクノロジーだと思います。

ITやIoTの本質は、情報と情報をつなげることによって、人間関係をつなぐことにあると私は考えています。だからこそ、ITはこれから、「失われた人間関係を取り戻すための道具」になってくると思います。不動産業界においてもこれは同じで、今までの枠組みの中でバラバラになってしまったものをITの力でつなぎ合わせることで、人が「人らしく」生きることのできる住環境をもっと整えていけると思います。

平成最後の年、不動産テック業界は脚光を浴び始めました。年号が変わる直前に開催された不動産テック協会主催のイベント「不動産テックカンファレンス2019」には300名以上の業界関係者が足を運び、その様子は「ワールド・ビジネス・サテライト」でも放送されました。不動産業界はいわゆるガラパゴス的な発展も強く、データも平準化していないため、IT化が進むことについて不安視する声があることも事実です。また、一時期取り沙汰されたように「AIなどの先端技術が発展することで仕事がなくなる」などの憶測から、テクノロジーそのものに対して「人間とどちらが優秀か」といったような二項対立的な見方も根強く残っています。しかし、ITは人間の敵ではありません。不動産会社が本当に本質的な仕事をするために、補助的なツールとしてITを活用する。この発想が、新しい時代の不動産業界に求められる考え方です。

モノ、ハコを造るだけの時代は平成で終わりました。よりいい暮らしをサポートしていくために、これからもテクノロジーは進化を続けていくでしょう。私自身は、自社や様々な関連団体での取り組みを通じて、多様化していくサービスを支える事業者さまを支援することでその一助を担えればと思います。

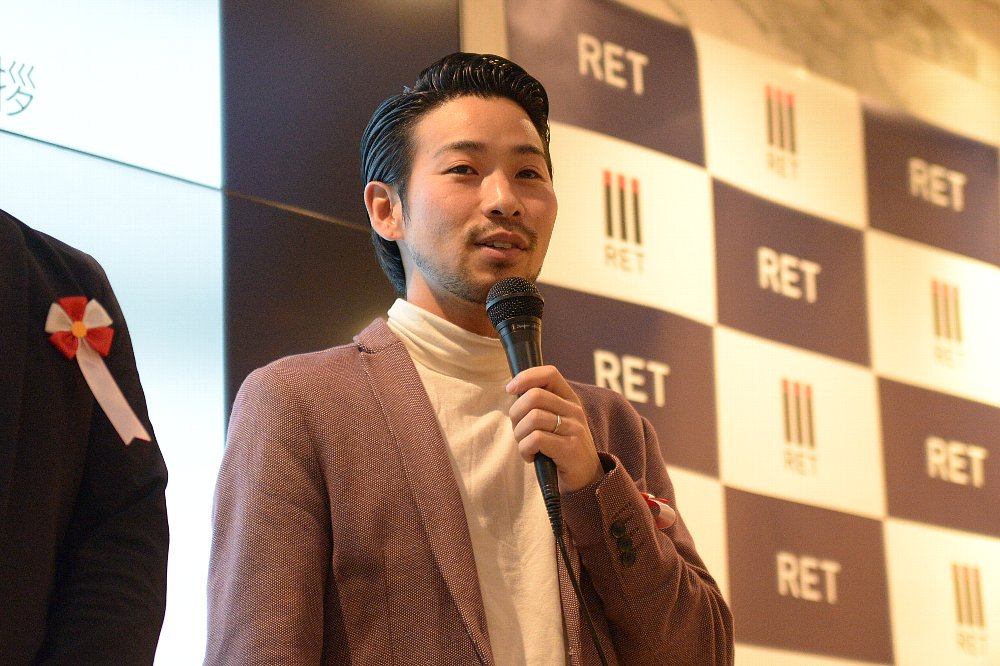

プロフィール/武井浩三(たけい・こうぞう)

1983年9月29日生まれ。ダイヤモンドメディア株式会社の代表取締役。2018年11月に設立した、一般社団法人不動産テック協会の共同代表理事も務める。高校卒業後ミュージシャンを志し渡米、Citrus College芸術学部楽学科を卒業。帰国後にCDデビュー。アメリカでの体験から起業するも、倒産・事業売却を経験。「関わるもの全てに貢献することが企業の使命」と考えを新たにし、2007年にダイヤモンドメディアを創業。会社設立時より経営の透明性をシステム化。「給与・経費・財務諸表を全て公開」「役職・肩書を廃止」「働く時間・場所・休みは自分で決める」「起業・副業を推奨」「社長・役員は選挙と話し合いで決める」といった独自の企業文化は、「管理しない」マネジメント手法を用いた次世代型企業として注目を浴びるようになった。2019年現在では不動産テック領域におけるITサービスを中心にサービス展開を進めるかたわらで、ティール組織・ホラクラシー経営等、自律分散型経営の日本における第一人者としてメディアへの寄稿・講演・組織支援なども行う。2018年7月には、これらの経営を「自然(じねん)経営」と称して一般社団法人自然経営研究会を設立、代表理事を務め、新しい組織の在り方を広める活動を行なっている。

1983年9月29日生まれ。ダイヤモンドメディア株式会社の代表取締役。2018年11月に設立した、一般社団法人不動産テック協会の共同代表理事も務める。高校卒業後ミュージシャンを志し渡米、Citrus College芸術学部楽学科を卒業。帰国後にCDデビュー。アメリカでの体験から起業するも、倒産・事業売却を経験。「関わるもの全てに貢献することが企業の使命」と考えを新たにし、2007年にダイヤモンドメディアを創業。会社設立時より経営の透明性をシステム化。「給与・経費・財務諸表を全て公開」「役職・肩書を廃止」「働く時間・場所・休みは自分で決める」「起業・副業を推奨」「社長・役員は選挙と話し合いで決める」といった独自の企業文化は、「管理しない」マネジメント手法を用いた次世代型企業として注目を浴びるようになった。2019年現在では不動産テック領域におけるITサービスを中心にサービス展開を進めるかたわらで、ティール組織・ホラクラシー経営等、自律分散型経営の日本における第一人者としてメディアへの寄稿・講演・組織支援なども行う。2018年7月には、これらの経営を「自然(じねん)経営」と称して一般社団法人自然経営研究会を設立、代表理事を務め、新しい組織の在り方を広める活動を行なっている。

以下に、武井氏の2019年6月現在の主な肩書を箇条書きにする。

- (公財)日本賃貸住宅管理協会 IT・シェアリング推進事業者協議会 幹事

- 国土交通省 PRE(公的遊休不動産)アントレプロジェクト アドバイザー

- (一社)レジリエンスジャパン推進協議会 住宅地盤情報普及促進ワーキンググループ 委員

- (一社)不動産テック協会 代表理事

- (一社)自然経営研究会 代表理事

- (一社)日本タッチ協会 顧問

- 官民連携推進ラボ メンバー

- ホワイト企業大賞 企画委員会メンバー

- LivingTechカンファレンス2018 実行委員

- 世田谷まちおこし せたコン 設立メンバー

- 鎌倉まちおこし カマコン メンバー

- Work As Life研究会 設立メンバー

- コクリ!プロジェクト メンバー

- 地域主権型道州制国民協議会 六本木支部長

※プロフィールは2019年6月時点のもの。