もう始まっている不動産業界のドローン活用。応用領域と課題を探る

- 国内のドローンビジネス市場は2022年に1,600億円になるという予測がある

- 特に成長著しいのは「測量」「検査」「防犯」分野で不動産業界への応用も

- 現時点で法規制が変更される可能性は低そうだが「高性能化」「小型化」などにより応用が進む可能性がある

はじめに

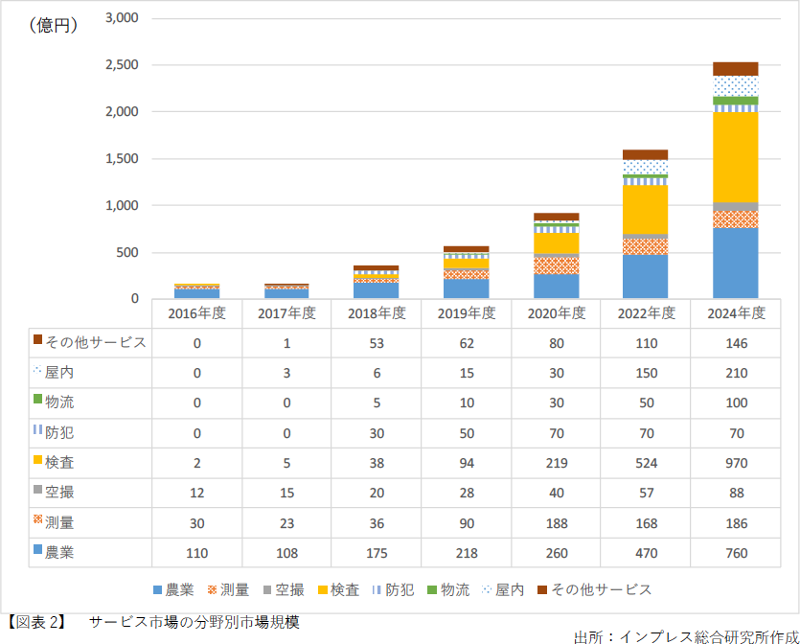

いま国内外で拡大しているのがドローン市場です。その多くはホビー向けではなく産業用であり、ドローン関連ビジネスの国内企業の売上高は2017年の155億円から2022年には1,600億円になるという予測もあります。応用領域の中には不動産業界の分野も含まれており、今後の新たなビジネス市場になる可能性を秘めています。

現在、ドローンの産業応用がどのような状況にあり、法規制を含めた今後の動向はどうなりそうなのか、改めて見ていきましょう。

ドローンのビジネス応用領域

インプレス総合研究所が発表した『ドローンビジネス調査報告書 2018』によれば、2018年度は複数の分野で市場規模が拡大することが示されています。

国内市場でいちばん大きいのが「農業」分野です。なかでもポピュラーな使われ方は「農薬散布」で、特に稲作農家に使用されています。従来より使われてきた大型無人ラジコンヘリが1台あたり一千万円前後したのに対し、農薬散布ができる大型のドローンは数百万円で購入できるため、普及が進んでいるようです。また、ラジコンヘリよりも操作が簡単で小回りが効き、重量も軽いので運搬容易であり、また飛行騒音も小さいなど、いくつものメリットがあります。

農業に次いで伸びているのが「測量」分野です。国土交通省が、建設図面や建設現場でICT(=IT)を活用しようという「i-Construction(アイ・コンストラクション)」という施策を推し進めていることもあり、生産性向上の取り組みの一環としてドローンが使われ始めています。具体的には、上空より数十枚から数百枚の写真を撮影、それを合成し、生成した3D画像で測量ができるという技術の開発が進んでいます。またドローン技術を建築分野にも導入しようと、2017年9月に「一般社団法人日本建築ドローン協会」が発足しているのもトピックの1つでしょう。

そして2018年度に大きな飛躍が見込まれるのが「検査」分野。道路、橋、トンネルなど交通関連のインフラや、ダムや発電所など発電関連のインフラ施設の点検などで、ドローンが活用されています。従来であれば足場を組み、時間をかけて人が目視で行なってきた作業ですが、ドローンであれば機体を飛行させ、高いところから短時間で俯瞰することも容易です。不動産業界でも、建物検査(インスペクション)や工事現場の管理で利用されるようになってきています。

従来はドローンのGPSへの依存度が高いために応用できる範囲に限界があったのですが、近年GPSが届きにくい場所でも安定飛行できる技術が確立されつつあるため、今後ますます導入が進みそうです。また、ドローンに搭載されているカメラも高性能なものや赤外線など特殊なものを備える機体も出てきており、正確な検査が可能となってきたことが市場が成長している要因の一つと言えるでしょう。

【出典】インプレス総合研究所『ドローンビジネス調査報告書 2018』より:https://www.impress.co.jp/newsrelease/2018/03/20180315-01.html

もう一つ、大きな成長を見せそうな分野が「防犯」(セキュリティ)です。この分野でいち早く実用化をしたのがセコム株式会社。2015年に郊外型の大型店舗やスーパー、工場や倉庫などに設置できる民間初の防犯ドローンサービス「セコムドローン」を月額5,000円から始めています。

セコムドローンでは防犯対象の敷地内に設置したレーザーセンサーと連携して防犯を実施します。敷地内のセンサーが侵入者を検知するとセコムの警備員が緊急出動すると同時に、侵入者の位置情報をドローンに送信。位置情報を受信したドローンは即座に離陸し、侵入者のもとへと急行し、車両のナンバーや色、車種、侵入者の顔や身なりなどの特徴を撮影してコントロールセンターへと送信します。管制員はその情報を基に、警備員への指示や警察への情報提供などが行なえる仕組みになっています。

【出典】セコムIS研究所ホームページより(https://www.secom.co.jp/isl/research/drone/)

活況を見せるドローンビジネスが抱えている課題とは

ますます成長が見込まれるドローンビジネスですが、一方で解決しなければならない課題も存在します。機体の安全性や操縦者の飛行技術はもちろん、不動産を対象として想定した場合には、騒音問題や撮影時のプライバシー確保など、従来の知見だけでは対応しきれない課題がいくつもあります。

その中でも最も大きな課題が法規制でしょう。先述したセコムのセキュリティドローンが「郊外型の」施設を対象としているように、

・人口集中地区(=都心部や住宅地)の上空を飛行させる

・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間30m以内を飛行させる

という条件下でドローンを利用する場合、飛ばすたびに対象地域を管轄する地方航空局長の許可を得なければならず、それが商用利用のハードルの高さにつながっています。

こうした法規制がある一方で、安全性などはドローンのスペック向上で解決できる部分もあります。現状の法規制およびドローンの状況などを踏まえた今後の見通しについて、ドローン情報サイト「Drone-Biz」の編集部に話を聞きました。

Drone-Biz編集部によれば、直近で法規制が緩和される可能性は低いだろうといいます。その背景には黎明期であるドローンの機体性能がまだ成熟しきっておらず、危険性をはらんでいるためなのだとか。

「例えば自動車は便利であると同時に危険でもあるため、ルールが制定され、免許というものが存在するわけです。ドローンに免許はありませんが、規制があり許可申請が必要となるのは、それと同様の考え方なのです」

一方で、現在の法規制は現時点での機体性能を前提に作られているもの。そのため、今後、ドローン自体が進化し機体性能が高まることで、法規制が緩和される可能性もあるといいます。

「より安全性の高い機体など、技術の進歩に伴い規制が緩和される可能性はあります。現に内閣府の発表している『空の産業革命ロードマップ2018』では、2020年代前半以降を目途に、環境整備に伴い『第三者上空飛行等に係る審査要領の改定』をしようという目標が掲げられているのです」

また、そうした法規制の変更を待つまでもなく、運用の仕方を工夫することで応用範囲を広げられる可能性もあるといいます。

「別の可能性という観点では、航空法の対象とならない(※注)200g未満のドローンの活用でしょうか。現時点では同クラスのドローンはホビー用途のものが多く、バッテリーの持続時間も短いため産業用途に用いるのは難しいのですが、国内外の企業や大学などで小型ドローンに関する研究・開発が進められています。小型かつ高性能なドローンの開発が進めばいずれは産業への応用も実現していく可能性があります」

(※注:航空法の対象とはなりませんが、小型無人機等飛行禁止法の対象となるため、国の重要施設周辺での飛行はできません)

米国では2016年に多くの不動産業者が検討客に見せる動画制作にドローンによる空撮を導入。不動産物件の外観を周辺環境ととも写し込むことでロケーションの魅力を伝えたり、内観についてはウォークスルーで見せることで訴求力を高めるような工夫をしています。しかも、11%の不動産業者が自社でドローンパイロットを雇っており、15%は専門業者に空撮を発注しているというリサーチ結果があります(National Association of Realtors survey調べ)。他社との差別化をはかるために、動画のクオリティを高めようとする狙いが見えてきます。

日本でも不動産会社向けに空撮サービスを提供する会社が登場してきていますが、まだまだ自社でパイロットを擁するほどには導入が進んでいません。その背景には、前述のような法規制などがあり、安易に空撮できない事情があるようです。

もう1つ、日本では原則としてドローンを飛ばせるのは、機体を直接目視できる範囲内に限られています。万が一、機体に不具合が生じた場合でもすぐに対応できるようにという理由が背景にあるのでしょう。

しかし、これに関しては変化の兆しが見えるとDrone-Biz編集部は言います。

「バッテリーの容量増加や省力化により、いかに安全を確保しつつ遠くまで飛ばせるかの検討が国土交通省や経済産業省で始まっています。その結果によっては、新たな審査要領が発表される可能性が出てきています。それによって、都心部や住宅密集地域では小さなドローン、それ以外の地域では大容量のバッテリーを積んだ大型ドローンを使用するなどの二極化が進むのかもしれません」

まとめ

解決すべき課題はあるものの、その有用性から注目を集めているドローンのビジネス応用。機体性能については黎明期であるがゆえに日進月歩で発展を遂げています。機体性能の向上に伴って法規制も変化していく可能性は大いにありそうです。

新たなビジネスチャンスをつかむためにも、最新のドローン情報は常にキャッチアップしておきたいものです。SUMAVEでは引き続き、ドローンの最新事例を追い続けていきますので、ご期待ください。

<取材協力>

Drone-Biz(https://dronebiz.net/)

顧客のニーズに併せてシステムを受託開発している株式会社想画の運営によるドローン情報サイト。ドローンビジネスについてポイントや注意点を解説している。