上場企業に株式を売却した経営者があかす、最適解とめぐりあうために心がける2つのこと

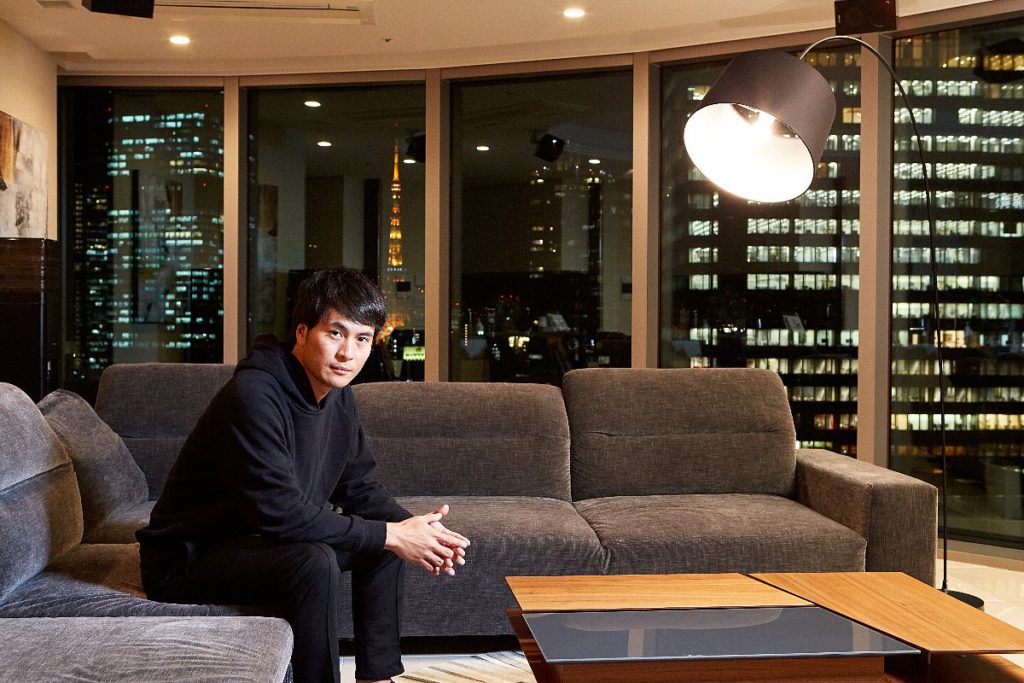

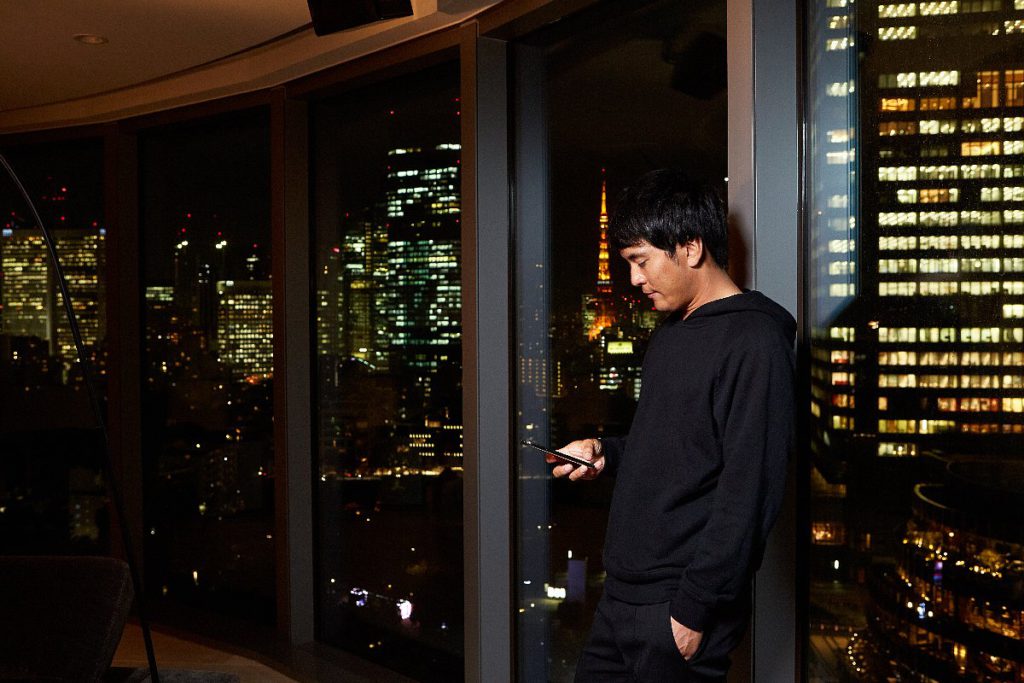

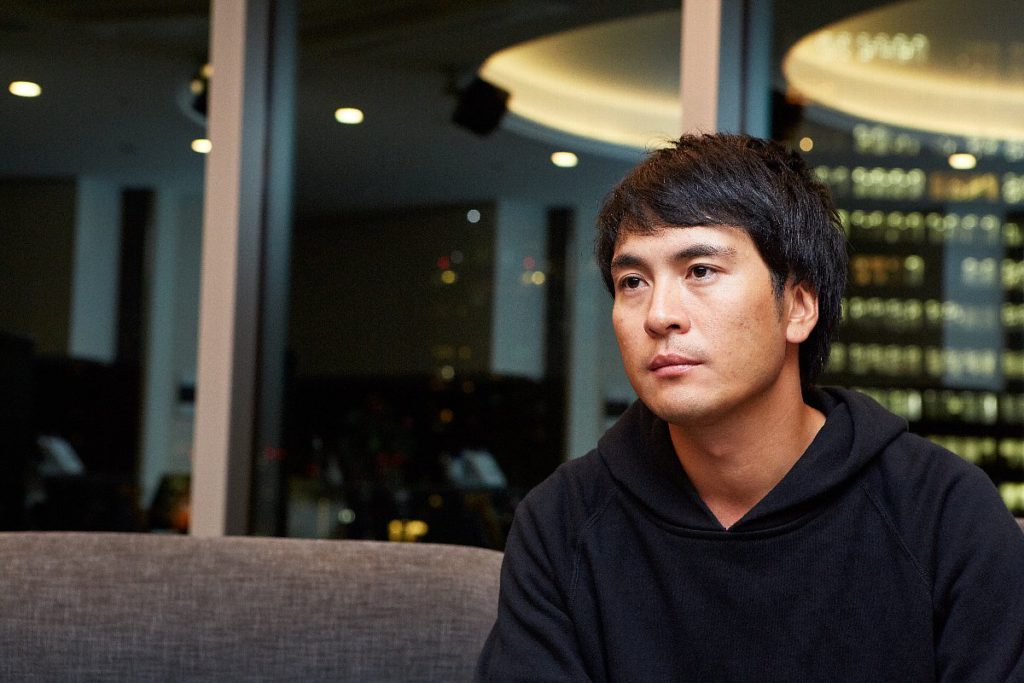

- 「不動産取引をテクノロジーの力で滑らかにしたい」という志で起業したイタンジ株式会社の代表・伊藤嘉盛(よしもり)氏をロングインタビューした記事。

- 不動産業界で、革命児の一人に数えられる伊藤氏に、上場企業に自社を売却した真相や自身の経営論をじっくりと語ってもらいました。

画像出典元:イタンジHP

はじめに

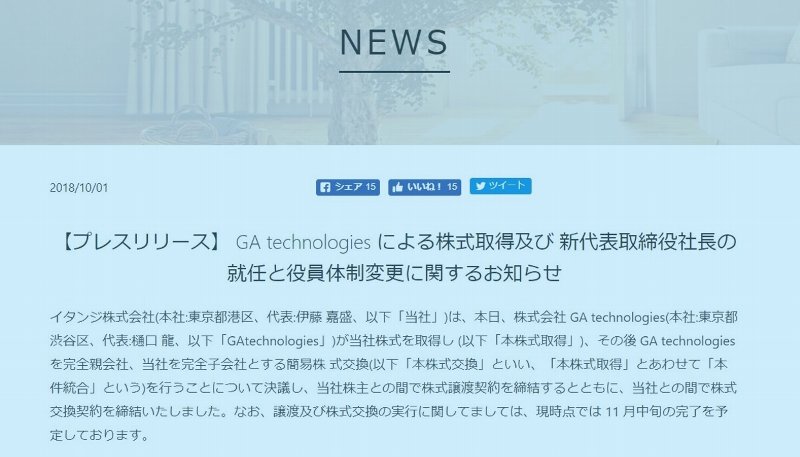

老舗の不動産テックベンチャー企業であるイタンジが、“株式売却”を発表したのは2018年10月でした。購入先となった上場企業のGA technologies(ジーエーテクノロジーズ)は、イタンジを完全子会社とし、両社はテクノロジー施策を加速させています。たとえば、GA technologiesなら、犯罪率や世帯属性などの物件周辺データを『Renosy』に追加したり、不動産物件のヘッドハンティングサービス『Renosy CONNECT』の開発に着手したりです。イタンジなら、好調な『ノマドクラウド』の売買版や、不動産業界で初となる、空室確認専用アプリ『ぶっかくアプリ(β版)』のリリースが挙げられます。人の動きも活発です。GA technologiesには、元金融庁長官の五味廣文氏や、社団法人全日本不動産協会副理事長、世界不動産連盟日本支部理事などを務める清水修司氏が、顧問として就任しました。執行役員として新たに迎えられたのは、子会社となったイタンジの野口真平氏(画像下)です。

さらに、野口氏は、それまで代表を務めてきた伊藤氏より、その役割を引き継ぎました。このことを伊藤氏は自身のSNSで次のように振り返っています。

さらに、野口氏は、それまで代表を務めてきた伊藤氏より、その役割を引き継ぎました。このことを伊藤氏は自身のSNSで次のように振り返っています。

死の谷を越え、Jカーブを描き利益をだしつつ成長している段階で、新社長の野口にバトンタッチ出来たことは最高の決断だと確信しています。野口が新戦略として打ち出した賃貸3.0は、今までのイタンジの製品群を連結させて賃貸流通を完全にデジタル化する構想です。これはまさに「不動産取引をなめらかにする」という、イタンジの創業理念実現に向けた、ど真ん中のチャレンジです。将来を考えると楽しみしかありません!(伊藤氏のSNS投稿より抜粋)

気になるのは、代表の座をバトンタッチした理由です。”最高の決断”とは一体どんなものだったのか。「不動産テックといえば伊藤」ともいわれる存在の伊藤氏ですが、一部からは、「伊藤さんはセミリタイヤしたのでは」と揶揄する声も。はたしてそうなのか。そもそも、なぜ、イタンジは売却されたのか。それらの疑問の答えを明らかにしていくのが、本記事のメインテーマ(前半)です。さらに、今回は経営論をじっくりと聞くことができました。普段、伊藤氏から語られることが少ないテーマです。貴重な機会となったため、本記事のサブテーマ(後半)として伊藤氏の経営論や価値観も取り上げていきます。メインテーマとサブテーマをあわせた、ロングインタビュー記事です。ご覧ください。

※不動産テックとは、「不動産×テクノロジー」という意味合いの造語です。ひらたくいうと、ITのチカラを不動産業界で生かし、業界を再発展させるような取り組み、サービス、プロダクトを指します。

伊藤嘉盛とは

Q:今回は企画に賛同していただき、ありがとうございます。まずは、現在の伊藤さんについてお聞かせください。

「最近はゴルフばかりしています。ちょっと頑張ってやっていて、自宅を一部屋、打ちっぱなしの練習室に改装しました。ゴルフ、されますか? ゴルフ人口のうち、72(パープレイ)のスコアを出せる人が0.1%という統計調査があるんですが、そんななかで、このあいだ私は67で(18ホールを)回りました。」

Q:スコア67というと、世界のトッププロと同じ成績ですね。それはすごい。ゴルフをはじめてから、どのくらいたつのですか?

「本格的にはじめて2年です。ゴルフにも科学的な側面があり、運動力学の話なんですよね。クラブとボールがあって、重力や、クラブヘッドとボールの当たりかたがあって。それを思い通りにコントロールするために、自分の体を使います」

Q:思い通りに体を動かすのが難しいのでは?

「そこは脳の指令の問題で、どうすれば正しくクラブを振れるかの追求です。クラブの軌道計測器や体の動きを数値化するセンサーなどの機器でデータ分析をしつつ、人の3倍くらいの量を練習しました」

Q:3倍の練習量とは、どんな練習メニューなのですか?

「週5回のラウンド、ラウンド後に500球程度の自主練習をします。帰宅後はPGA(一般に、北米における男子プロゴルファーたちによるトーナメント)の試合を見ながら夕食をとり、自宅の練習室(画像下)で就寝前までパターとアプローチの練習です」

Q:徹底していますね。ゴルフは特別に入れ込んでいるのでしょうか。それとも、すべてにおいての性分のようなもの?

Q:徹底していますね。ゴルフは特別に入れ込んでいるのでしょうか。それとも、すべてにおいての性分のようなもの?

「性分ですね。私は何か達成したいことがあると、まず、仮説を立て、合理的に最短ルートでやるのが得意なんです。いったん”やる”と決めたら、目標達成のためにやり続けます」

「たとえば、ゴルフの目標がパープレイだとします。そう決めたら、“目標を最短で達成するためにお金や時間などのリソースをどのように効率的に投下するか”に集中するんです」

「たとえば、ゴルフの目標がパープレイだとします。そう決めたら、“目標を最短で達成するためにお金や時間などのリソースをどのように効率的に投下するか”に集中するんです」

Q:ゴルフの場合で、リソースを効率的に投下した具体例を教えてもらえますか?

「東京都江戸川区にある練習場まで、自宅から片道20分なので、往復40分かかります。ゴルフの練習が90分で、1回の練習時間の30%以上を”移動”に費やしている計算です。このムダを解消すべく、移動時間ゼロで練習するために部屋を改装しました。まあ、考えはかなり直線的ですよね」

Q:直線的な解決策を思いつくことはあっても、実現しようとすると非常に大変です。その努力を考えると、多くの人は二の足を踏みます。努力にともなう苦労や面倒を避けたいからです。伊藤さんは、そうした感覚がないのでしょうか?

「そうですね。”つらい”、”大変だ”といった感覚はないですね」

Q:それは以前から? 印象的な出来事があったとか?

「以前からです。大変な体験を何度もしてきたので、痛みやつらみに鈍感になっていったのかもしれませんし、喜び、幸福感、憂い、恐怖などは脳の反応であり、客観的事実ではないとも考えています」

Q:喜びや恐怖が脳の反応、とは?

「つらいと感じるのは、あくまでも脳の反応であり主観的な体験です。ある人にとってつらいことは、ある人にとって何でもないということは往々にしてあり、つらい・大変なこと自体は実存していないのです。こうした私の考えは、”共感力が低い”と社員からいわれる要因でもあり、私にとっては、強みになり得ると同時に弱みにもなり得る部分です」

Q:「仕事が大変だ」と感じる社員の気持ちを理解できないのですか?

「理解はできるけど共感はできない。傾聴って大事じゃないですか。「それって大変だよね」と。そうした言葉かけは、私はあまり気が進みません」

Q:気が進まない理由は?

「たとえば、クレーム対応がインプットで、脳という関数によって“大変だ”というアウトプットが生まれます。そうなると、論点は次の2点です。

- クレーム対応をどうするか

- 物事を捉える脳の関数をどうするか

大変だというアウトプットについて、いくら時間を割いて話しても、明日も同じ感情が生まれます。なんの解決にもならないので、気が進まないのです」

Q:同じことの繰り返しで、無意味だとおっしゃりたいのですか?

「無意味だとは考えていません。「大変だよね」と傾聴して、社員のマインドセットが整えば、議論は効果的になります。しかし、マインドセット次第で効果的な議論ができるのであれば、自身でマインドを整えようよと。なので、仕事の進めかたやメンタルモデル、物事の捉えかたなどについては会話をしますが、傾聴して気持ちをくみ取るみたいなことは、あまりしません」

Q:そのパーソナリティについて、周囲からの印象は?

「”優しいけど冷徹”という表現になります。二面性というか、まあでも、どちらも同じなんですけどね。いずれにせよ、この部分は”大きな組織の経営者に自分が向いていない”と自分で感じる一因です」

Q:それが理由でイタンジの社長を退いたのですか?

「それが理由というわけではないですね。プロダクトを作る、プロダクトを売る、それをさらに拡大する、そうしたフェーズが会社にあったとき、それぞれのフェーズを得意にした人物が会社を率いたほうがいいわけです。そういう意味で、あのタイミングで社長を野口にバトンタッチし、GA technologiesとM&Aできたのは最高の決断だったと考えています」

Q:いまのイタンジは、自分が社長を務めるフェーズではないと?

「新規事業を創造したり、ゼロからプロダクトを生み出したりする“ゼロイチ”は私の得意分野ですが、これからイタンジの規模が大きくなり、組織面で数百人の社員を束ねてやっていくことを私はすんなりイメージできなかったんです。もともと、私は自分のことを”起業家であり投資家であるけど、経営者タイプではない”そう思っています」

Q:イタンジを大きくするために、会社を売却されたのですか?

「そうともいえます。私はイタンジの経営者、株主の立場で、”売却か上場か”を天秤にかけ、考えていたので、その結果です」

Q:”売却”と”上場”は、天秤にかけるものなのですか?

「もちろん、そうですよ。あくまでも”上場”は資金調達の手段の1つであって、”売却”にも同じことがいえるケースはあります」

Q:上場を目指していたわけではない?

「目標ではありましたが、目的ではないです。さらにいえば、イタンジの代表を私がやり続けるということが目標にもなり得ません」

Q:目標や目的は?

「イタンジの場合、イタンジが成長して世の中を便利にする、あるいは、イタンジのビジョンである”テクノロジーで不動産を滑らかにする”を達成することです。社名の“イタンジ”は、「IT AND INNOVATION」という言葉の先頭6文字に由来しています。”IT AND I”です。このビジョンをイタンジが達成するために、事業提携、資金調達、上場、M&Aなどの経営上の選択肢があります」

「それなら上場と同じことだ」M&Aの舞台裏

「今回のGA technologiesとのM&Aを解説すると、上場会社の完全子会社になることで、イタンジは公開市場にアクセスし、資金をあまねく集められるわけです。必要であればGA technologiesが増資するという選択肢もあります。そういう意味では、親会社と子会社の経営方針が合意している前提においては、イタンジが上場したのと同じ状況を生み出せます」

Q:同じ状況を生み出せるなら、”上場”でもよかったわけですよね。天秤にかけて“売却”を選んだ背景を教えてください。

「イタンジはそもそも、私が代表のポジションのままでは上場できない状況でした。私は、イタンジとは別で、もう1社、イタンジ創業前から不動産投資の会社を経営しています。その会社の株を私が持っている限りは、イタンジ上場にあたって、私がイタンジの代表を辞めなければなりませんでした。そこで、上場のために野口を含め、私の代わりとなる経営者を探していたんです。そのなかで、たまたま、イタンジを買いたいという相手が現れ、しかも、相手が上場会社であっため、「それなら上場と同じことだ」という流れです。つまり、上場にしろM&Aにしろ、イタンジが目指す世界を実現させるためには、経営体制を変えなければならないというのが、当時の状況です」

Q:「イタンジを買いたいという相手が現れ」とは、GA technologiesのことでしょうか?

「そうです。正確には、社長の樋口龍さんです」

Q:2018年に、伊藤さんと樋口さん(写真上)は、同じイベントに参加したことがありました。壇上で樋口さんは、今回のM&Aについて、購入の決め手を次のように語っています。一緒に振り返ってください。

Q:2018年に、伊藤さんと樋口さん(写真上)は、同じイベントに参加したことがありました。壇上で樋口さんは、今回のM&Aについて、購入の決め手を次のように語っています。一緒に振り返ってください。

私たちは、自分たちで物件を管理、売買して、リアルな不動産業をやっていますが、それにともなう社内の基幹システムは内製化しています。自分たちで不動産業務をやったうえで、不都合や問題点を自分事として認識し、不動産業務を効率化するシステムを開発しているのです。「これをプロダクトにすれば、不動産会社のニーズや課題を的確に捉えてた、ユーザビリティの高いプロダクトになるだろう」そう考え、将来的にbtobで展開したいと考えていました。たいして、イタンジは、すでにbtobのプロダクトを提供していて、それが不動産会社に使われはじめているベンチャーの1つです。イタンジのような会社が持つノウハウやカルチャーをGA technologiesに取り入れることができれば、私たちが目指す世界観をさらに世間へ浸透させられるに違いないと感じ、一緒にやることになりました。(樋口氏、2018年10月Fintech Japan 2018のステージにて)

Q:GA technologiesとのM&Aについては、買収の提案を樋口さんから受けた、ということで間違いありませんか?

「はい」

Q:樋口さんとは昔からの知りあいなのでしょうか?

「樋口さんからFacebookを通じてメッセージがきたのが、きっかけだったと記憶しています。「会いましょう」となったのが、いまから2年くらい前で、そのあと、2017年の後半くらいに一度、一緒に六本木でしゃぶしゃぶを食べました。それからは、全然、会うことはありません。再度、連絡が来たのは、2018年の秋口頃です」

「「最近は何をしているの?」と、樋口さんから再び連絡が来たんです。再会することになり、「最近は暇だ」みたいな会話をしたら、「仕事は?」と聞かれたので冗談半分で、「あまりしてない」と答えました。そうしたら、「俺がやるよ。俺が経営やるから、会社を任せてよ」って、樋口さんから申し出がありまして。「じゃあ、任せるよ」って。これは脚色なく、本当に、当時はそんな感じでした」

「「最近は何をしているの?」と、樋口さんから再び連絡が来たんです。再会することになり、「最近は暇だ」みたいな会話をしたら、「仕事は?」と聞かれたので冗談半分で、「あまりしてない」と答えました。そうしたら、「俺がやるよ。俺が経営やるから、会社を任せてよ」って、樋口さんから申し出がありまして。「じゃあ、任せるよ」って。これは脚色なく、本当に、当時はそんな感じでした」

Q:樋口さんからの申し出を伊藤さんは予想していたのですか?

「まったく予想していないです。暇なのでお茶の相手を探していた感じですね(笑)」

Q:それにしては、2人のやり取りに伊藤さんの戸惑いを感じませんが?

「このとき、初めて交わした内容の会話でしたが、「任せよう」という直感が働いたんです。樋口さんの営業力はすごそうですし(笑)。ただし、買いたいと具体的に検討するのであれば、事業提携先や社員などのステークホルダーと合意形成が必要なので、「しかるべき手続きを踏んでから、はじめましょう」と、その日は終わりました。結果的に実現することになったわけですから、お互いに本気だったということですね」

投資家、起業家として顔

Q:一部の業界関係者からは、「伊藤さんは表舞台から姿を消すのでは」という声もあります。今後のことを教えてください。まずは、イタンジとのかかわりについて。

「GA technologiesのエグゼクティブアドバイザーとして、今後もイタンジやGA technologiesには、かかわり続けます。人の紹介であったり、事業アイデアの壁打ち役であったりですね」

Q:イタンジの経営に、たずさわらない?

「はい。後方支援という立場で、意思決定にかかわらない形のサポートです。事業企画のアイデアが深くなるように、質問を投げかけるような役割になります」

Q:イタンジ売却の資金で、セミリタイヤされる予定はありますか?

「ないですね。売却したので、その事実だけを切り取ると優雅な私生活を想像する人がいるのも理解はできますが、手元に現金はもう、ほとんどありません。売却前より焦燥感が高まった気がします」

Q:手元に現金がない? イタンジ売却後のお金の使い道を教えてください。

「1つは不動産投資で、たとえば、シェアハウスやホテルへの投資です。シェアハウス事業は、かぼちゃの馬車が台頭する前から投資をしていました。BeGoodJapanの伊藤社長と意気投合して、「40億くらいを投資しよう」ということになり、すでに累計で30億円の投資をしています」

Q:ホテルへの投資とは?

「イタンジを退職して起業したSevengardenの北野社長とは、「インバウンドが熱いから投資しよう」となり、ホテルに投資した額は20億円近いです。一度、「この人とやろう」と決めたら必ずやるし、エクスクルーシブにやり続けるスタンスでやっています。そうなると、彼ら以外のシェアハウスやホテルの話は一切聞かないですし、他者との比較もしません」

Q:なぜ、シェアハウスやホテルに投資をしているのですか?

「余剰利益を発見したからです。一般的な投資物件は、マーケットの相場が上がると、すぐに反応して値段も上がってしまいます。商業ビルは誰でも運用できますが、シェアハウスの運用には商業ビルとはまったく異なるオペレーションとノウハウが求められるので、“誰でもできる”というわけではありません。また、業種が新しいため、銀行融資を受けられる事業者も少ないのです」

「アパート、戸建、駐車場、競売、再建築不可など、投資機会をしらみつぶしに探した結果、その時期においてシェアハウスやホテルが、資本効率(どれだけもうかるか)と、投下資金のキャップ(どれだけ多く投資できるか)の点から、投資対象として最適だと判断しました」

「アパート、戸建、駐車場、競売、再建築不可など、投資機会をしらみつぶしに探した結果、その時期においてシェアハウスやホテルが、資本効率(どれだけもうかるか)と、投下資金のキャップ(どれだけ多く投資できるか)の点から、投資対象として最適だと判断しました」

Q:しらみつぶし、とは?

「とにかく一日中、調べたり、その分野の専門家に話を聞いたりということを続ける作業です。1か月後には、かなり詳しくなれます。私は、仕事なら仕事、遊びなら遊びで、一度決めたことにハマります。今月は機械学習、次は宇宙、飽きたら金融、この6ヶ月間はゴルフ、みたいな感じですね」

「ゴルフ以外の遊びで象徴的な例だと、2年前にハマった『ポケモンGO』があります。10日間でコンプリートしました。朝8時から朝4時までやって、起床後と就寝前にエクセルでモンスター獲得の予実管理をし、日本で捕まえられるポケモンをすべて捕まえました。メディアの取材も受けましたよ。いま振り返ると本当に馬鹿だなって思います(笑)」

「ゴルフ以外の遊びで象徴的な例だと、2年前にハマった『ポケモンGO』があります。10日間でコンプリートしました。朝8時から朝4時までやって、起床後と就寝前にエクセルでモンスター獲得の予実管理をし、日本で捕まえられるポケモンをすべて捕まえました。メディアの取材も受けましたよ。いま振り返ると本当に馬鹿だなって思います(笑)」

Q:不動産投資のときも、しらみつぶしに調べる、ということを徹底的したわけですか?

「ええ。でも、そのときは1か月もしないうちに、シェアハウス事業が私の目に留まりました。着目したのは、いまから5年くらい前です。新大久保の中古物件を運用し、失敗しなかったので今度は土地を買って、そこにシェアハウスを建てました」

Q:土地を買って新築を建てるところからですか、やはり徹底していますね。それからは?

「ビジネスモデルを徹底的に調べ、土地探しやゼネコン選びです。不動産開発は未経験だったので、インターネットのリストから、よさそうなところ15社に目星をつけて電話し、5社と会って1社に決めました。土地探しは飛び込み営業です」

Q:飛び込み営業は、イタンジの伊藤さんとしてゼネコンを訪ねるのですか?

「違います。兼務規定の範囲で、平日にイタンジをやって土日に不動産投資の仕入れ営業を個人的にやっていました。キャリーバック1つで身軽なものです。大阪、京都、福岡にも飛び込み営業に行きました」

Q:不動産投資は、イタンジのビジョン達成と結び付きません。しかし、真剣に取り組んでいる印象を持ちますが、それは、”ハマる性格である”、”一度この人と決めたらその人と続ける”などの、伊藤さん個人のパーソナリティが影響してのことですか?

「それもありますね。あとは、経営者が実務に触れているのは大事だ、という考えもあります。私が現場で不動産仲介の実務をしていたのは22歳から26歳くらいまでです。そのあとはおもに、経営やITに移行します。一人で不動産の開発業務をこなしたことで、不動産業における開発、管理、仲介、金融、ITの知識が、具体・抽象両方の次元で連結され、手触り感をともなって不動産業を理解できるようになりました」

Q:不動産テック企業の経営者が、不動産の実業を経験することで不動産業者の実情を理解できる。そのことによるメリットがあると?

「ええ。イタンジはのちのち、ホテル事業に参入することになります。それは、私個人の経験によるところがゼロではありませんし、つまり、社長個人のケイパビリティは会社のケイパビリティを規定するんです。加えて私の場合は、最初に起業した会社で、ディベロッパーになることを目標に掲げていました。24歳のときの話です。しかし、その会社は“不動産仲介のビジネスモデル”という形態で売却することになりました」

「最初の起業・売却から学んだことや、実感した”世の中の課題”に取り組むべく、イタンジを起業してテクノロジー施策に力を注いでいたわけです。それが、めぐりめぐって、当初の志(ディベロッパーになること)を貫くチャンスに恵まれました。そういう意味では、形を変えてでもやりきるというか、思いを遂げるまで続ける粘り強さのようなものが、私にあるのかもしれません」

「最初の起業・売却から学んだことや、実感した”世の中の課題”に取り組むべく、イタンジを起業してテクノロジー施策に力を注いでいたわけです。それが、めぐりめぐって、当初の志(ディベロッパーになること)を貫くチャンスに恵まれました。そういう意味では、形を変えてでもやりきるというか、思いを遂げるまで続ける粘り強さのようなものが、私にあるのかもしれません」

Q:話を現在に戻します。不動産投資以外のお金の使い道を教えてください。

「あくまでも仮説の段階ですが、マザーズなどの新興市場に上場している企業や、ある程度の売上があるベンチャーなどへのハンズオン投資です。テックの波、AIやブロックチェーンの技術が現れたのは最近のことです。社歴が長い企業のなかには、競争環境が変化する時勢において、売上や利益を成長させるためにテクノロジーの活用が必然となっています。ここで課題となるのが、既存のビジネスモデルとテクノロジーを融和させることです。そういった企業に知恵、人、お金などの経営リソースを提供し、デジタルトランスフォーメーションを後押しすることで企業価値を高める、ということに挑戦したいと考えています」

Q:既存のビジネスモデルとテクノロジーの融和が進まないことがあるのは、なぜ?

「技術トレンドという大きな視点と、技術を機能実装するという現場レベルの視点のどちらかが欠けていて、有効なビジネスモデルにたどり着けないという悩みや、エンジニアを採用できない課題など、さまざまあると思います」

Q:採用できなかったり、有効なビジネスモデルにたどり着けなかったりする原因は?

「1つは、セールス偏重の組織なっていることが原因だと感じています。不動産業界だと、テック以前は、定型サービスや完成した商品を“売ることが重要”であったため、取締役には、セールスの成績がよかった、トップ営業マンが内部昇格してきました。そうすると、「テック製品をどうやって売るか」という発想が先行して、「どうすれば、よいプロダクトを作れるか」という発想に、なかなか目が向かないものです。テクノロジーによる課題解決より、営業戦略に最適化されて、プロダクトの機能が実装されていく傾向にあります」

Q:プロダクトを作るうえで重要なことを教えてください。

「当然ながら、エンジニアの存在です。優秀なエンジニアに働いてもらうためには、彼らが働きやすかったり、彼らの関心を引き付けられるプロダクトであったりする必要もあります。そうした労働環境への理解やプロダクトの構築は、不動産業界のトップ営業マンが理解し、腹落ちするまでにかなりの時間を要する場合が多いものです」

「リクライニングチェアでボーっと窓を眺めていたら、営業組織では注意の対象になり得ますが、エンジニアにとってはヒラメキの瞬間になり得ます。営業組織と同じ方針でマネジメントすると、エンジニアが働きにくい職場環境を生み出してしまう危険性があるのです」

「リクライニングチェアでボーっと窓を眺めていたら、営業組織では注意の対象になり得ますが、エンジニアにとってはヒラメキの瞬間になり得ます。営業組織と同じ方針でマネジメントすると、エンジニアが働きにくい職場環境を生み出してしまう危険性があるのです」

Q:投資家としてではなく、その会社にジョインし、根本から不動産会社を変革させるような考えは?

「現時点では考えにくいです。プロ経営者という立場はとらないと思います。先ほど説明したように、私の強みは”ゼロイチ”や”思いを遂げるまで続ける粘り強さ”にあります。起業家であり投資家であって、”ジュウヒャク(10を100に増やすような取り組み)”を実行する経営者タイプではないですから」

Q:アドバイザーという立場で、ビジネスモデルやマネタイズの”壁打ち役”として、正式にかかわってほしいという依頼なら?

「それはありえます」

Q:具体例でいうと、どういうケースが考えられますか?

「そうですね……。業界へのインパクトを考えると、たとえばですが、”レインズを代替するオープンデータ”を実現する起業家がいたとしたら――。などでしょうか」

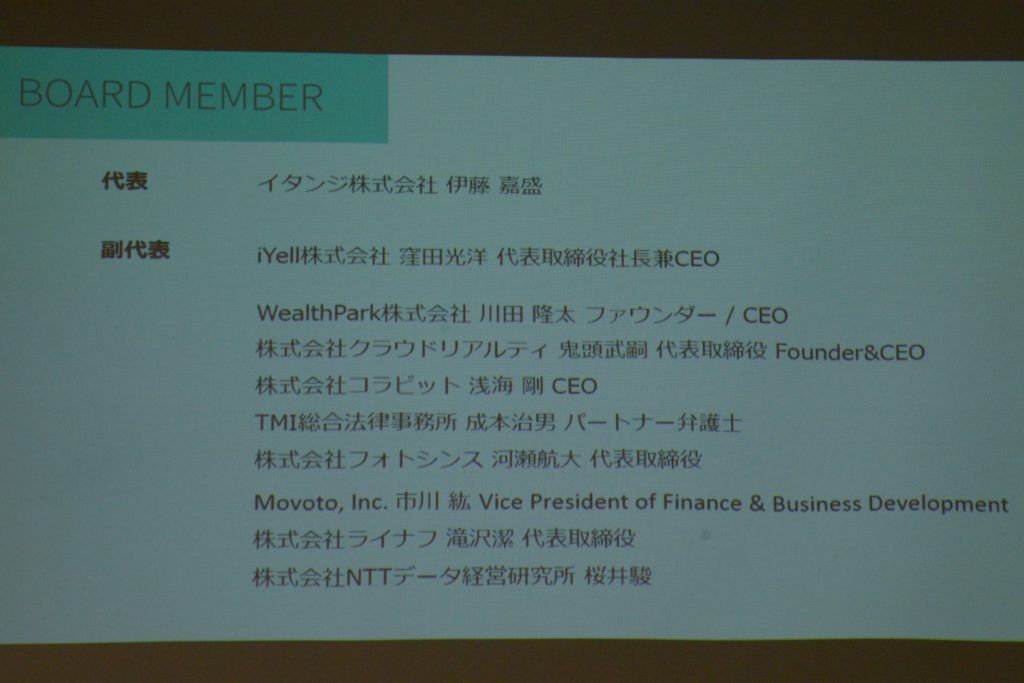

Q:PropTech Meetupというコミュニティの代表を務めていますが、それについては?

「NTTデータ経営研究所の桜井駿さん(画像下左端)が主導しているコミュニティで、「不動産テックといえば伊藤だろう」みたいな話がきっかけです。「力になれるかわかりませんが、業界の発展に貢献できれば」と引き受けました」

「NTTデータ経営研究所の桜井駿さん(画像下左端)が主導しているコミュニティで、「不動産テックといえば伊藤だろう」みたいな話がきっかけです。「力になれるかわかりませんが、業界の発展に貢献できれば」と引き受けました」

「パブリックセクターへの働きかけは、業界の発展に必要で、PropTech Meetupの活動が進めば、不動産業界全体が必ずよくなるはずです」

「パブリックセクターへの働きかけは、業界の発展に必要で、PropTech Meetupの活動が進めば、不動産業界全体が必ずよくなるはずです」

Q:業界でベンチャーの集まりだと、不動産テック協会という組織もありますが、そことの連携は?

「合同イベントや連携にかんしては、具体的に話を進めています。個人的には、団体が分散するより、不動産テックといわれる企業が、すべて1つに集まることが大事だと思っています」

真に意味のあるプロダクトを生み出しているか

Q:ここからは、さらに、伊藤さんのパーソナリティへ迫りたいと思います。もう少し、頭のなかをのぞかせてください。伊藤さんが思い描く、”テクノロジーで不動産を滑らかにする”とは、どんな世界なのでしょうか。

「実は、具体性はあまりないです。経営者として経験を積めば積むほど、私の場合はビジョンのことを考えなくなりました。いまでは、ビジョンがなくなるほど、物事がうまくいくこともあるんじゃないかと感じます。ありのままが見えるようになるからです」

Q:ありのまま、とは?

「目の前で起きていることを客観的に認識することです。ビジョンがあると、世の中の情報や目の前の環境を”色眼鏡”で見ることになり、自分の見たい世界しか見られなくなってしまうのではないかと」

Q:業界のためといいながら、テック企業は自分本位ので動いていると?

「そこまではいいませんが、売れないサービスやプロダクトに”言い訳”を与え、うたい文句ほどの効果を発揮しないにもかかわらず、非常に効果的であるかのように訴え続けることで、プロダクトの寿命をむやみやたらに延命させているのでないかと、感じることはあります」

Q:伊藤さんがプロダクトを作るとき、大切にしていることは?

「ユーザーが是といっているのか否といっているかがもっとも重要です。自分の意図、過去の経緯などはまったく関係なくて、”いま、この瞬間の状況を直視すること”を大切にしています」

Q:不動産テックやテクノロジーを敵視したり抵抗を感じたりする人に、誤解や先入観を与えない秘訣はありますか?

「私は、あるサービスやプロダクトが、誰かの敵であるか味方であるかを議論することは、ナンセンスだと思います。重要なことは、ユーザーが便利になるかどうか。敵か味方かというのは、発想がそもそも自分本位です」

Q:外資や異業種からの参入者をディスラプターと呼ぶことについては?

「敵であろうが味方であろうがディスラプターであろうが、結局は、C向けは便利であれば使われるし、B向けは売上が増えたり、コストが下がったりすれば使われます。もし、かりに、不動産テックが不動産業界に受け入れられないのだとしたら、テック企業が真に意味のあるプロダクトを生み出せていないからです。敵やディスラプターであるかは関係ありません」

「不動産テックサービスの導入が、思うように進まないという声をよく耳にしますが、それは、現状の多くの不動産テックサービスが、現状の不動産業務の利便性や儲けを上回るほどの、大きなインパクトを残せていないからです。システム導入をするより、安く土地を仕入れて転売したほうが儲かるわけじゃないですか。費用対効果があいまいなサービスを導入する、という工数をかけない、その不動産会社の判断は非常に合理的だと思います」

「不動産テックサービスの導入が、思うように進まないという声をよく耳にしますが、それは、現状の多くの不動産テックサービスが、現状の不動産業務の利便性や儲けを上回るほどの、大きなインパクトを残せていないからです。システム導入をするより、安く土地を仕入れて転売したほうが儲かるわけじゃないですか。費用対効果があいまいなサービスを導入する、という工数をかけない、その不動産会社の判断は非常に合理的だと思います」

Q:不動産テックサービスが、大きなインパクトを生み出すためには、どうしたらいいのでしょうか?

「私自身は、ビジョン、希望、やる気などを排除して、ありのままのものをどうすればいいか、を考えるように心がけています。イタンジの過去を振り返ると、壮大なビジョンとテクノロジーの盲信によって、深い傷を負ったこともありました」

Q:イタンジのプロダクトで、ありのままのものをどうすればいいかを実践した、代表例を教えてください。

「それでいうと『ノマドクラウド』と『ぶっかくん』ですね。もともと、『ノマドクラウド』は社内で使っていた追客システムでした。それを仲介会社が、「自分たちも使いたい」といってきたことが発端になっています」

Q:事業化に踏み切った理由は?

「開発工数をかけずに商品化できた、という点が挙げられます。『ぶっかくん』の場合は、イタンジで不動産仲介をやっているときに、空室確認の作業を延々と繰り返したエンジニアが、その作業に腹を立てたことからはじまっています」

Q:エンジニアのやる仕事じゃないと、怒りを覚えたとか?

「そうなんです。「人間はもっと生産的な業務に取り組むべきだ」と。そこからシステム開発がはじまりました。『ノマドクラウド』も『ぶっかくん』も、壮大なビジョンからはじまっていません。不動産業務にインサイトを持ち、原因から想像された結果が、非常にシンプルだったことで、開発に迷いが生じることなく、一点突破で成功したプロダクトです。結果的に、どちらのプロダクトも導入企業数が増え、各プロダクトを連結させるという、ビッグピクチャーを描くフェーズに至りました」

Q:大手企業にプロダクトを導入してもらうためのポイントを教えてください。

「製品として安定していて、効果の検証が済んでいること。ほかの会社での成果が、明確な数字として表れている必要があります。そうでなければ大手は稟議が通りません。ほかに、エンジニアの役割にも、1つ、ポイントがあります」

Q:エンジニアの役割とは?

「『ノマドクラウド』や『ぶっかくん』をはじめとした、イタンジのプロダクト開発手法は、不動産会社の現場にエンジニアが1週間くらい駐在することからはじまります。駐在先で、プロダクトがどう使われているのか、という業務風景を観察するのです。エンジニアが自分の目でプロダクトの使われかたを見て、自分の耳で利用者の感想を聞きます。その結果をプロダクトに盛り込むという開発手法です。これにより、現場のニーズを的確に捉えたプロダクトが生まれます」

Q:エンジニアが現場を訪ねる、という製作過程は一般的なものですか?

「いえ。こうした文化が浸透した不動産テックベンチャーは珍しいかもしれません。ウォーターフォール型で設計の仕様書を数ヶ月かけて作り、完成したプロダクトを売り込みにいくことが一般的だと思います」

Q:なぜ、伊藤さんは一般的な方法をとらないのでしょうか?

「ウォーターフォール型で、イタンジは2回失敗しているからです。試行錯誤を重ねていたんですが結果がともなわず、「このままではダメだ」と自然発生的に、エンジニアが自ら考えてそうなっていった感じですね。少なくとも私が指示したわけではないです。いまでは、エンジニアが現場に行くという文化はイタンジの特徴の1つです」

Q:エンジニアが不動産会社の現場に入り込んでプロダクトを作ることが重要?

「はい。さきほど紹介した『ノマドクラウド』は、当初、物件の自動提案や、物件情報をメール配信するだけだったのですが、不動産会社のニーズを追いかけているうちにプロダクトの設計が変わっていきます」

Q:どんなふうに?

「「チャットでやりとりするニーズが多い」という不動産会社の声から、少しずつ、チャット機能の開発に力を注ぐようになります。現在は、物件配信の仕組みを備えたまま、チャットの仕組みに強みを持つプロダクトに変化しました。これが、不動産会社から大変好評です」

Q:導入実績を教えてください。

「2019年1月現在、サービス開始から約2年で導入店舗数は400店舗を数え、新規登録者数は年間45万人を超えました。数字の推移は順調です。こうした成功例の裏には、エンジニアが現場に行き、課題を自ら吸い上げるような取り組みが大きく貢献しています」

内部と外部や帰属する組織を意識しない。すべてを”関係性の視点”で考える

Q:テクノロジーで滑らかになった不動産業界のイメージは、あまり具体性がないとのことでしたが、事業を通じて、こんなことを成し遂げたいといような考えは?

「それも、あまりないです。いま起きていること、目の前のことに集中すればいいと考えています」

Q:でも、テクノロジーで不動産取引を滑らかにしたいと思っている?

「抽象的な表現になりますが、私にとって理念は、願望というよりは判断基準に近くて、大事だと思っているのは、やりたいときにやりたいことをやるという願望です」

Q:衝動的に生まれた気持ち、ということですか?

「はい。自分が定めた判断基準である”理念”と、願望が一致するか、です。自分の理念は、世の中にとって意味がある理念なのか。そうでなければ撤回します。そういう意味では、だいぶ世の中を俯瞰しているかもしれません」

Q:創業者としてのイタンジへの思いは?

「イタンジは自分のものではありませんし、創業したときから自分のものとも思ったことはありません。すべては関係性のなかで成り立っているので、”内部と外部の隔たり”や、”帰属する組織による違い”も意識しません」

Q:イタンジを続けて、自分のビジョンを達成したいというような考えは?

「必ずしもイタンジのビジョンをイタンジが達成する必要は、ないと思っています。テクノロジーで不動産取引を滑らかにとは、つまり、世の中がよくなること。それが理念でした。となると、イタンジだけで世の中をよくする必要はないわけで、それゆえに、GA technologiesとのM&Aが生まれたと思います」

Q:イタンジは、世の中がよくなるという最終目的を実現するための手段の1つ。目的を達成できるなら、手段は変わってもいいと?

「私は、イタンジのビジョンが変化してもいいと考えています。イタンジがGA technologiesの完全子会社になることで化学反応を起こし、ビジョンを新しくするなら、それもいい。すべては関係性のなかでの話で、どう関係性を再構築してビジョンを達成するかです」

Q:関係性を再構築してビジョンを達成する、とは?

「多くの人は、「相手の帰属する組織が自分と違うと、相手と自分は違う」というイメージを抱くと思いますが、私にはそういうところがありません。無数にある企業は、経済という全体のなかでは1つだと思っています」

「社員がいなければ会社は成り立たないし、クライアントがいなければ売上は生まれない。Googleのようなサービス提供者がいなければプロダクトは稼働しないし、銀行がいなければ商取引は困難です」

「社員がいなければ会社は成り立たないし、クライアントがいなければ売上は生まれない。Googleのようなサービス提供者がいなければプロダクトは稼働しないし、銀行がいなければ商取引は困難です」

Q:すべては、つながっていて、その関係性を再構築していくことが大事だと?

「そうですね。本来的に企業は、“私の会社”という範囲を線引きできない、さまざまな人や会社で所有し所有されています。たとえば、不動産×テクノロジーという範囲であれば、テック企業や不動産会社などの集合体がどうなるかが重要です。誰がどの立場なのか、誰が会社を所有していて、どこと提携しているかなどは、表層的な現象に過ぎないのではないでしょうか」

Q:不動産テックベンチャーの代表は、そうした考えの人が多いものなのですか?

「どうでしょうか、わかりません。もし少ないのであれば、この考えが私の価値なのかもしれないですね。自己認識の拡張というか――」

「もし、私に“イタンジを大きくして上場させたい”というこだわりがあったら、今回のようなM&Aは成立しません。でも、状況を客観的に見て、私が自分のことをわかっていたら、成立させられるんです。相手(樋口さんや野口さんなど)のこともわかっていたら、経営者は変えるべきで、今回はGA technologiesと手を組むべきだと判断できました。それでイタンジがさらに飛躍すればいい。大切なことは、「どうすべきか」です。自分が「会社をこうしたい」という思いが強すぎると、客観的な最適解にはなかなかたどり着けません」

「もし、私に“イタンジを大きくして上場させたい”というこだわりがあったら、今回のようなM&Aは成立しません。でも、状況を客観的に見て、私が自分のことをわかっていたら、成立させられるんです。相手(樋口さんや野口さんなど)のこともわかっていたら、経営者は変えるべきで、今回はGA technologiesと手を組むべきだと判断できました。それでイタンジがさらに飛躍すればいい。大切なことは、「どうすべきか」です。自分が「会社をこうしたい」という思いが強すぎると、客観的な最適解にはなかなかたどり着けません」

「”おい、私の腕。なぜ骨折したんだ”とは、ならないですよね」鋭い直感が最適解をとらえるカラクリ

Q:「どうすべきか」という最適解にたどり着くために、伊藤さんが心がけていることを教えてください。

「2つ思い当たって、1つは主体と客体(主体の認識や行為、実践などの対象となるもので、主体の対義語として用いられます)の境界をあいまいにすること、もう1つは、関心の対象を絞ることです」

Q:主体と客体の境界をあいまいにするとは?

「たとえば、営業成績が上がらない社員がいて、私が腹を立てたとします。できの悪い社員のせいで私は怒っていると、そう考えるのは自然なことだと思います。でも、私は全然違う考えです」

Q:どう考えるのですか?

「「腹を立てている社長と成績が上がらない社員がいる」と俯瞰して考えます。そうすることで、次のように思考を深めることができます。

- 社員の成績が上がらないことに、なぜ自分は腹を立てたのか

- 腹を立てた社長が組織に与える影響について

- “腹を立てた社長”と”成績が上がらない社員”がいることは、そもそも問題になりえるのか

会社という自我(私)を想定して、「私のなかで、どうやら調子が悪いことが起きている」そう考えます。他人も自分も広い意味で、一緒くたにするのです」

Q:他人は、自分の一部であると?

「自我の境界は人によって違いますが、本当はみんな、そうしているんですよ」

Q:たとえば?

「自分の腕が骨折するじゃないですか。その場合、「私は骨折した」と表現します。痛みを感じるし、肉体は自分の一部だと認識しているわけです。このとき、「おい、私の腕、なぜ骨折したんだ!」とは、ならないですよね」

「では、自分ではないが、すごく自分に近い存在ならどうでしょうか。たとえば、恋人や夫婦といったパートナー、ペットや家畜などの動物でも構いません。パートナーがつらい(動物がつらそうだ)と、自分もつらいじゃないですか。このときは、自分ではない体の痛みによって、自分が痛みを感じています。お互いに強い影響を与えあっているからです。そうなると、パートナーという存在も自己の一部といえそうですよね。そうした対象をどこまでも広げていくような考えを私は、意識しています」

「では、自分ではないが、すごく自分に近い存在ならどうでしょうか。たとえば、恋人や夫婦といったパートナー、ペットや家畜などの動物でも構いません。パートナーがつらい(動物がつらそうだ)と、自分もつらいじゃないですか。このときは、自分ではない体の痛みによって、自分が痛みを感じています。お互いに強い影響を与えあっているからです。そうなると、パートナーという存在も自己の一部といえそうですよね。そうした対象をどこまでも広げていくような考えを私は、意識しています」

Q:社員も同じような対象として考えると?

「同じような対象として考えますし、物事の主体と客体をあいまいにした考えで行動しています。このあたりの思考は、他人とのアウトプットの違いになるのかもしれません」

Q:アウトプットの違いとは?

「経営が語られるとき、社員のパフォーマンスを上げるためにはどうすればいいのか、というテーマが議題に上がることがあります。このときは、パフォーマンスを上げる雇用者と、パフォーマンスを評価される被雇用者という前提で、意見が交わされるわけです。ここで私は、雇用者という自分の立場を手放し、自分と社員の境界をあいまいにします。あいまいにして、仕事のことは抜きに、相手にどうしてもらうかってことを考えるんです。相手がいま、何をしたいのかってところからはじめます」

Q:「会社を辞めたい」と、いい出したら?

「「素晴らしいね。やめようか」と。新規事業をやりたいんだってなれば、「素晴らしいね。やろう」って。その人が本当にやりたいことは何か、について探ります。現時点の役職、職務、経緯などはすべて無視して、話をするんです」

Q:そういう話を社員とする?

「ええ。会社のなかで」

Q:やる気が出ない、といってきたら?

「「やる気が出ないのか。いや、素晴らしいね。じゃあ、やる気がでないことを続けてみなよ」って」

Q:相手の反応は?

「「なんすかそれ(笑)」ってなります」

Q:無関心で突き放しているような印象を与えませんか?

「与えるかもしれません。私はあまり、人、特に人のモチベーションに興味がありません。やりたければやればいいし、やりたくなければ止めればいい」

Q:社員にたいして、そういう態度で接するわけですか?

「そうです。これだけ選択肢のある時代に生きていて、何かを選択できないのは自分のせい以外の何物でもありません」

Q:誤解やすれ違いから、意図せず、敵を作り出してしまうこともあるのでは?

「私は、人の悩みに共感することができないので、残念ながらそうしたこともあります」

Q:リスクを冒してまで、どうして、他人とそうしたコミュニケーションを図るのでしょうか?

「それでいうと私は、他人とか身内とかってことじゃなく、「自分が向きあった人には全員、いい人生を歩んでもらいたい」という思いがあって、裏表のあることが苦手なんです」

Q:自分の本音を腹のうちに抱えたまま、建前を口にするとか?

「苦手ですね。正々堂々と発言したり行動したりできない状況も苦手です。経営者にしても、裏表があるわけじゃないすか」

Q:裏表とは?

「資本主義は、基本的に株主が搾取しますから、株主と比べて働く人の見返りは少ないです。それは、“リスクの見返り”だと語られますが、やはり少し、バランスよくないんですよね、資本主義って。お金持ちがよりお金持ちになるし、汗水を流して懸命に働いている人よりも、富裕層は効率的に稼ぐことができます」

Q:それを隠したまま、従業員へ建前を口にできないと?

「ええ。資本主義のゆがみを隠したまま「頑張ろうぜ! 一緒に! 」というのが私にはできない。できないというよりも、正確には繰り返したくない、というのが正しいのかもしれません。私は、最初に起業した会社を私のバイタリティで引っ張っていたんですが、後継社長が株を持たず、従業員にもストックオプションがない状態で会社を売却しました。資本家の密談よろしく、買収先の株主と私だけで条件を決めていたのです。ところが、そのあと、ほとんどの従業員が辞めてしまいました」

Q:どう感じたのですか?

「「自分は経営者として何もしていなかったな」「一緒に過ごした社員たちに、よい思いをさせることができなかったのではないか」と反省しました。同時に、次の会社では同じことを繰り返したくないと感じ、イタンジでは隠さずに、最初から伝えるようにしていました」

Q:隠さずに何を伝えるのですか?

「資本主義はゆがみのあるシステムだと。だから、独立したいといい出したら、「確かにそうだね」となります。「資本主義はアンフェアなところがあるから、あなたの将来を考えると株を持って独立したほうがいいよ」と、そうなるわけです」

Q:ベンチャー企業の経営者というポジションなら、引き止めてもよさそうですが?

「それはしません。実際に独立した人は何人かいます。また、ボーナス支給を“ストックオプション”と“現金”のどちらで受け取るか、選べるようにもしました」

Q:先ほど、人に興味がないとおっしゃいましたが、それは本当?

「興味がないのは、人だけではないですよ。いろいろなことに興味がありません。洋服はお店にいって、「何がいいですか」と聞き、相手が答えたものをすべて買うというスタイルです。先日は、車を買い替えたのですが、購入後に車体の色を知ったというありさまです」

Q:物事に無関心なのですか?

「意図的に情報へのアクセスを制限しています。意思決定の回数、情報の量を少なくし、目の前のテーマに集中するのです。いまなら”不動産投資”、”M&A”、”次なる起業”の3つに集中しています」

Q:それは、もしかして、樋口さんに会社を任せようと感じた理由ですかね。おおげさかもしれませんが、伊藤さんが、ある物事に集中して取り組んでいるときは、AIが、ある領域に特化してディープラーニングする状況に近いのかなと。そうだとしたら、AIが機械学習の成果によって瞬時に最適解を導き出すように、関心の対象を絞って深掘りしていた伊藤さんは、樋口さんの提案を瞬時に最適解だと判断したのではないでしょうか? 直感が働いたことへも説明がつきます。

「ああ、それに近い感覚ですね。不動産投資の意思決定も数分で決めますし」

Q:人に興味がないという話題に戻ります。人との向きあいかたは、昔から、いまのスタイルですか?

Q:人に興味がないという話題に戻ります。人との向きあいかたは、昔から、いまのスタイルですか?

「昔からです。「相手の力になりたい」とは思うし、全力で支援もするんですが、「300mごとに、「つらいんだけど……」みたいのは止めませんか」という感じです。それがちょっと苦手で、「5キロ先で待ちあわせよう。そこまではお互い、前を向いて全力で走り抜けよう」という関係性が好きです」

Q:冒頭にあった共感力のなさや、”優しいけど冷徹”という表現は、こうしたときに与えている印象なのですかね。伊藤さんなりに、相手と自分の境界をあいまいに捉えて、相手のことを自分事として、自分の考える最適解を提案しているわけですか?

「そうですね。やる気が出ない社員への対応も、私の思考回路は同じです。人は本来、やり抜きたいはずなんですよ。モチベーションが上がらないのは、本当はほかに、やりたいことがあるのを潜在意識では気づいていて、脳が自動的に拒絶反応を起こしている状態だと思うんです」

Q:そうした拒絶反応に、伊藤さんはどう対応するのですか?

「やる気がない人の多くは、本当は、やる気がないって状態をやり抜きたいんです。でも、社会のなかでは、それが許されません。許されないだけでなく、頑張らなくちゃいけないということで、心が置いていかれるんです。なので、モチベーションを上げるのではなく、やる気がない状態を相手にやり尽してもらいます。こうすることで、「やる気がない状態を続けてもこうなるだけか」と、人は、はじめて納得します」

Q:やり尽くすことで違う何かに初めて目が向き、を繰り返すことで最適解に巡りあえると?

「はい。あとは、あらゆる選択肢を考えることも重要です。やり尽くしたと思っていたけど、やり残した選択肢があった、という状況を避けるためです」

Q:そのために、伊藤さんは関心の対象を絞っているのでしょうか? 最適解にたどり着くために心がけていることの2つ目として、先ほどおっしゃっていたキーワードです。

「ええ。私の場合、手元にある選択肢を洗い出したうえで、自分が集中すべきことを3つに絞ります。もしかすると3つでも多いのかもしれませんが、このとき、たとえ暇な時間があったとしも、集中すべきこと以外には手を出しません。ここがポイントです」

Q:暇な時間に手を出してしまいそうなこととは?

「私の場合、よくあるのが部屋の相談です。「この部屋(物件)を買いたいと思うんだけど、(投資先として)どう思うか」そうした連絡は絶えず来るんですが、ほとんどスルーしています。「挨拶したい」「情報交換したい」「事業提携したい」なども、ほぼスルーですね。強い意志を持って集中すべきことに時間を費やしてこられたからこそ、いまの自分やイタンジがあると思っています」

イタンジ新代表・野口氏への思い。今後の不動産業界とのかかわりについて

Q:ここまで長時間にわたり取材に協力してくれて、ありがとうございました。聞きたいテーマは、残り2つです。1つ目、イタンジの新代表となった、野口さんへの思いを聞かせてください。

「イタンジの事業を回していたのは、もともと野口です。私たちの関係はとても合理的で、イケてるアイデアなら一緒にやる、アイデアがイケてなければやらない。イケてるプロダクトを作ることが正義だ、という信頼感をつねに共有してきました。これまで、言葉にはしてきませんでしたが、イタンジを受け継いでくれたことへの感謝の気持ちがあります。野口は今後、最後を決めなきゃいけないので、決断を下すという重責が彼の成長を数段階にわたり後押しするでしょう。執行役員と代表取締役では、頭の使いかたが、まったく違いますからね。逆に、私は1つも決めなくてよくなったので、楽になりました(笑)」

Q:野口さんの強みを挙げると?

「行動力がハンパないです。圧倒的に秀でているのは、こういう打ち合わせ(取材)とかするじゃないですか、それが終わって、15分後くらいには物事が動きはじめている点です。1時間もすると、打ち合わせた内容を社内で説明するための資料がパワポで仕上がっていて、3日後くらいには全社員を集めて、「次はこういうことをやります」を野口は説明してきました。その段階から、プロダクトのシステム設計を決めていて、エンジニアへ発注も済ませてしまう。とにかく、行動力があって、そのスピードが速いことです」

Q:最後の質問です。今後、どのように不動産業界とかかわっていくつもりなのか。伊藤さんの考えをあらためて聞かせてください。

「不動産会社は、1社で、「デジタルでやります」「電話つかいません」「紙もつかいません」を打ち出しても、取引先が電話や紙に頼った仕事をしていると、それらを受けざるを得ません。イタンジがどれだけ、不動産会社にテクノロジーを導入し、テクノロジーカンパニーへの変革を支援しても、その会社の取引先が電話や紙を使っていたら、取引先のインターフェースに不動産会社はあわせざるを得ません。この状況が続く限り、真のIT化を実現できないんですよ。真のIT化とは、つまり、業界全体のIT化です」

「不動産テック全体が次のフェーズで普及するためには、危機意識の高い1社だけでなく、トレンドに敏感な1社だけでなく、業界全体が、あまねくIT化をすすめる必要があります。PropTech Meetupや不動産テック協会などを作って、IT化の理念を広げていく活動は重要ですし、イタンジが提供するようなシステムをどんどん導入してもらうための活動も欠かせません」

「不動産テック全体が次のフェーズで普及するためには、危機意識の高い1社だけでなく、トレンドに敏感な1社だけでなく、業界全体が、あまねくIT化をすすめる必要があります。PropTech Meetupや不動産テック協会などを作って、IT化の理念を広げていく活動は重要ですし、イタンジが提供するようなシステムをどんどん導入してもらうための活動も欠かせません」

「これまで、私は1つの企業である、イタンジで活動をしてきましたが、2019年からは、業界のエコシステム構築やコミュニティ活動なども精力的にかかわっていきます。パブリックセクターとコミュニケーションを図ることや、新しいプロダクトを作ることにも引き続き注力します。あらゆる手を尽くしてイタンジを応援し、不動産業界のテクノロジー化を進めていきたい考えですね」

「これまで、私は1つの企業である、イタンジで活動をしてきましたが、2019年からは、業界のエコシステム構築やコミュニティ活動なども精力的にかかわっていきます。パブリックセクターとコミュニケーションを図ることや、新しいプロダクトを作ることにも引き続き注力します。あらゆる手を尽くしてイタンジを応援し、不動産業界のテクノロジー化を進めていきたい考えですね」

プロフィール/伊藤嘉盛(いとう・よしもり)

1984年4月6日生まれ。東京都出身。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。父、母、兄、姉、姉という6人家族。幼いころより、不動産業を営む父親の後ろ姿を見て育つ。14歳のころから、ベースを担当することになったバンド活動に没頭。学生時代は、飲食店の皿洗い、テレビ局のアシスタント、水商売の受付業務などのアルバイトを経験する。当時のことを「20歳くらいまでは流れに身を任せるようなタイプだった」と語った。転機が訪れたのは初めてのステージ。「曲を作ることも歌うこともできない自分の無力さがヤバかった。ほかのバンドはすごかった」とライブハウスで無力感に陥る。「自分の可能性を最大化するのは音楽活動ではない」と思い知らされ、途方に暮れる伊藤氏。トレンドに敏感だった伊藤氏は、ここで、株の信用取引に手を出した。一時的に才覚を発揮するが、次第に膨れ上がる借金。その額は1,000万円を超える。「このままではダメだ」と考えた挙句に、起業することを決意。事業計画を作っては登記寸前まではいく、ということを繰り返す。起業に至らなかった理由については、「結局、また失敗したらどうしようって、ビビってたんだと思います」と回想した。大学卒業前に起業することができなかった伊藤氏は、借金を抱えたまま、新卒で大手不動産管理会社に入社。会社では賃貸管理の受託営業を任される。”起業という目標”を追い続ける伊藤氏の心に、つのる焦り。追い詰められ、“1,000万円以上の借金返済”という事実が、移動時間などの会社にいない、すべての時間を読書へと向かわせる。経営学の書籍、経済書、哲学書などを読みあさり、会社での業務を続ける日々。「一日でもはやく売上を立てて、一人前になりたいって気持ちで必死でした」というのが当時の心境だった。1年半以上を費やし、ようやく起業の準備が整う。独立できたのは2008年12月。東京で不動産会社をおこし、一人で仲介業務に乗り出す。1か月目から、稼ぎは会社員時代の月収の3倍に。店舗数は4年間で3店舗。日本橋、麻布、渋谷で業績を伸ばす。同時に、業界の非効率性を痛感。テクノロジーを活用し、業界を変革させることへ、志を立てる。起業した不動産会社を売却(M&A)し、2012年6月にイタンジ株式会社を設立。以後、6年4か月にわたり、社長としてイタンジを牽引する。2018年10月、イタンジをGA technologiesに二桁億で売却。翌11月に、イタンジの執行役員だった野田真平氏へ代表の座を譲った。伊藤氏は、今後もGA technologiesのエグゼクティブアドバイザーとして、イタンジやGA technologiesにかかわる予定。同時に、「イタンジの経営に、たずさわらない」と一線を引いた。2019年2月現在、起業家、投資家として、業界変革の志をとげようと動きはじめている。

1984年4月6日生まれ。東京都出身。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。父、母、兄、姉、姉という6人家族。幼いころより、不動産業を営む父親の後ろ姿を見て育つ。14歳のころから、ベースを担当することになったバンド活動に没頭。学生時代は、飲食店の皿洗い、テレビ局のアシスタント、水商売の受付業務などのアルバイトを経験する。当時のことを「20歳くらいまでは流れに身を任せるようなタイプだった」と語った。転機が訪れたのは初めてのステージ。「曲を作ることも歌うこともできない自分の無力さがヤバかった。ほかのバンドはすごかった」とライブハウスで無力感に陥る。「自分の可能性を最大化するのは音楽活動ではない」と思い知らされ、途方に暮れる伊藤氏。トレンドに敏感だった伊藤氏は、ここで、株の信用取引に手を出した。一時的に才覚を発揮するが、次第に膨れ上がる借金。その額は1,000万円を超える。「このままではダメだ」と考えた挙句に、起業することを決意。事業計画を作っては登記寸前まではいく、ということを繰り返す。起業に至らなかった理由については、「結局、また失敗したらどうしようって、ビビってたんだと思います」と回想した。大学卒業前に起業することができなかった伊藤氏は、借金を抱えたまま、新卒で大手不動産管理会社に入社。会社では賃貸管理の受託営業を任される。”起業という目標”を追い続ける伊藤氏の心に、つのる焦り。追い詰められ、“1,000万円以上の借金返済”という事実が、移動時間などの会社にいない、すべての時間を読書へと向かわせる。経営学の書籍、経済書、哲学書などを読みあさり、会社での業務を続ける日々。「一日でもはやく売上を立てて、一人前になりたいって気持ちで必死でした」というのが当時の心境だった。1年半以上を費やし、ようやく起業の準備が整う。独立できたのは2008年12月。東京で不動産会社をおこし、一人で仲介業務に乗り出す。1か月目から、稼ぎは会社員時代の月収の3倍に。店舗数は4年間で3店舗。日本橋、麻布、渋谷で業績を伸ばす。同時に、業界の非効率性を痛感。テクノロジーを活用し、業界を変革させることへ、志を立てる。起業した不動産会社を売却(M&A)し、2012年6月にイタンジ株式会社を設立。以後、6年4か月にわたり、社長としてイタンジを牽引する。2018年10月、イタンジをGA technologiesに二桁億で売却。翌11月に、イタンジの執行役員だった野田真平氏へ代表の座を譲った。伊藤氏は、今後もGA technologiesのエグゼクティブアドバイザーとして、イタンジやGA technologiesにかかわる予定。同時に、「イタンジの経営に、たずさわらない」と一線を引いた。2019年2月現在、起業家、投資家として、業界変革の志をとげようと動きはじめている。

■インタビュー時のスチール撮影/芹澤裕介