チームビルディングに重要な3つのこと。不動産×テクノロジーの新規事業を立ち上げたリーダーから学ぶ

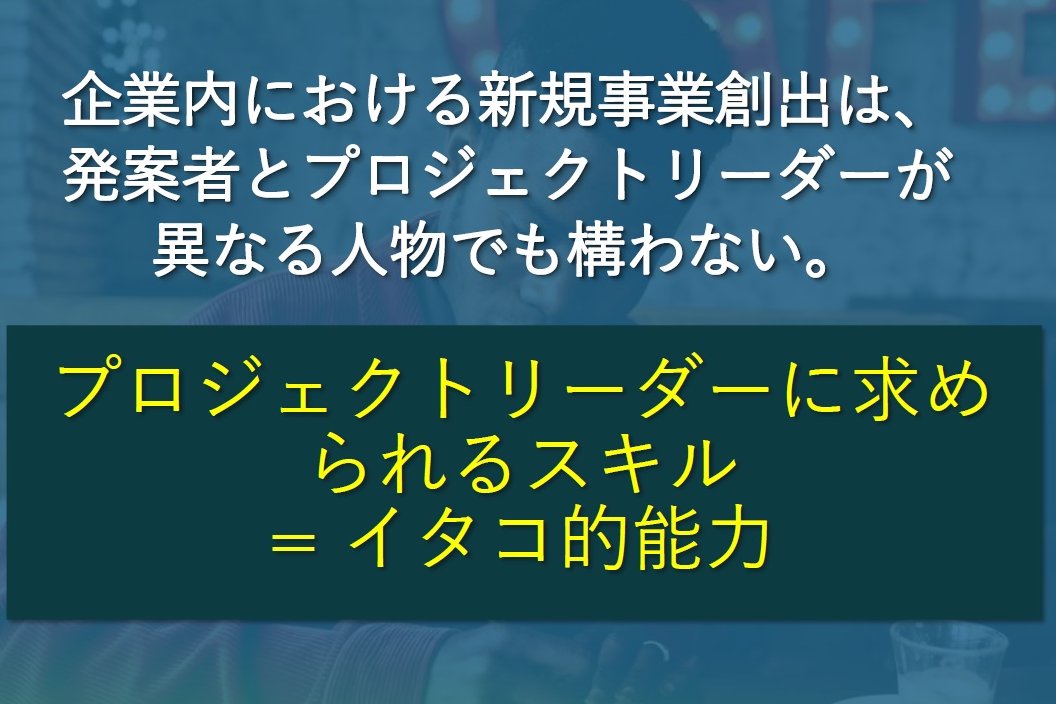

- 新規事業のリーダーに求められるのはイタコのような、相手になりきる力。必ずしも、リーダーにアイデアを生み出す能力は必要ない

- 事業立ち上げ(創成期)後が本当の勝負のはじまりで、このときに一番大事なことは、ビジョンや目指している世界観を見失わないこと。リーダーは、つねにビジョンを見ている必要がある

- 新規事業が成長期に入ったら、リーダーは創成期の成功体験にとらわれず、その当時の自分を捨て、自ら変わっていくことが重要

はじめに

2019年2月19日(火)、20日(水)に、東京都千代田区にある、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターにて【新規事業の創造】をテーマにしたカンファレンスが開催されました。題して、「新規事業の創り方。テクノロジが生み出すイノベーションの力」です。主催は朝日インタラクティブ株式会社でした。このカンファレンスに、リブセンスの芳賀一生が登壇しました。

芳賀は、リブセンスで3つの新規事業を立ち上げ、軌道に乗せた人物です。いずれも不動産事業で、リブセンス全体の業績向上にも大きく貢献しました。そのなかから、今回の講演で紹介された新規事業は、不動産ウェブメディア『IESHIL(イエシル)』です。

IESHILとは

画像出典元:https://www.ieshil.com/

ウェブメディア『IESHIL』では、住宅購入検討者が、マンションの参考価格を1部屋ごとにチェックできます。現在(2019年3月時点)は、物件周辺の地震、洪水、液状化などの災害リスクや、以下のような学区情報もインターネット上に公開しています。

- 認可、非認可等の保育園種別

- 開閉所時間

- 対象児童

- 定員

- 土曜保育の有無

- 一時保育の有無

- 障がい児保育の有無

新規事業プロジェクトとして『IESHIL』が立ち上がったのは、2015年3月です。そこから、2019年2月までの約4年間で、1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の住居用マンション約73万棟のデータを公開するまでに、『IESHIL』は成長しました。この経験から芳賀が学んだことが、カンファレンスにて発表されました。そのときの講演内容に、一部、内容を補うことで【新規事業の創り方ガイド】として、ご紹介していきます。

本記事のエッセンスは、「チームビルディングに重要な3つのこと」「『IESHIL』開発時に立ちはだかった2つの壁」「新規事業を立ち上げたあとに気を付けたい2つのテーマ」などです。ぜひ、参考にしてください。

目次

- 社長である村上太一の課題意識からスタート

- 先を行く米国の不動産テック事情

- 「物件周辺の300m先で、白人が発砲した」を知ることもできる『Trulia』

- 新規事業の担当者と起業家では、求められる能力が違う

- チームビルディングに重要な3つのこと

- 決裁者が近くにいると「とりあえず、やってみましょう」をいってもらえる

- Amazonの教え。サービス開発の前に、プレスリリースを作る

- 事業は人

- 価格査定エンジンの開発、清水千弘氏との出会い

- やらないことを決める、も大事。まずはワイヤーフレーム

- 「今月のイエシルは売上が6,000円でして」新規事業を立ち上げたあとの苦悩

- 新規事業の存続に、ビジョンは欠かせない

- 3年目に陥るジレンマ対策

社長である村上太一の課題意識からスタート

「『IESHIL』は、リブセンスの社長である村上太一が感じた”不動産売買市場の不透明さ”という課題意識からはじまりました。しかし、私が持っていたのはIT企業での就労経験です。不動産業界のことを理解する必要がありました。そこで、電話で直接、「会いたい」とお願いし、足を運んだのは不動産団体、不動産企業、大学教授、国土交通省など、さまざまな業界関係者です。不動産関連の書籍を読み、市場調査のデータに目を通し、アンケートから消費者のニーズを知り、国内外の不動産ウェブメディアの調査もしました。

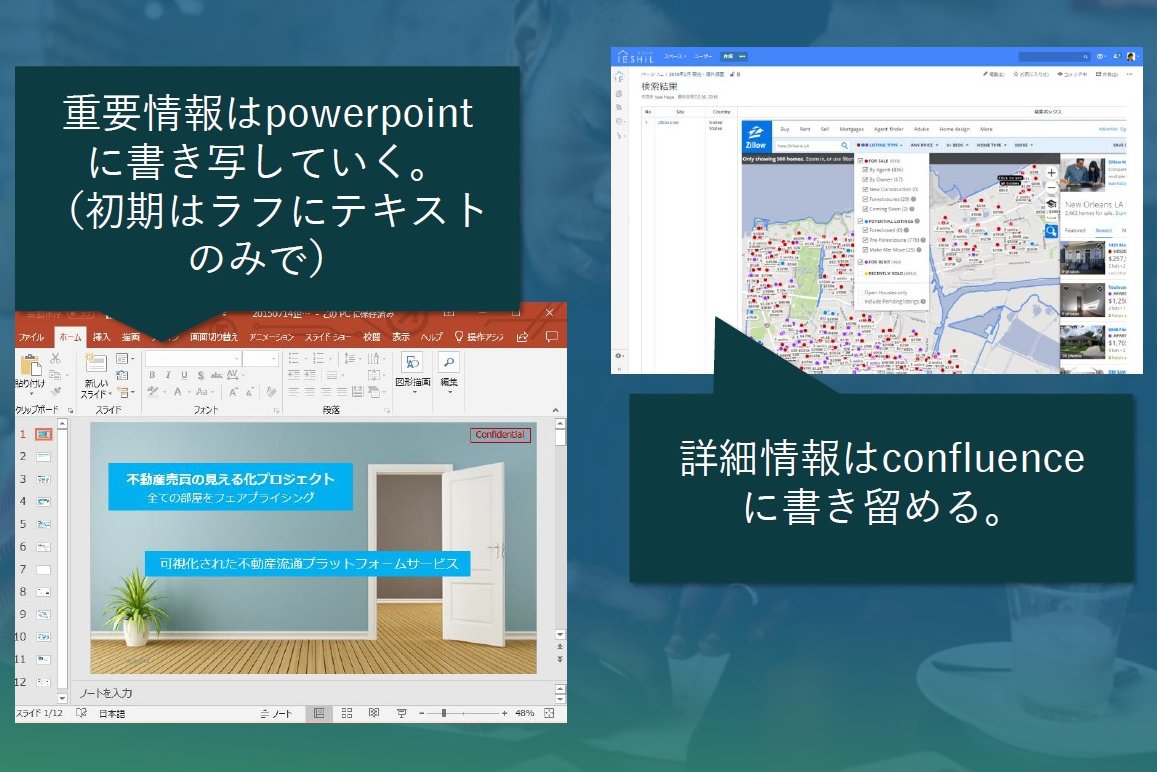

対面によるフィールドマーケティングだけでなく、ユーザーが持つ課題意識や悩みを知るために使ったのは、ヤフー知恵袋などのQ&A相談サイトです。個人的な課題発見ツールとして、とても重宝しました。”知り得た情報”であるインプットがあったとき、絶えず実践していたのは”企画書にする”というアウトプットです。とくに、重要な情報は『PowerPoint』に書き写していました。といっても、テキストのみのラフな内容です。細かい情報は『Confluence(コンフルエンス)』というウェブサービスに書き留めました」

「インプットとアウトプットを繰り返しているときに重要なことは、「なぜ、この新規事業をやるのか」というキーワードを自分なりにセットすることです。これは、一段落したあとでもいいので、必ず取り組むべきだといわせてください。

「インプットとアウトプットを繰り返しているときに重要なことは、「なぜ、この新規事業をやるのか」というキーワードを自分なりにセットすることです。これは、一段落したあとでもいいので、必ず取り組むべきだといわせてください。

新規事業は、未知な世界に飛び込むという恐怖心がつきまといます。恐怖を振り払うことに役立つのが、「なぜ、この新規事業をやるのか」という疑問の答えです。答えは、自分たちが新規事業に取り組む意義となります。「新しい施策に取り組むか」という判断で迷ったとき、「なぜ、この新規事業をやるのか」という意義と照らし合わせて考えれば、決断しやすくなるでしょう。

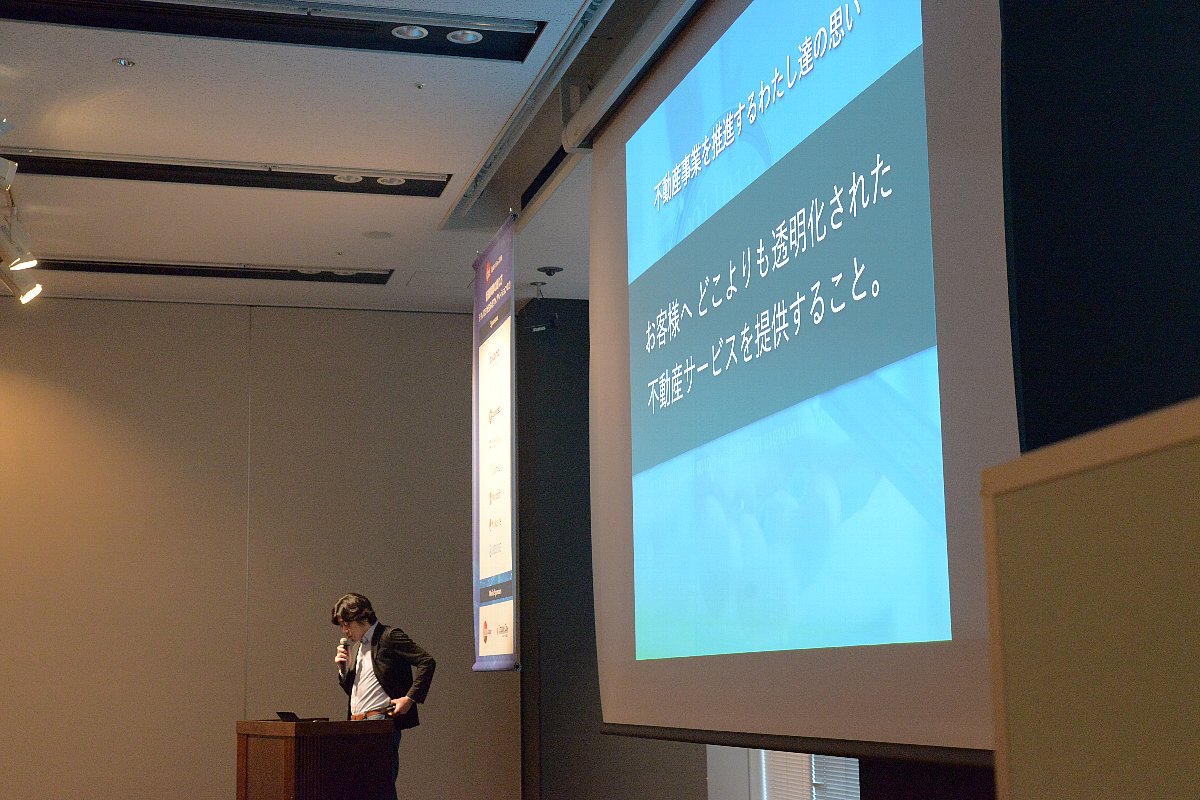

私たちの場合なら、当初の意義は、少しでもユーザーの方々が不動産取引で安心できるサービスを作りたい、というものでした。これを新規事業の立ち上げから2、3か月のあいだは、私は、つねに自分へ問いかけていました。自問は、繰り返すことが大切です。自問への答えは、少しずつ変化し、やがて、腹落ちする言葉となります。現在の私たちを例に挙げると、「お客様へ、どこよりも透明化された不動産サービスを提供すること」です。この言葉は、私たちのビジョンとなりました」

「さらに、意義を深く掘り下げ、「なぜ、お客様へどこよりも透明化された不動産サービスを提供するのか」と自問すると、答えは、日本全体が抱える問題にあります。冒頭に申し上げた、当社の代表である村上が持っていた課題意識です」

「さらに、意義を深く掘り下げ、「なぜ、お客様へどこよりも透明化された不動産サービスを提供するのか」と自問すると、答えは、日本全体が抱える問題にあります。冒頭に申し上げた、当社の代表である村上が持っていた課題意識です」

- 少子高齢化

- 人口減少

- 空き家問題

- 新築の供給過多

「これらの問題を解決する手段の1つとして、中古住宅の活用があります。『IESHIL』が、消費者にたいして、中古住宅の参考価格を可視化している背景です。ほかにも、”業界の遺産”に課題意識を持ちながら、当事者としてどうすることもできないというジレンマを抱える業界関係者の声を聞きました。これには、もどかしさを覚えたというか、非常に感じるところが、私にはありました」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

先を行く米国の不動産テック事情

画像出典元:https://www.zillow.com/

「国内事情に触れることができたので、視野を広げるべく海外を見渡すと、”米国の不動産テックが進んでいる”ことがわかりました。土地総合研究2017年夏号によれば、日本のIT資本投資割合は、米国の10分の1であるという調査結果も。その代表的な存在として世界的に知られている、2つの不動産テック企業を紹介します。1つ目は『Zillow(ジロー)』です。『Zillow』は、Zestimate(ゼスティメイト)という、独自の不動産推定値を開発しました。売価や鑑定ではありませんが、「この物件は、このくらいの価格です」という情報をつねに更新しているウェブメディアです。

なかなか、家の基準額はわからないものですが、『Zillow』の存在により、ユーザーは、「周辺相場よりも、この家は高く売られているな」「思っていたよりも安く買えるのかもしれない」などを具体的に検討することができます。価格の変更履歴を見ることもできるため、「この家は、徐々に値下がりしている/値上がりしている」という変化から、「このくらいの値になったら買おう/売ろう」というタイミングをはかることもできるわけです。いずれも日本だと、なかなかわからない情報です」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

「物件周辺の300m先で、白人が発砲した」を知ることもできる『Trulia』

画像出典元:https://www.trulia.com/

「2つ目にご紹介したいのは『Trulia(トゥルーリア)』という不動産テック企業です。物件の平均料金や価格推移だけでなく、『Trulia』は住環境データが非常に充実しています。一例ですが、以下のような物件の周辺データを見ることができます」

- 犯罪率

- 交通量

- 学校までの距離

- レストランの数

- 居住者の年齢層

「日本との違いという視点で『Trulia』が特徴的な点は、物件に対してネガティブな情報も扱っているという点です。たとえば、「この物件周辺の300m先で、白人が発砲しました」といった情報を知ることもできます。

また、『Zillow』や『Trulia』などの米国不動産テック企業に共通しているのは、情報をオープンにしているところです。オープンな情報を消費者は自分で判断する、という文化が米国には根付いています。これら、米国不動産テックの特徴や、日米の違いなどから私が得た気づきは、「米国には、家を買ったあとに後悔しないで済む仕組みが不動産メディアによって、つくられている」ということでした。

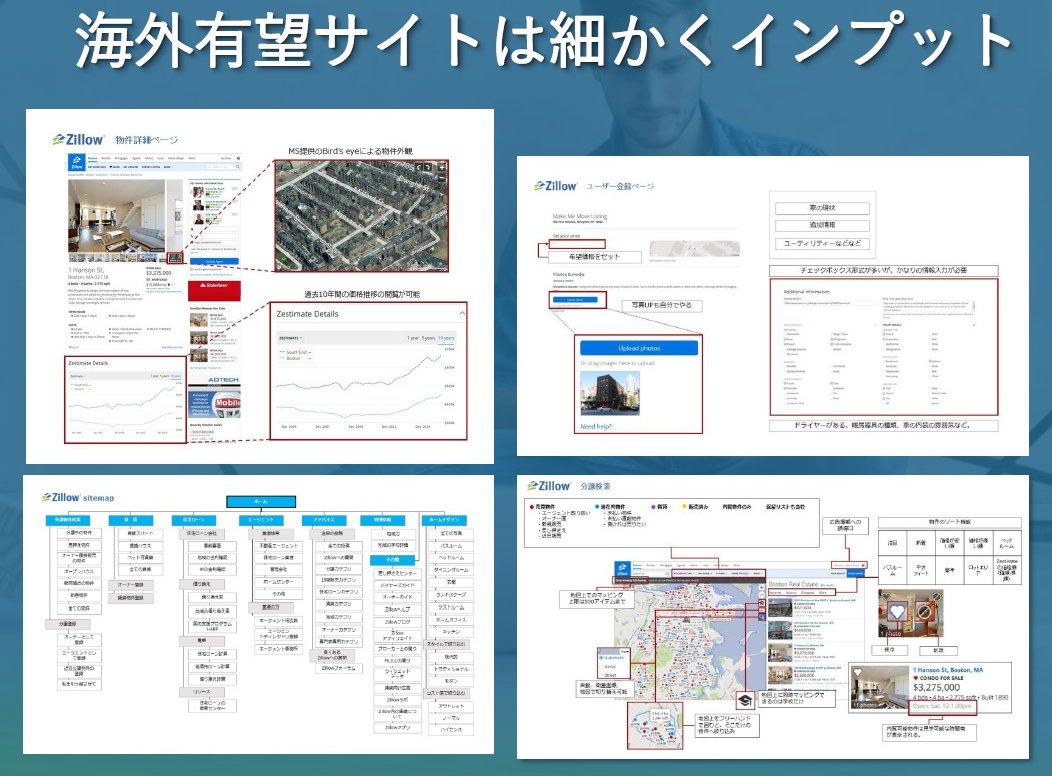

不動産業界の文化、課題感、最新の米国不動産テック事情、日米の違いなどは、私にとって大事なインプットになりました。なかでも、細かい情報を逃さずインプットしたのが、米国をはじめとした海外の有望サイトです」

「同時に、それらをアウトプットすることも大事だと思っていて、冒頭でも申し上げたように、私は『PowerPoint』や『Confluence(コンフルエンス)』を非常に活用しました。当時は、細かい情報を『Confluence』にどんどん保存し、まとめるために『PowerPoint』でスライド化する日々です。それが、最終的には企画書になります。

「同時に、それらをアウトプットすることも大事だと思っていて、冒頭でも申し上げたように、私は『PowerPoint』や『Confluence(コンフルエンス)』を非常に活用しました。当時は、細かい情報を『Confluence』にどんどん保存し、まとめるために『PowerPoint』でスライド化する日々です。それが、最終的には企画書になります。

ここまで、立ち上げ当初の1か月間をお話してきました。その総括をすると、新規事業担当者となった私の最初の仕事はこうです。”インプットとアウトプット”のサイクルを繰り返し、自分のなかのあらゆる認知を高め、企画書をあつくし、会社から承認を得ることだった。この経験から、企業内での新規事業担当者(イントレプレナー)と、起業家(アントレプレナー)の違いについて、感じることがありますので、少し触れたいと思います」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

新規事業の担当者と起業家では、求められる能力が違う

「企業のなかで新規事業を任される人には、「自分は、こういうのがいいと思う」という発案をする能力は、私はいらないと思っています。求められる資質は、東北地方でいうところの”イタコ”のような、相手になりきる力です。

誤解のないように付け加えると、決して、霊的な能力が必要であるといっているわけではありません。相手(発案者)の情熱、考え、思考回路などを”本人になりきって理解する努力”が必要だといいたいのです」

「もし、自分が誰かのアイデアに同調できるなら、アイデアという”舟”に、一緒になって乗ればいいと私は考えています。新規事業を進めるにあたり、結果的に、プロジェクトリーダーとして自分が選ばれるなら、発案者に代わって任された”舟のかじ取り役”をまっとうする。ただし、最終的に発案者のアイデアを”自分のもの”として、自分の言葉で伝えていく必要が、プロジェクトリーダーにはあります。そのために重要なのが、発案者を自分に重ねる努力です。どれだけ相手になりきれるか。どれだけ自分が、イタコのような役目を務められるか。これが重要だなと思っていて、ここが“企業内での新規事業担当者と起業家の大きな違い”になるというのが、私の考えです。

「もし、自分が誰かのアイデアに同調できるなら、アイデアという”舟”に、一緒になって乗ればいいと私は考えています。新規事業を進めるにあたり、結果的に、プロジェクトリーダーとして自分が選ばれるなら、発案者に代わって任された”舟のかじ取り役”をまっとうする。ただし、最終的に発案者のアイデアを”自分のもの”として、自分の言葉で伝えていく必要が、プロジェクトリーダーにはあります。そのために重要なのが、発案者を自分に重ねる努力です。どれだけ相手になりきれるか。どれだけ自分が、イタコのような役目を務められるか。これが重要だなと思っていて、ここが“企業内での新規事業担当者と起業家の大きな違い”になるというのが、私の考えです。

起業家は、自分がやりたいことが先にあって、そこに事業を重ねていきながら、事業を作っていく(発案を繰り返す)部分が大きいのかなと感じています。

私は、企業のなかで新規事業に取り組むのが好きです。「しょうにあっているな」と感じます。大変なこともありますが、いいたいのは、新規事業の担当者になったり、プロジェクトリーダーになったりしても、すべてを自分で発案する必要はないということ。これは、ぜひ、エールとしてみなさんに受け取っていただければと思います」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

チームビルディングに重要な3つのこと

「新規事業として着手した『IESHIL』の進捗に話を戻します。立ち上げから1か月が過ぎ、『IESHIL』は会社から承認を得られ、次は、スタートアップチームの発足というタイミングです。

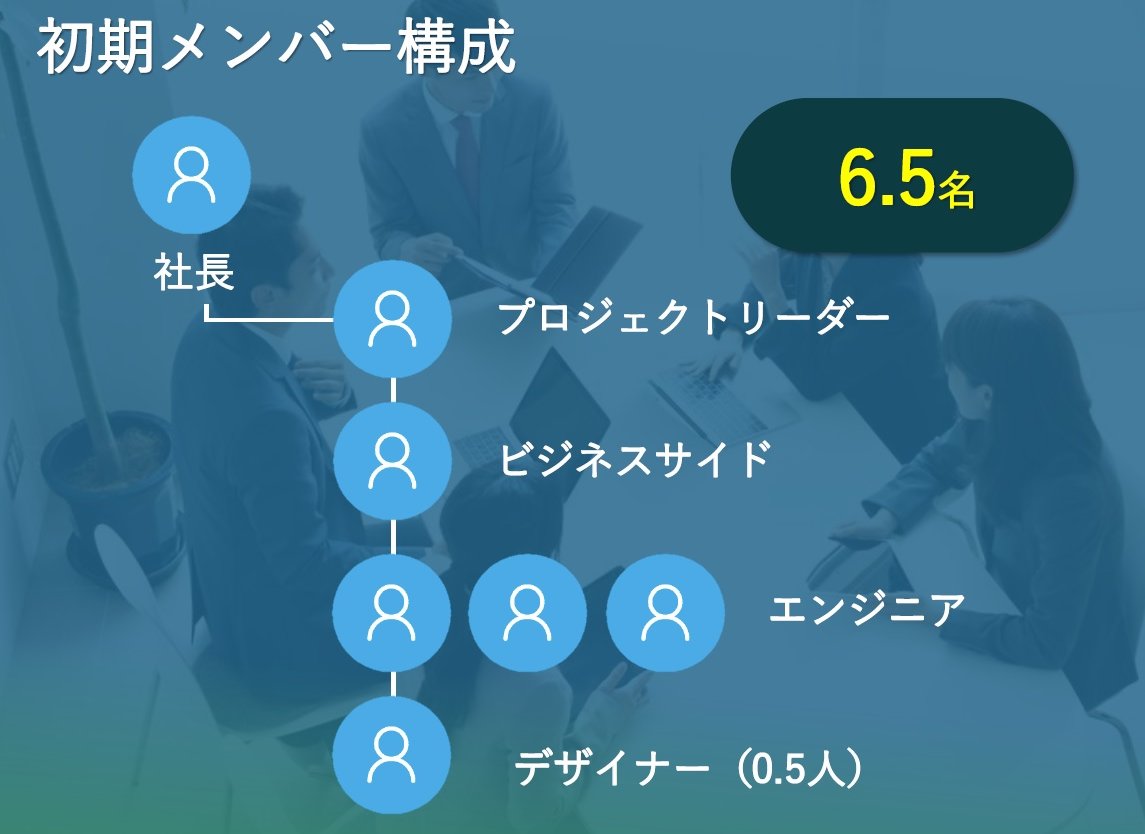

立ち上げ当初は、新規事業の言い出しっぺである、社長の村上もプレーヤーとしてスタートアップチームに加わっていました。チーム構成は、村上以下、私がプロジェクトリーダーのような役目を務め、ビジネスサイドが1名、エンジニアが3名、兼務のデザイナーが0.5名という内容です。このとき、つくづくと身にしみたのですが、新規事業をゼロからはじめるとき、スタートアップチームのメンバーはとても重要になってきます。新しい事業として、しっかり立ち上がるかどうかは、このときのメンバー次第である、といっても過言ではありません。そのポイントは、次の3つです」

- 決裁者が近くにいる

- 目指す世界観(ビジョン)への強い共感がある

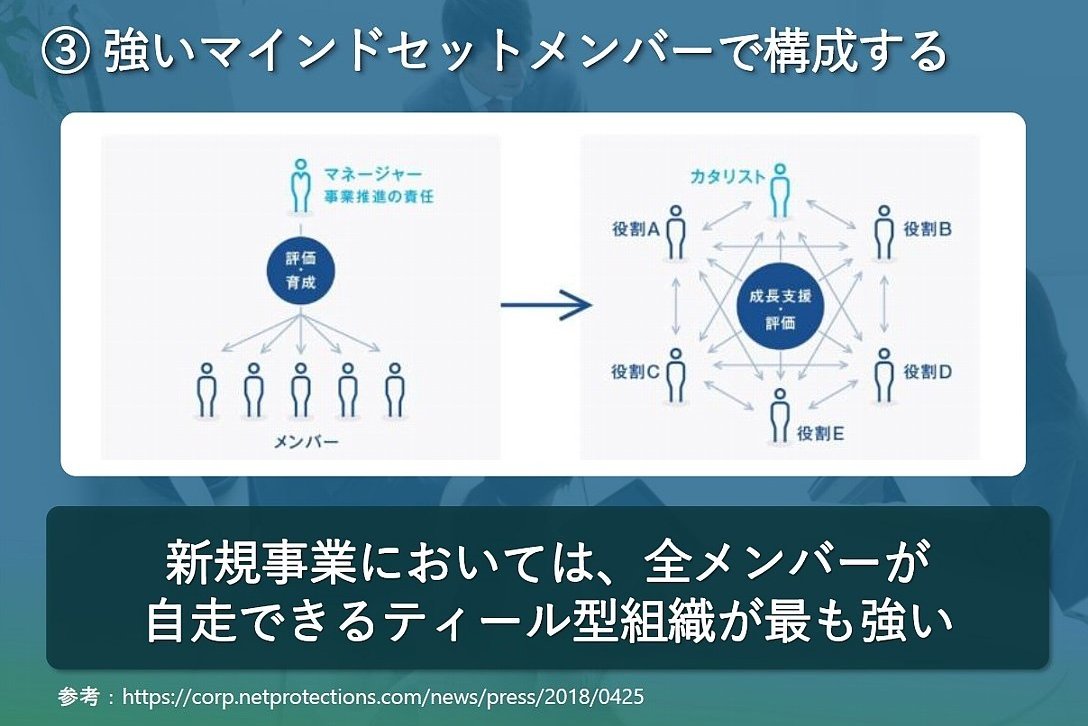

- 強いマインドセットのメンバーで構成する

「1つ目は、会社で、即、判断できる人が新規事業にコミットしてくれる、ということです。

2つ目は、メンバー全員で、「なぜ新規事業をやるのか」を一緒に考えること。同じ水準で、「これが問題だからだよね」と共感し、「自分たちはどんな世界を目指したらいいか」を話し合いながらスタートすることです。

3つ目は、「目指す世界の実現に向け、自分の得意分野を率先して生かそう(一緒にやってくれる)」というようなマインドセットを指しています。これらは、チームビルディングに重要なポイントであり、新規事業のスタートアップのタイミングにおいては、とても必要なポイントだなと思っています」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

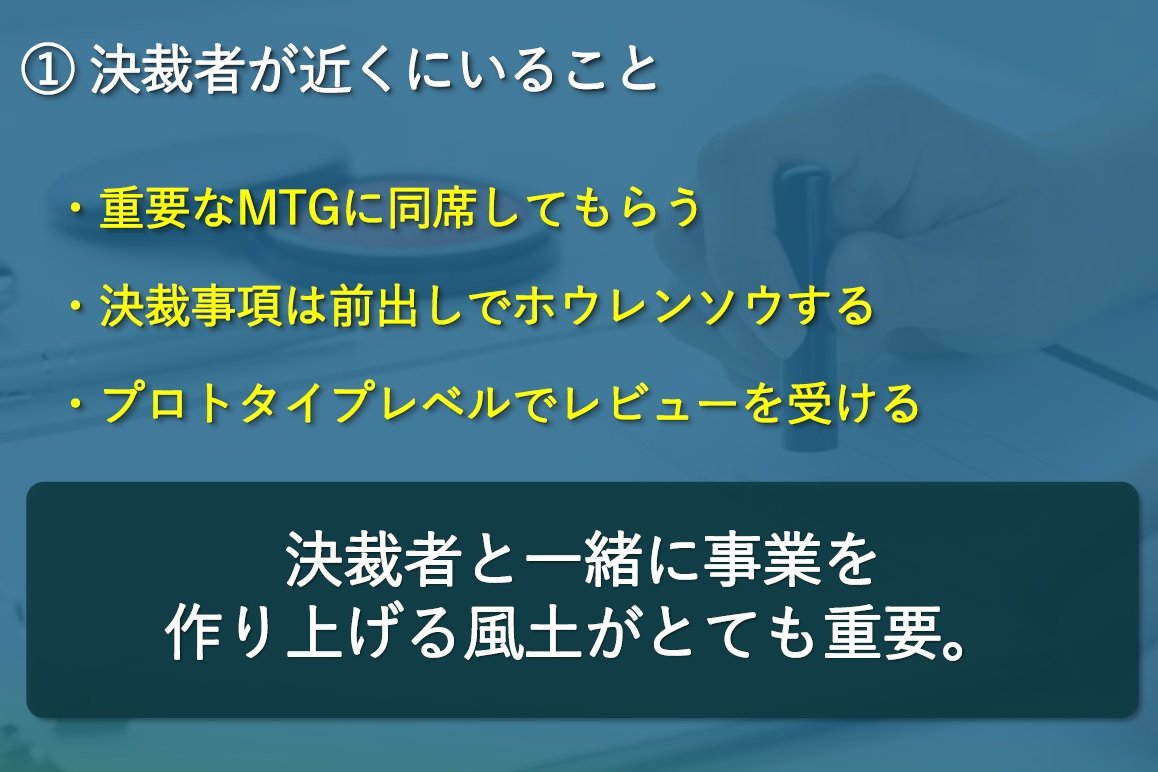

決裁者が近くにいると「とりあえず、やってみましょう」をいってもらえる

「3つのポイントをブレイクダウンしていきます。1つ目の決裁者が近くにいることですが、これは、3つのなかで、とくに重要です。リブセンス以外の会社で、新規事業にたずさわる機会が、これまでの私には何度もありました。そのときの経験と、リブセンスでの経験から感じるのは、新規事業がうまくいかない共通点の存在です。なかでも、”決裁者からのNG”は、高く、分厚い壁として立ちはだかります。

気を付けたいのは、決裁者が自分たちの敵になってしまうと、何もできないという点です。どんなにいい企画であっても、決裁の承諾を得られなければ、絶対に新規事業は進みません。『IESHIL』でいうと、社長である村上の存在がそれでした」

「村上は、新規事業のプロジェクトにスタートアップメンバーとしてかかわっていました。チームの一員です。チーム内で、「いいもの」として決断した施策は、社長である村上(決裁者)の同意を含んでいることを意味します。この事実が、チームの一体感を醸成するのです。一体感は、「自分たち(新規事業チーム)がいいと決めたことは会社としてOKなのだ」という勢い、スピード感、推進力、自信をチームにもたらします。

「村上は、新規事業のプロジェクトにスタートアップメンバーとしてかかわっていました。チームの一員です。チーム内で、「いいもの」として決断した施策は、社長である村上(決裁者)の同意を含んでいることを意味します。この事実が、チームの一体感を醸成するのです。一体感は、「自分たち(新規事業チーム)がいいと決めたことは会社としてOKなのだ」という勢い、スピード感、推進力、自信をチームにもたらします。

カタチだけのチームメンバーではなく、プレーヤーとして決裁者にコミットしてもらうことで、新規事業は会社からクイックに判断され、進むのです。それだけではありません。自分一人で新規事業の責任者を務めずに済むため、判断を委ねられるという安心感が、プロジェクトリーダーのプレッシャーを一時的に緩和してくれます」

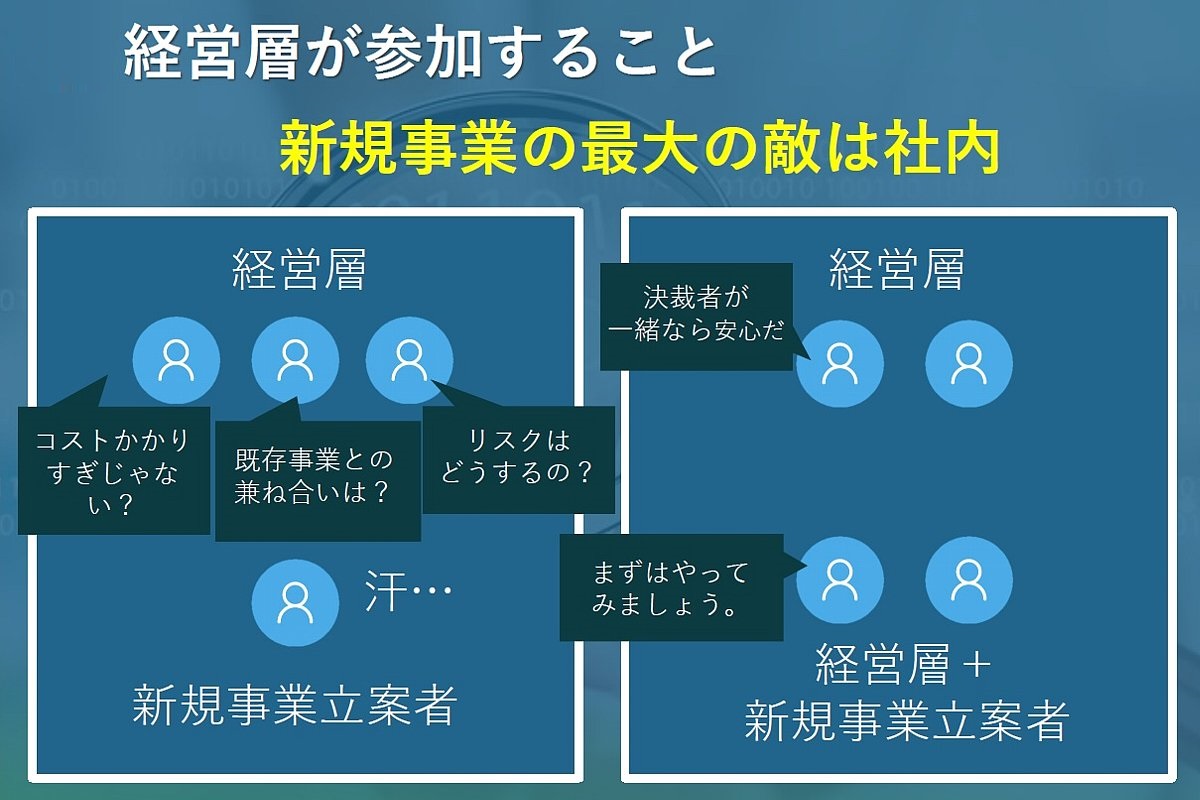

「重圧に自分が押しつぶされ、新規事業が空中分解するような事態を防ぐことへもつながるでしょう。なにがしかの権限を有した人物を仲間にすることで、会社のなかで新規事業を推進することの難しさは、だいぶ違ってきます。たとえば、スライドの左側が、決裁者(経営者)が新規事業に参加していない場合です。いろいろと、つっこまれます」

「重圧に自分が押しつぶされ、新規事業が空中分解するような事態を防ぐことへもつながるでしょう。なにがしかの権限を有した人物を仲間にすることで、会社のなかで新規事業を推進することの難しさは、だいぶ違ってきます。たとえば、スライドの左側が、決裁者(経営者)が新規事業に参加していない場合です。いろいろと、つっこまれます」

コスト、かかりすぎじゃない?

既存事業との兼ね合いは?

リスクはどうするの?

「こうしたネガティブなリアクションは、プロジェクトリーダーを極めて疲れさせます(笑)。しかし、チームに決裁者や経営者が加わっていると、「まずは、やってみましょう」という一言をいってもらえます。ネガティブなリアクションが起こりにくく、事業が進むのです」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

Amazonの教え。サービス開発の前に、プレスリリースを作る

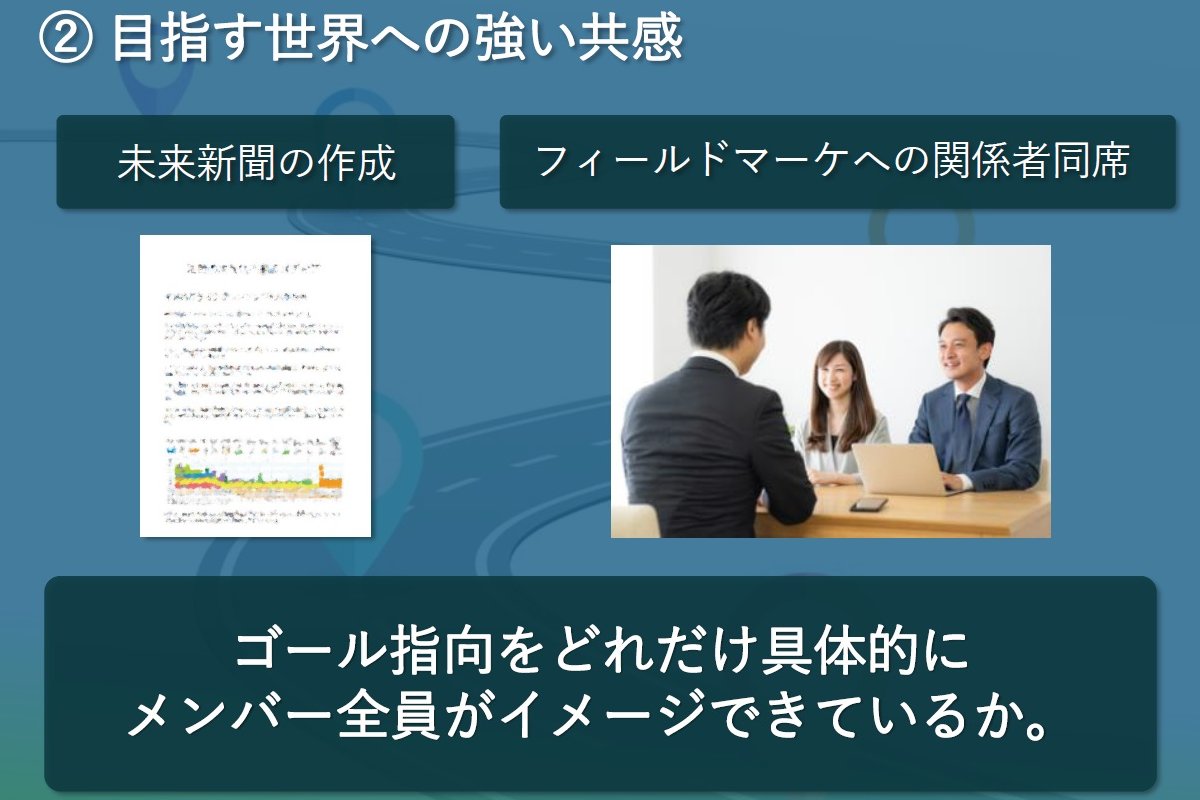

「チームビルディングで重要だと感じた2つ目、”目指す世界観への強い共感があること”についてご説明します。きっかけは、Amazonで私が働いていたときに得た学び、です。

Amazonでは、サービスを作りはじめる前にプレスリリースを書き上げます。新しいサービスが世の中に出たら、どういうことが起こるかを具体的に想像し、”いま、まさに起きている”かのように、プレスリリースを書くことが求められるのです。これと同じことをリブセンスでも実践しました。

未来を想像し、「『IESHIL』が使われている世の中とは、どういう世界になっているのか」という記事を作り、新規事業のチーム内で共有しました。まだ、世の中に存在しないサービスである『IESHIL』が、すでに、存在しているかのような記事です。

チームに新しい人が加わると、「この新規事業(イエシル)って、どうしてやっているんだっけ?」という話題に、立ち戻る機会が増えます。そんなときに、未来を想像して書いた記事(プレスリリース)を見せることで、「ここにあるような世界観を目指しているんだよ」とイメージを示すのです。これが、新メンバーからの共感を得る、きっかけになります。ここが大事です」

「ほかにも、ビジネスサイドだけで外出することを私は少し、”物足りない”と思っています。重きを置いているのは、チームにかかわるいろいろなメンバーを帯同させることです。パートタイムでチームにかかわっているメンバーであっても、状況が許す限り、その人にも一緒に、いろんな場所に同席してもらうよう心がけています。

「ほかにも、ビジネスサイドだけで外出することを私は少し、”物足りない”と思っています。重きを置いているのは、チームにかかわるいろいろなメンバーを帯同させることです。パートタイムでチームにかかわっているメンバーであっても、状況が許す限り、その人にも一緒に、いろんな場所に同席してもらうよう心がけています。

社外の関係者と話をするときだけでなく、社内での打ち合わせにも、ビジネスサイドのメンバーだけでコトを進めません。いかなる立場のメンバーであっても、目指す世界観の実現のために重要な仕事をしている、という意識を自分の仕事に持ってもらえるよう努めました。この姿勢を私は、自分のなかで、ものすごく重要視しています。なぜなら、強い共感が生まれているチームは、一人ひとりが1名以上の働きをし、少ないメンバーでも強い新規事業を立ち上げるからです。

「なんでやるのか」というビジョンが、一人ひとりのメンバーに腹落ちしていないと、チームとして機能しません。まとまらずバラバラで、分散してしまうのです。分散は、少人数で立ち上げる新規事業において、致命傷になっていきます。そうならないために、私は時間を費やして“チーム全員がビジョンを共感できる場”を作りました。この作業は、かなり重要です。チームにかかわるいろいろなメンバーを外出に帯同させることは、その1つです」

「昨今はティール組織という言葉も注目を浴びていますが、トップダウンで取り組む新規事業だと、やらされている感覚がつきまとい、メンバーはつまらないものです。取り組む姿勢が前のめりであるとは、到底思えません。なにをするにしても、物事は後回しになってしまうでしょう。それで、真に新しい”新規事業”が生まれるでしょうか。

「昨今はティール組織という言葉も注目を浴びていますが、トップダウンで取り組む新規事業だと、やらされている感覚がつきまとい、メンバーはつまらないものです。取り組む姿勢が前のめりであるとは、到底思えません。なにをするにしても、物事は後回しになってしまうでしょう。それで、真に新しい”新規事業”が生まれるでしょうか。

「この領域は自分がやる」そうした主張で、メンバーが業務を取り合うくらいがちょうどいいのです。その状況では、目指す世界観への強い共感が、一人ひとりのメンバーを突き動かしています。『IESHIL』が、まさにそうでした。私は新規事業にわくわくしていました。立ち上げ当初は、いまよりも非常にエキサイティングな日々の連続で、すごく面白かったです。あのときの体験は成功体験となり、いまでは、財産です」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

事業は人

「チームビルディングに重要なポイントの3つ目は、強いマインドセットのメンバーでスタートアップチームを構成することです。

『IESHIL』のスタートアップチームは、6.5名でした。一人当たりのパフォーマンスは、プロダクト(最終品、製品)やチームに、とても影響します。6.5名がパズルのピースのように、しっかり、かみ合うことで、ビジョンを実現することにつながるからです。コミュニケーションロスは減り、各自が自分の考えに迷わなくなります。これは、自走する力の強化です。新規事業の進みを円滑にし、その速度を上げることにも、つながります。『IESHIL』でいうところの、7番目のメンバーが代表例です。

私たちが、不動産会社での仲介業務経験者を採用するために、中途採用活動をしているときの話です。以下のような、個性豊かな応募者と出会うことができました」

ゴリゴリ営業なら任せてください

インセンティブ制度の内容は?

私に5名の部下をつけてくれたら、どうにでもしますよ

「魅力的ではありますが、当時の私たちが求めている応募者ではありません。探していたのは、強いマインドセットの持ち主であり、一緒になって事業をやってくれる人物です。

20名以上と面接をしましたが、なかなか、要件を満たす応募者に出会うことができず、疲労の限界が、私に近づきつつあったときです。探し求めていた、強いマインドセットの応募者が面接に現れます」

御社が目指している世界観に激しく共感します! なんでもやります!

「面接が終わってから数日がたったある日。その応募者が勤める不動産会社の店舗に、私は行きました。外から店舗内にいる、その彼を見つけ、目が合うと、私は手を振って自分の存在をアピールしたのです。彼が仕事を終えるのを待ち、近くの喫茶店に誘いました。テーブル席で向かい合い、コーヒーを飲みながら、『IESHIL』が目指している世界観やビジョンをもう一度、説明したのです。「実現に向け、ぜひ、あなたの力を貸してほしい」そうお願いしました。

彼はリブセンスを選んでくれ、一緒に働くと、すぐに、見込んだ通りの強いマインドセットでチームに貢献してくれました。次の採用活動では、彼の魅力にひかれるようにして、新しいメンバーがリブセンスに加わり―ー。ということを繰り返すうちに、私たちは40名以上のチームへと成長できたと思っています」

「新規事業を立ち上げるにあたり、社内からメンバーを選ぶにしても、社外から新しい人を採用するにしても、スタートアップチームの人選びというのは極めて重要です。それは、事業は人が作るものだからであると思っています。人が一番大事であると、いま、改めて実感します」

「新規事業を立ち上げるにあたり、社内からメンバーを選ぶにしても、社外から新しい人を採用するにしても、スタートアップチームの人選びというのは極めて重要です。それは、事業は人が作るものだからであると思っています。人が一番大事であると、いま、改めて実感します」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

価格査定エンジンの開発、清水千弘氏との出会い

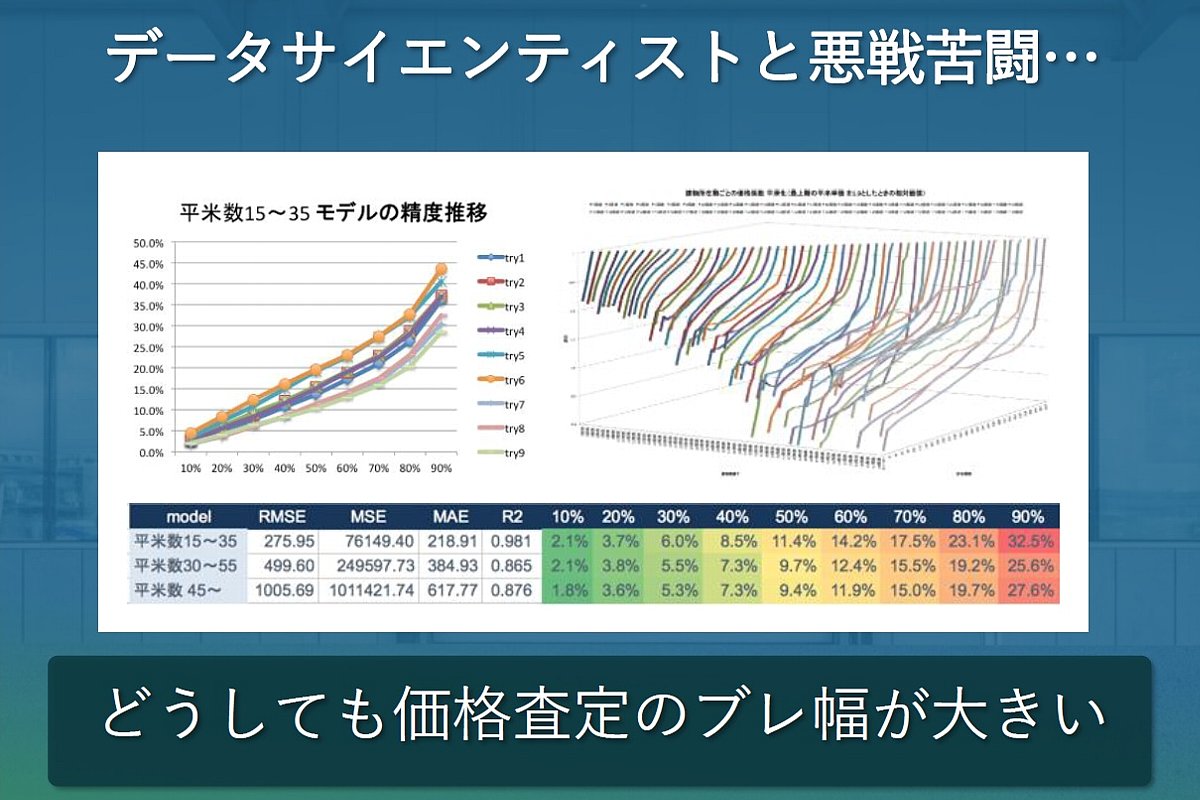

「次は、私たちの前に現れた、”2つの壁”についてお話します。最初の壁は、どうやってプロダクト(最終品、製品)を作ればいいか、です。

ずいぶんと悩みました。チーム内で議論を重ねてもブレイクスルーが訪れません。そこで、視野を広げ、社内のデータサイエンティストと一緒に開発を進めたのです。作ってみると、プロトタイプ(試作品)は査定価格の振れ幅が大きくなりました。試行錯誤を繰り返したのですが、振れ幅を小さくするための価格査定エンジン開発はとても難航しました。そこで、「外部の詳しい人に相談しよう」ということになり、チーム全員での有識者探しです。

手分けして探した結果、清水千弘さんという大学教授に、私たちの話を聞いてもらうことができました。清水先生(日本大学のスポーツ科学研究所所員。2019年4月現在は、東京大学の空間情報科学研究センターで特任教授も務める。専門領域はビッグデータ解析)は、私たちと出会った当時のことを次のように振り返っています」

(中略)――たとえば、リブセンスの場合は、社長の村上さんにしても、不動産ユニットのリーダーである芳賀さんにしても、「想い」があるじゃないですか。「生産性の低い、従来の産業に対して革命を起こしたいんだ」というような、想いです。それは、結果として消費者のメリットを見据えています。広義にいうと、日本をこう変えたいというような志が、彼ら(リブセンスという会社)のなかにあるわけです。そういう想いを持った人から相談を受けたら、私は、自分なりに応援しています。リブセンスで、IESHIL事業部を立ち上げるときに、「協力したいな」そう思ったのも同じ背景です。さらに、芳賀さんは、かなりのリスクを背負いましたよね。リスクを背負えたのは、核となる志が自分のなかにあるからです(清水氏、画像下)」

Q:リスクとはどんなものでしょうか。

「たとえば、一部屋ごとに参考価格をつけることです。これは非常にリスクがありました。「現在の不動産業界の商慣習から予想されるリスク」を私は芳賀さんに直接説明したんです。すると、彼はこう答えました。「そういうようなところも乗り越えないと、マーケットは変えられないと感じています。そうして誕生したのが、イエシルという不動産テックサービスです。2018年現在のイエシルは、一都三県というエリアに限られていますが、マンションの参考価格を一部屋ごとに示しています。この勇気はすごいです。感心した私は、彼へ尋ねました。どうしてそんなリスクを負うことができるのかと。その理由を「そうすることが父親の教えでもある」と、私に明かしてくれました(清水氏)」

Q:「教え」とは、なんでしょうか。

「「正しいと思ったことはちゃんとやれ」です。芳賀さんは私に、そう話してくれました。彼は、芯が通っているんですよね。リスクを背負ってでも貫きたい志、想いを持っています。それだけではないんです、彼に感心したのは。いわゆる、既存の不動産業界を攻撃したり破壊したりするわけではなく、「業界をここまで築いてきた人たちと、きちんと付き合っていきたい」という考えを彼は持っています。誤解が生じたときも、解決するための努力を惜しまない人物です。それは、一緒に仕事をするとわかります(清水氏)」

Q:つまり、テクノロジー活用の先に何を想像しているのかとは、「どんな世界・社会を実現したいのかというビジョンを持っているかどうか」ということですか。

「はい。ビジョンのなかの消費者が、どんな豊かさを享受しているのか、でもあります。高度なテクノロジーをビジネスに生かすことだけが目的になってしまうと、サービス利用者の豊かさや幸せが二の次になってしまうのではないかと、非常に気になります。芳賀さんは、イエシルで実現したい世界観も私に語ってくれ、そのビジョンに私は、共感することができました(清水氏)」

※出典元はhttps://www.sumave.com/20180926_6566/より一部を抜粋して転記。

「清水先生と『IESHIL』のかかわりを説明するとき、私たちが掲げていたビジョンの存在なしには語れません。清水先生に限らず、『IESHIL』は本当に多くの専門家の助けがあったからこそのプロダクトです。その協力が得られたのは、チームが文字通り1つになることを心がけ、”目指す世界観(ビジョン)への強い共感”を私たちが重要視できていたからではないかと思っています。こうして私たちは、最初の壁”どうやってプロダクトを作ればいいか”を乗り越えました」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

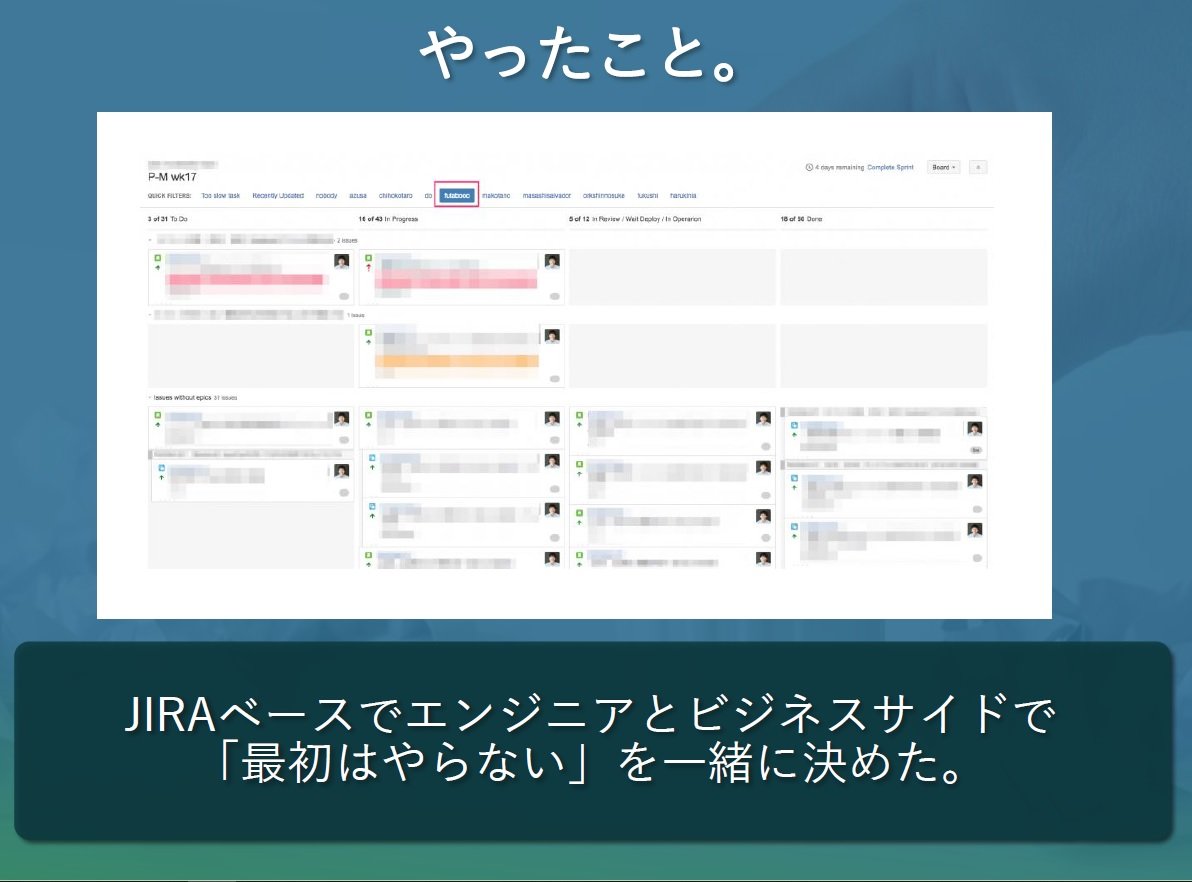

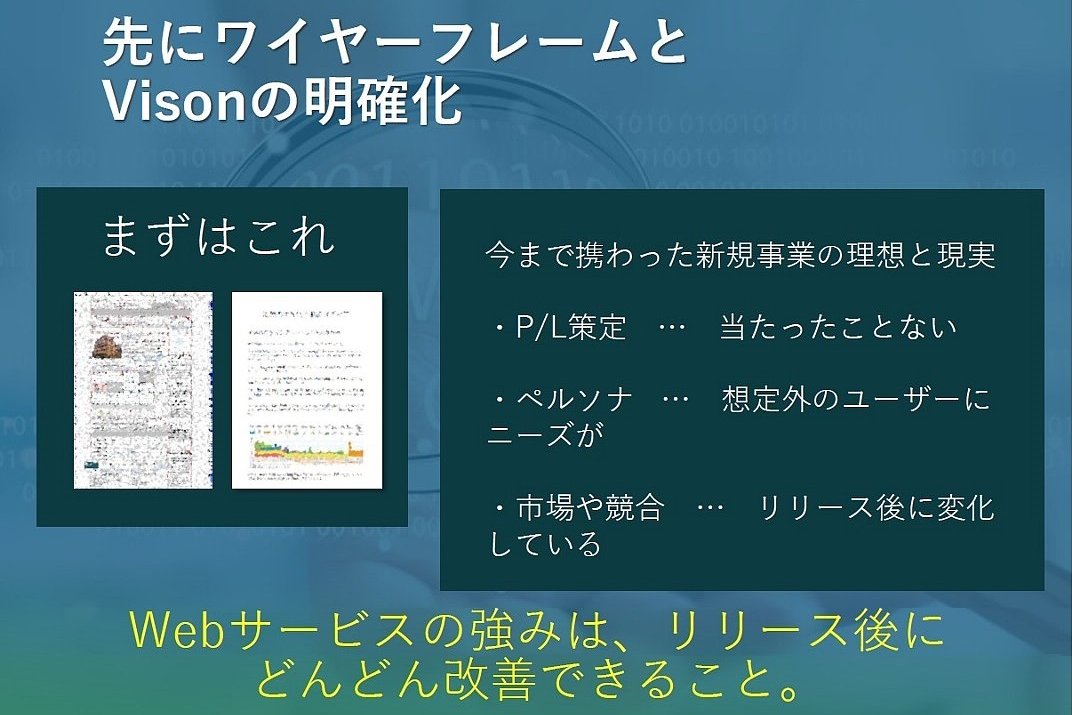

やらないことを決める、も大事。まずはワイヤーフレーム

「次に待ち構えていたのは、”仕様の肥大化”という壁です。この壁をうちやぶるポイントは2つあります」

- やらないことを決める

- ワイヤーフレームの完成を優先させる

1つ目のポイントは、やらないことを決める、です。目指す世界観への強い共感で1つになったチームが新規事業に取り組むと、一人ひとりのメンバーが心の内に秘める熱量は、高くなります。すると、プロトタイプ(試作品)の開発段階から、”あれもこれも実装したい”となるものです。

前述の通り、『IESHIL』プロジェクトを立ち上げた当時は、社長である村上もプレーヤーの一人としてスタートアップチームに加わっていました。人の手が足りず、村上がワイヤーフレームを制作するという状況です。

社内打ち合わせの場では、「”あれもこれも実装したい”をすべて実現させようとしたら、開発が遅れてしまい、結果的にサービスをリリースできない」という話に。そこで、実装したい”あれこれ”をあえて課題と認識し、ソフトウェアを使って課題の管理をしたのです。具体的には、やりたいことを次々に捨てました」

「つまり、やらないことを決めたんです。「ローンチ時には実装しなくてもよいよね」「最初に取り組む作業ではないね」という感じで、メンバーの同意を得ながら、ワイヤーフレームの制作に力を注ぎました。これが、仕様の肥大化という壁を突破するための、2つ目のポイントです。

「つまり、やらないことを決めたんです。「ローンチ時には実装しなくてもよいよね」「最初に取り組む作業ではないね」という感じで、メンバーの同意を得ながら、ワイヤーフレームの制作に力を注ぎました。これが、仕様の肥大化という壁を突破するための、2つ目のポイントです。

ワイヤーフレームとは、ウェブページのデザインを決めるもので、私たちの場合だと『IESHIL』というウェブメディア(最終品、製品)の完成図を可視化することでした。

ワイヤーフレームは、数名で制作を進めるとき、とても重要な役割を担います。ウェブデザインやコーディング作業よりも前に制作され、いわば、完成予想図です。しっかりとした完成予想図があると、エンジニアが実際の作業にとりかかったときに起こり得る、「やっぱりこの機能を追加したい」「想定よりもUIが悪いので製品の全体像を改修する必要がある」などの、さまざまなリスクを回避しやすくなります。数名での作業が同時進行するときも、二度手間や、認識のズレによる”ボタンの掛け違い”を防ぐことにつながるでしょう」

「少なくとも、私たちにとって重要だったのは、やりたいことを次々に捨て、ビジョンとワイヤーフレームを一致させる作業でした。この取り組みにより、一気に、開発スピードが加速します。新規事業を立ち上げてから、2か月が過ぎようとしていた、2015年5月のことです。

「少なくとも、私たちにとって重要だったのは、やりたいことを次々に捨て、ビジョンとワイヤーフレームを一致させる作業でした。この取り組みにより、一気に、開発スピードが加速します。新規事業を立ち上げてから、2か月が過ぎようとしていた、2015年5月のことです。

このころには、社内打ち合わせの回数が減っていました。チャットベースのコミュニケーションで意思疎通がはかれ、各々のやることが明確な状況です。みな、脇目も振らず作業に集中しているため、隣の席でどんな作業が行われているか、わからないくらいの目まぐるしいスピード感で実装作業が進みます。このまま、私たちは、開発期間をローンチまで走り抜けました」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

「今月のイエシルは売上が6,000円でして」新規事業を立ち上げたあとの苦悩

「ここまでお伝えしてきたのは、『IESHIL』立ち上げからローンチまでの3か月間で私が学んだこと、でした。次は、新規事業を立ち上げたあとの話として、2つほどお伝えしたいと思っています。1つは、本当の勝負はここからである、というテーマの話です。

新規事業は、ローンチすると世の中へ向かって能動的に動く必要があります。一例ですが、パブリシティ活動、技術的な課題の解決、負債の回収など、さまざまです。事業が進むことで、数字の管理も必要になってきます。KPI、モニタリング、ロードマップの再設計などが代表的です。これらは状況によって変わりますし、変わることで新たな業務が発生します。発生頻度は、日を追うごとに増えるようなイメージです。新しい業務に日々、対応しながら、プロジェクトリーダーは”本当の勝負”という、立ち上げ後の苦しみを味わうことになります。それでも楽しいですよ、新規事業は(笑)。

さて、立ち上げ後の苦しみですが、次のような事態がプロジェクトリーダーを襲います」

- 赤字と向き合う

- 既存事業と比べられる

- ビジョンとは違う方向性の施策を迫られる

「リブセンスでは、全社共有の場として、事業の進捗を事業部ごとに報告する会が月に一度、設けられています。そこで、280名以上の社員へ向かって事業報告をするのです」

イエシルなんですが、今月は売上が6,000円で――

「ツライなあと思いながらも、しかし、私たちにはビジョンがあります。新規事業は、ここからが本当の勝負です。ビジョンの実現へ向け、赤字を許容していくわけですが、次に待ち受けているのは既存事業との比較です。

プロジェクトリーダーなどが集まる”部長会”なるものも、リブセンスにはあります。そこで、「全社として利益はあがってきています。でも、利益をどんどん使っているイエシルがあります」という話になればどうでしょうか。既存事業を成長させようと頑張っている人にとっては、「自分たちが儲けたお金をイエシルに渡しているだけ」というように、見えなくもありません。これも、ツライことですが、相手の立場を理解しながら、ありがたく感謝を述べて乗り切ります(笑)。なぜなら、私たちにはビジョンがあるからです。新規事業は、ここからが本当の勝負です」

「とはいえ、襲ってくる苦悩は、ほかにもあります(笑)。売上が伸びない状況が続くと、売上を優先した施策に手を伸ばしたくなるものです。目先のマネタイズを考えるようになるのです。

「とはいえ、襲ってくる苦悩は、ほかにもあります(笑)。売上が伸びない状況が続くと、売上を優先した施策に手を伸ばしたくなるものです。目先のマネタイズを考えるようになるのです。

会社は営利団体ですから、稼ぐ必要があります。すぐに稼げる施策(楽な手段)へ意識が向くのは、当然です。新たに見つけた施策が、ビジョンの実現につながるならよいのですが、問題となるのは、すぐに稼げる施策がビジョンの実現につながらないときです」

「その施策に取り組むと、決裁者が近くにいることの目的を忘れはじめ、目指す世界観への共感を軽んじ、強いマインドセットのメンバーで構成することがないがしろになっていきます。そうなってしまうと、新規事業は自分たちの思いとは無関係に、へんな方向へ進むでしょう。やるかやらないかの判断が、新規事業を新規事業として存続させるために、とても重要です。

「その施策に取り組むと、決裁者が近くにいることの目的を忘れはじめ、目指す世界観への共感を軽んじ、強いマインドセットのメンバーで構成することがないがしろになっていきます。そうなってしまうと、新規事業は自分たちの思いとは無関係に、へんな方向へ進むでしょう。やるかやらないかの判断が、新規事業を新規事業として存続させるために、とても重要です。

私の経験談になりますが、率直にいって、「売上がないから手っ取り早く売り上げをあげたいな」と思ったとしても、ビジョンの実現につながらないのだとしたら、「それは、やらない」という判断をすることも重要なように感じます。

ちなみに、『IESHIL』はその施策をやりませんでした。すべての新規事業にあてはまるとは、いいきれませんが、多くの新規事業において、ここは分岐点です」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

新規事業の存続に、ビジョンは欠かせない

「新規事業を立ち上げたあとの、さまざまな苦悩と向き合いながら、ずっと抱えていた思いがあります。それは、ビジョン(目指す世界観)の重要性です。

チームにメンバーが増えたときの話です。新メンバーへのビジョン共有が追い付かず、コミュニケーションが問題になったことがありました。そうした問題は、チーム全体がビジョンへの強い共感のもとに自走している状況において、一時的な間違いや失敗にすぎません。メンバーは間違いから学びを得て、”失敗は成功のもと”として進んでくれます。つまり、最終ゴールさえ見失わなければ、どんな道を進んでも構わないのです」

「『IESHIL』開発過程において、今回、ご紹介していないトラブルや予想外の事態というのは、たくさんあります。ただ、どんなときも、最終的なゴールをゆがめないよう、私は気を付けていたのです。ブレさせず、「みんなでここへ行くんだよね」「そのために、いまは、ちょっと我慢してネタを仕込もう」を共有することにも努めました。

「『IESHIL』開発過程において、今回、ご紹介していないトラブルや予想外の事態というのは、たくさんあります。ただ、どんなときも、最終的なゴールをゆがめないよう、私は気を付けていたのです。ブレさせず、「みんなでここへ行くんだよね」「そのために、いまは、ちょっと我慢してネタを仕込もう」を共有することにも努めました。

立ち上がった新規事業が新規事業としてありつづけ、その会社の既存事業として、存在感を発揮するために大事なのは、ビジョンです。「みんなに共有した世界観を必ず見つめていよう」をプロジェクトリーダーが、つねに、意識することです。いいかえると、ゴールを見つめていないとすべてがおかしくなる、ということだと思って新規事業に取り組んでいます」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ

3年目に陥るジレンマ対策

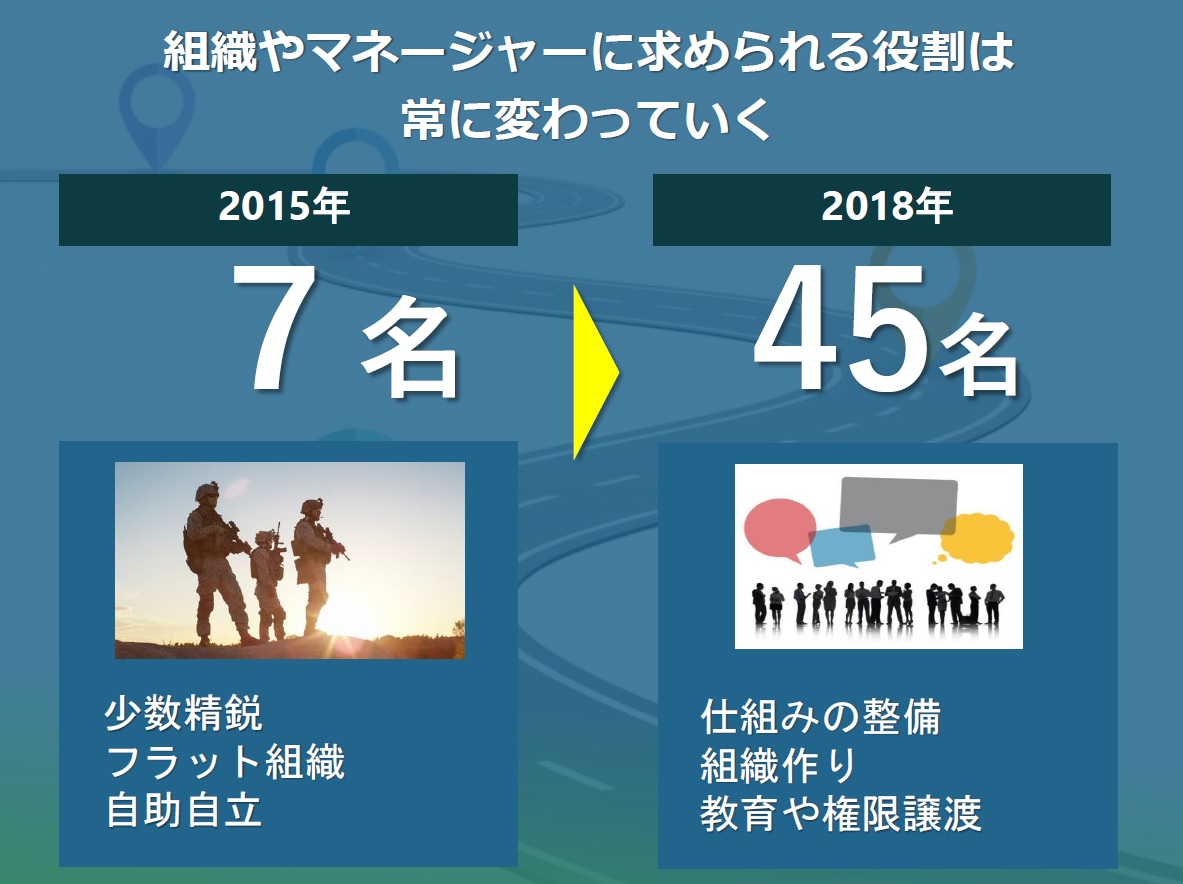

「新規事業を立ち上げたあとの話として、お伝えしておきたいことの2つ目をご紹介します。それは、組織強化のフェーズで陥る、ジレンマへの対策です。ジレンマとは、以下のようなものが挙げられます」

- 組織図を考える

- 教育

- 『IESHIL』に興味を持ってくれた人への仕事の割り振り

- メンバーへの権限譲渡

- 過去の栄光にすがる気持ち

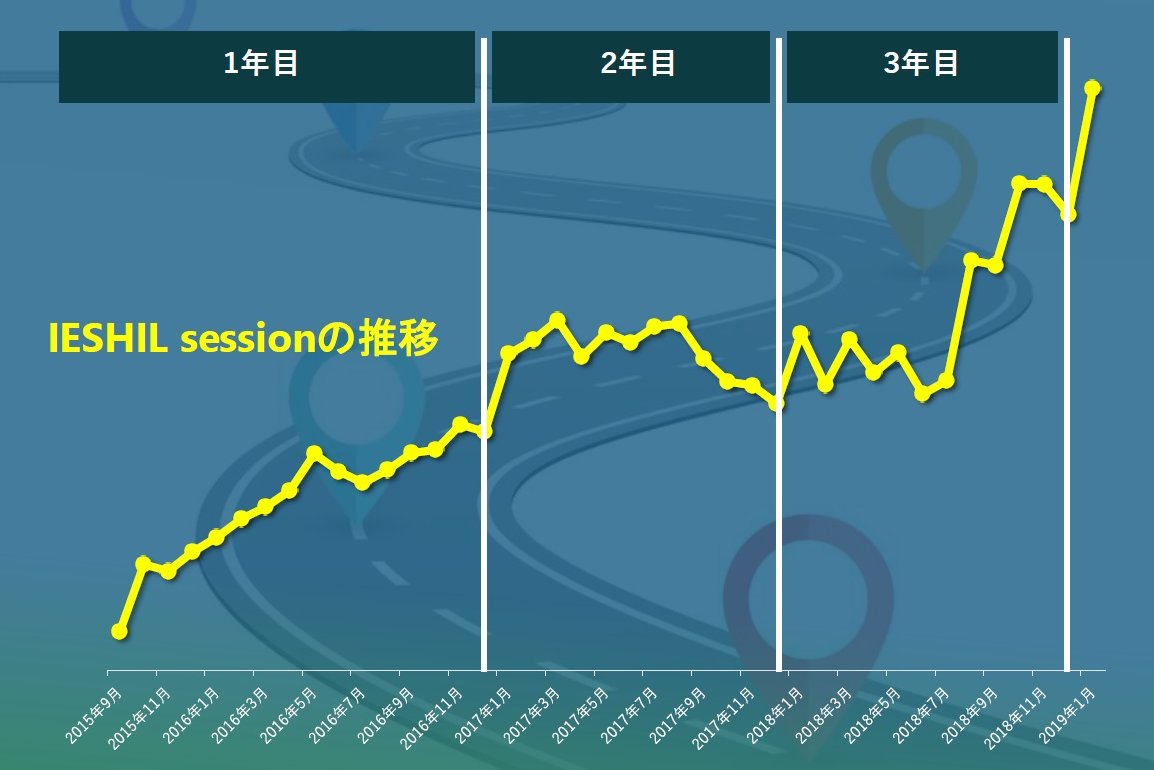

「創成期(新規事業の立ち上げの時期)を乗り切った『IESHIL』は、成長期に入ります。2015年8月のサービスリリースから数えて、昨年(2018年)は3年目にあたる年です。成長期は、組織強化のフェーズともいえ、『IESHIL』は新たな課題を抱えました。セッションの推移を示したスライドをご覧ください」

「3年強の時間軸で推移の全体像を見ると、上がったり下がったりを繰り返しながら、全体としては右肩上がりで数値を伸ばしています。私としては、「Googleに『IESHIL』というウェブサイトを読み込んでもらうには時間がかかるなあ」という印象です。

「3年強の時間軸で推移の全体像を見ると、上がったり下がったりを繰り返しながら、全体としては右肩上がりで数値を伸ばしています。私としては、「Googleに『IESHIL』というウェブサイトを読み込んでもらうには時間がかかるなあ」という印象です。

これだけの時間軸で仕事をしていますと、2015年の時点で6.5名だったメンバーが、気づけば45名です。人が増えたとき、プロジェクトリーダーに何が求められるかといいますと、仕組みの整理をしたり組織図を考えたりすることが求められます。たとえば、新卒の配属開始です」

「2017年あたりから、リブセンスに入社した新卒を『IESHIL』に配属し、”教育”にも力をいれはじめます。中途採用には「『IESHIL』に興味があって面接に来ました」という動機を持つ応募者も現れます。メンバーの関心や理解度にあわせた、業務を割り振る仕組みが欠かせなくなり、権限を譲り渡していくことも求められるでしょう。こうした状況で注意したいのが、創成期の成功体験を引きずることです。

「2017年あたりから、リブセンスに入社した新卒を『IESHIL』に配属し、”教育”にも力をいれはじめます。中途採用には「『IESHIL』に興味があって面接に来ました」という動機を持つ応募者も現れます。メンバーの関心や理解度にあわせた、業務を割り振る仕組みが欠かせなくなり、権限を譲り渡していくことも求められるでしょう。こうした状況で注意したいのが、創成期の成功体験を引きずることです。

組織強化の流れが勢いを増すなかで、自分(プロジェクトリーダー)が過去の栄光のようなものにすがっていると、いまのメンバーは、「リーダーのいっていることが、よくわからない」と感じます。いまのメンバーとは、『IESHIL』でいうところの、スタートアップメンバー以外です」

「過去の栄光とは、「創成期(新規事業を立ち上げたとき)を走り抜けたときの”感じ”を再現しよう」「スタートアップメンバーでやってきた取り組みをそのまま流用しよう」などを意味しています。必要なことは、できるだけ早く、メンバー全員で、これからどうするかというテーマを話し合うことです。この話題を進めていかないと、なかなか、組織強化が求められるフェーズで、事業を成長させていくことは難しいかなと思います。

「過去の栄光とは、「創成期(新規事業を立ち上げたとき)を走り抜けたときの”感じ”を再現しよう」「スタートアップメンバーでやってきた取り組みをそのまま流用しよう」などを意味しています。必要なことは、できるだけ早く、メンバー全員で、これからどうするかというテーマを話し合うことです。この話題を進めていかないと、なかなか、組織強化が求められるフェーズで、事業を成長させていくことは難しいかなと思います。

プロジェクトリーダーだけでなく、創成期をともにしたスタータップメンバーも”3年目のジレンマ”に陥りやすいです。新規事業を立ち上げたメンバー同士には、「昔は、すごい、やりやすかったよね」「いつの間にか、課題ばっかりになっちゃったね」そんな感覚が残っていて、これは、決して新しいメンバーに伝わりません。

3年目のジレンマから脱却する鍵は、事業の成長にあわせて、自らも成長・変化することです。変わることができれば、会社の新たな柱となる事業へ変貌し、新規事業をさらに成長させることができるでしょう」

→ 本記事の目次に戻りたいときは、コチラ